Несмотря на относительно молодой возраст, Арсений Жиляев – один из самых обсуждаемых кураторов и художников последних пяти лет, а также автор многих аналитических текстов о логике, происхождении и задачах искусства позднего капитализма. Он возводит в галереях баррикады из строительного мусора, создает деревянные трактора, привлекает к своим арт-проектам фабричных рабочих и левых активистов, помогает еще никому не известным художникам. Если искусство сейчас – способ не изображения, но конструирования реальности, насколько далеко это конструирование может зайти, где объективный предел его возможностей? Подобные вопросы занимают Жиляева больше всего. Специально для Рабкор.ру Алексей Цветков встретился с Арсением и, отвлекая его от монтажа нового проекта «Слова» (посвященного Жану-Полю Сартру), задал ряд проясняющих ситуацию вопросов.

Несмотря на относительно молодой возраст, Арсений Жиляев – один из самых обсуждаемых кураторов и художников последних пяти лет, а также автор многих аналитических текстов о логике, происхождении и задачах искусства позднего капитализма. Он возводит в галереях баррикады из строительного мусора, создает деревянные трактора, привлекает к своим арт-проектам фабричных рабочих и левых активистов, помогает еще никому не известным художникам. Если искусство сейчас – способ не изображения, но конструирования реальности, насколько далеко это конструирование может зайти, где объективный предел его возможностей? Подобные вопросы занимают Жиляева больше всего. Специально для Рабкор.ру Алексей Цветков встретился с Арсением и, отвлекая его от монтажа нового проекта «Слова» (посвященного Жану-Полю Сартру), задал ряд проясняющих ситуацию вопросов.

Признаюсь вам, Арсений, я помню времена, когда я знал всех постсоветских «марксистов» лично, чем бы они ни занимались, и мог легко их собрать в одной типовой однокомнатной квартире. В последние пять лет в актуальной культуре появляется все больше новых имен, без стеснения или эпатажа связывающих себя с этим словом. Поэтому мне очень интересно: откуда вы взялись? Что и в какой последовательности повлияло на молодого и востребованного куратора – арт-марксиста?

Я родился в Воронеже в середине 80-х, в семье педагогов. Мои родители не были политизированы. Но помню, что лет до восьми я почему-то очень гордился тем, что я коммунист и живу в СССР. Потом наступил провал. Эдипальный возраст пришелся на 91 год. Моим любимым занятием было слушать радио и вырезать из газет политических лидеров…

В Воронеже, как и во многих промышленных провинциальных городах, переход к капитализму происходил в крайне брутальных формах. Юность осталась в памяти запахом портвейна, мокрыми от дождя щелями в панельных домах, коричневатыми книжными шкафами и узорчатыми коврами на стенах. Все было похоже на тяжелый пыльный сон. В университете, где я учился, верхом представлений о свободе была философия Сартра. Он стал инструментом, посредством которого ковалась либеральная постсоветская субъективность. Марксизм вызывал лишь усмешки. Единственный марксист на кафедре философии преподавал логику и пытался совместить левые идеи с квантовой физикой, если не ошибаюсь. В общем, среда, в которой я формировался, скорее располагала к шизофреническим мутациям либо дистанцированию. Собственно, ощущение гниения, как мне кажется, очень рифмовалась и с мутирующими образами 90-х, и с образом столицы Черноземья, где главная ценность – плодородная земля, гниющая, распадающаяся субстанция…

Рефлексировать эту ситуацию я начал, когда переехал в Москву и стремительно маргинализировался. Собственно, это подтолкнуло к поиску возможностей для самоорганизации и попыток найти адекватные схемы для описания происходящего.

Что из того, что вы делали и как куратор, и как художник, видится вам самым успешным? Писали больше всего, кажется, про «Машину и Наташу»? Или, может быть, успех – это та работа, которую купил у вас Церетели для своего музея? Чем вы измеряете успех?

«Машина и Наташа», безусловно, на данный момент самое важное мое произведение в качестве куратора. В нем удалось нащупать много важных интуиций, с которыми я продолжаю работать. Но на самом деле я уже в ночь перед открытием понял, что проект с точки зрения своих целей провалился. И что, возможно, наша методология неадекватна задачам, которые мы ставили перед собой… Но в качестве заявки и обозначения темы, мне кажется, что-то получилось.

Мне сложно говорить о критериях успеха. Безусловно, приятно, когда твое искусство замечают, когда оно помогает рождаться новому. Но без внутренней уверенности и удовлетворенности результатом все это не имеет смысла. У меня такого рода состояние отсутствует напрочь. Яв постоянном поиске. Потом, искусства всегда недостаточно. Особенно в случае, если оно претендует хотя бы на минимальное изменение реальной жизни. Это вечная фрустрация.

Есть ли у вас сейчас амбициозный кураторский замысел, на который банально нет денег?

Нет, такого нет. Я вообще редко мыслю кураторскими проектами. И почти не имею кураторских амбиций. Мои проекты стоят копейки, как художнические, так и кураторские. «Машина и Наташа» стоила пять тысяч рублей. Я хочу сделать выставку без художников. Исследовательскую выставку с женщинами-функционерами, определяющими лицо российского искусства, но не являющимися художниками. Это сложно скорее с точки зрения коммуникации и мотивации их на этот проект. Не знаю, у меня со времен первых выставок в сквотах полностью отсутствует умение обращаться с финансами. Они существуют как будто бы в другой реальности. Я за DIY.

Еще хочу сделать уже художнический проект с рабочими Фабрики на самой Фабрике. И возможно, галерейный проект под названием«Варшава». Пока не могу рассказать подробностей, но надеюсь, за ближайший год что-то из этого воплотится в жизнь.

Часто пишут, что для наших времен важно не как сделано, а как выставлено и показано или в какой контекст помещено? Мне это напоминает экскурсионный проект Евгения Фикса, который ходит по нью-йоркскому музею современного искусства и рассказывает своим экскурсантам историю этого самого искусства как историю членства художников в разных коммунистических организациях в разное время. Не с этим ли самым принципом связано демонстративное удешевление, безбюджетность многих ваших проектов – книги в сумках, черно-белые отксеренные фото с Кобейном на столе? Вы сознательно стремитесь к тому, чтобы это нельзя было продать, сделать товаром, статусной собственностью, и осталось только критическое сообщение, впечатление, заданный вопрос?

Ну, не соглашусь, что все определяется контекстом, но, безусловно, доступность материала – это одно из важнейших требований к искусству. И это требование исходит из самой жизни и условий труда. Как по-другому может действовать российский современный художник? Либо идти устраивать акции на улицы, либо искать пути для создания художественного высказывания, максимально свободного от прессинга капитала. Дело даже не в продажности и непродажности. А в художнической честности. Как я могу думать о дорогостоящих материалах, если денег едва хватает на поддержание своего физического существования? Но если предположить иную ситуацию, не думаю, что мое искусство бы изменилось. Уверен, художественное высказывание должно быть максимально точным и аскетичным. Без бантиков и спецэффектов. И потом, в методологии художественного производства должны отражаться исторические условия, в которых действует художник. Это приближает искусство к реальности и позволяет не лукавить, говорить своим языком о проблемах сегодняшнего дня.

Согласны ли вы с такой популярной оценкой: леваки 90-х были буйные уличные герои – Осмоловский, Бренер, Пименов, – на смену которым в нулевые пришли совсем другие левые – Медведев, Олейников, Арсеньев, Чухров, Будрайтскис, Тер-Оганьян-младший. Получился такой камерный денди-марксизм для эстетов, а может быть, даже арт-марксизм для хипстеров? Бунтарям 90-х якобы не хватало теории и анализа, зато нынешние – это якобы такие тихие салонные умники? Так ли это, и если так, то чем объясняется эта общая углубленность и погруженность в себя, свойственная нулевым годам?

Для меня это сложный вопрос. Я немного не вписываюсь в описанные группы и не могу судить как инсайдер. Деятельность Осмоловского, насколько он мог себе это позволить в 90-е, была опосредована доступной и даже малодоступной теорией. Могу ошибаться, но как кажется из сегодня, она носила в том числе и просветительский характер. Многие радикалы 90-х считали его именно интеллектуальным лидером.

«Впередовцы» же, в свою очередь, ведут активную протестную деятельность, организуя бесчисленное количество вполне себе буйных уличных митингов. Олейников активно взаимодействуетсантифа. «Уличный университет» – хороший пример совмещения знания и политики.

Мне кажется, вопрос можно переформулировать в терминах эффективности. Какая стратегия является эффективной на том или ином историческом этапе? Можно быть денди-марксистом, потягивающим виски в баре, но при этом быть настоящим революционным лидером, как это было с ситуационистами.

Если хипстеры политизируются – это будет наш общий подвиг! Я не вижу ничего плохого в том, что протестные движения становятся модными. И не страшно, что за реальными действиями порой стоит мало теории. Много ли могут успеть прочитать семнадцатилетнее молодые парни и девушки, жаждущие революции здесь и сейчас? Предсказать революционное событие невозможно.

Другой вопрос, что современная ситуация представляется похожей на губку, в которую с легкостью впитываются любые протестные инициативы… Порой прямое действие – это как раз то, что необходимо для капитала. Не думай, действуй, будь собой, бла-бла-бла. Сесть и подумать в таком случае может быть гораздо более опасным и сложным решением.

Политическое событие или движение, которому вы сейчас сочувствуете, – насколько это заряжает вас для творчества?

Политическое событие или движение, которому вы сейчас сочувствуете, – насколько это заряжает вас для творчества?

Поймал себя на мысли, что затрудняюсь четко ответить либо упираюсь в художнические дела. Все банально. По-настоящему сейчас работаю скорее с травматическими вещами типа распада совка. В этом я больше интроверт и художник, питающийся черным негативом. Меня захватывает опыт художников-производственников, 20-30-е прошлого века… Хочется придумывать альтернативную историю будущего…

Событие, которого вы больше всего ждете сейчас, просматривая новости?

Даже не знаю… От новостей не жду ничего хорошего.

Тогда событие, которого вы больше всего боитесь, просматривая их же?

Для меня новости в последнее время крайне персонализировались из-за социальных сетей, наверное. Проблемы с законом и смерть товарищей. В художническом цеху, к счастью, это не частое явление. Больше всего эмоций вызывают, конечно же, вещи, связанные с антифашистами.

Как именно повлиял экономический кризис на нашу и мировую арт-среду?

На нашу повлиял положительно, скорее. Если говорить более жестко и пессимистично, то начался новый набор поросят на откорм со всеми последующими перспективами. Вообще был рекордный год по квартирным выставкам и круглым столам. Институциям стало понятно, что интеллектуалов можно элегантно, со вкусом и общей пользой для дела использовать в своих интересах. Как бы то ни было, оптика стала заметно мутировать. Стало меньше мыльных пузырей. Меньше компьютерных принтов с обнаженными девушками из фотошопа. Правда, до сих пор некоторые представители старшего поколения пытаются педалировать скоморохов и матрешек. Но думаю, что это атавизмы. Заметной политизации не произошло. Появилось крыло акционистов, многие из которых вызывают неподдельное уважение, а многие лучше бы работали пиарщиками в IT-компаниях. Все это дрожжи 90-х. И питаются российской любовью к скандалам. Что за этим? Непонятно. До визионерства ситуационистов и поэтической смелости леттристов далеко…

Как бы то ни было, кризис, думаю, будет еще долго с нами. Поэтому самое интересное впереди. О мире мне сложнее говорить… Но с новым аскетизмом, лаконичностью средств поспорить трудно. Это общее и с нашей ситуацией.

Самый авторитетный для вас в мире куратор и почему? Что он сделал, чего не делали до него?

Не знаю, признаюсь, для меня кураторство – это эксперимент с открытым финалом. Я не мыслю себя, так сказать, профессиональным куратором. В отрыве от моей художественной практики оно теряет почти весь творческий смысл. Можно помогать делать хорошие выставки начинающим художникам… Но пока это не зашло еще так уж далеко. Меня привлекают художники, выступавшие кураторами или раздвигающие представления о художественном авторстве. От «производственников» и Дюшана до Лиама Гиллика…

Кем себя чувствуешь, когда работаешь куратором? На что это похоже? Менеджер, который организует работников под задачу? Идеолог, который заранее ставит оптику? Ведущий, который дает представителям некой группы равное право высказаться?

Куратор-художник – это чаще всего идеолог. Ну, не так жестко… но на порядок тоталитарнее, чем в случае с куратором-медиатором или просто функционером. Я обычно придумываю выставку заранее, расписываю досконально все роли, все отношения. Могу вторгаться в творческий процесс, спорить. Но многое рождается в сотворчестве, особенно, если работаешь со знакомыми художниками, которые доверяют тебе и открыты. До определенного момента и я открыт: могу прислушиваться к советам, что-то менять по ходу дела. В общем, в моем случае речь идет о странном балансе между жесткостью, готовностью взять ответственность на себя и открытым коллективным производством.

С другой стороны, я пробую разные варианты. Мне интересно экспериментировать с самим выставочным форматом. В «Редких видах», например, было задание, или, вернее, вопрос, который задавал определенные рамки для художественного высказывания. Я просил участников своими проектами рассказать, каким образом они пришли в сферу современного искусства. Участвовали не только художники, но и кураторы, функционеры, критики. Это была попытка системного анализа мотивации людей, работающих в данной сфере. От художников мне хотелось получить чуть меньше искусства, от нехудожников – чуть больше, чем простой бытовой ответ.

В рамках программы поддержки молодого искусства «Старт» мое присутствие, наоборот, сведено к минимуму. Работа с начинающими художниками требует деликатности и педагогической чуткости. Более открытый и жесткий диалог в таком случае неуместен.

А теперь прямой, как дубинка, вопрос: кто сейчас самый буржуазный и капиталистический художник из вам известных?

Их бесчисленное множество, самых-самых. Искусство болеет всеми известными социальными болезнями… Даже я бы так сказал: художники – это зона риска. Многие новые вирусы-мутанты попадают сначала в художественную среду, а потом уже распространяются в обществе. Искусство порой кажется мне похожим на лабораторию.

Мне трудно выделить одного демона. Боюсь, каждый является переносчиком. Трудно, правда. Уорхол, например, которого можно было привести в пример в качестве одного из первых людей, превративших свою художественную практику в фабрику художника-менеджера. Но разве в аскетизме и трагизме Энди не было смелости, чтобы идти до конца, обнажая по ходу и критически подвешивая экономические и социальные условности своего времени? Он мученик и великий хитрец…

О чем вы жалеете в своей карьере, чего явно не следовало бы делать и хотелось бы, вернувшись в прошлое, изменить?

Я жалею, что так много времени потратил зря. Многие вещи, которые я показывал, следовало оставить в отсутствующей мастерской и дорабатывать. Но у меня не было возможности учиться по-другому, чем действием. Поэтому почти ни о чем сейчас не жалею.

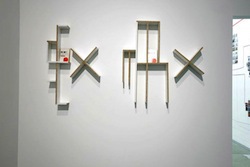

В «Гараже» я вхожу в зал «Русской утопии», а там ваши конструктивистские, беззащитные самодельные полочки в виде букв «Время работает на коммунизм», а на полочках ненужные уже никому советские фотографии расставлены. Очень трогательно: «коммунизм» из тонких дспэшек доикеевских времен. Я понимаю, что прежде всего это цитата, и самое важное тут – ее материал, советские полочки, вытесненные отовсюду «икеей», сами слова про «коммунизм» тут всего лишь иллюстрация к этой «советской мебельной материи», так же как важна распиленная стандартная советская мебель в другом вашем проекте «Четвертый сон Веры». И все же насколько, по-вашему, утопичен сейчас коммунизм? Иначе говоря, возможна ли, где и при каких условиях новая антикапиталистическая революция и как она может выглядеть?

Я уверен, что возможна. Но образ ее для меня проблематичен. Навряд ли она вообще поддается схватыванию в образе. Зато революционный образ более реален для художника. Где? Мне кажется, сегодня это уже везде. И от этого все становится еще более сложным. Какие условия нам требуются для революционного действия, способного уничтожить капитализм? Пусть это будет звучать как пустые слова, но прежде всего – внутренняя готовность для такого действия. Думаю, сейчас время формирования ячеек и просвещения.

А готовы ли вы лично к созданию собственного движения, мастерской, рабочей группы? Или в этом нет нужды и для успешной деятельности вполне подходит марксизм-индивидуализм?

А готовы ли вы лично к созданию собственного движения, мастерской, рабочей группы? Или в этом нет нужды и для успешной деятельности вполне подходит марксизм-индивидуализм?

Я постоянно над этим работаю. Художник вполне может быть одиночкой-визионером. Для марксиста, очевидно, этого недостаточно. Мне пока сложно разделить активность внутри искусства и в реальной жизни. Многие художники такого разделения вообще не проводят. Но все же для меня искусство и политический активизм – разные виды деятельности. В искусстве пока иду в сторону своего желания знать. Создание движений, групп и прочего в мои планы не входит. Хотя у меня были такого рода попытки, в том числе и на основании политических взглядов. Но все они провалились. В реальности очень много проблем. Людям просто сложно договориться. И мне жалко, что даже те люди, которые сегодня, возможно, не помещаются в одну квартиру, но могут поместиться в двух-трех, не могут прийти к взаимопониманию. Мне очень хочется надеяться на возникновение групп художников, творческих работников, способных к реальному политическому действию.

Пора задать непристойно-порнографический, некорректный вопрос, чтобы развеять или поддержать миф о пресыщенной богеме, оторванной от выживающих масс. Ваш суммарный доход в прошедшем месяце? Сколько и за что вы получаете? И на что тратятся эти деньги? Просто хочется сравнить это со средним доходом российского рабочего…

С некоторых пор у меня зарплата менеджера среднего звена. Чуть больше, чем у продавца телефонов. Побочных доходов у меня почти нет. Статьи пишу редко – это почти не приносит ничего. Максимум плюс три тысячи рублей в месяц. Сколько платит Рабкор за материал? Пятьсот рублей?

Вообще, пока что раздаю долги и отъедаюсь. Работы продаются в лучшем случае 1-2 раза в год. Цены, как на всякого молодого художника, – 1-2 тысячи условных единиц. В прошлом году продаж не было. Жил на десять тысяч рублей в месяц – крупы, зайцем в метро, вписки и дальше по всем пунктам. Это обычный прожиточный минимум для художнической братии. Среди людей помоложе кажется, что дела как-то лучше обстоят.

Какое-то время я работал в школе преподавателем ИЗО, это спасало. Кстати, много кто тоже работают преподавателями… Ну в общем, обычная московская история немосквича.

Кто из художников вас максимально впечатлил в этом году?

«Герои левитации» Кузькина и, безусловно, «Хуй» «Войны» очень порадовали весной.

Как вы восприняли их недавнее задержание сотрудниками центра «Э», пакеты на голову, обещание отвезти всех «в лес», содержание в «Крестах» и реальную вероятность вполне увесистого тюремного срока?

Я в целом положительно отношусь к их практике. Но всегда с оговорками и критикой. Их критика слишком обща и абстрактна, она не предлагает конкретных сценариев развития, они зачастую не видят конкретных проблем и сосредоточены больше на собственном медийном эффекте как самоцели. Притом, что за подобного рода обобщенностью не стоит артикулированной программы. Для меня это попытка реапроприации ситуационистской тактики, которая довольно давно и довольно успешно служила целям, далеким от освободительных идеалов 60-х, на вооружении политтехнологов. В некотором смысле такого рода группа могла бы быть эффективно использована в качестве необходимой властной изнанки, чрезвычайно очевидной, популяризированной приманки. И гораздо более безопасной для власти, чем группы, в подобные координаты не укладывающиеся.

С точки зрения искусства, меня, наоборот, смущали попытки спекуляции. Попытки изо всех сил представить практику «Войны» как высокохудожественный продукт с референциями к истории перформанса, вплоть до московского концептуализма. Это выдавало некоторую неестественнорожденность… На мой взгляд, это был момент слабости.

Выскажу, возможно, дикую мысль, но арест – это довольно логичный и относительно неплохой вариант развития событий. Более того, он как бы изначально вписан в эту пьесу, что может даже настораживать. Звезда рок-н-ролла должна умереть, как и любой другой герой. Иначе он не герой. Это красивая точка, что положительно для искусства и собственной мифологии. В этом смысле Мавроматти, конечно, фейковый персонаж, или, так скажем, плохой драматург.

«Война» открыто заявляла, что готовится к аресту, что это неизбежность, что она не пугает. Думаю, что линия защиты будет строиться с этими же акцентами. Только нападение. Отказ от защиты был бы идеален, как и ранее в их практике. С полицейским государством бесполезно говорить. Необходимо показать всю силу его репрессивного аппарата. Почти христианская жертвенность – важная часть образа. Думаю, идеальным вариантом был бы либо эффектный побег с последующей конспиративной линией развития, возможно, уже нехудожественной, либо некая высшая ужасная точка наказания, после которой следует всенародный референдум – тут голосование в интернете действительно могло бы быть эффективным. «За» или «против» «Войны», с полным одобрением народа и освобождением. Например, «Считаете ли вы акции "Войны" полезными в формировании демократического общества в РФ?»" или «Считаете ли вы, что их акции были критическим высказыванием в отношении требующей реформирования структуры ДПС?» Боюсь, что все возможно.

Но если смотреть на ситуацию с чисто человеческой точки зрения, что бы ни говорили сами участники группы, российская тюрьма – это ужасно. И надо пытаться организовать кампанию в защиту активистов. Хотя сделать это будет довольно-таки непросто.

Зато это может объединить самых разных людей, а это полезно, прежде всего, для самих этих людей. Ведь «Война» сейчас тестирует всех, она как бы спрашивает своими действиями: поддерживаете ли вы Закон и наше задержание или Закон для вас не фетиш, и есть такие цели, ради которых можно переворачивать милицейские машины? Но вернемся к другим, впечатлившим вас новым художникам…

Новые работы Иры Кориной, начавшей создавать нечто похожее на советскую архитектурную психоделику. Потом Логутов с видео, где воспроизводится эффект дрожания кадра, как на старом кассетном видеомагнитофоне, впервые показанное в «Риджине». Редкая для российского контекста рефлексия на медиа, особенно в историческом разрезе. Группировка «ЗИП» с их заводской трэш-инсталляцией. Видео совсем еще молодой художницы Екатерины Зориной – непривычно легкие антропологические зарисовки российской глубинки с тонкой монтажной работой со звуком и русскими диалектами. Зонгшпиль «Башня» группы «Что делать?» – мне кажется, одна из лучших работ художников. Классно, что видео по-настоящему вышло за пределы современного искусства в социальные сети и киношный формат. Это из российских.

А важно ли для вас делить художников на местных и неместных, или это давно уже одно международное комьюнити?

Хм… Судя, по прошлому ответу – да. Я на данный момент очень связан с локальным контекстом, хотя много смотрю всего в сети из происходящего в мире. Деление, конечно же, присутствует. Но думаю, это временное явление, и я не буду горевать по поводу его исчезновения.

Виктор Мизиано делает сейчас новый номер «Художественного журнала» по теме «Художник как работник». Находите ли вы смысл в подобном сопоставлении?

Да, в этом, конечно, есть свой нерв и, может, даже надежда. Но в то же время, думаю, не имеет смысла спорить с тем, что постепенно такого рода сопоставления стали мировым трендом, на который необходимо отреагировать. Для меня здесь много проблем… Я написал в этот номер очень лиричный, литературный текст о своем поражении в попытке найти общий язык с реальными фабричными рабочими. Об этом на данный момент свидетельствует опыт моих выставочных проектов на «Фабрике». Но я хочу идти дальше и сделать новую выставку с местными рабочими.

Модно дискутировать о «когнитивном пролетариате», иных постиндустриальных формах эксплуатации, лояльности и обмене, но мало кто может внятно, на наглядных примерах изложить, что же и кто же имеется в виду. Что все это значит лично для вас?

Модно дискутировать о «когнитивном пролетариате», иных постиндустриальных формах эксплуатации, лояльности и обмене, но мало кто может внятно, на наглядных примерах изложить, что же и кто же имеется в виду. Что все это значит лично для вас?

Сейчас 5.24 утра. Я отвечаю на вопросы после монтажа выставки в одной самарской государственной институции, занимающейся продвижением современного искусства в широкие слои населения. Хотя идея моей выставки завязывается вокруг деконструкции механизмов формирования неолиберальной субъективности. Мне платят за проезд, жилье и дают пятьсот рублей на еду в сутки…

Сегодня наткнулся на интервью создателей политически активного блога для хипстеров. Парни говорят нечто типа: Медведев тоже хипстер, у него айфон, мы – будущее экономики, мы не шахтеры, не грязные рабочие, мы – креативный класс! Я не знал, плакать или смеяться, когда читал. Креативный класс для меня – необязательно «когнитивные пролетарии», в них пока что не проснулось желание реальной свободы.

У меня серьезные проблемы с гибкостью в последнее время.

В чем ключевое отличие нового марксизма от предшествующих его форм? Я имею в виду не только и не столько советскую классику, сколько «новых левых», они ведь тоже безвозвратно устарели. Или нет?

Внимание к новым условиям гибкой эксплуатации, попытки изобретения основания для организованной борьбы в ситуации, когда такого рода организованность представляется крайне затруднительной.

Какова, на ваш взгляд, должна быть актуальная культурная политика прогрессивных антикапиталистов?

Поиск методов политизации и формирования нового революционного субъекта. Обращение к рефлексии современных условий труда, демонстрация механизмов эксплуатации и подавления. Новые методы пропаганды. Возможно, более широкое использование социальных сетей, которые становятся все более и более эффективными в ведении политической борьбы. Изобретение форм существования искусства, соответствующих новым запросам времени. Разработка альтернативных образовательных инициатив.

Чем бы вы занялись, если бы не получилось с современным искусством?

Некорректный вопрос. Даже если бы не получилось, остался бы художником.

Один близко знакомый мне куратор, чтобы забыть обо всем, делает погромче песню «Алехандро» Леди Гага и, подпевая ей, бесстильно пляшет, стараясь вскидывать колени как можно выше. Ему это можно, потому что он живет один и не испугает ничьих детей. А как вы отдыхаете от своих дел?

Я люблю Youtube. Слежу за российской народной визуальной и музыкальной культурой. Люблю юных трэш-рэперов, вообще масскульт, но более жесткий и брутальный, чем Леди Гага. Всегда много музыки новой слушаю в сети, отыгрывается музыкальное образование, видимо. Хотя занимался когда-то академическим авангардом, сегодня в музыкальных пристрастиях, наверное, не отличаюсь особо от рядового подписчика модных музыкальных блогов. Люблю читать вслух или слушать радиоспектакли. С кино и чтением – только периодами и часто по работе все равно. Поэтому периодически просто выключаются каналы восприятия в эту сторону.

Если честно, мне сложно с отдыхом. В том, что художники – современные ударники, есть доля истины. Я стараюсь не останавливать творческий процесс. Пригов как-то сказал, что в совке было страшно остановиться, тебя тут же охватывал нечеловеческий ужас. Думаю, в условиях современного капитализма есть нечто похожее. Только тотальное художественное действие может претендовать на движение в сторону свободы.

Закончите, пожалуйста, фразу: «В наше время только художник может…»

Думаю, в наше время в фигуре художника соединяются много важных узлов, организующих настоящее. Я верю, что искусство давно превратилось в лабораторную площадку по отработке сценариев будущего. Но всегда речь идет о большем, о том, чтобы попытаться перейти от лабораторных экспериментов к реальным изменениям. И художническая субъективность со всеми ее плюсами и минусами, тупиками и надеждами может быть отличным материалом для построения прототипа проводника подобного рода изменений.