Отрадно, что в современной России идет возрождение почти уж почившего в бозе жанра документального фильма. Не телепередачи, а полноценного идейно-художественного, которое даже может выйти в прокат, как рецензируемое здесь произведение. Я лично помню только советские программы телепередач в газетах, где тут и там пестрила надпись «док. фильм», и наверно со времен последнего показа по ТВ «Обыкновенного фашизма» в конце 80-х этот жанр кинематографа отошел глубоко в маргиналии. И вот – возрождение. Виталий Манский, основатель студии документалистики, названной в честь непревзойденного Дзиги Вертова, снял в первые годы XXI века трилогию о Горбачеве, Ельцине и Путине, а затем – скандальную историю «Анатомия “Тату”». В это время подтянулись близкий по духу к творческой лаборатории Театр.DOC Александр Расторгуев и юная Валерия Гай Германика, удачно вырулившая от кино документального к художественному. 11 января 2010 года на Первом канале даже стартовал сериал Германики «Школа», учитывающий документалистский опыт режиссера и повествующий о нелегких буднях московских старшеклассников.

Отрадно, что в современной России идет возрождение почти уж почившего в бозе жанра документального фильма. Не телепередачи, а полноценного идейно-художественного, которое даже может выйти в прокат, как рецензируемое здесь произведение. Я лично помню только советские программы телепередач в газетах, где тут и там пестрила надпись «док. фильм», и наверно со времен последнего показа по ТВ «Обыкновенного фашизма» в конце 80-х этот жанр кинематографа отошел глубоко в маргиналии. И вот – возрождение. Виталий Манский, основатель студии документалистики, названной в честь непревзойденного Дзиги Вертова, снял в первые годы XXI века трилогию о Горбачеве, Ельцине и Путине, а затем – скандальную историю «Анатомия “Тату”». В это время подтянулись близкий по духу к творческой лаборатории Театр.DOC Александр Расторгуев и юная Валерия Гай Германика, удачно вырулившая от кино документального к художественному. 11 января 2010 года на Первом канале даже стартовал сериал Германики «Школа», учитывающий документалистский опыт режиссера и повествующий о нелегких буднях московских старшеклассников.

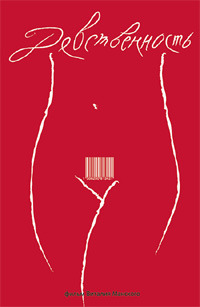

Фильм Манского «Девственность» как бы продолжает линию исследований Германики («Девочки», «Сестры», «Мальчики») и «Дикого… пляжа» Расторгуева, но по продуманности драматургии, внятности для восприятия и мессиджа ближе уже к художественному (или художественно-документальному, псевдодокументальному) кино вроде тех же «Все умрут, а я останусь», «Анатомия “Тату”» или «Россия-88». Только тут уж автор, как мне кажется, все названное переплюнул. Наверное, помог сам материал: фильм обнаруживает такое, на фоне чего «татушки» (хоть с ними работать все равно что со зверушками – вольная цитата из интервью Манского) просто комсомолки-спортсменки-отличницы, если не монахини какие-то!

Сюжет прост. В основе его – архетип покорения столицы провинциалами, а точнее, провинциалками. Три девицы – три истории, три типажа, но вначале под прицелом камеры только две. 18-летняя Кристина живет в Котовске, быт и нравы которого автор этих строк, как проведший годы юности в той же Тамбовской области, может засвидетельствовать. Она вполне обычна и типична, а кроме того, миловидна, и посему ее мечта – уехать в Москву, но не учиться, работать или творчески реализовываться, а просто стать «звездой», построив любовь с мифическим ловеласом из телепроекта «Дом-2» Степой. Единственный ее капитал для покорения этого сюслявого  плейбоя – девственность. Другая – личность более яркая, с огоньком и фантазией. Некая Карина из какого-то еще более удаленного от центра мира поселка, где по улицам ходят стаи коз. Сия современная Эллочка-людоедка (прямо скажем, недалеко отстоящая от своего прообраза), видит все в розовом свете, это ее любимый цвет, поэтому даже псевдоним она берет соответствующий – Барби. Ее мечта – чтоб все вокруг было розовым, как ее телефон, и главное – купить розовый кадиллак. Однако, отправляясь в мир (в Москву), она немного лукавит бабушке: «Моя цель – вывести на мировой уровень искусство танца. Мадонна уже старая, надо ее заменить», – а перед камерой документалиста признается: «Если нужно будет переступить через кого-то… через человека, через себя… Я это сделаю. Пусть мне будет неприятно и больно, но внешне я буду улыбаться. Пусть все думают, что я глупая».

плейбоя – девственность. Другая – личность более яркая, с огоньком и фантазией. Некая Карина из какого-то еще более удаленного от центра мира поселка, где по улицам ходят стаи коз. Сия современная Эллочка-людоедка (прямо скажем, недалеко отстоящая от своего прообраза), видит все в розовом свете, это ее любимый цвет, поэтому даже псевдоним она берет соответствующий – Барби. Ее мечта – чтоб все вокруг было розовым, как ее телефон, и главное – купить розовый кадиллак. Однако, отправляясь в мир (в Москву), она немного лукавит бабушке: «Моя цель – вывести на мировой уровень искусство танца. Мадонна уже старая, надо ее заменить», – а перед камерой документалиста признается: «Если нужно будет переступить через кого-то… через человека, через себя… Я это сделаю. Пусть мне будет неприятно и больно, но внешне я буду улыбаться. Пусть все думают, что я глупая».

Поезд, вокзал, электричка (где все читают «желтую прессу»). И вот во всей красе – стольный град. Звучит песня «Город обмана» (тинэйджеры, как всегда, могут подпевать, не обращая внимания на смысл). На фоне удачного в качестве символа визуального ряда – эскалатор метро – из текста Дм. Быкова (который приглашен для таких отступлений и обобщений) извлекается квинтэссенция всего фильма: «Вся Москва – супергипермегананомаркет, в него стремятся все, даже те, у кого нет ни денег, ни товаров. Просто». Напоминает, однако, недавний телефильм РЕН-ТВ о гламуре, героем-антиподом которого стал Олег Фомин. Далее повествователь задействует расхожий сюжет (или архетип) соблазнения человека диаволом или Фауста Мефистофелем – вот, к слову, и весь вклад литератора в картину, без коего, кажется, вполне можно было б обойтись; другое дело – прямая речь самих персонажей.

Какие бы чудовищные недостатки ни имел советский строй и как бы чудовищно ни стебался над ним Сорокин, во время оно хотя бы две вещи были непоколебимы: «Звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас». Ныне же на звезды совсем мало кто смотрит, нет ни физиков, ни лириков – каждый чуть не с пеленок сам хочет стать «звездой», и не путем некоего восхождения (если уж не духовного, то хотя бы упорной работы, от этого осталась лишь пустая форма «подняться»), а напротив, спустить небо на землю, на свой уровень. И вполне очевидно, пусть сие звучит уже как общее место, что буржуазное общество с его массовой культурой потакают именно этому: если у той крашеной блондинки, также приехавшей из Пырловки и не обладающей никакими талантами, получилось, то чего же мне-то теряться? Здесь, пожалуй, даже знаменитые «Шоу-герлз» будут казаться неуместной нравоучительной тягомотиной. Какое уж тут, извините, «образование» или там, как его, «чтение», какая, нах, Наташа Ростова! А ради шутки втолковать подобному убер-гомо-звездикус что-то о богоискательстве Достоевского, о труде и об от оного отчуждении или англофилии Лавкрафта и аскетизме Ленина, лепящего в тюрьме чернильницы из хлеба – лучше сразу взяться за марсианина, скорее поймет!

А что же старшее поколение? Вроде бы все на месте. На провинциальной кухонке сидит и ведет диалог с барбивнучкой вполне себе нормальная бабуся. Это даже не мать, а поколение совсем уж далекое. Казалось бы, как тут не завести из того же Сорокина: «И было у меня две рубахи (ну, или юбки иль сарафана): одна холщовая, другая парадная, фланелевая. А штаны – одни, перешитые из отцовских!.. (а штаны женщинам нельзя было носить вообще) и т.д.» Баба вроде и заводит, но сбивается: в душе ей тоже хочется Рябу с золотым яичком и быть Владычицей морской! Розовая машина, внуча, говоришь, любимый принц Степа из ящика? – а почему бы и нет?!

И когда котовская весталка дорвалась до Проекта, оказавшись по ту сторону голубого экрана, по сю сторону уселись умиляться мать, тетка и бабушка. Они этого , и «Дом-2», наверное, им не впервой, хотя для обоих старших поколений есть две другие программы с знаково-двусмысленными названиями: «Кривое зеркало» и «Поле чудес». Один кадр – и вся «поколенческая разница», миф, рассыпалась.

Итак, «диалоги о животных». Современные молодые люди высказываются на тему, чем они могут удивить зрителей и что вообще смогли бы сделать ради денег. «Ну, уж с собакой я не готова переспать или… с женщиной. Хотя… не факт». «Ты можешь поцеловать в губы девушку, сидящую рядом?» – «Могу!» (целуются; другие показывают грудь, пытаются раздеться). «Спать буду со всеми, кто захочет!» «Я бы со всеми мужчинами там переспал. Я бы знал, как это сделать». «А лучше всего с кем-то подружиться, а потом подставить». «Что можно такого сделать, чтобы запомнится зрителям? Оттрахать на камеру – неважно кого и где!..» «Что за два миллиона долларов ты небанальное готова сделать?» – «Продать родителей». «А что недопустимо за деньги?» – «Все допустимо». «Съесть свое дерьмо? За три миллиона, я думаю».

Итак, «диалоги о животных». Современные молодые люди высказываются на тему, чем они могут удивить зрителей и что вообще смогли бы сделать ради денег. «Ну, уж с собакой я не готова переспать или… с женщиной. Хотя… не факт». «Ты можешь поцеловать в губы девушку, сидящую рядом?» – «Могу!» (целуются; другие показывают грудь, пытаются раздеться). «Спать буду со всеми, кто захочет!» «Я бы со всеми мужчинами там переспал. Я бы знал, как это сделать». «А лучше всего с кем-то подружиться, а потом подставить». «Что можно такого сделать, чтобы запомнится зрителям? Оттрахать на камеру – неважно кого и где!..» «Что за два миллиона долларов ты небанальное готова сделать?» – «Продать родителей». «А что недопустимо за деньги?» – «Все допустимо». «Съесть свое дерьмо? За три миллиона, я думаю».

Если Гай Германика в своих психологически-экспериментальных работах еще ставит какие-то вопросы – свободы, выбора, общения и понимания (все это можно, конечно, и с частицей «не»), то признания подростков на кастинге «Дома-2» с активной жизненной позицией (они все же проявили себя: не стали прозябать у разбитого корыта – притащились с тяжелыми сумками со всеми своими двумя-тремя платьями, юбками, штанами и мейкапом «до Проекту»!) сразу снимают все эти проклятые вопросы. И имя им легион. За что тогда, спрашивается, воевали с Гитлером (если кто-то что-то такое еще помнит)?! Какой, простите, смысл бороться с какой-то там наркоманией и устраивать слеты победителей – кого, sorry-sorrow-SOS, спасать и кого побеждать?!

Еще более удачный, очевидный и красочный символизм, мастерски реализованный автором – подвесной мост, по которому героини спешат попасть в недра вожделенного «Дома-2». Переход в иное измерение, переправа через Стикс. На этом берегу – какие-то бараки с номерами на дощатых стенах (тоже, впрочем, символ), последние вопросы и напутствия модератора («Вы согласны?»), а на другом берегу – уже ворота (тоже деревянные с двумя стражами-алкашами), не хватает только надписи об оставленной надежде или «Арбайт махт фрай», хотя и так ясно, что если подписался на такую «оту», то в этом вся твоя надежда. Именно поэтому юные героини, прежде чем выйти на вожделенное «Лобное Место» (нескончаемый символизм!), так волнуются. В каком-то смысле, где-то глубоко внутри, они понимают, что приносят жертву, преступают черту, убивают образ человека (и Бога, по Достоевскому) в себе, и теперь главное – не лохануться и получить причитающееся за такой «подвиг» звонкой монетой.

Надо ли говорить, что оказалось, что «на Проекте» созданы все условия для превращения теории в практику (дерьмо пока не едят, но в каком-то шоу на MTV или Муз-ТВ, мне рассказывали, случалось!), и скоро наивная девственница оказалась со своим товаром не у дел.

Карина-Барби тоже получила-таки свои пусть не пятнадцать, но хоть пару минут славы в репортаже телепередачи «Секс с А. Чеховой», пошла в автосалон приценяться. Единственный вопрос, который она смогла задать, есть ли в машине приемник (служащий долго объяснял ей, что такое МР3-плейер) и можно ли перекрасить авто в розовый (а ведь у некоторых подобных блондинок машина все же есть и они на ней ездят по городу!). Ей назвали цену (249 тысяч) и сообщили о скидке в 70 тысяч, но Барби, хлопая ресницами, радостно сообщила, что с математикой у нее нелады. Однако в дальнейшем развитии сюжета показано, что хоть как-то считать и танцевать кукле все же пришлось научиться. Розовая на ней только одежка, да и то чисто символическая, а на стене родного теперь стрип-клуба всюду приколоты бумажки с буквами и цифрами: «…За недоработку нормы випов – 500 руб. (1. шт.); хамство мат, вымогательство денег – 3000 руб.; пустой шест с каждой – 100 руб. … Убирайте кабинки после обслуживания клиентов! Мойте душ!» Дикий капитализм, чего удивительного, серьезные ребята, заказывающие («Задолбало!» – голосит Барби) шедевры М. Круга.

Именно как о преступлении неожиданно для себя самой в беседе с режиссером в кадре говорит самая, пожалуй, симпатичная героиня фильма, приехавшая в столицу из Ярославля, чтобы продать свою девственность за три тысячи долларов. Она вполне себе адекватная реалистичная девчушка, не какая-то барби или поклонница метросексуалов из реалити-шоу, с рюкзачком и в джинсах, а дома у нее действительно только два платья, оба белые. Договорился по интернету, встретился, продал, что надо, получил бабки и на электричку домой – есть тоже такой голливудский фильм. Даже благая цель у нее – деньги на учебу в неопределенном (в принципе, в любом) вузе, но обязательно в Москве. Федор Михайлович все икает, пишет себе… и льет слезы.

Кульминационный момент – несколько секунд ожидания у банкомата в утреннем тумане столицы. Получится – не получится?!.. Бинго! Плюс бонус – 500 баксов от Манского за съемки. Девушка (женщина) все еще как-то рефлектирует, но она – всего лишь образ в руках умелого режиссера, без коего образная триада картины была бы неполна.

Кстати, съемки у прославленного документалиста – по сути, единственная затея с твердой оплатой и, по идее, альтернатива «всему остальному». Симпотная котовчанка попадает на шоу, барби в финале ленты осуществляет свою мечту – катит по мегаполису в розовом авто (жалко только, оно бутафорское и стоит на съемочной платформе!..), а согрешившая только раз (на вопрос о повторении она уныло отвечает «нет») получает гонорар и возможность бесплатной публичной исповеди. Однако когда автор фильма прямо спрашивает, может он что-либо сделать, чтобы она этого не делала, героиня отмахивается. Понимает, что тогда у фильма будет другая героиня (хоть 500 верных зелененьких!), понимает, что ей сделают одолжение или подарок, за который она должна отплатить уже не деньгами – а так, руководствуясь незыблемым принципом Воланда «Никогда ничего не просите!», все же, наверное, прожить в нашем потреблятском обществе проще.

Кстати, съемки у прославленного документалиста – по сути, единственная затея с твердой оплатой и, по идее, альтернатива «всему остальному». Симпотная котовчанка попадает на шоу, барби в финале ленты осуществляет свою мечту – катит по мегаполису в розовом авто (жалко только, оно бутафорское и стоит на съемочной платформе!..), а согрешившая только раз (на вопрос о повторении она уныло отвечает «нет») получает гонорар и возможность бесплатной публичной исповеди. Однако когда автор фильма прямо спрашивает, может он что-либо сделать, чтобы она этого не делала, героиня отмахивается. Понимает, что тогда у фильма будет другая героиня (хоть 500 верных зелененьких!), понимает, что ей сделают одолжение или подарок, за который она должна отплатить уже не деньгами – а так, руководствуясь незыблемым принципом Воланда «Никогда ничего не просите!», все же, наверное, прожить в нашем потреблятском обществе проще.

В отличие от кинокритиков, не рекомендовавших просмотр картины школьникам как «жесткой», мне бы, наоборот, хотелось порекомендовать обязательно-профилактический ее показ старшеклассникам каждой школы.