Есть еще художники, такие как Семен Мотолянец и Дмитрий Петухов, которые задаются вопросами, казалось бы, давно уже никому не интересными: «Как работает музей? По какому принципу идет отбор и музеефицирование “живых” вещей? Кто ответственен и “обречен” превращать неизвестное живое в классическое мертвое? Обречен, потому что выход из этой ситуации невозможен. Ведь не может, к примеру, самораспуститься музей, закрыться или перестать существовать, выйти из игры? Каким чутьем пользуется тот, кто решает, чему место в музее, а чему место за его пределами?». Тем не менее, отвечая на эти избитые вопросы, появляется новая, невиданная ранее реальность. С «Мылом» о мыле специально для Рабкор.ру беседовала Татьяна Аржанникова.

Есть еще художники, такие как Семен Мотолянец и Дмитрий Петухов, которые задаются вопросами, казалось бы, давно уже никому не интересными: «Как работает музей? По какому принципу идет отбор и музеефицирование “живых” вещей? Кто ответственен и “обречен” превращать неизвестное живое в классическое мертвое? Обречен, потому что выход из этой ситуации невозможен. Ведь не может, к примеру, самораспуститься музей, закрыться или перестать существовать, выйти из игры? Каким чутьем пользуется тот, кто решает, чему место в музее, а чему место за его пределами?». Тем не менее, отвечая на эти избитые вопросы, появляется новая, невиданная ранее реальность. С «Мылом» о мыле специально для Рабкор.ру беседовала Татьяна Аржанникова.

Ситуация чем-то напоминает первые десятилетия XX века, когда только среди авангардистов насчитывалось около 30 различных группировок, в каждой по два-три человека. Вы, насколько мне известно, работаете в группировке «Паразит» и при этом составляете отдельный проект – группу «Мыло»?

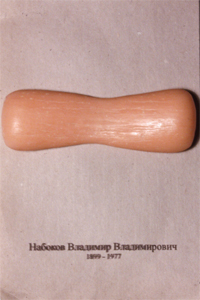

Группа «Мыло» не связана с «Паразитами». Вернее, связана косвенно, тем, что мы участвуем в выставках и акциях «Паразита», – но это отдельная история уже рассказанная Владимиром Козиным в предыдущем вашем интервью. Замысел создания группы появился в 2007 году, активная деятельность началась в 2008-м. Сначала было 2 идеи: сделать музей из мыла и инсталляцию с животным в клетке. Обе идеи реализовались в одной выставке «Музейный проект», которая состоялась в галерее «Люда» – единственном оптимальном месте для такого зрелища. Ни одна другая галерея на такое не согласилась бы.

Да, довольно агрессивная получилась инсталляция: тощая собака в клетке и нависающий мыльный пласт в виде крыши музея. Зрители, кажется, были шокированы. Как такое вообще могло прийти в голову?

Смысл проекта заключался в следующем: собака и мыло по сути – один и тот же материал. Собака – живой материал, а мыло, условно – это та же самая собака, только видоизмененная, грубо говоря, сваренная и сделанная. Для нас это определенная аллегория музея. Музей хранит то, что омертвевает, но кто-то должен его охранять – и его охраняют живые люди, которые обладают определенным чутьем, для того чтобы собирать коллекцию. Вот и у нас собака охраняет свои же останки, останки своих сородичей. И она вынуждена (в этой истории ее, конечно, вынудили) их охранять. «Музейный проект» –такое размышление над музеем и его функцией в наши дни. Как нам кажется, этот вопрос не перестает быть актуальным. Есть разные галереи, долговременные и кратковременные, но, как мне кажется, желаемая цель для любого художника, чтобы его работы хранил музей.

Смысл проекта заключался в следующем: собака и мыло по сути – один и тот же материал. Собака – живой материал, а мыло, условно – это та же самая собака, только видоизмененная, грубо говоря, сваренная и сделанная. Для нас это определенная аллегория музея. Музей хранит то, что омертвевает, но кто-то должен его охранять – и его охраняют живые люди, которые обладают определенным чутьем, для того чтобы собирать коллекцию. Вот и у нас собака охраняет свои же останки, останки своих сородичей. И она вынуждена (в этой истории ее, конечно, вынудили) их охранять. «Музейный проект» –такое размышление над музеем и его функцией в наши дни. Как нам кажется, этот вопрос не перестает быть актуальным. Есть разные галереи, долговременные и кратковременные, но, как мне кажется, желаемая цель для любого художника, чтобы его работы хранил музей.

На выставке многих людей возмутило, что собака была посажена в клетку. Но ведь мы ее нашли на улице, возле станции метро «Чернышевская», она там лежала и никому не была нужна. Когда ее акцентировали – у всех людей сработала жалость. Мыльная сентиментальность. Живое существо произвело сильный эффект. Мы взяли на себя определенную ответственность… В этом и состояла основа и учеба. Когда работаешь с чем-то другим, не с привычными материалами – холстами и красками – появляется особое ощущение, новое открытие. Это было преодоление себя. Оно было сложным. Ведь зачастую процесс идет довольно пассивно – да, холст, да, объект… а тут совсем другое. Открывать что-то новое – в этом весь интерес, в процессе. А собаку так никто из сентиментальных зрителей не взял к себе, хотя предлагали. Мы ее потом как-то видели на прежнем месте, но не знаем, вспомнила ли она нас.

Ваши объекты зачастую связаны с акциями. Расскажите про «Обводный канал», я, к сожалению, не смогла посетить это мероприятие.

Ваши объекты зачастую связаны с акциями. Расскажите про «Обводный канал», я, к сожалению, не смогла посетить это мероприятие.

Акция называлась «Установка памятников на Обводном канале», мы организовывали ее вместе с Ильей Зеленецким. Зимой, когда была хорошая погода, 20 декабря мы выплыли на лодке на канал. Там есть остатки старых пристаней. Они и послужили нам постаментами. Дима изготовил памятник Аврааму Линкольну. Я (Семен Мотолянец) сделал памятник простому человеку, который сразу же начал подтапливаться.

Памятники смывались водой, и Обводный канал наполнился пеной?

Конечно, когда вода поднималась, их подмывало. Мы же, как настоящие авторы, реализовали идею и к сделанному больше не возвращались. Это очень хорошо укладывается в нашу концепцию. У нас нет галерей, чтобы люди работали с определенными вещами. Мыло – материал недолговечный и не имеет коммерческой ценности. Оно быстро портится, воняет и т.д. Этот материал помогает нам делать саморазрушающиеся вещи, благодаря чему можно видеть жизнь произведения от его создания до его смерти. И главное, позволяет усилие (труд) сделать чистым. Когда человек начинает изготовлять изделия из прочного материала, рассчитанные на века, это превращается в ремесленнический труд. Мы же знаем наверняка, что нам нужно высказывание, оно и будет главным. Помимо прочего, у мыла интересная субстанция, им интересно заниматься, так как это материал не для скульптуры и в то же время оно податливо для лепки. Оно также является определенным брендом. Мы, долго покупали в одном и том же месте хозяйственное мыло «Аист» и предлагали владельцам его рекламировать. Но как выяснилось, настоящим товарам реклама не нужна. Мыло – народный продукт.

Идея изготовления объектов из мыла не пришла еще к логическому завершению?

Идея изготовления объектов из мыла не пришла еще к логическому завершению?

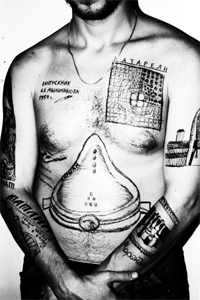

Проект «Мыло» заключался не только в том, чтобы делать объекты из мыла. У нас были и не мыльные проекты. Был проект «Авторитеты художественного мира», он показывался на «Русском бедном». Мы делали такие псевдонаколки да Винчи, Татлина, Дюшана, Вазорелли. «Мыло», на самом деле – просто название группы. У «Синих носов» же не постоянно синие носы… Мы по-тупому пошли, так как частично являемся преемниками «Новых тупых» и заряжены их энергетикой. Мыло и мыло. Сейчас это становится немного смешным, так как все ждут объекты из мыла. Пока нам интересно, мы будем делать мыльные произведения, как только интерес пропадает, будет что-то новое. К тому же покупать мыло нам сейчас накладно.

Расскажите о вашей последней акции, в которой вы участвовали как «Паразиты». Она ведь тоже связана с музейной тематикой?

Да, проект был задуман группировкой «Паразит». Изначально он назывался «Как попасть в музей», сейчас называется «Паразит в музеях мира». 17 мая мы собрали папку, в которую положили свои работы, надо заметить, все принесли свои лучшие работы. Получилось всего девять произведений художников: Андрея Кабо, Ильи Зеленецкого, Владимира Козина, Юрия Никифорова, Веры Светловой, Олега Хвостова, Дениса Михневича, Димы Петухова и Семена Мотолянца. Принесли все это в Эрмитаж и сдали в гардероб, написали открытое письмо Пиотровскому. Документом, свидетельствующим, что работы приняли, стал номерок – 471-й. Интересно было найти иной способ попадания в музей, нежели официальный, и как-то взаимодействовать с музеем. В нашей концепции есть такая фраза: «С некоторых пор музеи объявлены кладбищами искусств, не взаимодействующими с настоящей культурной ситуацией (мы с этим в корне не согласны)». Почему в Эрмитаж? Потому что мы живем в этом городе. А вообще есть идея наградить многие музеи «паразитами». Акция была тщательным образом задокументирована, все можно найти на сайте «Паразитов». Скоро будем делать такую же акцию в Русском музее. Надо заранее предупредить, чтобы ждали.