Кто ответит за разгром противоэпидемического комплекса Москвы?

По мнению российской власти и её главных телепропагандистов, страна сегодня, по факту, живёт в условиях новой мировой войны — эпидемической.

И действительно: есть глобальный враг (короновирус), есть миллиарды его жертв (заболевших, погибших, лишившихся работы и средств к существованию, выбитых из привычной жизненной колеи и т.д.) и есть государство российское, которое, по факту, три месяца функционировало в режиме, близком к военному. Закрытые учреждения, магазины и предприятия, опустевшие улицы и дворы, строгий пропускной режим с проверкой документов, наряды полиции и росгвардии, патрулирующие города — такой была наша повседневная реальность весны-2020. В конце апреля даже обсуждалась возможность введения в столицу РФ воинских частей.

И это не случайность. Ведь именно столичный регион — Москва и Подмосковье — до сих пор нёсёт наибольшие потери от пандемии. Именно здесь число заражённых COVID-19 на порядок больше, чем по всей РФ, а их количество ежедневно прирастает тысячами – с соответствующим количеством тяжёлых и смертельных исходов.

8 июня мэр Москвы Собянин поздравил жителей крупнейшего мегаполиса Европы “с победой над короновирусом“. Очевидно, что он поспешил и выдал желаемое за действительное. В этот день в столичных больницах от COVID-19 умер 51 человек, что было выше даже среднеапрельских показателей. Кроме того, уже поднимается вторая волна короновирусной пандемии, масштабы и разрушительную силу которой пока сложно предсказать. Спешка властей понятна: их рейтинги стремительно падают, любая победа сегодня нужна, как воздух. Тем более, что она, как считается, многое “спишет” и избавит от необходимости отвечать на неприятные вопросы.

А таких вопросов и к мэрии Москвы, и к правительству Московской области накопилось достаточно. Ведь очевидно, что события застали их врасплох и что в чиновничьих кабинетах до сих пор царят настроения в духе “ничто не предвещало беды” и “коварный враг внезапно и без объявления войны напал на наши мирные города и веси”. Такое впечатление, что об эпидемической безопасности вверенных им субъектов РФ и о своих прямых обязанностях по её обеспечению мэр Собянин и губернатор Воробьёв вспомнили только в самый разгар глобальной вирусной атаки.

А как иначе расценить введение вместо официального карантина или режима ЧС, прямо предусмотренных федеральным законом “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, странного гибрида “режима повышенной готовности” с “самоизоляцией”, целиком находящегося вне правового поля РФ, но на основании которого миллионы граждан оказались заперты в своих домах и квартирах без сколько-нибудь ощутимой поддержки со стороны государства – но зато с полным набором угроз и репрессивных действий с его стороны (жёсткие задержания полицией т.н. “нарушителей режима самоизоляции”, драконовские штрафы, пыточное, по факту, приложение “Социальный мониторинг”, требующее от болеющих на дому москвичей делать селфи даже ночью, и т.п.)?

И чем ещё объяснить дефицит элементарных средств санитарной защиты (масок, перчаток, дезинфицирующих составов и т.п.), которые власти до сих вынуждают граждан приобретать по коммерческим ценам, многократно превышающим их себестоимость? Или катастрофическую нехватку мест в инфекционных больницах, из-за чего пришлось буквально в чистом поле строить новые модульные госпитали и переоборудовать в COVID-больницы торговые и спортивные центры – не говоря уж про экстренное перепрофилирование обычных медучреждений, что создало огромные (и часто неразрешимые!) проблемы пациентам с другими, не менее опасными заболеваниями?

Отдельная тема — столпотворение в метро 15 апреля, спровоцированное исключительно некомпетентностью чиновников и очевидно ставшее катализатором дальнейшего всплеска заболеваемости в мегаполисе.

Броня крепка

На фоне этих событий, вызывающих справедливое недоумение и возмущение граждан, крайне важно напомнить, что ещё сравнительно недавно российская столица имела многоуровневую и отлично организованную систему санитарно-эпидемической защиты населения, доставшуюся ей в наследство от СССР и отличавшуюся высочайшей, поистине стратегической надёжностью.

Её создавали люди, имевшие за плечами трагический опыт войн ХХ века и связанных с ними эпидемий, унёсших десятки миллионов жизней. Эти люди не понаслышке знали, что такое тиф, туберкулёз, грипп, чума, холера, дизентерия, оспа, сибирская язва, ящур, малярия, полиомиелит и отлично понимали, какой огромный урон эти инфекции способны нанести обществу и государству. Достаточно вспомнить, что в военных столкновениях Гражданской войны 1918-1921 годов страна потеряла почти в три раза меньше своих граждан, чем от эпидемий того же периода (2,5 миллиона человек против 6,5-7 миллионов). А, к примеру, общие потери человечества от знаменитой “испанки” (пандемии гриппа, длившейся с 1918 по 1920 годы) достигли, по ряду оценок, 100 миллионов человек и намного превысили потери от двух мировых войн, вместе взятых.

Способность эффективно противостоять не только военному, но и эпидемическому шоку — вот те фундаментальные требования, которые руководство советской державы всегда предъявляло к своей столице — Москве. И они жёстко проводились в жизнь, воплощаясь в соответствующих санитарно-эпидемических правилах и нормах (СанПиНах) и неразрывно связанных с ними инфраструктурных и градостроительных решениях, повышающих сопротивляемость города потенциальным инфекционным атакам. Достаточно вспомнить, к примеру, основополагающее постановление Правительства Союза ССР “О составлении и утверждении проектов планировки и социалистической реконструкции городов и других населённых мест в СССР” от 27 июня 1933 год.

Три главных “нет” исповедовали создатели советской Москвы: “нет” антисанитарии в любых её проявлениях (“чистота — залог здоровья!”), “нет” дефициту воды, зелени и свежего воздуха и, разумеется, самое категорическое “нет” скученной, плохо проветриваемой и лишённой нормальной инсоляции застройке (“солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!”).

Как следствие, три надёжных щита охраняли санитарно-эпидемическое благополучие главного региона СССР и его жителей: собственно медицинский, водно-лесопарковый и градостроительно-коммунальный. Это был целостный комплекс мощной противоэпидемической защиты, все элементы которого были тесно увязаны и взаимно дополняли друг друга. Можно со всей ответственностью утверждать, что и облик современной Москвы, на 80 процентов сложившийся именно в советский период, до сих пор в значительной степени обусловлен инфраструктурой её противоэпидемической “брони”, создававшейся десятилетиями.

Уже в 30-40-е годы были организованы современные инфекционные отделения при крупнейших московских больницах и построены новые специализированные инфекционные больницы — взрослые и детские, а также развёрнута обширная сеть санэпидстанций всех уровней — от городских до районных. Кроме того, в каждом столичном районе были открыты банно-прачечные комплексы, одновременно выполнявшие функцию пунктов санобработки населения на случай войны. Таким образом, каждому москвичу обеспечивалась безусловная доступность базовых средств гигиены и борьбы с инфекциями как в мирное, так и в военное время.

Безопасность водоснабжения Москвы и области гарантировалась уникальной системой каналов и водохранилищ и их ЗСО (зон санитарной охраны), где хозяйственная деятельность была запрещена либо строго ограничена, а также комплексом мер по предотвращению бактериального и химического загрязнения больших и малых рек, озёр и прудов. Проблему эффективной очистки московских канализационных стоков решали Кожуховская, Люблинская и Курьяновская станции аэрации, построенные с 1929 по 1950 годы. Примерно в этот же период современные очистные сооружения получили большинство областных городов и посёлков, что принципиально улучшило санитарное состояние водных объектов Подмосковья и, как следствие, всего региона в целом. Определяющими законодательными актами в этом отношении стали Постановления ЦИК и СНК Союза ССР “О санитарной охране водопроводов и источников водоснабжения” от 17 мая 1937 года и СНК РСФСР “О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения” от 23 мая 1941 года.

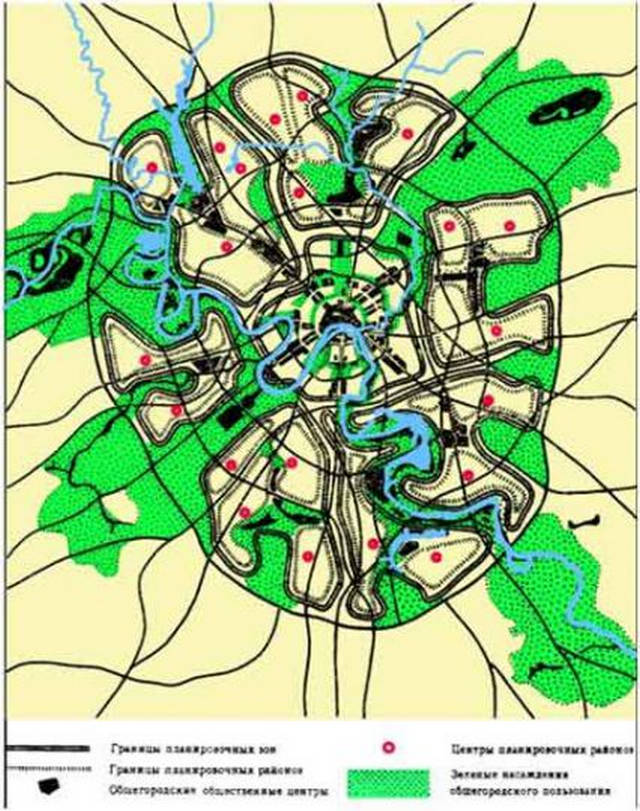

Особое внимание власти уделяли чистоте воздушного бассейна, что для крупнейшего советского мегаполиса, имеющего континентальное расположение, было критически важно. Так, к примеру, уже Генпланом 1935 года за Москвой закреплялось 168,5 тысяч га зелёных территорий, включавших в себя столичные и подмосковные леса, парки, лесопарки и скверы. Именно тогда начали формироваться её “зелёные лёгкие” — знаменитый Лесопарковый защитный пояс (ЛПЗП), который охватывал город со всех сторон и широкими клиньями сходился к Кремлю. Поэтому даже в самые жаркие летние дни столица эффективно проветривалась и её жители могли безопасно дышать в любых районах, включая центральные. В 1960 году площадь ЛПЗП была увеличена до 172,5 тысяч га, а Генпланом Москвы 1971 года предусматривалось его дальнейшее увеличение до 275 тысяч га и расширение его границ на расстояние до 50 км от МКАД. Важнейшую роль в создании и последующей защите ЛПЗП от любых посягательств сыграли Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г. № 1433 и Совмина СССР от 14 сентября 1948 г. № 3431, а также объединённое решение Московского городского и Московского областного советов депутатов трудящихся “Об охране зелёных насаждений на территории резервных земель и лесопаркового защитного пояса гор. Москвы” от 13 февраля 1948 года.

Были ликвидированы кварталы скученной застройки барачного типа как главные факторы риска возникновения и распространения эпидемий. Массовое жилищное строительство велось в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами, предусматривавшими жёсткие ограничения по плотности и высотности застройки и устанавливавшими такие расстояния между зданиями, которые обеспечивали достаточную инсоляцию и проветриваемость квартир (прямой солнечный свет и хорошая вентиляция губительны для туберкулёзной палочки и других опасных инфекций), а также возможность обустройства больших зелёных дворов, создававших здоровый и комфортный микроклимат. Именно поэтому основу жилого фонда Москвы в советское время составляла малоэтажная застройка, утопающая в зелени: свыше 20 тысяч жилых зданий имели этажность от 3 до 5 этажей и лишь 4,5 тысячи от 9 до 22 этажей.

Широкие улицы и проспекты, помимо выполнения функций транспортных артерий, одновременно служили дополнительными коридорами для свободной циркуляции воздушных масс, рассеивавших и нейтрализующих вредные выбросы. Ни о каких плотно стоящих жилых башнях высотой в 25-50 этажей с узкими проездами и дворами-колодцами по принципу “окно-в окно” тогда и речи быть не могло, такие “проекты” были бы немедленно расценены как диверсия, а их авторы немедленно причислены к “врагам народа”. Те же градостроительные стандарты, разумеется, применялись и при формировании нового облика подмосковных городов: здесь также полностью доминировала разреженная малоэтажная застройка с максимальным озеленением.

Концепция столицы СССР как социалистического “города-сада” в противовес капиталистическому “городу-аду”, тотально застроенному железобетонными высотками и задыхающемуся от пробок, стала практическим воплощением идеологии победившего социализма в градостроительной сфере. Лозунг “Москва должна развиваться!” понимался руководством страны и города прежде всего как необходимость создания ещё более здоровой, гармоничной и эпидемиологически безопасной среды, соответствующей самым высоким мировым стандартам. Не случайно Гепланом 1971 года в Москве запрещалось строительство новых промышленных предприятий и предусматривалось дальнейшее увеличение площади парковых и других озеленённых территорий. Как следствие, в 80-е годы Москва достигла оптимального показателя обеспеченности такими территориями, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ООН: 50 кв. метров на человека в границах города и 300 кв. метров на человека в пригороде.

Кроме того, был установлен “потолок” количества постоянно проживающих в столичном регионе, не допускавший ухудшения его образцового санитарно-эпидемиологического статуса: Генпланом 1935 года он был установлен для Москвы в 5 миллионов жителей, для Подмосковья — в 3,5 миллиона (Генплан 1971 года: Москва 7 миллионов жителей, Подмосковье — 5 миллионов). То есть, учитывая специфику главного мегаполиса СССР (его континентальное расположение, исторически сложившуюся радиально-кольцевую структуру, обеспеченность медицинскими, природными, теплоэнергетическими и иными ресурсами) — не более 12 миллионов человек на весь регион в целом.

Также была создана эффективная система раздельного сбора и утилизации бытовых и производственных отходов. Бытовые отходы сортировались ещё на стадии домохозяйств: для пищевых во дворах устанавливались специальные баки, непищевые — бумагу, стеклопосуду, тряпьё, металлы и т.п. — принимали специальные пункты приёма вторсырья, выплачивающие сдатчикам деньги по установленным государством расценкам. То, что не могло быть переработано во вторсырьё, отправлялось в отдельные мусорные баки, также устанавливаемые во дворах. Промышленные отходы строго учитывались и, в зависимости от класса опасности, утилизировались на специализированных предприятиях. То же происходило с медицинскими и биологическими отходами. В итоге на подмосковные полигоны вывозился лишь мусор, безопасный для окружающей среды.

Как видим, Москва получила от советских поколений настоящую противоэпидемическую “броню”, уникальное по масштабу и сложности санитарно-эпидемиологическое наследие, почти сто лет надёжно защищавшее её от инфекционных угроз. Очевидно также, что в связи с новой мировой эпидемической волной (которая, согласно многим экспертным прогнозам, только поднимается и наверняка продолжится в ещё более опасных и смертоносных для человечества формах, сегодняшнее состояние этого наследия имеет для нас фатальное значение, является в прямом смысле слова вопросом нашей жизни и смерти. Нам всем сейчас, как воздух, нужны его максимально честная ревизия и объективное понимание того, насколько оно и дальше способно нас эффективно спасать и защищать.

Что ж, давайте проведём такую ревизию — хотя бы в самых общих чертах. И заодно дадим оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, которые уже много лет непосредственно отвечают за его сохранность и поддержание на необходимом функциональном уровне. Это тем более уместно, что мэр Москвы Собянин и губернатор Московской области Воробьёв с 16 марта 2020 года являются членами правительственной Комиссии по борьбе с распространением короновируса (Собянин — в качестве первого зампреда) — то есть, наряду с Президентом и премьер-министром РФ, определяют национальную стратегию России в войне с пандемией и нашу способность ей эффективно противостоять.

Продолжение следует.

Сергей Менжерицкий