Современным телезрителям вряд ли стоит напоминать, что исторические передачи на российских федеральных телеканалах обычно далеки и от научности, и от историчности. И конечно же, обычно их создателей трудно заподозрить в сочувствии к руководителям советского государства. Однако в последнее время внимание к некоторым прежним антигероям стало неожиданно пристальным. Да и их образ подается телезрителям уже под новым соусом.

НТВ традиционно радует зрителей не только практически прямой трансляцией из постелей «звезд», но и широким ассортиментом исторических передач. Правда, создаваемых в полном соответствии с главным слоганом телеканала последних лет: «скандалы, интриги, расследования». Так, посмотрев цикл передач «Кремлевские похороны», многие зрители могут всерьез поверить в то, что подавляющее большинство советских руководителей, по официальной версии, умерших своей смертью, на самом деле было убито. Причем целью коварных заговорщиков становились не только высшие руководители государства, но и функционеры уровня секретарей обкомов. Остается только сделать следующий шаг и признать, что все казавшиеся естественными смерти советских руководителей с 1917 по 1991 годы были частью масштабного заговора.Ну а кандидатов в заговорщики каждый сможет найти на свой вкус. Интересно, что такой подход недалеко ушел от образа поисков «вредителей» в ходе сталинских репрессий («да, мы стекло подмешивали в масло, да, Горького убить я приказал»), которые работники телевидения вряд ли поддерживают.

НТВ традиционно радует зрителей не только практически прямой трансляцией из постелей «звезд», но и широким ассортиментом исторических передач. Правда, создаваемых в полном соответствии с главным слоганом телеканала последних лет: «скандалы, интриги, расследования». Так, посмотрев цикл передач «Кремлевские похороны», многие зрители могут всерьез поверить в то, что подавляющее большинство советских руководителей, по официальной версии, умерших своей смертью, на самом деле было убито. Причем целью коварных заговорщиков становились не только высшие руководители государства, но и функционеры уровня секретарей обкомов. Остается только сделать следующий шаг и признать, что все казавшиеся естественными смерти советских руководителей с 1917 по 1991 годы были частью масштабного заговора.Ну а кандидатов в заговорщики каждый сможет найти на свой вкус. Интересно, что такой подход недалеко ушел от образа поисков «вредителей» в ходе сталинских репрессий («да, мы стекло подмешивали в масло, да, Горького убить я приказал»), которые работники телевидения вряд ли поддерживают.

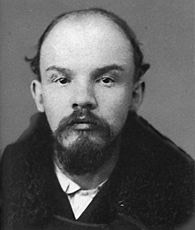

В новом телевизионном сезоне НТВ представил зрителю и новые программы на кремлевско-советскую тему. Например, передачу «Советские биографии», выходившую в эфир по субботам. В частности, программа от 19 сентября 2009 года была посвящена Ленину, а 3 октября – Крупской. В этих программах отличаются фирменным стилем современного НТВ, лицом которого стали передачи вроде «Программы максимум» или «Ты не поверишь».

Прежде всего, про персонажа собираются самые разные слухи. Ленин, по мнению авторов программы, вовсе не был сыном инспектора народных училищ Ильи Ульянова, а был плодом внебрачной связи Марии Ульяновой и местного врача. В гимназии был крайне нерадивым и недисциплинированным учеником. К жене относился крайне пренебрежительно. Конечно же, не забыли авторы и Инессу Арманд.

Отдельной темой оказалась мотивация главных героев: что заставило их прийти в политику и выбрать именно такие взгляды? Оказывается, все просто, как стакан чая. Точнее, как тарелка супа. Не умела Крупская готовить. Не умела создать мужу уют и наладить быт в духе патриархальных традиций. Поэтому, чтобы сбежать от жизни такой хоть куда-нибудь, и решил Владимир Ильич пойти в политику, оказавшись в плену «революционных страстей». В свою очередь, Крупской, лишенной внимания супруга, ничего не оставалось, как тоже погрузиться в политику. Хотя менее несчастной ее женская доля от этого не стала – в общем, для полной картины не хватало только Оксаны Пушкиной, которая бы поведала об этом в своей вызывающей слезу манере.

Отдельной темой оказалась мотивация главных героев: что заставило их прийти в политику и выбрать именно такие взгляды? Оказывается, все просто, как стакан чая. Точнее, как тарелка супа. Не умела Крупская готовить. Не умела создать мужу уют и наладить быт в духе патриархальных традиций. Поэтому, чтобы сбежать от жизни такой хоть куда-нибудь, и решил Владимир Ильич пойти в политику, оказавшись в плену «революционных страстей». В свою очередь, Крупской, лишенной внимания супруга, ничего не оставалось, как тоже погрузиться в политику. Хотя менее несчастной ее женская доля от этого не стала – в общем, для полной картины не хватало только Оксаны Пушкиной, которая бы поведала об этом в своей вызывающей слезу манере.

Однако интересны эти две передачи даже не «сенсационными откровениями» о героях давно минувших дней, а тем, что высветили особенности общества, на потребление которым они ориентированы. Прежде всего, у негативного образа Ленина, создаваемого в СМИ, были самые разные черты – в зависимости от вкуса конкретных авторов. Кто-то вспоминал про Инессу Арманд, кто-то – про вселившегося в Ильича злого духа, а кто-то всерьез пытался доказывать, что уже к моменту прихода к власти мозг у Ленина не функционировал. Однако самых ярких черт негативного образа Ленина в 1990-х было несколько. Это образ крайне жестокого человека («не гладить по головкам, а бить по этим головкам»), антипатриота («немецкий шпион») и противника образованных и интеллектуальных слоев (высказывание об «интеллигенции как г-не», воспоминания про «философский пароход» и вырванная из контекста и трактуемая в практически противоположном смысле фраза про «каждую кухарку, которая может управлять государством»). Несложно понять, что все самые яркие черты «черного мифа» о Ленине были адресованы интеллигенции. Немного выпадает из этого ряда только «Ленин-шпион». Но, во-первых, это могло быть и своеобразным ответом на советскую патриотическую пропаганду («вы призывали быть патриотами СССР, а как же отношение Ленина к российскому государству?»). А во-вторых, этот вариант был адресован скорее национал-консервативной части интеллигенции и в этой среде обрастал уже новыми специфическими деталями (включая поиск «инородческих» корней Владимира Ильича).

Новый вариант «антиленинианы» с интеллигентскими вкусами не очень соотносится. Вряд ли интеллигенция всерьез «проглотила» бы версию об «истины в супе» и неустроенном быте как мотивации революционеров. (Впрочем, автору этих строк как-то пришлось услышать в Музее-квартире Пушкина в Санкт-Петербурге слова экскурсовода о том, что будь у Александра Сергеевича собственная квартира, а не съемная, он бы и на дуэли наверняка не погиб.) Скорее всего, новый цикл программ про Ленина и его соратников в принципе не ориентирован на интеллигенцию. Но не потому, что создателям передач неожиданно понадобилось просветить в отношении Ленина людей более простых и менее образованных. Просто интеллигенция в прежнем смысле слова к настоящему моменту потеряла прежнее значение. Точнее, перестала доминировать даже среди граждан, имеющих дипломы о высшем образовании. То есть вместо образованной части общества, для представителей которой ее социальные, интеллектуальные и политические устремления не ограничены рамками узкопрофессиональных целей и бытовых проблем, в этом слое стала заметна группа людей с более узким кругозором и более прагматической (можно сказать, более приземленной) мотивацией. Кредо многих из них вполне укладывается в формулу, предложенную группой «Телевизор»:

Очки для циников «Мне всё пох»

Слоган такой – Кто не с нами, тот ЛОХ

Видна семья, ипотека, коттеджи, джип

Ну и шопинг, рыбалка, футбол для души

На подобную аудиторию и рассчитаны специфические «желтые программы». Эту стилистику явно переняли и создатели передач, претендующих на историчность. Увлеченность человека какими-либо идеями или проектами вне связи с приземленными целями такими людьми остается непонятной. Самостоятельного значения для «нормального» человека подобные вопросы иметь явно не могут. Не иначе, внимание к ним – признак обделенности в «личной жизни».

Интересна и другая черта современной антиленинианы. Она отразила общую тенденцию российского медиапространства, где политические дискуссии сжимаются не по дням, а по часам, а их место занимают культурные споры, чуть окрашенные политикой. В случае с программами о Ленине ведь тоже решаются политические задачи. Но если в 1990-е обсуждались его политические взгляды, то сегодня – его частная жизнь и личные пристрастия. Что, кстати, создает дополнительное пространство для манипуляции общественным мнением: ведь оно сводит предмет дискуссии с вопросов рациональных (согласен или не согласен человек с конкретной политической доктриной) на иррациональные (нравится или не нравится ему того или иного политика, учения или эпохи).

Наконец, многие публицисты уже подметили, что более благожелательное отношение властей и официальных СМИ к Сталину в последние годы сочетается со столь же заметным отвержением Ленина. Политолог Борис Кагарлицкий, например, предполагает, что дело здесь в том, что Сталина еще можно «уложить» в современную государственническую концепцию, а Ленин в нее никак «не укладывается». Хотя бы потому, что весь его путь к власти – это борьба с Системой, а не встраивание в нее. Все это, конечно верно, но лишь отчасти. В конце концов, Сталин ведь тоже встроен был только в советскую систему. А во времена Российской империи был, пожалуй, даже более антисистемным элементом, чем Ленин, непосредственно участвуя в вооруженной борьбе с царскими властями. В свою очередь, Сергей Кара-Мурза, например, в своих книгах выделяет именно роль Ленина как восстановителя российской государственности после фактического коллапса власти при Временном правительстве и в ходе Гражданской войны. Так что при желании и Ленина с концепцией государственного патриотизма можно было бы соотнести.

А вот в более широкий формат правоконсерватиных ценностей Ленин никак не вписывается. Недаром в «пантеон» многих российских ультраправых попал именно Сталин – так что даже некоторые крайние националисты, которые ставят во главу угла «вопрос крови», объявляют Иосифа Виссарионовича русским. А вот Ленин в подобном пантеоне не уживается никак. Даже на уровне пресловутой частной жизни. Ведь та же самая Надежда Крупская вовсе не «склонялась к смирению», ожидая супруга дома с вожделенной тарелкой супа, а являлась его полноправным соратником по политической борьбе. Традиционный зритель передачи «Ты не поверишь» в такое вряд ли поверит. Какое уж тут более лояльное отношение?