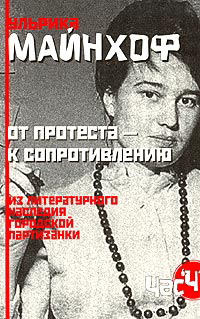

Ульрика Майнхоф. От протеста – к сопротивлению. Из литературного наследия городской партизанки. М.: Гилея, 2004. – Серия «Час “Ч”».

В серии «Час “Ч”» издательства «Гилея» (помимо главного редактора «Гилеи» Сергея Кудрявцева ее составляли, редактировали и комментировали Алексей Цветков и Александр Тарасов) выходят тексты значительных левых активистов и антикапиталистов современности. Кудрявцев начинал как издатель классиков русского авангарда (Введенского, Кандинского, Малевича, Зданевича), публиковал и современную нонконформистскую литературу, но потом, по словам все того же Тарасова, «к 2001 году озверел от ужасов капитализма до такой степени, что почувствовал себя левым. У него хватило смелости взяться за такой проект, до этого в книгоиздательском мире никто не верил, что левая литература будет пользоваться спросом».

В серии «Час “Ч”» издательства «Гилея» (помимо главного редактора «Гилеи» Сергея Кудрявцева ее составляли, редактировали и комментировали Алексей Цветков и Александр Тарасов) выходят тексты значительных левых активистов и антикапиталистов современности. Кудрявцев начинал как издатель классиков русского авангарда (Введенского, Кандинского, Малевича, Зданевича), публиковал и современную нонконформистскую литературу, но потом, по словам все того же Тарасова, «к 2001 году озверел от ужасов капитализма до такой степени, что почувствовал себя левым. У него хватило смелости взяться за такой проект, до этого в книгоиздательском мире никто не верил, что левая литература будет пользоваться спросом».

Проходных книг в серии «Час “Ч”» нет, и не было, каждая из них заслуживает отдельного разговора – в частности, стоит обратить внимание на сборник текстов Ульрики Майнхоф, выдающейся антибуржуазной журналистки, теоретика и практика городской герильи.

Джиллиан Бейкер, автор одной из биографий Майнхоф, пишет: «Иногда она вела себя как взбалмошный подросток, в котором вдруг проснулась неуемная любовная жажда. В ней непримиримо пытались сосуществовать пуританка и бунтарь, одинаково увлеченные и обманутые коммунистической утопией». Весьма характерная цитата: практически каждый, кто заводит речь о Майнхоф, считает необходимым подчеркнуть ее незаурядность, но в то же время ужаснуться ее радикализму и террористической деятельности. Возможно, именно поэтому – и к счастью – Майнхоф и другие рафовцы не стали героями поп-культуры наподобие Че Гевары. Миф о Майнхоф и Баадере существует, многие представляют их в виде этаких левацких Бонни и Клайда, но этот миф так и не был освоен всеядными медиа и навсегда остался за антикапиталистами.

РАФ не была ни самой эффективной, ни даже самой многочисленной нелегальной организацией, однако именно на нее обрушились потоки ненависти реакционных сил не только из их родной ФРГ, но и со всего мира: из них пытались, но так и не смогли сделать банду преступников и психопатов, занимавшихся грабежами и убивавшими без разбора. Они убивали очень разборчиво – куда разборчивее, чем карательная машина буржуазного государства, в глубине которого, по твердому убеждению Майнхоф, под прикрытием конституции и демократических свобод всегда таится фашизм, готовый вырваться на свободу в тот момент, когда оппозиция бросит пустые разговоры и перейдет к прямым действиям.

Участники РАФ не были маргиналами: как и многие революционеры эпохи 60-х, они в большинстве своем происходили из вполне состоятельного миддл-класса. К насильственным действиям они обратились далеко не сразу; поначалу многие рафовцы были пацифистами и борцами за мир, но репрессивная система ФРГ, оправдывавшая людей с нацистским прошлым под предлогом «нехватки кадров» и боровшаяся с левыми всех мастей, по сути, не оставляла выбора. Когда протестовать стало бессмысленно, пацифисты взяли в руки оружие и ушли в подполье. Точку в ненасильственном сопротивлении властям поставила стрельба в Руди Дучке, теоретика немецких «новых левых», лидера крупнейшей в стране студенческой организации Социалистический союз немецких студентов. Его тяжело ранил в голову неонацист Рудольф Бахман, врачи спасли Дучке жизнь, но он остался инвалидом и умер через десять лет. И до, и после нападения Дучке подвергался беспрецедентной травле со стороны СМИ из концерна Шпрингера, выполнявших социальный заказ. Публике то и дело напоминали о его еврейском происхождении и в конце концов вынудили Дучке эмигрировать в Англию. «Пули, ударившие в Руди Дучке, покончили с нашими мечтами о мире и ненасилии», – писала Майнхоф. И еще, в другом месте: «Ответное насилие должно превратиться в такое насилие, которое соразмерно полицейскому насилию, в такое насилие, в котором продуманный расчет заменит бессильную ярость, такое насилие, которое на использование полиции в качестве вооруженной, военной силы тоже ответит вооруженными, военными силами. … Шутки кончились».

Такими ли уж бессмысленными и беспощадными были акции городских партизан, направленные в основном против карательных органов государства и против объектов НАТО в ФРГ? В мае 1972 года были взорваны бомбы в штаб-квартире 5-го корпуса армии США во Франкфурте-на-Майне, в здании Управления криминальной полиции Баварии в Мюнхене, в здании полицай-президиума в Аугсбурге, в Главном штабе армии США в Европе в Гейдельберге, в машине судьи Вольфганга Будденберга и т.д. – но прежде, чем до этого дошло, эскалация насилия со стороны государства возросла в разы, правительство демонстративно плевало на конституцию и жестоко подавляло мирные акции протеста. Как это обычно и бывает, насилие породило насилие. Штефан Ауст, нынешний редактор «Шпигеля», в молодости близкий к РАФ, даже писал, что вооруженному подполью в 70-х удалось создать дополнительный способ контроля за чиновником – «страх перед бомбой». В условиях отсутствия демократии других способов контроля не было.

В книгу «От протеста – к сопротивлению» вошли статьи Майнхоф дорафовского периода (1960–1968), когда она была ведущим автором главного немецкого леворадикального журнала «конкрет». Эти тексты важны по нескольким причинам. Во-первых, они демонстрируют, как слово становится делом: политическая журналистика Майнхоф – не обслуживание тех или иных интересов, как это чаще всего бывает, но продолжение социальной борьбы другими средствами. Во-вторых, как указывает в предисловии к книге Александр Тарасов, статьи Майнхоф значительны с исторической точки зрения: «Их надо публиковать – чтобы узнать из первых уст правду о ФРГ 50-70-х гг. (а то скоро усилиями фондов Аденауэра и Наумана в нашей стране тогдашнюю ФРГ будут считать «раем на земле»)». Ну и, наконец, в-третьих, Майнхоф интересна как политический автор, как талантливый писатель и мыслитель: она блестяще анализировала современность, улавливала тенденции, когда они только-только проклевывались. Есть чему поучиться тем левакам, что по сей день пользуются языком и риторикой передовиц газеты «Правда» 78-го года выпуска и неизбежно оказываются оттесненными на периферию общественной жизни.