21 октября 2010 года на историческом факультете СПбГУ произошло примечательное событие: ректорат запретил студентам проводить организованный ими самими, без контроля администрации и преподавателей семинар, посвященный критическому анализу феномена университета. На семинаре студенты планировали обратиться к известному тексту Мишеля Фуко «Политическая функция интеллектуала». Ректорат посчитал, что участники cеминара будут обсуждать планы по свержению университетского руководства. Семинар был запрещен без всякого формального повода. На кафедру новейшей истории, студенческое научное общество которой участвовало в подготовке мероприятия, пришла представительница ректората и потребовала не допустить проведение семинара и переписать всех, кто на него пришел. Разумеется, преподаватели кафедры никого переписывать не стали, но само это требование, как и все происшествие в целом, говорит о многом

21 октября 2010 года на историческом факультете СПбГУ произошло примечательное событие: ректорат запретил студентам проводить организованный ими самими, без контроля администрации и преподавателей семинар, посвященный критическому анализу феномена университета. На семинаре студенты планировали обратиться к известному тексту Мишеля Фуко «Политическая функция интеллектуала». Ректорат посчитал, что участники cеминара будут обсуждать планы по свержению университетского руководства. Семинар был запрещен без всякого формального повода. На кафедру новейшей истории, студенческое научное общество которой участвовало в подготовке мероприятия, пришла представительница ректората и потребовала не допустить проведение семинара и переписать всех, кто на него пришел. Разумеется, преподаватели кафедры никого переписывать не стали, но само это требование, как и все происшествие в целом, говорит о многом

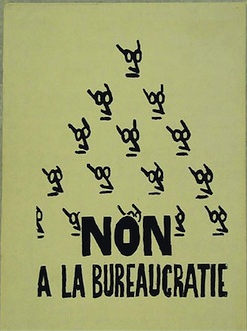

Первый вывод, который можно сделать из этой истории, заключается в следующем. Администрация СПбГУ шокирована протестом, который разворачивается в университете. Начавшись с борьбы за снижение цен в студенческих столовых, он выходит уже за пределы бытовых вопросов и ставит перед собой задачи, связанные с демократизацией университета. Поэтому ректорат намерен подавлять любые проявления самоорганизации и свободной низовой инициативы. Бюрократия до сих пор считает университет своей собственностью.В связи с этим интересен комментарий заместителя начальника управления по связям с общественностью СПбГУ Константина Шолмова на сайте преподавателя психфака Владимира Волохонского «Новости СПбГУ» под новостью о запрете семинара. Пиарщик пишет: «Механика создания таких, с позволения сказать, «новостей» очень проста. Посылаю я своим друзьям приглашение: "Пацаны, завтра пьем пиво, сбор на квартире у Владимира Волохонского!" Потом выходит Владимир Львович в домашних тапочках и спускает нас с лестницы, а мы пишем релиз: "Ааа! Студенческое самоуправление подавляют! Администрация трясется от страха! Акции солидарности пройдут в Мельбурне и Верхней Пышме"». Представитель бюрократии не видит разницы между частной квартирой и университетом. Он полагает, что университет – частная собственность администрации, поэтому она может «спускать с лестницы» студентов этого университета, если они вдруг захотят провести научный семинар, не контролируемый ректоратом. Пиарщик не понимает, что университет должен быть достоянием всего общества и в том числе его студентов, а не только кучки бюрократов. Авторитарное мышление университетского начальства не допускает мысли о том, что студенты имеют право заниматься самообразованием. А самообразование в СПбГУ приобретает особую ценность в связи с крайне низкой квалификацией большинства преподавателей.

Второй вывод. В университетах (не только в СПбГУ, но и в МГУ) сложилась ситуация, при которой администрация предоставляет все условия для проведения таких откровенно антинаучных мероприятий, как заседания «Консервативного клуба» Дугина или клерикальные конференции «Религия в современной системе международных отношений». Таким образом, бюрократия явно становится на сторону совершенно определенной идеологии: самого мракобесного консерватизма, граничащего с фашизмом. Попытки же производства критического знания подавляются административными мерами. Упрощая, можно сказать, что российское университетское пространство разделяется на два лагеря: сторонников авторитаризма, консерваторов, поддерживаемых администрацией, и сторонников демократизации университета, критически мыслящих студентов и преподавателей. При этом, разумеется, большинство «универсантов» аполитичны и всячески открещиваются от обоих лагерей. Но в конце концов они обречены на присоединение к одному из них, на определение своей позиции, которая неизбежно будет политической. Процесс поляризации только начинается, но его темпы могут оказаться значительно более быстрыми, чем это кажется. Самоопределение условного «болота» может произойти уже скоро.

Сила, разрушающая сложившуюся университетскую систему, приходит с периферии университетского пространства. Как отмечал Ален Бадью, лучше всего приспособлены образовательной системой для рабства различные этаблированные профессора, те, кто находится в центре этой системы, кто полностью включен в нее. Он также подчеркивал, что в наше время знание производится за пределами университета (или на его границе), и приводил в пример семинары Лакана и Альтюссера. «Университетские институты пошли по удобной, проторенной дороге и стали ничтожно послушными своим хозяевам». Университет – арена классовой борьбы, как и завод. Подтверждение этого тезиса можно найти в истории различных ВУЗов. Высшая нормальная школа после окончания второй мировой войны стала полем боя между левыми и правыми идеологиями. Преподаватели и студенты, находившиеся в те годы в ВНШ, говорят в своих воспоминаниях об «идеологическом терроре», развернутом коммунистами. Можно предположить, что этот красный идеологический террор во французских ВУЗах в 40-60-е годы подготовил почву для студенческой революции 1968 года. Консерваторы отвечали с помощью административных мер, лишая, например, в 1970 году дипломы по философии, выданные Венсеннским университетом, национального статуса на том основании, что образование в Венсенне носило «марксистско-ленинский характер».

В заключение сделаем два вывода, обратившись также к опыту культурной революции в Китае.

Первое. Идеологическая борьба в университете имеет большое значение для классовой борьбы в целом. Китайская культурная революция показала важность радикальной критики буржуазной идеологии, сохранившейся в университете. Борьба против реакционного мировоззрения в ВУЗах является важной составляющей общей борьбы против капитализма. Масштабное идеологическое наступление против правых в университете – это необходимое условие для возникновения студенческого движения. Нужно проводить как можно больше лекций, семинаров, перформансов, неподконтрольных администрации и профессорам, организованных самими студентами для распространения левой идеологии. Если бюрократия запрещает наши мероприятия, то мы должны активно протестовать против их, консервативных, мероприятий. Студенты имеют право на протест против своих реакционных преподавателей. И этот протест не может быть ограничен ничем: ни уважением к профессорской мантии, ни выдуманной ретроградами университетской этикой.

Второе. Так как центр университетской системы гнил и реакционен, все прогрессивные силы сосредоточены на границах этой системы. Нахождение на границе университетского пространства должно позволить критически мыслящим студентам и преподавателям объединиться с другими антикапиталистическими силами общества, в первую очередь – с рабочими профсоюзами. Во времена культурной революции в Китае ВУЗы становились центрами низовой солидарности. В Пекинский университет со всей страны стекались рабочие и крестьяне, которые обсуждали и координировали свои действия с революционными студентами и преподавателями. Преподаватели и студенты должны перенимать опыт рабочих активистов. Профсоюзные деятели, борющиеся на заводах и фабриках, оказали бы неоценимую услугу университетской интеллигенции, если бы передали ей свой опыт мобилизации и солидарности. Формы взаимодействия преподавателей, студентов и рабочих могут быть самыми разными: от проведения семинаров в стенах ВУЗов до организации совместных акций и кампаний. Без поддержки со стороны рабочих профсоюзов студенческое движение обречено. Если смычка студентов, преподавателей и рабочих, предпосылки для которой постепенно возникают, действительно произойдет, это будет значительным событием для социальной борьбы в России.