«Подлинные истории женщин, мужчин и богов» для «Театра.doc» — не первые метаморфозы древнегреческих трагедий: были уже и элегии Овидия в «Простить измену» Елены Греминой, и платоновский «Пир» Всеволода Лисовского. Что поделать, если искусство Древней Греции так гладко ложится на главный талант доковцев — документальную актуализацию. Это их качество пригождается везде: от драматургических находок в оригинальных текстах до обработки сценического пространства.

В новом доме «Дока» не приходится говорить о прошлых достоинствах: ни о вместительном зале исторического особняка, который служил помещением театра не так уж долго, ни об успевшем стать привычно-уютным с 2002 года здании в Трехпрудном; тут нет даже символического окна-задника, присутствовавшего в первых двух и напоминающего, что документальный театр внутри — отражение, а жизнь, вообще-то, снаружи.

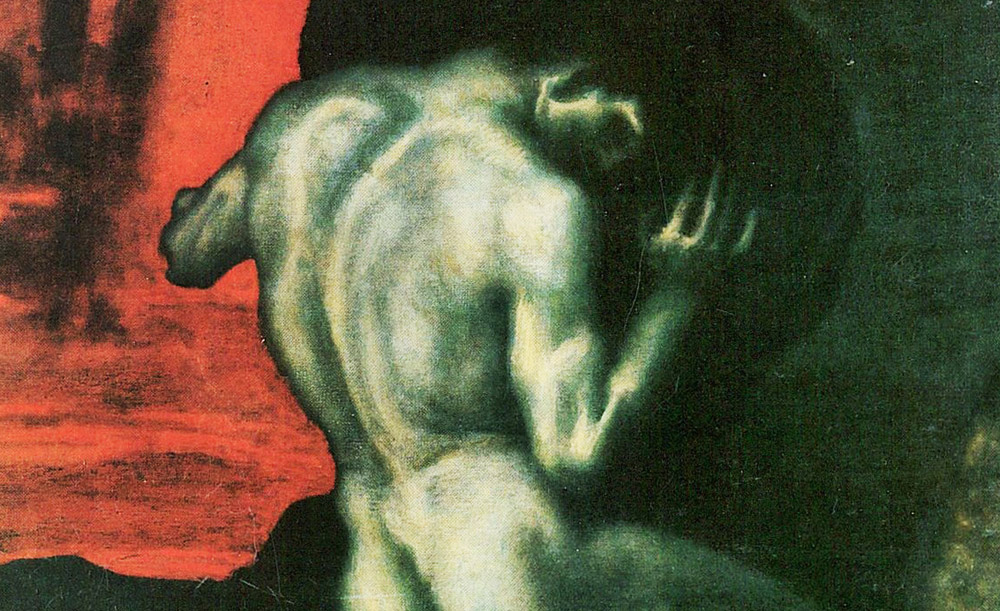

Здесь, в Малом Казенном переулке, есть низкие потолки, не особо вместительный зал с недоделанными рядами стульев, гримерка, отделенная от общего помещения тремя ступеньками, и необжитый еще подвальчик. Однако драматург, режиссер и руководитель Елена Гремина, которой уже доводилось делать пространство главным героем в «Безумном путешествии за святыми дарами», когда доковцы только переехали в особняк на Спартаковской, настаивает на общем строительном процессе, поэтому сцена — продолжение той же разрухи: пакеты на стенах, потому что потолок явно собрались красить, и сейчас закапает краска, покосившаяся деревянная лестница, потому что весь хлам от переезда нужно убрать на чердак, чтобы не мешал, дешевый пластиковый стол с алюминиевыми ножками, на который в пору банки с краской ставить. Вместо этого на него закатывает Камень Сизиф, и Зевс сажает Медею, Арахна прядет вокруг него свою красную нитку судьбы, а Ксантиппа использует как трибуну для монолога — ничего здесь не мешает процессу. Помещение на стадии стройки — актеры в поиске, и пространство вдохновенно подсказывает, какую стену красить.

Чувствуется в этой мнимой разрухе традиционная для «Дока» боеготовность: «Мы сейчас начнем», — и начинается.

«Подлинные истории женщин, мужчин и богов» базируются на трех хорошо известных мифах: миф о Сизифе, миф о Ясоне и Медее и миф об Арахне. При всех прочих равных переосмысление, которым занимается Елена Гремина в этой постановке, грозило бы вылиться в спектакль сугубо постмодернистский: «Сейчас я расскажу вам, как все было на самом деле», — приветствует Сизиф. Ну чем не заявка?

Медею, которая вопреки повальной моде на богов, безапелляционно отказывает светлому Зевсу в любви, несправедливо обвиняют в убийстве собственных детей, хотя она не помышляла — это боги решили непременно ей насолить, а после и трагедию Еврипиду заказали, чтобы не было у нее права рассказать, «как все было на самом деле», потому что искусство, видимо, идеальная маскировка.

Однако после про Арахну, которая с легкой руки богини Афины за свой блестящий талант целую вечность вынуждена пребывать в форме паука и прясть свою паутину, рассказывает бывшая заключенная Марина Клещева, и история невольно делается ее собственной, наполняется воспоминаниями о «ШИЗО», сплетается с полотном греческой ткачихи; параллели высвечиваются в этом монологе гармонично, потому что ни сам рассказ, ни действующее лицо (не персонаж — актриса) не пытаются ничего скрывать.

Тут-то и ловишь себя на мысли, что не собираются здесь так просто бросать жанр документального театра. Особенно когда на стол-трибуну вдруг взбирается жена то ли существовавшего, то ли такого же выдуманного Сократа. Ксантиппа произносит речь, которая могла бы подойти и жене декабриста, и спутнице французского революционера, и супруге современных оппозиционеров — не так важно, к какой именно эпохе она принадлежит. Не зря же у нее единственной из всех целых два адресата в монологе: Сократ и «вы» — люди. «Было ли у вас?» — спрашивает она не из праздного любопытства, а потому, что у нее-то точно было все на свете.

Но яростнее всего истории эти в сборник объединяет не попытка доказать их подлинность, а общая философия. Несмотря на то, что герои явно из разных миров, — Сизиф, как и раньше у Камю, ярый экзистенциалист, Медея с ее противостоянием общественным веяниям самая непредвзятая нон-конформистка, в неизбежности судьбы Арахны угадывается фатализм — постановка Греминой соединяет их в один общий мир актуального реализма, жанр опосредованной документалистики.

Однако одна из самых запоминающихся мыслей приходит, когда в различные, но коллективные в общем-то философии вмешивается человеческий эгоизм. А в «Подлинных историях…» он оживает в самых причудливых формах. По большому счету, даже когда на сцене образуется диалог, — в разговоре ли Сизифа с Камнем, в общении ли Медеи с Зевсом — герои все равно в монологе, «слушают шум волн». Кто-то, конечно, по причине крайней эгоцентричности, но большинство все же просто под влиянием момента: они там все про чувства, целиком и полностью про себя потому лишь, что это их своеобразная исповедь. И один только философ, написавший стихи на смерть Сократа, радующийся любой возможности пофилософствовать, практически лишен этого «я» — вместо монолога он ведет полноценный диалог. Только вместо того, чтобы порадоваться, понимаешь: ему нет дела до «я» и исповедования чего-либо, ведь нет у него грехов, страстных желаний тоже нет, он бессмысленен — он эпикуреец, купивший только что раба, чтобы не отставать от моды, и его философия — беспечное наплевательство и крайний цинизм. И вот именно из-за него весь патриотизм Медеи, которая так любит родную Колхиду, попытки преданной Ксантиппы заставить мужа примириться с действительностью, трагичный опыт воспоминаний Арахны, даже высокомерные, но от того не менее упорные поучения Сизифа Камню, — из-за философа-недоучки вся эта коллективная философия летит в тартарары, общие усилия сводятся на нет, война с божественной карой делается одновременно и слишком жестокой, и крайне бессмысленной.

В силу присущего доковцам таланта актуализации и сама постановка в отдельности, и гордая война с богами вообще, конечно, рискуют стать гимном, общим местом, потому что все, сочувствующие и злобствующие, захотят разглядеть в этом борьбу за независимость, документальное отражение злоключений.

И, хотя философ и заказавшие Еврипиду трагедию боги явно нивелируют ценность искусства как самостоятельной единицы, хочется все же верить, что временами оно пересиливает контекст. Ну нет же здесь популярного мифа о потерявшей дом Персефоне, например, или о скитающейся по земле без приюта Деметре — материала-то предостаточно. Впрочем, Медея все же страдает от своей неприкаянности в Коринфе. Но «Доку» не грозит: как показывают «Подлинные истории женщин, мужчин и богов», они уже освоились, и еще не раз расскажут нам, «как все было на самом деле».