Глобальное потепление в нарушенной биосфере: рост экстремальности климата вместо смягчения

– Когда-нибудь, сынок, всё это будет твоим… На костюме: нефтяной магнат. На карте: “лесные пожары”, “греющиеся океаны”, “засухи”, “разрушительные шторма”, “массовое вымирание”. Из подборки карикатур в Politico.com, via ТГ vinnie sanders. Правда, не меньше вина за последствия, скажем, бразильских «королей» говядины, сои и пр., других выгодополучателей интенсификации с/х производства в третьем мире, и много кого ещё, скажем участников «расползания» городской застройки и уплотнения дорожной сети.

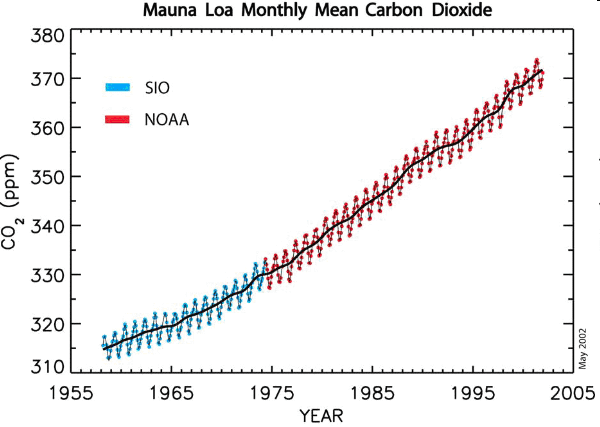

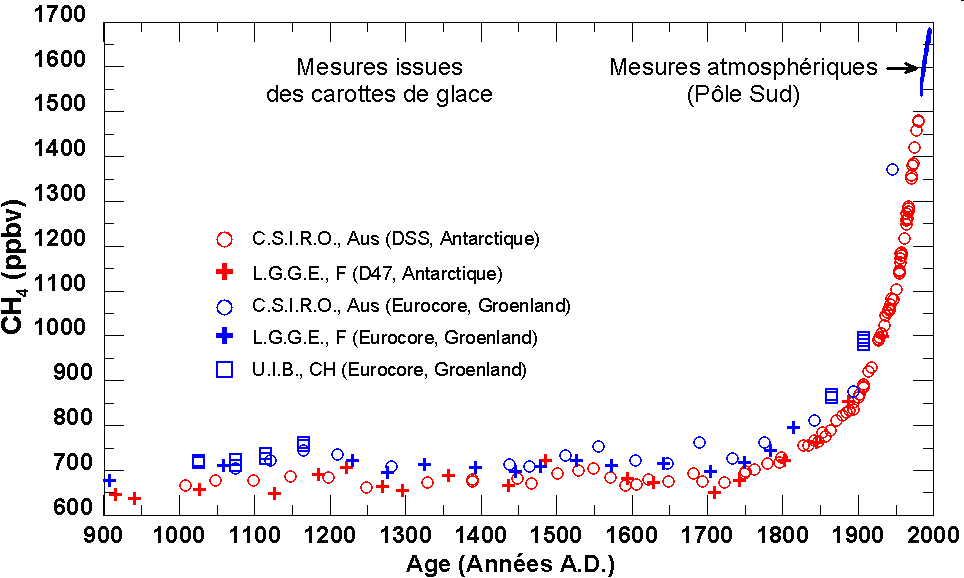

После того как в 2015 г. было надёжно показано, что глобальное потепление есть, и причина его — деятельность человека, отрицатели того и другого сменили пластинку, стали рассказывать, что «от потепления будет только лучше». Во-первых, подъём содержания СО2 и СН4, идущий неукротимо (рис.1), стимулирует развитие растительности, рост продуктивности природных сообществ, экспансию лесов, «зарастание пустынь»; во-вторых, рост испарения в разогревающемся приземном слое сделает климат благоприятнее, мягче и «усреднённей», с меньшим количеством погодных экстремумов в единицу времени. В общем, и на Марсе будут яблони цвести, только поверьте нам! и не обременяйте бизнес экологическими ограничениями и компенсациями, чтобы он остался as usual.

а.

б.

в.

Рисунок 1. Рост содержания СО2 (а, частей на миллион, данные обсерватории Мауна-Лоа, так называемая кривая Киллинга) и СН4 в атмосфере (б, частей на миллиард, по содержанию в пузырьках воздуха из ледяных кернов, пробуренных в ледниках Гренландии (синие значки) и Антарктики (красные), синяя линия — по содержанию в атмосфере на Северном полюсе; в, данные Мауна-Лоа с 1990 г.): сезонные зубцы вокруг тренда созданы активностью биоты в весенне-летний период.

Первая гипотеза «глобального позеленения» (англ. global greening) впервые высказывалась в 2000-х и сильно набрала популярность в последние годы. Известно, что в настоящей качественной дезинформации должно быть около 60% правды, если для публики, или 95%, если для специалистов. «Позеленение» ближе ко второй цифре, в ней есть рациональное зерно, важное и интересное нам, биологам: это гипотеза «противодействия изменению», отражающая способность биосферы регулировать «возмущение» в виде экстремального роста выбросов CO2 и СН4, как то было в доагрикультурный период (Фридман, Ерёмкин, 2015, 2022).

Но, взятая вне контекста реальных биомов планеты, более чем на трети исходной площади уже ликвидированных либо сильно нарушенных человеком, эта верная мысль делается ошибкой или дезинформацией — в зависимости от упорства, с которым на ней настаивают вопреки не ложащимся в данное объяснение фактам, причём многим, разнотипным, системно организованным. Поэтому в прошлом сравнимое содержание парниковых газов вело к положительным следствиям (Сахара по большей части была саванной, там текли реки и пр.). Сегодня это уже невозможно: рост концентраций CO2 и СН4 в геометрической прогрессии[1] — отнюдь не отдельный природный процесс, но интегральная часть антропогенного разрушения природных биомов и его следствие. Как именно это происходит, что не так с «глобальным озеленением», подробнее разберём в следующей статье[2], в этой анализируем, что не так с чаемым смягчением климата?

Если коротко, то эти надежды — типичный пример «ошибок от логики»: нарушение известного правила доказательности суждений, что нельзя объяснять непонятное неизвестным: объясняющее должно прямо следовать из эмпирических данных, без пока что гипотетических предположений-посредников. Цепочка суждения «глобальное потепление усиливает испарение, причём повсеместно → мол, большая влажность воздуха, действуя планетарно, повсюду смягчит экстремальные варианты климата, как бы усреднит их: в аридных зонах станет больше дождей, полноводней водоёмы и водотоки, влажней почва, в районах обилия осадков, опасности наводнений — наоборот → для всех территорий планеты симметрично снизятся риски противоположных друг другу стихийных бедствий и, шире, погодных явлений, вроде засух/пожаров и наводнений, оттепелей/гололёда и снежных заносов, ураганных ветров и штилей и пр.» формально логична, но нереализуема в природе. Почему?

Влага в воздухе, в почве, вода на земле отнюдь не «размазаны» равномерно по всей планете, но структурированы: “собраны” в воздушные массы, водоемы и водотоки, или ветром перевеваемые снежные залежи, если речь о зиме. Каждая “питается” со своего водосбора и подпитывается за счёт своей положительной обратной связи, конкурируя с другими такими же за источники питания (т. е. при ограниченности последних наполнение водоёмов и водотоков одной территории иссушает соседние, и наоборот).

Учитывая взаимозаменяемость пространства и времени в процессах, управляемых контурами обратных связей (положительных и отрицательных), ожидаемая контрастность последствий глобального потепления, фиксируемых на соседних территориях — например, рост водности рек и влажности почвы vs их обмеления, иссушения территорий — предсказуемо увеличит волатильность погодно-климатических событий и стихийных бедствий, причём в обоих таких местностях сразу. Что мы и видим в действительности.

Общий рост экстремальности климата и переменчивости погоды

С конца 1980 гг. выявляется, что климат везде на планете меняется в сторону всё большей экстремальности случающихся погодных событий, всё переменчивей во времени и контрастней в пространстве. Как и предполагалось в рабочей гипотезе, изменения, вызванные потеплением, клочны: какой из откликов ни возьми, в зависимости от местных обстоятельств на одних территориях идут в одну сторону, на других в противоположную, увеличивая общую мозаичность. Совокупный результат складывается как равнодействующая тех и других, т. е. локальный фактор (биоценозы, местный климат и нарушения) важней общепланетарной динамики, созданной парниковым эффектом.

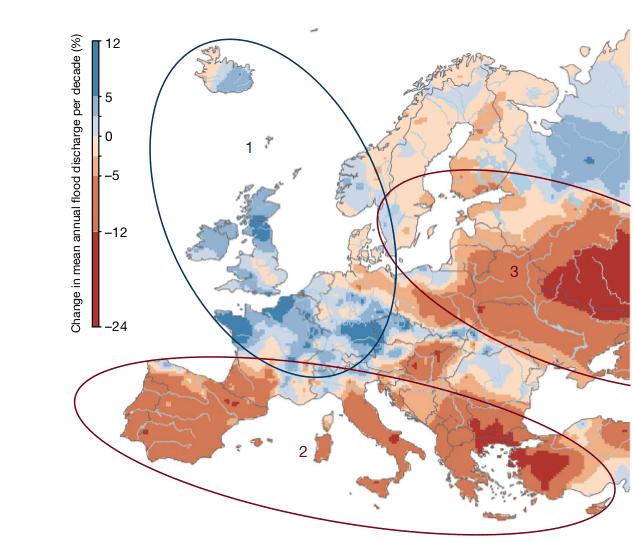

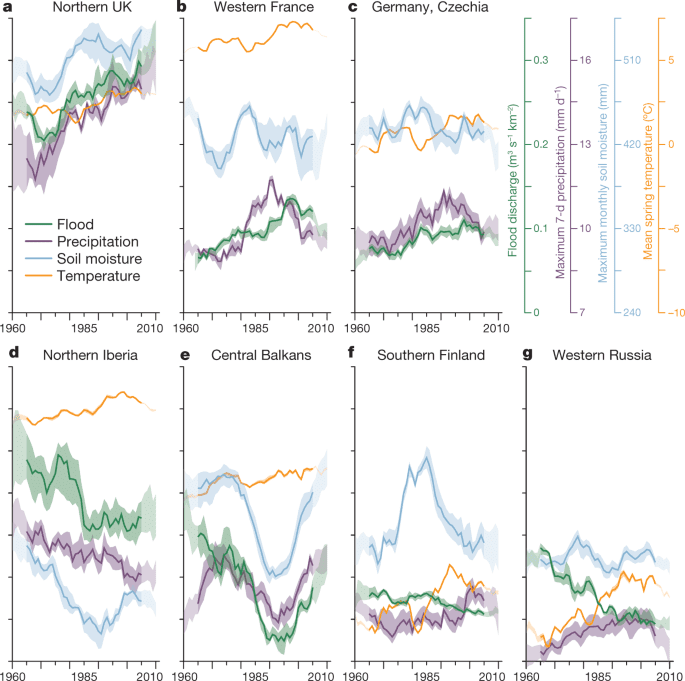

Скажем, региональные различия в трендах изменения максимальных расходов воды в Европе за 1960 — 2010 годы, делят её на две области с полярной динамикой — гумидного и аридного потепления. В первой (грубо, Северо-Западная Европа: с годами выпадает больше осадков, растёт влажность почвы), во второй (юг и юго-восток Европы) наоборот, с годами меньше осадков и выше испарение. Третья (Восточная Европа) промежуточна: с годами там сокращается снегозапас и раньше стаивает снежный покров, т. е. гумидное потепление там преходяще, и постепенно сменяется на аридное (рис.2).

а.

b.

Рисунок 2. а. Тренд изменений паводковых расходов воды в реках, %/декаду, оттенки синего — рост, красного — уменьшение. b. Долговременная динамика влажности климата в разных районах Европы, определяющая, в том числе паводок. Обозначения. Синие линии — водность рек, фиолетовые — осадки, голубые — влажность почвы, оранжевые — температура. Синим отмечено увеличение максимальных расходов воды, красным — уменьшение расходов (в процентах за десятилетие). Регионы слева направо и сверху вниз: север Великобритании; западная Франция; Германия, Чехия; север Испании; центральные Балканы; юг Финляндии; запад Европейской России. Источник: Blöschl et al., 2019.

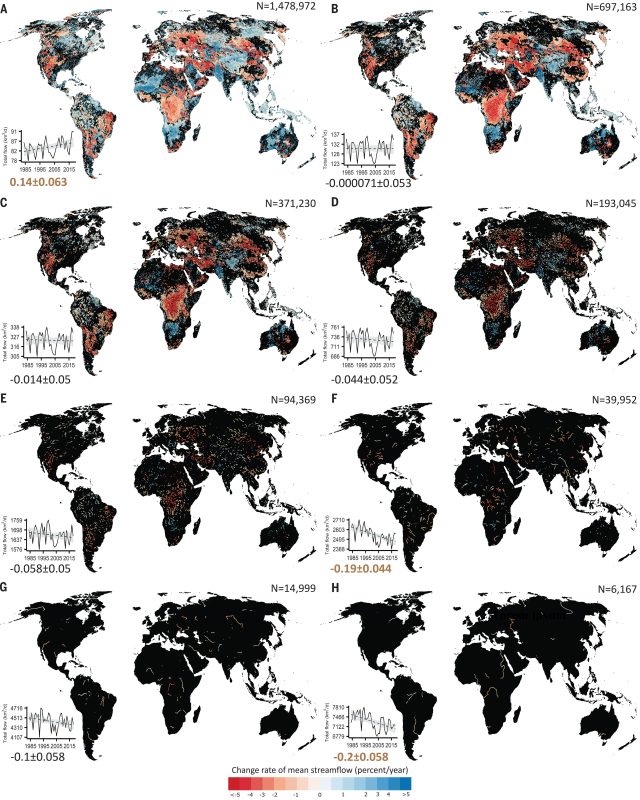

Это верно и для всей планеты. В последние 35 лет (1984-2018 гг.) росла контрастность изменений водности всех рек (n~2,9 млн). В 44,2% крупнейших рек[3] общий расход воды (км3/день) и её сброс (м3/с) в нижнем течении упали, в 11,2% — наоборот, выросли; сходно рос и размах межгодовых колебаний общего стока всех рек планеты (данные по 6167 их участкам в нижнем течении). В около 1,5 млн малых рек (включая участки крупных рек в верхнем течении), наоборот, сброс чаще возрастал на 1-5% в год (17%), однако в 9,9% случаев, каждый из которых — участок реки с ростом или сокращением водности, он снизился. Однако риск крупных наводнений здесь вырос на 42% (Feng, Gleason, 2024).

В общем, тенденция роста водности рек меняется её уменьшением при движении от истока к устью (рис.3). Однако частота крупных наводнений или, наоборот, обмеления, т. е., межгодовая изменчивость водности или сброса также растёт, часто быстрее средней. Всё это критически важно для способности реки переносить взвешенный материал, а значит, влияет на скорость «прирастания» островов в дельтах, где он откладывается, на риск обмеления в годы низкой водности и пр. Взаимодействуя с общим подъёмом уровня моря (также один из откликов потепления), сложная мозаика отложений речных наносов в дельтах, когда одни острова уменьшаются, другие растут, задаёт столь же сложное кружево «пятен» разной степени засоления, ведущего к гибели и лесов, и посевов.

Рисунок 3. Долговременные изменения водности (оттенки красного и синего — скорость изменений, % в год) рек, от малых (SO=1, A) к крупнейшим (SO=8, H). Показаны только значимые (Р<0,05) изменения. Вставки — изменения общепланетарного стока рек разного уровня (чёрная иния — временной ряд, зелёный пунктир с серой заливкой — подобранный тренд с 95% доверительным интервалом), цифры под ними — общая скорость изменений, бурый цвет — значимые из них. Источник: Feng, Gleason, 2024.

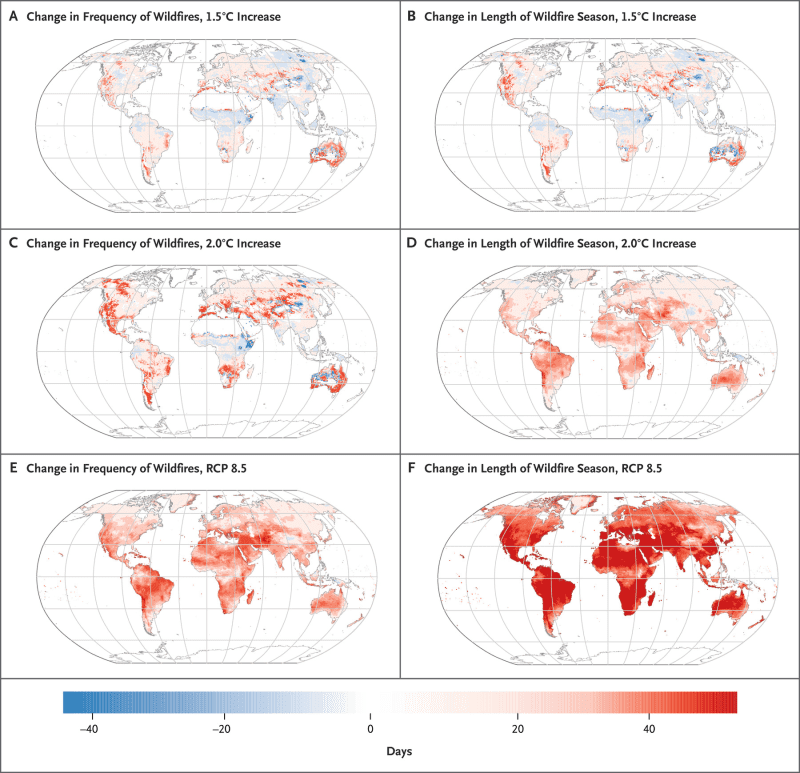

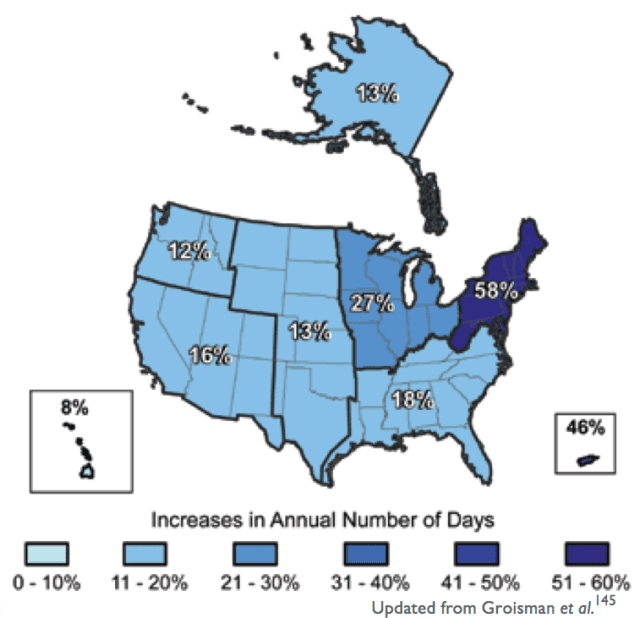

Всё большая контрастность изменений во времени здесь сочетается с ростом их «клочности» в пространстве, т. е. противоположностью трендов в соседних регионах, отсутствовавшей до того, как глобальное потепление «набрало скорость». Это значит (скажем, если взять параметр влажности, но можно любой другой отклик[4]), что засух и наводнений на всей территории региона, страны или континента стало больше, в том числе исключительно сильных. Второй важный момент: экстремальные события в рамках данных процессов (исключительно сильные засухи и мегапожары, смертоносные волны жары, либо, наоборот, ливневые дожди с наводнениями, экстремальные волны холода во второй половине зимы) появляются там, где их не было раньше. См. прогнозируемые изменения частоты пожаров / длительности пожароопасного сезона в разных районах планеты при разных сценариях глобального потепления (рис.4, левый и правый столбец, сценарии потепления на 1,50С и 20С соответственно; оттенки красного — прибавление числа дней повышенного риска пожара, синего — сокращение).

Рисунок 4. Прогнозируемые изменения пожароопасности климата при разных сценариях развития потепления. Источник: Rongbin Xu et al., 2021

В одних регионах пожаров становится больше, пожароопасный период длиннее, в соседних — наоборот, также как засух и проливных дождей, обсуждаемых выше. Но даже второй вариант не означает благоприятности следствий потепления климата для регионов, показанных синим на рис.5. Там учащаются и утяжеляются стихийные бедствия противоположного рода — если не пожары в великую сушь, то проливные дожди и наводнения.

При синхронистическом рассмотрении видим, что эти бедствия возникают чересполосно, в соседних регионах, где до потепления климат был близким; последнее увеличивает их погодную контрастность до уровня, необъяснимого ни с точки зрения классификации климатов Земли Кёппена, ни тем более с точки зрения биогеографии[5]. С другой стороны, при диахронном анализе видишь, что в одной и той же местности экстремальное наводнение всё чаще сменяют засухи и пр. Потепление делает ветры сильней, чем утяжеляет последствия ураганов и усиливает пожары, но также растёт продолжительность штилей. Эту картину происходящего назвали “погодный хлыст”[6] (англ. weather whishplash) или «гидрологический хлыст».

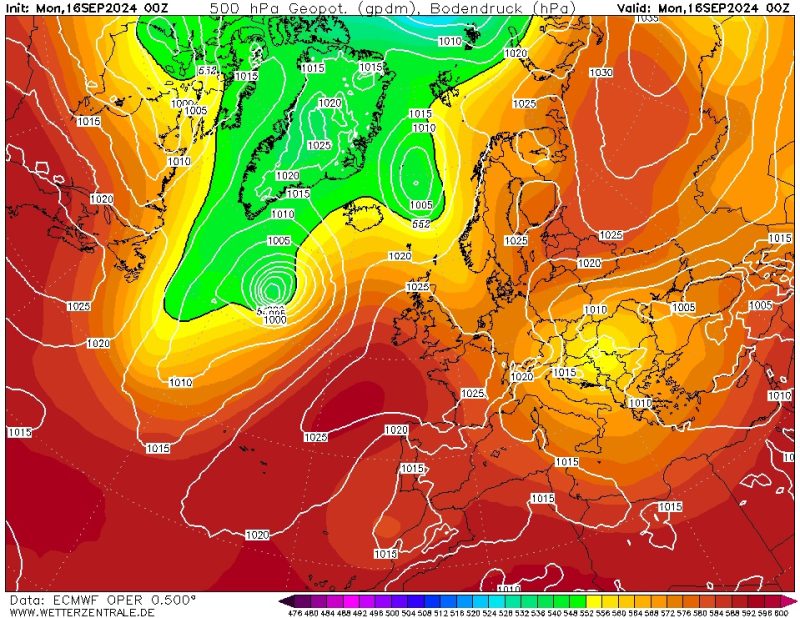

Как пишет климатолог и физик атмосферы Александр Чернокульский 16.09.2024 г.: «в новом климате становится больше осадков, но при этом отмечается сильная перемежаемость дней с дождями и без. Дело в том, что изменения климата одновременно ведут и к росту влажности атмосферы (теплый воздух содержит больше влаги) и к изменению циркуляции атмосферы (более быстрое потепление полюса ведет к ослаблению западного переноса и учащению процессов блокирования этого переноса).

Очередную иллюстрацию совместного эффекта этих двух процессов — термодинамического и динамического — в эти дни можно наблюдать в Европе: мощный блокирующий антициклон на ЕТР приводит к тому, что за первые 2 недели сентября в городах средней полосы России выпали лишь единичные капли дождя, в лесах региона наблюдается чрезвычайная степень пожарной опасности (рис.5).

В западные границы этого блокинга продолжают «упираться» атлантические циклоны, идут сильные дожди. Очередной такой шторм, который получил имя «Борис», в конце прошлой недели буквально застыл над центральной Европой, больше всего дождей выпало в районе Судет. На одной из чешских метеостанций за 4 дня выпало больше 450 мм осадков — полугодовая норма! В регионе (Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, юг Польши, запад Румынии) начались очень сильные наводнения, по последним данным погибли уже не менее 6 человек. Кроме сильных осадков на западной периферии блокирующего антициклона формируются и опасные ветровые события — сильные шквалы и смерчи.

И пока антициклон не собирается разрушаться: в ближайшую неделю конфигурация воздушных потоков в регионе изменится незначительно: на ЕТР — жара, сушь и пожарная опасность в лесах, в Европе — дожди через край и риск новых наводнений.

Поэтому в следующий раз, когда очередной скептик будет говорить «в новом климате будет больше осадков и это прекрасно» — вспоминайте, как именно выглядит это «больше осадков»».

Рисунок 5. На графиках: сегодняшняя карта высоты геопотенциальной поверхности 500 гПа (цвет) и приземное давление (белые линии), наводнение в Польше, осадки на метеостанции Есеник (Чехия), наводнение на юге Польши, класс пожарной опасности в России по данным Гидрометцентра (via).

Рисунок 6. «Плачь, когда видишь меня». «Голодный камень» на дне Рейна близ немецкого города Вормс. Самая старая надпись на нём сделана во время засухи 1857 года. Позже были добавлены ещё две даты — 1947 и 1959. Также известно, что камень показывался из воды в 2003-м и2018-и годах. Источник: 22 век.

Примечание. Сравните с рис.2 — Вормс и Рейн в целом попали в зону пусть небольшого, но роста водности рек и объёма осадков, что вовсе не исключило отдельных случаев экстремального обмеления, но скорее усилило их.

Поэтому экстремальные засухи, обмеление рек с появлением «голодных камней» (рис.6) и пр. бедствия периодически происходят и там, где климат в целом делается более влажным. И наоборот: ливневые дожди с наводнениями бывают в районах аридного потепления, они в целом приходят реже, но делаются сильней — из-за «погодного хлыста», о котором речь ниже. Общий тренд на рост влажности или сухости климата, также как жаркости или дождливости погоды, что контринтуитивно, не понижают риска экстремумов противоположного рода, но скорей увеличивают его.

Скажем, Европа — самый быстро теплеющий континент, однако весной 2021 года вспышка экстремальных заморозков там повредила посевы и нанесла сельскому хозяйству в регионе ущерб $4,6 млрд. Исследование долговременной динамики биоклиматических индексов ряда северных городов России (Мурманск, Кандалакша, Нарьян-Мар, Нарым и пр.) показало, что с развитием потепления в значительной части из них стресс человеческой физиологии, созданный волнами холода, отнюдь не снижается, но дополняется стрессом, созданным учащением волн жары, и следующей отсюда заболеваемостью и смертностью (во всех изученных городах). Риск для людей де-факто возрос, почти удвоился[7].

Понятно, что в экономическом отношении «погодный хлыст», как вообще экстремальность климата (вместе с «клочностью» в пространстве и переменчивостью во времени всех — разнотипных — откликов на глобальное потепление) это только беды с затратами, никак не выигрыши. Жара и великая сушь губят жизни, уничтожают посевы, подрывают здоровье людей, уменьшают выработку электроэнергии на ГЭС и АЭС, нуждающихся в прудах-охладителях и пр., однако сильные ливни и наводнения ведут к тому же. Скажем, Техас сперва пострадал во время волны экстремального холода в феврале 2021 г., а дальше в июне дерегулированная энергосистема Техаса снова вырубилась — но не из-за прихода холодов, явления редкого и исключительного, а из-за обычной местной жары. В обоих случаях негативные последствия резко усиливались максимумом свободы капитализма в штате сравнительно с прочей территорией США[8].

Ещё важней, что экстремумы (и следующий из них ущерб экономике, людям и природным сообществам) появляются там, где раньше их вообще не было вовсе, или они были редкостью. Скажем, процесс опустынивания запускается в некогда влажных регионах и умеренных широтах планеты, Grünzweig et al. (2022) это исследовали в первую очередь на примере Европы и Ближнего Востока, но не только:

«Чем больше “волн тепла” испытывает регион, тем быстрей происходит деградация почвы и в результате — здравствуй пустыня. [Вот] критически важные параметры, при которых начинается этот процесс: снижение влажности до 25-35% [и] устойчивая температура внутри почвы в районе 25-500С. После этого появляются 12 признаков процессов опустынивания. Тут надо подчеркнуть, что исследователи (основная масса была из Израиля) не считают, что они могут четко выделить — какой отвечает за долгосрочное опустынивание, а какой за кратковременную засуху. Но на двух останавливаются особо.

1) Перераспределение влаги. Вода в почве пассивно перемещается из влажных слоев в сухие через корни растений, пересекая влажные и сухие участки.

2) Разложение подстилки. Во влажных экосистемах микробы разлагают мертвое вещество, в засушливых регионах это делает солнечное излучение.

Опасность представляет уменьшение уровня влажности; важно, что европейская засуха 2018 г., кратковременно сделавшая пустыню из Дании пустыню, толкнула исследователей к анализу риска опустынивания также в умеренных широтах» (via).

Например, засухи всё сильней ослабляют деревья в обычно достаточно влажных лесах умеренного пояса, которые сохнут всё больше; они же сейчас регулярно вредят с/х там, где раньше подобное было редкостью, скажем в последние 15 лет на Кубе. В общем случае, какой регион ни возьми, сильные засухи приходят чаще, длятся дольше и наносят всё больший ущерб природной растительности или посевам (Wiliams et al., 2013; Sun et al., 2019). Потепление же мешает лесам восстановиться после сильных пожаров (также появившихся там, где их раньше не было) в основном именно вследствие роста общей экстремальности климата и утяжеления каждого из экстремумов[9].

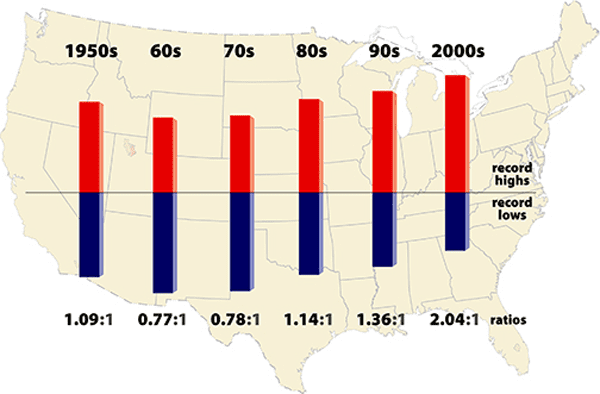

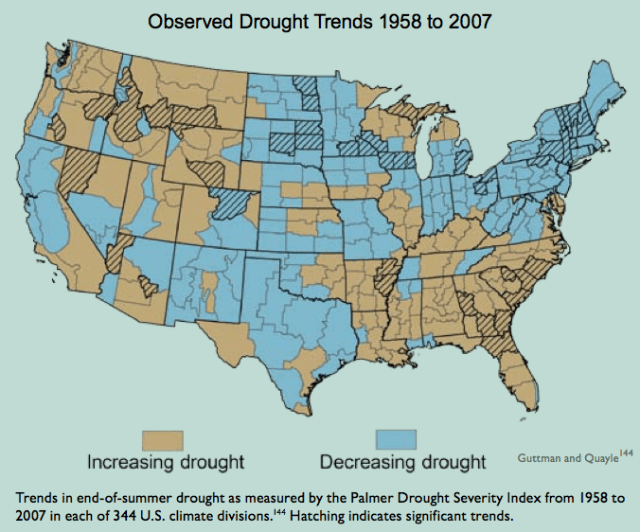

Рис.7 показывает эту тенденцию для территории США 2010-х гг.; сейчас она сделалась лишь сильнее и ярче. «Если речь идёт о температуре, как мировой, так и в США, то кривая уже сместилась: жара приходит намного чаще, чем морозы, и эта тенденция наблюдается несколько десятилетий. В середине прошлого века в США регистрировалось примерно одинаковое количество тёплых и холодных экстремумов, в 2000-х рекордная жара случалась вдвое чаще рекордных холодов, в 2011-м это соотношение составило 3:1, а в 2012 году — 10:1, то есть тенденция не ослабевает.

[Осадков] в США стало в целом больше, но в основном увеличение произошло на северо-востоке и Среднем Западе, причём в виде сильных ливней. Первый процент самых сильных дождей охватывает практически всю территорию страны, но на северо-востоке количество осадков выросло на 74% с 1950-х годов. На Среднем Западе — на 45%.Это значит, что экстремум, случавшийся раньше раз в два десятилетия, теперь наблюдается каждые тринадцать лет. Между тем на западе и юго-западе участились засухи. Насколько сильно — сказать трудно, потому что для измерения степени засухи используются неунифицированные методики. Чрезвычайные метеорологические события тоже стали происходить чаще, но тут надо быть осторожным, ибо у торнадо и бурь очень сложные отношения с климатом, которые мы ещё не до конца понимаем.

…[вот] несколько недавних событий, которые совершенно точно связаны с изменением климата. Среди них — техасская засуха, которая в результате перемен стала в 2–20 раз более вероятной. … в конце лета 2010 года через Техас прошло несколько тропических штормов, которые увлажнили многие районы штата сильнее обычного. Последний из них обрушился 27 сентября, а спустя три месяца в восточной части Техаса наступил засушливый период. Затем там была зарегистрирована самая ветреная весна в истории, и к июню 2011 года весь весенний цвет окончательно засох. Не было ни облаков, способных отразить солнечный свет, ни воды, удаляющей жар посредством испарения. Штат в буквальном смысле запёкся. Средняя температура подскочила на 1,5 °C.

В некоторых областях температура на протяжении 100 с лишним дней доходила до 37,78 °C (100 °F), что вызвало пожары. На своём пике эта аномалия охватила площадь, соответствующую размерам Коннектикута, Род-Айленда и Нью-Йорк-Сити. Сумма ущерба для сельского хозяйства оценивается в $7,6 млрд[10]».

а.

б.

в.

Рисунок 7. Рост экстремальности (по амплитуде) и переменчивости (во времени) климата на территории США в 1958-2007 гг. а. Соотношение тёплых и холодных экстремумов в недавней метеорологической истории США. б. Число дней с ливневыми дождями за тот же период выросло, но лишь в некоторых частях США (оттенки синего). в. Долговременная динамика позднелетних засух (по палмеровскому индексу их суровости) . также противоположно меняется в разных регионах, в одних возрастает (Запад и Юг), в других уменьшается. Источник. «Ars Technica».

2020е годы — эпоха климатических экстремумов

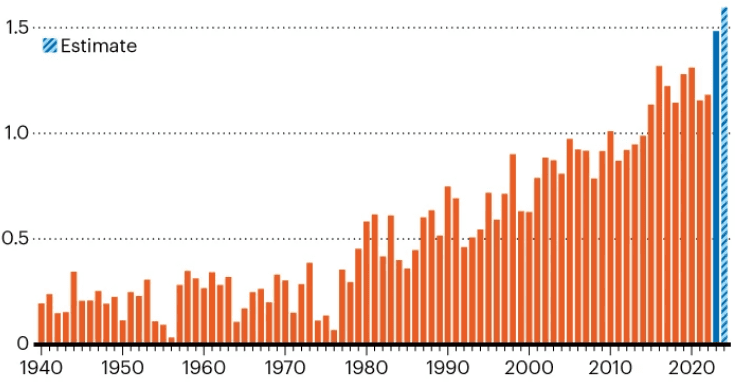

В 2020е гг. эта динамика только усилилась, как в США, так и по всему миру. В 2022 г., выяснилось, что волны жары, наблюдаемые в разных регионах планеты, каждый год экстремальней, они захватывают большую площадь, и появляются в большем числе мест одновременно, чем в худшем из возможных климатических прогнозов. Т. е. реальность обнаруживает недостаток нашего знания, причём в самую неприятную сторону, когда неизвестная/неучтённая часть связана с ухудшением ситуации, а не с возвращением к норме. В связи с чем сейчас активно исследуют струйные течения, их «застревание» в атмосфере и прочие неучтённые шестерёнки с трансмиссиями климатической машины; одновременно оказывается, что глобальная температура тоже растёт быстрее предполагаемого (рис.8).

Рисунок 8. Последние 2 года глобальная температура была выше прогнозируемой имеющимися моделями развития потепления. Обсуждается, насколько это следствие обычной колеблемости климата или же признак ускорения процесса. Обозначения. Абсцисса — годы, ордината — превышение над доиндустриальным уровнем, рассчитанным как средняя температура за 1850-1900 гг. Источник: Tollefson, 2025.

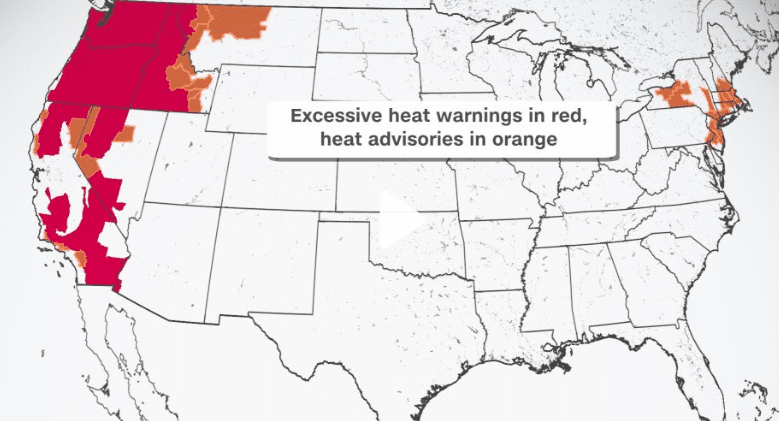

Экстремальная жара и пожары, с одной стороны, возникли на Тихоокеанском Северо-Западе, например, в Орегоне, с другой — на северо-востоке США и в Канаде. Волны жары были настолько сильны, что не выдержала инфраструктура (рис.9). “В Портланде отключили трамваи, поскольку кабели начали плавиться, в Сиэтле пошли волнами дороги, по ним стало небезопасно ездить. В Ванкувере ожидают наводнений из-за резкого таяния ледников в горах. Ну и начались отключения электрических сетей, не рассчитанных на кондиционеры — в Сиэтле они вообще есть только у 44% населения” (mic.com, 29.06.2021).

а.

б.

Рисунок 7. а. Волна жары июня 2021 г. на противоположных концах североамериканского континента, красный — предупреждение об опасности экстремальной жары (уровень стихийного бедствия), оранжевый — рекомендации, как вести себя на жаре (уровень плохой погоды). б. Жара плавит пластик в Орегоне, 2021 г. Источник CNN.

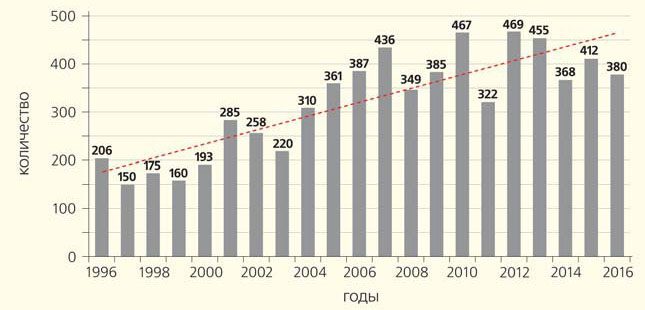

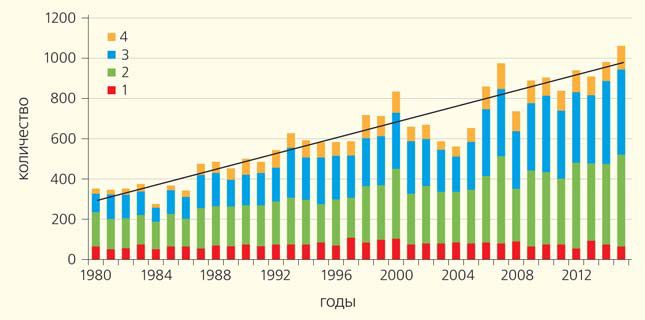

Сегодня подобные риски лишь увеличились, причём повсеместно, притом что каждая из погодных проблем на соседних территориях изменяется в противоположную сторону. Всё это утяжеляет климатические проблемы: больше гибнет людей и скота, рушится инфраструктуры, в ряде районов это не только убытки, но и гуманитарные кризисы, от которого люди бегут. Возникает необходимость обновлять или укреплять инфраструктуру: дамбы, мосты, очистные сооружения, аэропорты, жилые здания и пр., спроектированные выдерживать сверхсильные наводнения раз в 100 лет, уже не годятся, ибо такие события происходят всё чаще, а ущерба от них всё больше (рис.10).

а.

б.

Рисунок 10. Растущий ущерб от стихийных бедствий (большинство из них созданы потеплением или им потенцированы) в России (а) и мире (б). Обозначения. а. Количество нанесших ущерб опасных гидрометеорологических явлений на территории Российской Федерации за 1996–2016 гг. Пунктиром показан линейный тренд. Источник Природа №7. 2017 г., ещё до экстремальных пожаров, засух и наводнений дальнейших лет. б. Количество нанесших ущерб стихийных бедствий в мире за период 1980–2015 гг. по данным Института страховой информации. Бедствия: 1 — географические (землетрясения, цунами, вулканическая активность), 2 — метеорологические (шторма, тайфуны, ураганы), 3 — гидрологические (наводнения, паводки), 4 — климатические (экстремальные температуры, засухи, пожары). Прямой показан линейный тренд. Источник Природа, op.cit.

20% убытков от погодных экстремумов в США приходится именно на засухи и наводнения. В Сомали в 2023 г. прошла самая сильная засуха в истории с масштабной гибелью скота и массовым голодом. Венесуэла в апреле 2016 г. вынуждена была отключить электричество по всей стране из-за засухи, вызвавшей обмеление водохранилища за плотиной Гури, и т. д. Понятно, все виды последствий будут особенно тяжелы для бедных стран, чересчур обезлесенных территорий и слишком эксплуатируемых экосистем, вроде бразильских серраду или каатинга.

Ещё хуже, что наблюдаемое «лоскутное одеяло» территорий с различными, противоположно меняющимися — но равно утяжеляющимся по последствиям — факторами риска оказывается всё более мелкомасштабным и клочным, затрудняя контроль ситуации и преодоление последствий. Во-первых, одна и та же причина требует противоположных действий по управлению риском и уменьшению ущерба в соседних регионах, где раньше стихийные бедствия и экологические риски были сходными, как и привычные практики по преодолению последствий — а теперь её нужно менять одновременно и в другую сторону. Во-вторых, специалистам по чрезвычайным ситуациям каждого региона нельзя забывать о нечастом, но регулярном приходе стихийных бедствий, противоположных тренду, сложившемуся в «их» местности, т. к. и их разрушительность в целом растёт. В-третьих, руководство лиц, принимающих решения на местном уровне, должно контролировать одновременно два полярных процесса (вместо прежнего рассмотрения каждой опасности по-отдельности) и с учётом этого планировать действия по уменьшению риска на уровне всей страны, нельзя сосредоточиться на чём-то одном. Это так называемое «совместное управление» (англ. co-management), но многозадачность всегда сложна и затратна.

Наводнения в Пакистане

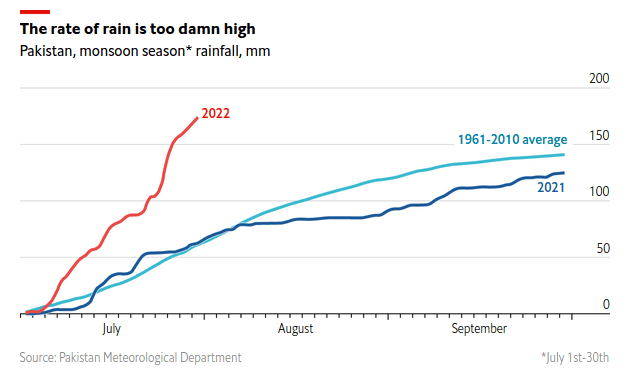

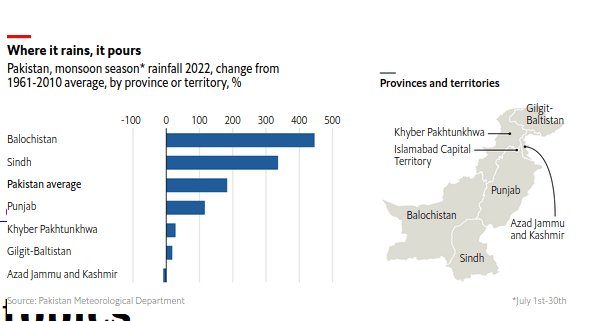

«Почему пакистанское наводнение 2022 г. было столь сильным? Потому что изменение климата увеличивает неустойчивость муссонов, приходящих в южную Азию.

Даже до начала летних дождей пакистанцы, живущие возле рек, почувствовали огромную силу климатических изменений. Уже к маю, за месяц до самых высоких температур в году, реки раздулись от талых вод с Гималаев [чему поспособствовала волна жары, в апреле пришедшая на субконтинент]. Лето на субконтиненте делается все жарче, а спасительные дожди, приходящие вместе с муссоном — всё менее предсказуемыми: слишком ранними или поздними по сравнению с прежней нормой, слишком скудными или слишком обильными. В 2022 г. было последнее, что вызвало чудовищное наводнение (см. рис.11).

а.

б.

Рисунок 11. Факторы экстремальности наводнения в Пакистане. а. Выпавшие летом 2022 г. осадки (в мм) исключительно велики и в сравнении с 2021 г., и со средними данными за 1961-2010 гг. б. Там, где дожди выпадают, они представляют собой разрушительные ливни. Дано выпадение муссонных дождей по разным пакистанским провинциям в 2022 г., изменение относительно средней нормы осадков за 1961-2010 гг. % Сверху вниз: Белуджистан, Синд, средняя по стране, Пенджаб, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan, Джамму и Кашмир. Источник: The Economist, 31 июня 2022.

С июля до конца августа 2022 г. в стране выпало осадков втрое больше среднегодового количества, сильно подняв уровень воды в главной реке Инд и ее многочисленных притоках. Все они вышли из берегов, смывая здания, уничтожая урожай, что лишило средств к существованию миллионы людей (65% пакистанцев живёт непосредственно за счет сельского хозяйства), под водой оказалась треть страны. Правительство, отвлеченное затянувшимся политическим и экономическим кризисом, оказалось крайне неготовым к этому наводнению. В результате него погибло >1100 человек, в том числе сотни детей, материальный ущерб – >10 млрд $. Дальше будет еще хуже, поскольку дожди продолжаются, возникает нехватка продовольствия и риск появления эпидемий, в том числе в местах скопления беженцев.

Этим летом [2022 г.] большая часть северного полушария страдает от засухи. В Америке, Китае, на большей части Европы наблюдаются неурожаи, сокращение водных путей вследствие обмеления рек при нехватке электроэнергии (отчасти из-за уменьшения доступности гидроэлектроэнергии и высокого спроса на кондиционирование воздуха). На большей же части Южной Азии (включая Пакистан) льют необычно сильные ливни. В долгосрочной перспективе изменение климата здесь их ещё больше усилит. Группа исследователей из Германии в работе 2021 г. подсчитала, что потепление на 1 градус Цельсия увеличивает выпадение осадков в сезон дождей в Южной Азии на 5,3% (с ростом температуры растёт и способность атмосферы удерживать влагу).

География Пакистана разнообразна, и разрушения, созданные наводнением, в стране распределены неравномерно. В двух относительно засушливых южных провинциях, Синд и Белуджистан, выпало на 336% и 446% больше осадков, чем в обычный июль. Ниже по течению от таяния ледников они были наиболее не готовы к поглощению талых вод. В гималайских регионах, таких как Кашмир, находящийся под управлением Пакистана, количество осадков в то же время было средним или пониженным.

Обращаясь за иностранной помощью в конце августа, министр финансов Пакистана Билавал Бхутто-Зардари отметил, насколько несправедливо распределены по планете проблемы, созданные изменением климата [т.е. богатыми странами, выбрасывающими львиную долю парниковых газов, создающих эти проблемы]. Пакистан выбрасывает менее 1% планетарных выбросов этих газов, но пакистанцы массово гибнут от последствий потепления.

«Погодный хлыст» стегает планету

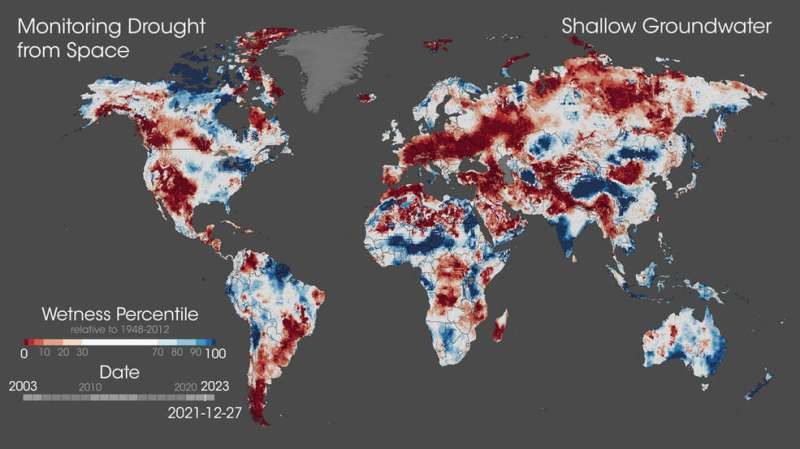

Рабочая гипотеза, высказанная в начале статьи, недавно была показано строго, для всей территории земного шара, а не выборочно для тех местностей, где случились стихийные бедствия. Спутниковые данные за 2002-2021 гг. напрямую подтвердили, что, по мере развития глобального потепления, засухи и наводнения приходят чаще (и в разных местностях, и на одной и той же территории друг за другом) и в среднем утяжеляются (Rodell, Bailing, 2023). Увы, действительность противоположна голубым мечтам оптимистов: климат экстремизуется, причём «в обе стороны», и экстремальные события разного рода — волны жары, засухи, наводнения — всё чаще случаются там, где их раньше не было; захватывают пространство, где климат был мягким и средним. Данные были получены с двух спутников в рамках программы Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE).

20 лет она фиксировала динамику суммарных запасов всех поверхностных вод, включая грунтовые воды, водоёмы и водотоки, лед и снег. См. её визуализацию на видео “Экстремумы водного цикла: засухи с наводнениями” с географией экстремальных засух/наводнений за этот период (рис.12). В визуализации и на рис.12 засухи показаны красным, наводнения синим, более ранние годы светлее тоном, поздние темнее.

Рисунок 12. Учащение и утяжеление гилдрологических стихийных бедствий по данным GRACE. Источник: Rodell, Bailing, 2023.

Размер сфер/кругов отражает масштаб события в единицах скоростей изменения водности данной местности — плюс или минус X куб. м/мес. График внизу видео показывает, что с прогрессом глобального потепления в самом буквальном смысле (ростом температуры) частота и экстремальность всех этих стихийных бедствий растут, так же как тяжесть и пространственный масштаб. Авторы даже были удивлены исключительно сильной линейной зависимостью от температуры — не ожидали её.

Всего проанализировано 1056 подобных событий за период с 2002 по 2021 гг. С использованием нового алгоритма определяли, где почва намного влажнее или суше обычного. Засух было больше, чем наводнений, на 10% (и, полагаю, этот разрыв будет расти) при сравнимости площадей, занятых каждой отдельной засухой/наводнением, и их длительности. Самые сильные дожди продолжатся в странах Чёрной Африки как минимум до конца декабря 2021 года. Экстремальные уровни осадков также отмечены в центре и на востоке Северной Америки в 2018–2021 годах, в Австралии в 2011–2012 годах.

Самые сильные засухи были на северо-востоке Южной Америки в 2015–2016 годах, в регионе Серрадо в Бразилии (началась в 2019 г. и длится доселе). Продолжается засуха на юго-западе США, создавшая опасно низкий уровень воды в крупнейших водохранилищах страны — озёрах Мид и Пауэлл. Он остался таковым, несмотря на проливные дожди в 2024 г.

Далее выяснилось, что подоснова всех этих засух и наводнений — колебания уровня осадков, ещё остающиеся в пределах нормы, не создающие засухи или, наоборот, наводнения, также оказываются всё экстремальнее. неустойчивость и переменчивость их объема (например, выпадающего в соседние дни) растет ~на 1,2% за декаду, что зафиксировали примерно на 3/4 территории суши, быстрее всего в Европе, Австралии и на востоке Северной Америки (Zhang et al., 2024). Этого следовало ожидать: стихийные бедствия, как всё экстраординарное, лишь «пена на гребне» долговременных направленных изменений обычного течения дел, в данном случае климата, т. е. рост переменчивости погоды в любом из времён года — не меньший симптом антропогенных изменений климата, чем собственно потепление.

“Погодный хлыст” – новая реальность глобального потепления в нарушенной биосфере: следование друг за другом противоположных погодных экстремумов, скажем, засух и наводнений, сменяющих друг друга резко, в соседние интервалы времени, без разделения достаточно долгим переходным периодом. Скажем, “хлыст” резко усилил страшный пожар в Лос-Анджелесе, буквально подбросил дровишек в огонь (рис.13).

После нескольких лет экстремальной засухи зима 2022–2023 гг. отличилась рекордными осадками: городскую застройку в горах завалило снегом, весной шли сильные ливни — всё это наполнило долины стремительными потоками и вызвало сотни оползней. Следующая зима также была исключительно влажной в южных районах штата: столь затянувшийся влажный сезон вызвал бурное развитие растительности, кустарников и бурьяна. Исключительно сухое лето 2024 г. с крайне низким выпадением осадков в начале дождливого сезона зимы 2024–2025 гг. превратило всю фитомассу в горючий материал.

Рисунок 13. “Этот город поезд в огне”. Редкий случай, когда от последствий глобального потепления, амальгамированных с присущей капитализму экономией везде и на всём, что снижает риск/спасает жизни время от времени, и требует тратиться, не принося живых денег прямо сейчас[11], пострадали в том числе выгодополучатели от того и другого, богатые и сверхбогатые, не пакистанцы с индусами. Нынешний экологический кризис, в том числе антропогенные изменения климата, на 99% создан потреблением этих гг.

Пожароопасность выросла вдвое, а с учётом долговременной тенденции усиления ветров Санта-Аны, раздувавших этот пожар + удлинение пожароопасного сезона с ростом риска мегапожара именно в самую суши вследствие того же глобального потепления… ну, вы поняли. Ну, и прошедший пожар, уничтожив растительность, по понятной причине усиливает опасность оползней в следующий влажный период, то же верно для засухи и ветровой эрозии, т.е. разрушительность последствий для человека и биосферы в целом растёт на обеих фазах реализации “хлыста”.

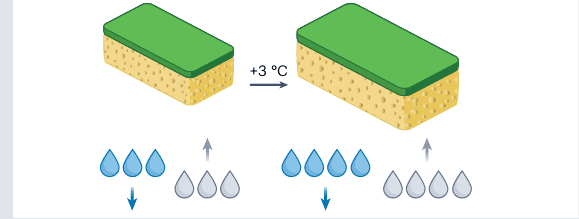

Исследование Daniel L. Swain et al. (2025) показывает, что “хлыст” — частное проявление общего следствия глобального потепления, роста переменчивости климата не только в пространстве, но и во времени. Его физическая основа — экспоненциальный рост давления насыщенного водяного пара воздуха в ответ на линейный рост температуры, уравнение Клаузиуса-Клапейрона.

Он порождает способность теплеющей атмосферы быстрее испарять, т. е. сильнее иссушать почву, резче снижать водность рек и озёр в условиях сухости и, наоборот, быстрее сливать испарённое в более мощных и разрушительных ливнях. С развитием потепления на всех территориях усиливается способность атмосферы работать как губка: всё быстрее (и больше) высасывать влагу (т. е. утяжеляя засуху для растений и нас самих) и, наоборот, “выжимать” накопленное обратно (рис.14).

Рисунок 14. Увеличение ёмкости “атмосферной губки” с развитием потепления. Скорость “впитывания-выжимания” тоже в целом растёт. Источник: Swain et al., 2025.

Сегодня рост ёмкости “губки” около 7% на каждый градус Цельсия, но куда хуже, что эта величина не константа: “высасывание” с “выжиманием” влаги усиливаются в геометрической прогрессии, как сложные проценты в банке.

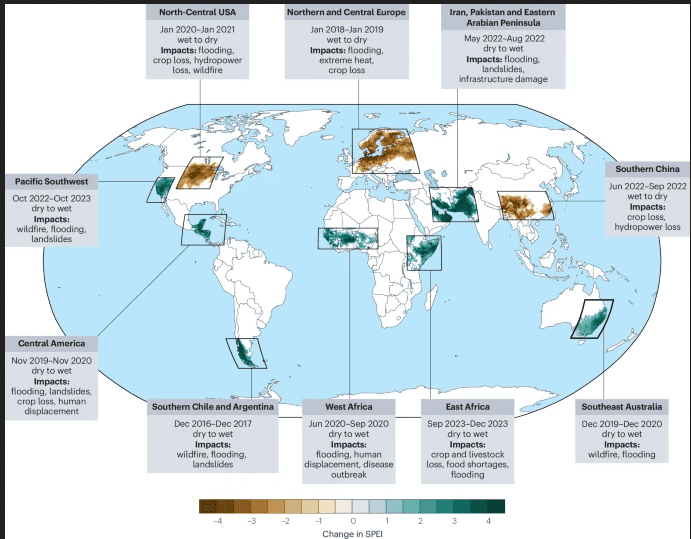

Рисунок 15 показывает крупнейшие “погодные хлысты” 2016-2023 гг. Цвета — изменения стандартизированного индекса осадков и испарения SPEI, отражающие скорость смены влажного периода на сухой (оттенки коричневого), или наоборот (зелёного) за соответствующий период. По часовой стрелке: в северной и центральной Европе — смена влажного климата на сухой с января 2018 г. по январь 2019, приведшая к наводнениям, экстремальной жаре, гибели посевов; с сухого на влажный в Иране, Пакистане и востоке Аравийского п-ова с мая по август 2022 г. (наводнения, оползни, разрушение инфраструктуры); с влажного на сухой в южном Китае с июня по сентябрь 2022 г (гибель посевов, потери выработки ГЭС); с сухого на влажный на ю-в. Австралии с декабря 2019 по декабрь 2020 г. (лесные пожары, наводнения); с сухого на влажный в Восточной Африке с сентября до декабрь 2023 г. (гибель скота и посевов, наводнение, нехватка продовольствия); с сухого на влажный в западной Африке с июня по сентябрь 2020 г. (наводнения, климатические беженцы, вспышки инфекций); с сухого на влажный в южном Чили и Аргентине с декабря 2016 по декабрь 2017 г. (лесные пожары, наводнения, оползни); с сухого на влажный в центральной Америке с ноября 2019 по ноябрь 2020 г. (наводнения, оползни, гибель посевов, климатические беженцы); с сухого на влажный на Тихоокеанском Северо-Западе с октября 2022 по октябрь 2023 г. (наводнения, лесные пожары, оползни); с влажного на сухой в северо-центральных штатах США с января 2020 по январь 2021 г. (наводнения, гибель посевов, лесные пожары, потери гидроэнергии).

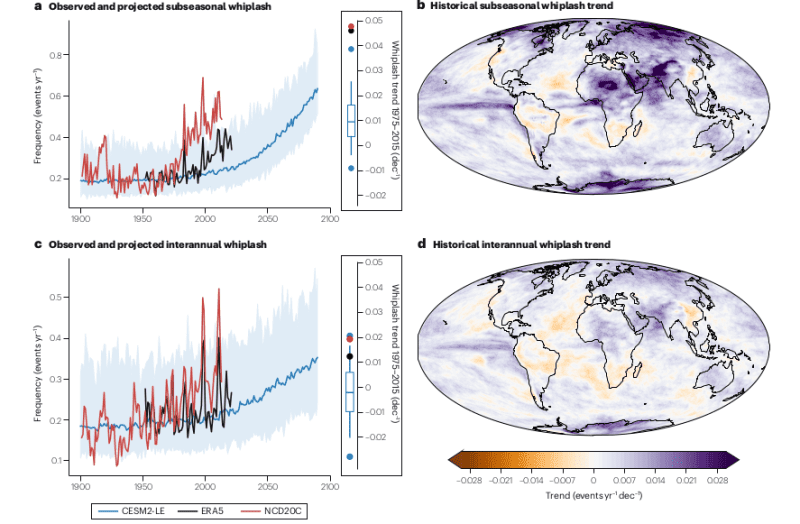

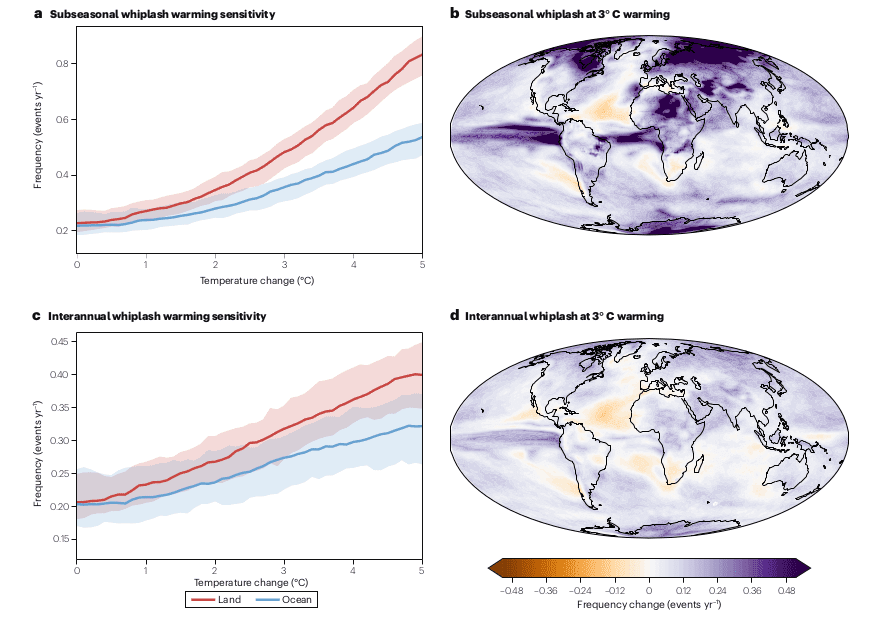

“Хлыст” имеет две составляющие: амплитуду (величина SPEI) и скорость “переключения” (событий/единицу времени) между погодными экстремумами. В зависимости от частоты последней у него есть внутри- и межгодовая компоненты. Анализ долговременных трендов показывает, что в общем случае та и другая растут на 31–66% и 8–31% соответственно, какой бы временной масштаб ни рассматривался. Однако в пространстве они распределяются клочно: в одних регионах планеты “хлыст” становится сильнее и приходит чаще, в других — наоборот, реже. Однако со временем площадь первых растёт, вторых сокращается, т. е. “ослабление хлыста” преходяще (рис.16-17).

Рисунок 16. а. Долговременное усиление внутригодовой составляющей “хлыста”. Изменения SPEI, рассчитанные с усреднением в 3 месяца, ордината – частота смены с сухого климата на влажный, и наоборот. Получены пересчётом трёх разных рядов данных (NCD20C40 красный, ERA5 чёрный и CESM2-LE41 синий), справа — сумма изменений “хлыста” за 1975-2015 гг. с. Долговременное усиление межгодовой составляющей “хлыста”. Использованы те же данные, рассчитанные с усреднением в год. b и d. Долговременный тренд ослабления (оттенки бежевого) или усиления (синий) “хлыста” в разных районах планеты, внутри- и межгодовая составляющие соответственно.

Рисунок 17 прогнозирует изменения тех же компонентов “хлыста”, что показаны на рис.16, в зависимости от того, на сколько градусов вырастет планетарная температура (красный – над сушей, синий – над океаном). Получается рост на 113% внутри- и 52% – межгодовой составляющих: самые масштабные изменения будут в высоких широтах и в полосе от северной Африки до ЮВА.

Заключение

Натужный оптимизм «…от потепления будет только лучше» ныне можно считать опровергнутым: вместо усреднения климата и смягчения контрастности погодных явлений мы, наоборот, видим рост: 1) их контрастности во времени, 2) экстремальности по амплитуде, 3) «клочности» в пространстве. Разнообразные «ниточки» сложного, многосоставного веера следствий планетарного фактора — потепления климата, созданного антропогенно обусловленным ростом концентраций парниковых газов, — показывают всё это для «своего» отклика. С прогрессом потепления (в геометрической прогрессии) пункты 1–3 будут только усиливаться.

Куда ни кинь — всюду клин. Поэтому «человеческая цена» глобального потепления (смерти, заболевания, число беженцев и вынужденных переселенцев), как и экономический ущерб от него, в общем случае растут. Отдельные выигрыши, если и есть, то оказываются либо местными, либо преходящими. Следовательно, в условиях изменения климата выиграет та страна, которая сохранит максимум ненарушенных природных (или хотя бы полуприродных) ландшафтов. Благодаря уникальным достижениям охраны природы в СССР это — РФ с Белоруссией, хотя за 30 лет «второго издания капитализма» сделано многое, чтобы этот плюс ликвидировать. Ярчайший пример такого вредительства ради прибылей гг. бизнесменов — всё происходящее с лесом в России.

- Основной механизм изъятия метана из атмосферы — окисление до СО2 в её верхних слоях гидроксильным радикалом OH•, который образуется под действием солнечного света из озона и паров воды. Поэтому живёт он в атмосфере недолго — 12 лет. Соответственно, рост концентраций обоих газов можно рассматривать совместно, «в пенресчёте» на СО2, наиболее значимый для растительности. ↑

- Один из моментов, почему логически мыслимое «глобальное озеленение» в нарушенной биосфере обращается собственной противоположностью, «глобальным побурением» (англ. global browing), см. «Контуры разрушения: как работают и чем важны для охраны природы» ↑

- Иерархию рек определяли числом Штралера-Философова (SO): численная мера сложности ветвления речного русла, основанная на иерархии притоков. ↑

- Например, среднюю силу ветров, дующих в данной местности, число дней с сильным ветром или, наоборот, штилевых. Эта динамика влияет на перспективы выработки электроэнергии ветряками и должна учитываться при их расстановке, иначе неизбежны потери, как в ЕС, где значительные вложения в ветроэнергетику обесцениваются общим снижением ветренности погоды именно в северной Атлантике. Как показано Lee et al. (2019), последние 40 лет скорость ветра там непрерывно снижалась из-за более быстрого разогрева Арктики по сравнению с экваториальными областями. Ещё важней, что она будет снижаться и дальше, с падением около 10% к 2100 г. По этой причине её развитие (как и прочей «зелёной» энергетики) не может быть обязательным и повсеместным, но узколокальным, использующим научные данные типа обсуждаемых здесь. ↑

- Вообще, всё описываемое в статье есть частный случай контринтуивности реакции сложных систем, куда относятся климатическая машина планеты с её биосферой, на внешнее воздействие, по прутковскому «ударь кобылу в нос, она махнёт хвостом». Так, экстремально холодные вторые половины зимы в Евразии или в Северной Америке (притом что в среднем зимы теплеют, отепели учащаются, уменьшается снежный покров и пр.) — одно из следствий быстрого потепления Арктики, как и холодный май, вплоть до снегопадов. ↑

- Скорей всего, слово ввёл в оборот климатолог и популяризатор науки Пол Беквит в 2017 г., частым повторением фразы “weather wilding, weirding and whiplashing“, хотя есть мнения об использовании его уже за десятилетие до того. ↑

- См. «Современное изучение городской климатологии». ↑

- Перейдя на мгновение из науки в политику, выскажу общее правило — капитализм увеличивает ущерб и «подставляет» людей, из «низших классов» особенно, под удар стихий, нормальное общество должно делать наоборот, ограничивая и вытесняя право собственности, свободу предпринимательства и частное инвестирование (технически и определяющих капитализм) красными флажками компенсаций экологических и социальных рисков предпринятых или планируемых хозяйственных проектов из средств последних, не из налогов или благотворительности. Чтобы под этим давлением о последствиях и минимизации ущерба думали зами гг. хозяйствующие субъекты, отселектированные достигать максимального выигрыша в коридоре возможностей, предоставленных обществом; а в этом коридоре, буде он продержится достаточно долго, гг. будут постепенно превращаться в товарищей, ибо такое давление побудит их преследовать — и достигать — долговременный выигрыш. См.подробней «Экологическая устойчивость в плановой экономике будущего». ↑

- См. рассказ Дмитрия Замолодчикова (ЦЭПЛ РАН) «Лес горит и движется на север. Как изменение климата провоцирует лесные пожары». Причём с юга на север также распространяются губящие лес засухи, и куда быстрей, чем на север (и снизу вверх в горы) движутся сами леса. Поэтому оптимисты, рассказывающие о распространении лесов вследствии потепления (часть критикуемого здесь мнения о «…станет только лучше»), забывают сказать, что подобные плюсы всегда местные и/или преходящие. ↑

- См. «Как правильно понимать погодные экстремумы в эпоху изменения климата». ↑

-

“неолиберальный капитализм в том числе подразумевает государственную и муниципальную политику, которую в современной науке о городах принято называть austerity urbanism [на деле таков всякий капитализм, просто в последние 30-40 лет, в неолиберальных эпоху, он перестал работать даже для своей опоры и надежды, средних слоёв и “организаций гражданского общества”, они стали социально бессильны, т.е. большие деньги подчинили себе демократию].

Т.е. говоря по-русски урбанизм снижения государственных и муниципальных расходов на общее благо. Под соусом, что дескать раз уж это общее благо, то рыночек порешает и будем вам это благо, просто за деньги напрямую, а не опосредовано через налоги и гос- мун- аппарат. Что произошло в Лос-Анжелесе? Сначала оптимизировали лесхоз. Потому как кому этот лес сдался, растёт и растёт. Потом оптимизировали пожарную службу, особенно парк пожарной авиации, потому как каждый вылет стоит как крыло самолета, а содержание и того больше.

А пожары? Ну бывают пожары, есть же страховка. А потом страховщики подрихтовали условия страховки в случае пожаров. На всякий пожарный. В результате мы имеем то, что имеем. Лесные пожары не были замечены и вовремя локализованы из-за оптимизированного лесхоза. Тушить пожары не очень получается из-за оптимизированной пожарной службы. Ну и самое главное – ущерб от пожара составил уже более 55 миллиардов долларов. И страховку получат (если и получат) только те, кто может себе позволить дорогостоящий штат юристов. Т.е. голливудские звёзды и продюсеры еще имеют надежду на компенсацию ущерба за свои роскошные виллы.

А вот простые горожане Лос-Анжелеса, лишившиеся жилья, скорее всего останутся ни с чем и пополнят армию лос-анжелесских бездомных, которых и так уже зашкаливающий процент” (via). ↑