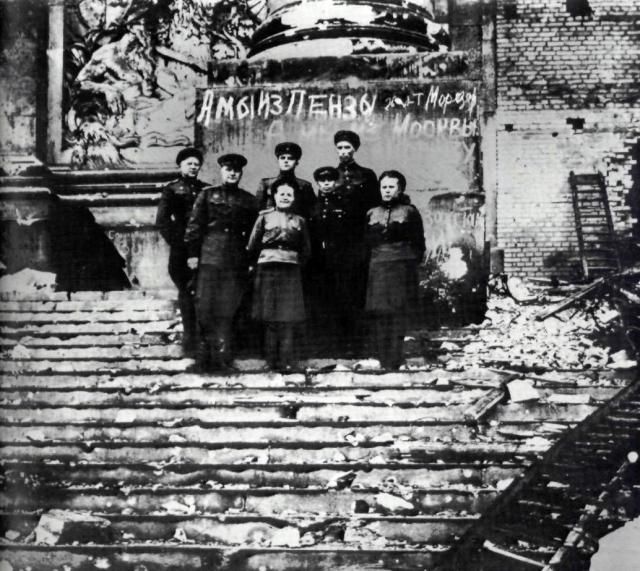

Солдат Советской армии Иван Константинович увидел на стене рейхстага надпись «Мы из Москвы», взял ящик, взобрался на него и штыком нацарапал надпись «А мы из Пензы». © vpenze.ru

Мое поколение еще в детстве застало возрождение культа Великой Победы. Военные фильмы, военные песни, «День победы», не казавшийся нам, детям, ни помпезным, ни парадным, ни пафосным, обязательные поздравления ветеранов перед праздником. Точно помню: скептицизм по поводу официальной идеологии, развивающийся в нас уже к ранней молодости, не затронул в нашем сознании Великую Отечественную. И в голову нам не приходило, что это – идеологическая кампания, спекуляция на свершениях прошлого в эпоху, когда свершения стали дефицитом, как и многое другое. Скажу больше: что бы ни стояло за этим возрождением Победы в качестве центра государственной пропаганды, Великая Отечественная с ее болью и ужасами, наша победа с ее трагическим величием, наша исключительная роль в поражении фашизма были неотъемлемой и защищенной частью нашей исторической памяти. Именно так – гордо, не тронутые иронией, со словом «наша», а не «советская», и каждое слово – с заглавной буквы.

Конечно, с 70-80-х много времени прошло, мировоззрение моих сверстников изменилось. Но это явление защищенности всего, что связано с войной, от растущего неприятия давящей скуки официальной пропаганды и связанного с этим идеологического цинизма точно было присуще моему поколению лет 20-30 назад. И если кто-то потом развенчивал мифы (нередко творя новые) и находил скрытые страницы истории этой войны, ниспровергал и разоблачал, то сам этот болезненный интерес, сама эмоциональность этого разоблачения родом как раз из нашего детства. Из того самого детства, где советские солдаты были только героями, победа – только великой, а фраза «ты – фашист» переворачивала, потрясала, уничтожала и оскорбленного, и оскорбителя.

Вот еще одно следствие той кампании времен моего детства по возрождению величия Победы: массовое распространение неприятия фашизма и нацизма, отвращения к ним.

Да, мы не знали войны, ведь мы – чуть ли не первое сытое и благополучное поколение советской истории (ну, второе, если считать десятилетиями). Но все же она была к нам очень близко, исторически – совсем рядом. В 1975 мой 1 «А» класс принимал у себя на празднике ветеранов и участников войны, вполне по моим сегодняшним понятиям молодых, крепких мужчин. У многих моих одноклассников были живы хотя бы бабушки, рассказывающие о дедушках-солдатах. Война была историей семьи, и очень близкой историей. Мы были только вторым поколением от воевавших и первым – от тех, кто голодал, прятался от бомбежек, скитался в эвакуации, ждал с фронта отцов и работал вместо них на заводах и в полях.

Мы читали книги и смотрели фильмы о войне, созданные теми, кто прошел ее или пережил. Для нас, детей мирного времени, она была давно, в прошлом. Но в то же время и совсем рядом, раз нам могли рассказать о ней живые и не старые еще люди.

Мы окончательно и бесповоротно знали долгое время, что фашизм – это очень плохо, это недопустимо.

Следующий виток эскалации официально рекомендованных восторгов по поводу прошлого военного величия мы переживаем сейчас, в другом возрасте, в другое время, при совсем другом общественном строе. Но как бы мы ни оценивали сегодняшние идеологические упражнения власти, не думаю, что достаточно просто осудить военный парад как глупое, бессмысленное и дорогостоящее действо, не ответив на вопрос: а что вместо парада?

В возмущенных описаниях репетиций парада Победы в блогосфере меня зацепил только один текст, резко выделяющийся из всех. В конце концов, как бы ни ужасны были пробки, возникшие из-за репетиций и те, которые ожидаются из-за самого парада, теоретически можно предположить, что с пробками справиться реально, продолжая практику победных парадов. Хотя бы теоретически, по теории вероятности. Это все же вопрос техники, а не идеи. А вот Борис Берман пишет о принципе отношения к войне, к ее памяти. «Дайте людям побыть в тишине», – говорит он. Давайте скорбеть молча, слишком много тяжелого, жестокого, противоречивого несла с собой война. Не будем оскорблять память павших пустым бряцаньем и воплями неискреннего восторга. Память – внутри.

Красиво и по-своему резонно. Но меня мучит вопрос: а чем заполнится со временем эта тишина вокруг войны, вокруг нашей победы и поражения фашизма? Чем будет такая тишина для наших детей и внуков, для тех, кто отдаляется от войны все дальше и дальше. Для тех, кто только «учил» про войну, но почти никогда не читал и не смотрел и еще реже – думал о ней. Для поколения моего сына, у которого в первом классе (1997) не было ни урока, ни утренника в честь 9 мая, зато был целый цикл мероприятий в честь Пасхи. Для моих студентов, не знающих ничего о трагической фигуре «Ваньки-взводного» и впервые от меня услышавших, что из мужчин 1922-23 годов рождения живыми с войны вернулись 3-5%. Для школьников, не знающих, что такое «Саласпилс» и «Маутхаузен». Чем станет для них тишина вокруг победы, как не забвением ее?

Я уверена, что у нас нет права со спокойной иронией наблюдать, как новые поколения теряют историческую память.

Я же вижу глаза своих студентов, когда рассказываю им что-то из того, что сама знаю, читала или видела о войне. А я и работаю, собственно, ради таких глаз. И знаю, что историческое невежество молодого поколения, ставшее притчей во языцех сегодня, прежде всего, наша вина. Это мы запутались в своей собственной истории, никак не разберемся, гордиться нам или стыдиться, чем и чего конкретно. Нужно познавать и чувствовать историю своей страны, понимать ее и не переставать задавать ей вопросы. Это нужно делать вместе с детьми, а не предлагать им готовую версию «победного шествия» или «бесконечной цепи катастроф». Не нужно бояться запутать молодежь. Она очень быстро разбирается в том, что ее «цепляет». Вопрос в том, что именно ее будет «цеплять». И кто.

Забвение Великой Отечественной для нашего общества, далеко не благополучного сегодня, будет чревато постепенным ослаблением действия той социальной прививки от фашизма, которую получило, например, мое поколение. Отсутствие альтернативы официозу приведет к тому, что вместо реального знания, истинной гордости и подлинного негодования в сознании молодых людей окажется шаткая конструкция из патриотических мифов и наскоро сляпанных идеологем, при малейшем усилии пытливого юного ума рассыпающаяся под напором собственной противоречивости. Отторжения, если не отвращения, не миновать. Но если тошнота от нелепой и навязчивой советской пропаганды обернулась отвращением к коммунизму, а следом – и к самой идее справедливого общества, то чем же обернется отторжение памяти о победе над фашизмом?

Сегодня нужны не парады, а кампания по возвращению живой памяти о войне. Это должно быть интересно и искренне. Сегодня необходима не единая идеологически выверенная версия истории, а внимание и уважение к истории подлинной. Умение принять ее без купюр, любя или ненавидя, восхищаясь или осуждая. Государству этого не осилить. Значит, кампания должна быть общественная. Такая альтернатива параду, только длиною в годы. И тогда 9 мая можно будет и помолчать. Вместе. Громко.