Помнится, в одном из выпусков детского киножурнала «Ералаш» случайные прохожие долго пытались понять, «зачем мальчик встал в лужу». После того, как 9 октября 2009 года в Осло было объявлено, кто станет очередным лауреатом Нобелевской премии мира, у многих в мире появилось ощущение, что в лужу встал весь Нобелевский комитет. Столь непонятным казалось вручение премии Бараку Обаме, вроде бы никакими крупными свершениями пока не прославившемуся. Тем более, срок выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира за этот год истек 1 февраля – то есть в тот момент, когда нынешний хозяин Белого дома занимал президентское кресло считанные дни.

Помнится, в одном из выпусков детского киножурнала «Ералаш» случайные прохожие долго пытались понять, «зачем мальчик встал в лужу». После того, как 9 октября 2009 года в Осло было объявлено, кто станет очередным лауреатом Нобелевской премии мира, у многих в мире появилось ощущение, что в лужу встал весь Нобелевский комитет. Столь непонятным казалось вручение премии Бараку Обаме, вроде бы никакими крупными свершениями пока не прославившемуся. Тем более, срок выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира за этот год истек 1 февраля – то есть в тот момент, когда нынешний хозяин Белого дома занимал президентское кресло считанные дни.

Обсуждение решения Нобелевского комитета, как и действий мальчика из «Ералаша», стихийно продолжается до сих пор. Свою лепту в эту дискуссию внесла и передача «Народ против», вышедшая в эфир 13 октября 2009 года на радиостанции «Эхо Москвы», где Барака Обаму даже сравнили с Лаврентием Берией.

Американскому политологу Сэму Грину, который в рамках этой передачи выступал адвокатом даже не Обамы, а самого Нобелевского комитета, пришлось нелегко. Так, в ответ на его слова «Приз мира – это не награждение за то, что человек сделал» один из гостей передачи, студент МГУ Александр Кондрашин тут же парировал: «Если Обаме дают премию за то, что он говорит свои великолепные речи, то тогда почему бы не дать премию медикам, которые хотят сделать людей бессмертными – давайте им дадим за их обещания Нобелевскую премию». В ответ американский политолог пытался доказать, что Премии мира вручаются и просто «за намерения», но после предложения того же въедливого студента привести конкретные примеры тут же стушевался: «Призы, которые были даны настолько авансом как сейчас, мне не припоминаются».

Радиослушательница Елена вспомнила о том, как в 1973 году от Нобелевской премии мира отказался Ле Дук То, участник переговоров с США по вьетнамской проблеме: он заявил, что не может принять эту награду, так как «мир во Вьетнаме еще не наступил». Не стоит и Обаме ли отказаться от не вполне заслуженной премии? После этого Сэм Грин признал, что даже некоторые близкие к Белому дому комментаторы призывали президента отказаться от премии, но услышаны не были.

Гипотеза другого слушателя о мотивах Нобелевского комитета была выдержана в духе черного юмора: «Норвежцы пытаются успеть – не дай бог, за все его инициативы и всю его политику кто-нибудь возьмет, да хлопнет Обаму, и тогда уже никакой Премии мира не будет никогда, как случилось с Ганди». Напомним, в 1948 году Нобелевский комитет отказался присуждать Премию мира кому бы то ни было потому, что Мохандас Карамчанд Ганди (известный, также, как Махатма Ганди), чья кандидатура рассматривалась в том году, как основная, был убит индусским фанатиком Натхурамой Годсе.

Таким образом, главный вопрос слушателей к американскому политологу – «За какие дела Обаме дали премию?» – так и повис в воздухе. А в правомерности вручения премии за красивые слова усомнился даже радиоведущий Сергей Бунтман, вспомнивший при этом Лаврентия Берию: «В стенограмме Пленума про Берия Микоян говорит: “Вот ты, Лаврентий, взошел на Мавзолей, когда Сталин умер, и сказал: надо восстанавливать законность. Если бы я это сказал, гражданин Петров – это ничего не значит. Но ты же министр внутренних дел – так бери и восстанавливай”».

Нобелевская премия мира, конечно, всегда носила политический характер и выражала позицию не абстрактных «борцов за мир», а конкретных представителей европейского истеблишмента. Однако если проанализировать список ее лауреатов, то можно выделить три типа поводов для ее вручения. Первый предполагал определенный прорыв в области международного сотрудничества либо устранения межнациональных конфликтов (как в случае Ясира Арафата, Ицхака Рабина и Шимона Переса, Нельсона Манделы и Фредерика де Клерка и т.д.). Второй – многолетнюю работу на поприще разрешения международных конфликтов, поддержания международной безопасности и решения международных гуманитарных проблем (здесь можно вспомнить Джимми Картера или целый ряд организаций-лауреатов). Третий – за гражданскую позицию. Обычно так награждали диссидентов или политиков-эмигрантов, которых поддерживают на Западе (Андрей Сахаров, Лех Валенса, Аун Сан Су Чжи, Далай Лама XIV и т.д.).

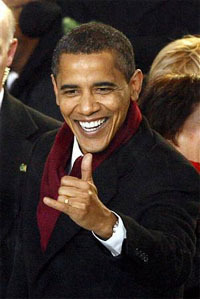

Однако случай Барака Обамы не очень укладывается в любой из этих типов. Серьезным прорывом в решении острых международных вопросов или разрешении конфликтов он пока похвастаться не может. Его деятельность на этом поприще никак нельзя назвать многолетней. Да и к диссидентам, которым приходилось в трудных условиях отстаивать свою гражданскую позицию, он явно не относится. Из поступков Обамы, которые хоть в какой-то степени могли стать поводом для вручения этой премии, вспоминаются предложения по ядерному разоружению (которые пока не пошли дальше деклараций) и шаги по выстраиванию армяно-турецкого диалога (однако они были предприняты еще до президентства Обамы). Получается, что вручение премии нынешнему хозяину Белого дома – еще одно проявление прежнего «эффекта Обамы». Карт-бланша, предоставленного американскому президенту мировым общественным мнением, потому что он обаятелен, молод, либерален, является первым афроамериканцем среди президентов США, а главное – «не Буш». Точнее, теперь уже, видимо, желание поддержать этот эффект, постепенно блекнущий (если судить и по снижению популярности нынешнего американского президента в США, и по все более частым критическим отзывам о нем за пределами Америки). Таким образом, для вручения Нобелевской премии Обаме вполне можно было предложить повод – «за самую обаятельную улыбку». И это, кажется, ближе всего к истине.