«В эпоху великой борьбы за новое искусство мы выступаем как «дикие», не организованные против старой сплоченной силы. Бой неравных; но в сфере духовных ценностей побеждают не числом, а мощью идей. Внушающее страх оружие «диких» — новые мысли; они вернее, чем сталь, поражают наповал и разрушают считавшееся ранее несокрушимым», — писал Франц Марк в 1912 году, через год после основания творческого объединения «Синий всадник». Вместе с Кандинским, Маке, Клее и другими они провозглашали новое искусство, которое, правда, смогут понять лишь немногие.

Таким мог бы быть манифест политического акционизма нашего времени.

Современная арт-группа «Синий всадник» известна прежде всего своими перформансами: успели и Мавзолей святой водой окропить, и в Эрмитаже помыться, и в Александровском саду «кровью бандеровца» угостить толпу.

Ясное дело, со спокойной жизнью подобные акции не очень-то совместимы: как минимум, к «обезьяннику» членам группы не привыкать. Но в этот раз, похоже, улей разворошили подчистую. 8 мая разгневанные пчёлы, то есть, простите, сотрудники полиции ворвались в галерею Петра Войса, где только что открылась новая выставка «Синего всадника», конфисковали экспонаты, избили художника Олега Басова и опечатали двери. При всей непотребности ситуации один несомненный плюс у неё имеется: благодаря гудению сердитого улья во многих СМИ появились публикации о выставке.

Другой вопрос — что это за публикации. Вот чудесный по всем параметрам репортаж РЕН ТВ: «Полиция накануне 9 мая ликвидировала нацистское логово в самом сердце России — в Москве». Они же, в другом тексте: «Группа художников, которые выдают себя за арт-движение, организовывали выставку, на которой были втоптаны в грязь святые символы Великой Победы». И ещё: «Только враг накануне Великого праздника может заявить своим дедам и прадедам, прошедшим через этот ад, что у Победы, оказывается, есть альтернатива».

Комментировать обороты вроде «у Победы есть альтернатива» и «выдают себя за арт-движение» как-то даже неловко — так и быть, оставим уважаемым журналистам РЕН ТВ их святое право на умилительную безграмотность. Но вот остальное с реальностью не вяжется куда сильнее. Если тезисно: 1. Выставка нацистская; 2. Втоптаны в грязь святые символы Великой Победы; 3. Адресаты художников — их же собственные деды и прадеды; 4. …которым члены «Синего всадника» навязывают альтернативный взгляд на войну и её итоги.

По счастливой случайности я успела увидеть выставку своими глазами — 7 мая, в первый и единственный день её работы. Анонс художники предусмотрительно вывесили в социальных

По счастливой случайности я успела увидеть выставку своими глазами — 7 мая, в первый и единственный день её работы. Анонс художники предусмотрительно вывесили в социальных

сетях всего за сутки до открытия. Меры предосторожности, как мы уже знаем, оправданные, хоть и, увы, не сработавшие. Ниже — текст, которым эта статья ограничилась бы, если бы не всё то, что случилось после.

…Галерея Петра Войса находится в неприметном подвале на расстоянии 4 километров от метро «Планерная»: не ближний свет, но оно, в каком-то смысле, и к лучшему — абы кто не зайдёт. Здесь устраивают свои выставки члены арт-группы «Синий всадник». Нынешнее событие — почти за гранью дозволенного: выставка «Мы победили» — «альтернативный взгляд на итоги победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вот важные строки из анонса:

«Авторы считают аморальным использование ежегодных празднований дня Победы 9 мая для безумной патриотической пропаганды, загрузки в массовое сознание ура-шовинистических идей и их трансформацию в повседневный образ жизни».

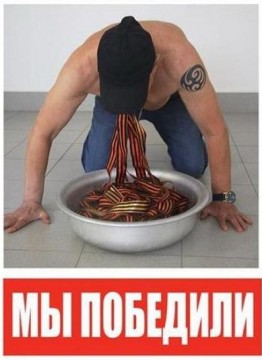

На обложке — человек без лица, которого тошнит в тазик георгиевскими ленточками. Образ сильный, понятный, в меру безумный и не в меру провокационный. За несколько часов до открытия я звоню по указанному номеру телефона — уточнить, до которого часа продлится мероприятие. Мужской голос советует мне «прийти и завербоваться». Становится жутковато, но я мужественно преодолеваю сомнения и готовлюсь ко всему.

После нескольких кругов вокруг дома с нужным адресом наконец замечаю неприметную вывеску. Спускаюсь в подвал и первым делом слышу: «Вообще я ожидала, что придёт Энтео, возьмёт один из членов и погромит им всё остальное…» Быстро окинув взглядом небольшое помещение — Ленин с упругой женской грудью, ватники на полу, мясорубка с солдатиками — я иду на голос. В дальней комнате — небольшая группа явно давно знакомых друг с другом людей. «Привет», — говорит мне Лиза Саволайнен. На ней платье из красного шёлка, леггинсы, кеды и белая меховая накидка.

Лиза — в прошлом Медуза Горгона, обладательница короны из резиновых членов, женщина с четырьмя высшими образованиями, психолог и культуролог, финка по дедовой линии. Бóльшая часть экспонатов выставки — её работа. У Лизы строгое лицо и эпатажные манеры; она производит впечатление очень умного человека.

«Это не я занимаюсь политикой. Это политика занимается мной», — признаётся она с порога.

Экспонат, вокруг которого собралась тусовка, — это Храм Христа Спасителя, составленный из больших белых фаллосов с позолоченными головками. Мучительно пытаюсь отгадать, каким образом он соотносится с 9 мая, но Лиза развеивает мои сомнения: фаллический храм остался с прошлой выставки и к нынешней теме отношения не имеет. Это утешает: в остальных двух комнатах (пространство у галереи весьма ограниченное) наблюдается большее разнообразие предметов. Никаких поясняющих табличек тут не найти — то ли дань постмодерну, то ли простое нежелание плодить сущности: почти все посетители — свои, а своим можно и на словах объяснить. В идеале же объяснять вообще не придётся.

Но когда Лиза начинает объяснять, всё вокруг затихает.

«Я думаю, что с днём скорби нельзя поздравлять. С 25-30-ю миллионами трупов, с обрезанной историей. Но война и память о войне — это последняя скрепа российской идентичности. С православием не получается: у нас много мусульман, да и после семидесяти лет атеизма говорить о православии — это очковтирательство, золочение цепей. А какие у нас есть ещё скрепы, помимо православия и осознания себя империей? Война. Война — это последняя скрепа, дальше нет ничего.

А власть не креативна: она может пилить, убивать, но она не может формировать и создавать новые языки, новые пространства. Только художники, только интеллектуальная элита, научная элита — они могут создавать. <…> Но у нас всё запрещено, запрещено, запрещено…»

«День скорби» — это личное: Лиза — из ингерманландских финнов, одной из 48 репрессированных в советское время национальностей. Её отец сидел, воевал, снова сидел.

«Огромная проблема нашего государства — это что у нас «одна на всех победа» и что «мы за ценой не постоим». А кто такие эти мы? Люди, которые действительно принесли победу на штыках — очень многих из них на родине ждали лагеря. Кто выжил из ветеранов?»

В пространстве выставки «мы» — та самая интеллектуальная элита, на которую и замкнута экспозиция. Чужакам здесь не место: не дойдут и не поймут, хотя прочувствовать могут. Выставка даже при отсутствии пояснений получилась доходчивая.

Вот бюст Ленина, дополненный пышными округлостями — тут всё прозрачно, игра со словами и смыслами, два бюста в одном — по-женски нежный подход питерской художницы Ирины Думицкой (автора идеи). Вот непременный фаллос под кодовым названием «большой социалистический» — опять же работа женская, но уже другая, бойцовая, возмущённая: против культа вождя, культа больших мужчин; чувствуется рука самой Медузы Горгоны. Вот марширующие ватники («мы живём в стране победившей ваты»), вот аутентичные пули времён войны, экспонат Александра Травкина. Вот «отравленный гостинец», оставшийся Лизе от отца: леденящая кровь история о людоедстве в голодные военные времена. Вот тот самый тазик с георгиевскими ленточками и терновый венец, в который эти же ленты вплетены. Вот двуглавый лысый орёл без корон, из ануса которого лезет длинная финская конфета георгиевских цветов. Вот мясорубка, в которой перемалываются игрушечные солдатики и превращаются на выходе в фарш из георгиевских лент. Мясорубка эта, кстати, возмутила полицию едва ли не больше всего остального. И не случайно. Из всех экспонатов выставки этот — не самый спорный и уж точно не самый обидный для патриотического концепта, но зато, пожалуй, самый яркий и точный.

Мясорубка — война, мясорубка — госпропаганда, мясорубка — наше прошлое и, видимо, настоящее.

«Я вижу единственный путь, — говорит Лиза Саволайнен. — Это осознание и проработка своих травм, своих раскулаченных дедов, своих репрессированных отцов, родственников. Это поиск своего отношения к этому. Есть разные варианты. Просто затоптать, забыть, оставить — это невозможно. Потому что забытые химеры вернутся. Не проговорённые травмы, которые остались как паттерн поведения, снова и снова воспроизводятся в новой реальности. Эти травмы сегодня распотрошили на георгиевские ленточки».

И в этом звенящая правда «нацистской выставки».

Георгиевская лента, которая когда-то была знаком отличия, сегодня превратилась в лёгкий способ почувствовать себя патриотом.

Вместо того, чтобы изучать историю — мы довольствуемся текстами военных песен. Вместо признания собственных ошибок, — а они были — делаем хорошую мину при плохой игре. Вместо скорби, которую наши деды и прадеды заслужили своей героической жертвой — у нас в ходу разнузданное веселье и нетерпимость к любому мнению, отличному от «классического».

От «праздника со слезами на глазах» осталась только первая составная часть — праздник. Куда же делись слёзы?

Лиза считает, что мы просто загнали их внутрь.

«Внутри нас тяжелейший опыт — слёзы, слёзы и слёзы, которые изживать еще не одному поколению. Мы это отодвигаем. Мы победили. У нас есть георгиевская ленточка, у нас есть знамя со Сталиным, которое начинают опять клеить на билборды, у нас есть ура-патриотический дискурс и у нас есть философия осаждённой крепости: все фашисты, только мы в белом. Это дискурс войны, и это машина войны. Если эта машина есть, то она рано или поздно начнёт работать — так же как и машина репрессий. Язык агрессии и насилия в обществе присутствует, спускается с госканалов, он представляет собой нашу официальную идеологию. После слов будет дело».

Всё бы хорошо, но как раз в области слов, а если шире — то любых средств донесения собственной позиции, и лежит проблема «Синего всадника» и других политических акционистов.

Вдумайтесь: как звучит для массового сознания выражение «дискурс войны»? Правильно, плохо звучит. Нелепо звучит. Непонятно. То ли дело звучное «спасибо деду за победу»! Идея работы с собственными травмами хороша для более или менее развитого общества, у нас же, как известно, стоит записаться к психотерапевту, как соседи начинают обходить стороной — псих ведь, лечиться ходит. Не то чтобы художник должен говорить на языке народа. В конце концов, художник никому ничего не должен. Но коль скоро задача — не просто самовыражение, а попытка действительность изменить к лучшему, вопрос о средствах встаёт ребром. Не желая искать общего с народом языка, «интеллектуальная элита» превращается в очередное микросообщество, которое репрессируют прямо на наших глазах.

Другое дело, что этому микросообществу почти необходимо быть репрессированным. Потому что это инфоповод. Пусть аудитория размыта, пусть язык слишком сложен, а весовые категории явно разнятся — как ни крути, но любая гласность может стать решающей гирькой на нужной чаше весов.

«Сейчас эпоха первосортного абсурда», — горько иронизирует Лиза.

В абсурдном бахтинском мире выставка, просуществовавшая один день, плавно переходит в категорию перформанса и продолжает жить в форме ролика с задержанием на ютубе.

Ничто не забыто. Никто не забыт.