Джозеф Кошут сформулировал основное значение концептуализма как «коренное переосмысление того, каким образом функционирует произведение искусства – или как функционирует сама культура». Эпитет «романтический», данный Б. Гройсом в 1979 году, характеризует «московский концептуализм» в мировой истории искусства как «романтический, мечтательный и психологизирующий вариант международного концептуального искусства 60-70-х годов». В чем, на ваш взгляд, реальное завоевание московской концептуальной школы?

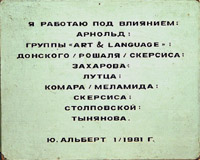

Ну, вообще-то, любое течение в искусстве всегда что-нибудь «коренным образом переосмысливает». Другое дело, что вряд ли, например, Пикассо хотел именно переосмыслить искусство – он искал новые средства выражения. Я думаю, что деятельность первых концептуалистов (не только Кошута, но и группы Art & Language, и еще нескольких человек) действительно была этапной.Они первыми сделали такое переосмысление основным содержанием своего искусства – и ради этого целенаправленно отказались от образности, эмоциональности, выразительности и прочих неотъемлемых характеристик искусства и свели искусство к рассуждениям об искусстве. То есть уравняли теорию и практику искусства, сделали теорию практикой, а искусство, из визуального – умозрительным. Естественно, концептуалисты появились не на пустом месте: само развитие западного искусства, от кубизма через дадаизм, абстракцию и минимализм привело к такому результату. И, наверное, ранний концептуализм, с его позитивистским пафосом, является последним течением высокого модернизма.

Ну, вообще-то, любое течение в искусстве всегда что-нибудь «коренным образом переосмысливает». Другое дело, что вряд ли, например, Пикассо хотел именно переосмыслить искусство – он искал новые средства выражения. Я думаю, что деятельность первых концептуалистов (не только Кошута, но и группы Art & Language, и еще нескольких человек) действительно была этапной.Они первыми сделали такое переосмысление основным содержанием своего искусства – и ради этого целенаправленно отказались от образности, эмоциональности, выразительности и прочих неотъемлемых характеристик искусства и свели искусство к рассуждениям об искусстве. То есть уравняли теорию и практику искусства, сделали теорию практикой, а искусство, из визуального – умозрительным. Естественно, концептуалисты появились не на пустом месте: само развитие западного искусства, от кубизма через дадаизм, абстракцию и минимализм привело к такому результату. И, наверное, ранний концептуализм, с его позитивистским пафосом, является последним течением высокого модернизма.

Ясно, что истоки московского концептуализма были совершенно другими. Хотя потребность понять, «переосмыслить» свои занятия была еще насущнее: у человека, занимающегося неофициальным искусством, в 60-е годы не было опоры ни в традиции, ни в теории. Отсутствие легитимности такого рода занятий, упреки в непонятности и в том, что «это вообще не искусство», заставляли размышлять о том, что же это такое, современное искусство, и как оно устроено. Отсутствие зрителей привело к фантомным «зрителям» из кабаковских инсталляций и их придуманной Кабаковым реакцией на работы Кабакова же. Отсутствие течений и борьбы между ними привело к «минимально возможному художественному направлению» из двух человек – группе «известные художники 70-х годов ХХ века, Москва» (такая табличка была на двери их мастерской) Комару и Меламиду, а потом и к соц-арту.

Ясно, что истоки московского концептуализма были совершенно другими. Хотя потребность понять, «переосмыслить» свои занятия была еще насущнее: у человека, занимающегося неофициальным искусством, в 60-е годы не было опоры ни в традиции, ни в теории. Отсутствие легитимности такого рода занятий, упреки в непонятности и в том, что «это вообще не искусство», заставляли размышлять о том, что же это такое, современное искусство, и как оно устроено. Отсутствие зрителей привело к фантомным «зрителям» из кабаковских инсталляций и их придуманной Кабаковым реакцией на работы Кабакова же. Отсутствие течений и борьбы между ними привело к «минимально возможному художественному направлению» из двух человек – группе «известные художники 70-х годов ХХ века, Москва» (такая табличка была на двери их мастерской) Комару и Меламиду, а потом и к соц-арту.

Очень важно, что «западный» и «московский» концептуализмы имели разный «нормативный фон». Западные концептуалисты работали на фоне победившего к тому времени абстрактного экспрессионизма, побеждающего поп-арта и минимализма, которые логично сменяли друг друга на нью-йоркской сцене. Московским же концептуалистам приходилось ориентироваться на три несовместимые «нормы»: господствующий соцреализм, неофициальное искусство в широком диапазоне – от псевдосюрреалистического китча до «высокодуховной» абстракции – и современное западное искусство, в том числе концептуализм, сведения о котором, хотя и невнятные, доходили и до Москвы. От этого – естественные в таких условиях психопатологичность и постмодернизм московского концептуализма. От этого же – и внешние, формальные отличия: западные концептуалисты воспользовались произведенной их предшественниками редукцией художественного языка и работали с «нейтральными» текстами и фотодокументами. Русские концептуалисты первого поколения говорили на тех языках, на каких умели – избыточных языках картины, книжной иллюстрации и визуальной пропаганды. Не знаю, можно ли это назвать «реальным завоеванием московского концептуализма», но, на мой взгляд, он был первым постмодернистским течением в современном искусстве.

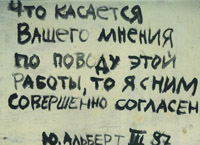

Что касается «романтического, мечтательного и психологизирующего» характера московского концептуализма, мне кажется, что не все художники подходят под это определение – я не вижу ничего особо мечтательного в работах Комара/Меламида, «Гнезда» или своих собственных. С другой стороны, довольно сентиментален французский концептуализм, например, Болтанский.

Советская неофициальная культура обладала совершенно определенным местом в иерархии общественных отношений. Там происходили события, формировавшие общий «подпольный» контекст. Несмотря на то что среда была неоднородной, для всей неофициальной культуры существовало одно общее место. Сейчас существует другой тип противостояния между «верхом» и «низом». В результате обнуления прежней конфигурации выкристаллизовались новые элиты и контрапозиции. Весь андеграунд всплыл на поверхность, но очевидно вырисовалась совершенно непрозрачная граница над всеми нами. Грубо говоря, если раньше существовали пол и подполье, то сейчас мы все оказались «под одним небом». Какие качественные изменения вы бы отметили в новом социальном статусе современного художника? Какие отдельные контрапункты в новой культурной ситуации можете выделить?

Советская неофициальная культура обладала не своим местом, потому что она его не выбирала. Я имею в виду вот что: в этой культуре насильственным внешним давлением государственной идеологии были объединены люди и мысли, которые в «нормальной» культуре не смогли бы оказаться рядом – что общего, например, между Янкилевским и «Мухоморами»? Ситуация была крайне противоестественной: неофициальная культура была чем-то вроде подводной лодки, с которой не убежишь. Сейчас лодка всплыла, все вышли на берег и разошлись в разные стороны. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду, говоря о «непрозрачной границе над всеми нами», – кажется, об ограничениях, налагаемых рынком. Мне эти ограничения кажутся более естественными, чем ограничения, налагаемые идеологией и государством. Мне кажется, в новой ситуации художник может сделать выбор и просчитать последствия – если художник выбирает стратегию, условно говоря, Бренера, то он и живет, как Бренер. А если выбирает стратегию АЕСов, то и получает соответственно. Это нормально, ожидать другого – культурная невменяемость. Мне ближе Бренер, но и АЕСов я понимаю.

Советская неофициальная культура обладала не своим местом, потому что она его не выбирала. Я имею в виду вот что: в этой культуре насильственным внешним давлением государственной идеологии были объединены люди и мысли, которые в «нормальной» культуре не смогли бы оказаться рядом – что общего, например, между Янкилевским и «Мухоморами»? Ситуация была крайне противоестественной: неофициальная культура была чем-то вроде подводной лодки, с которой не убежишь. Сейчас лодка всплыла, все вышли на берег и разошлись в разные стороны. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду, говоря о «непрозрачной границе над всеми нами», – кажется, об ограничениях, налагаемых рынком. Мне эти ограничения кажутся более естественными, чем ограничения, налагаемые идеологией и государством. Мне кажется, в новой ситуации художник может сделать выбор и просчитать последствия – если художник выбирает стратегию, условно говоря, Бренера, то он и живет, как Бренер. А если выбирает стратегию АЕСов, то и получает соответственно. Это нормально, ожидать другого – культурная невменяемость. Мне ближе Бренер, но и АЕСов я понимаю.

В этой связи есть еще один вопрос, о качествах и различиях современной российской и европейской культурной политики. Например, общественный запрос со стороны класса капиталистов может существовать в доле с государственным интересом. В этом смысле государственная политика становится продолжением коммерческой политики. Возможен ли какой-либо другой тип общественного запроса, какими общественными классами он может быть сформулирован?

Честно говоря, я не думаю, что деление общества на классы – единственно возможное. Можно делить людей по возрасту, полу, религии и т.д., и структура «общественного запроса» тогда изменится. Каков общественный запрос на культуру со стороны школьников младших классов? Пенсионеров? Буддистов? Болельщиков «Спартака»? Художников? Потом, коммерция – тоже выражение общественного интереса: то, что неинтересно обществу, нельзя ни продать, ни купить. Я не вижу принципиальной разницы между премией Кандинского и премией «Соратник» или между Центром современного искусства «Гараж» и квартирной галереей Кирилла Преображенского; и то, и другое – общественная инициатива частных лиц, просто у одних денег больше, а у других – меньше.

Честно говоря, я не думаю, что деление общества на классы – единственно возможное. Можно делить людей по возрасту, полу, религии и т.д., и структура «общественного запроса» тогда изменится. Каков общественный запрос на культуру со стороны школьников младших классов? Пенсионеров? Буддистов? Болельщиков «Спартака»? Художников? Потом, коммерция – тоже выражение общественного интереса: то, что неинтересно обществу, нельзя ни продать, ни купить. Я не вижу принципиальной разницы между премией Кандинского и премией «Соратник» или между Центром современного искусства «Гараж» и квартирной галереей Кирилла Преображенского; и то, и другое – общественная инициатива частных лиц, просто у одних денег больше, а у других – меньше.

Что касается государственной культурной политики, особенно российской, то чем ее меньше, тем лучше. Потому что как только у нас появляется культурная политика, она тут же сводится к воспитанию молодежи в патриотическом духе, воспеванию матрешек и загадочной русской души. Кстати, я подозреваю, что расцвет искусства в послевоенной Америке случился как раз потому, что там нет и никогда не было министерства культуры и культурной политики.

Еще один вопрос, который хотелось бы задать – о перспективах школы московского концептуализма. В ситуации тотального дефицита институтов передачи традиции современного искусства в России трудно говорить о конкретном влиянии. Однако какие современные нам художественные явления можно, по-вашему, при этом рассматривать в прямой традиции «московского концептуализма»?

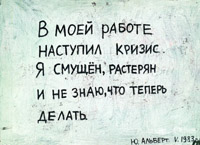

Честно говоря, я не знаю, насколько актуален и влиятелен «московский концептуализм» среди «молодых» художников. Судя по тому, что я видел на последней молодежной биеналле, – не очень. Так что перспективы – музейные и искусствоведческие.

Я думаю, что второе и важнейшее «реальное завоевание московской концептуальной школы» – то, что именно художники этой школы первые в послевоенной России стали заниматься именно современным искусством, как мы его сейчас понимаем, и московский концептуализм стал «нормативным фоном» для следующих поколений художников. И на уровне содержательном, об этом я говорил выше, и на уровне используемых средств. Тут особенно важна роль Комара и Меламида: в 1972 году они отказались от поисков собственного языка и начали работать «проектами», а не «произведениями»: в 1972 году придумали принципиально эклектичный соц-арт, в 1973 году они сделали первую инсталляцию («Рай»), в том же 1973 году они создали первых в русском искусстве воображаемых художников – русского крепостного абстракциониста Апеллеса Зяблова и одноглазого реалиста Николая Бучумова, они отказались от изображений и использовали тексты, перфомансы, фотодокументы, свет, звук и т.д. Они же первые работали в соавторстве с животными (1978).

Что касается «прямой традиции» – я таких художников не вижу, а если бы они и были, это, наверно, было бы неинтересно. Интересны только те явления, которые, учитывая и используя опыт предшественников, уходят от него не прямо, а наискосок, – не прямые наследники, а племянники.

Беседовала Александра Галкина