Помню, в советских учебниках по литературе поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» называли энциклопедией народной жизни посткрепостной России. Определение немного лукавое: де-факто это лишь собрание настроений одной социальной группы, а именно лирического народничества интеллигентов-демократов. У молодого креативного класса РФ есть своё собрание познаний о народе — Луркморье, социокультурная энциклопедия, составленная, по чёткому определению её неведомых авторов, «с точки зрения интеллектуального меньшинства». Понятно, что в данном источнике содержатся сведения изумительной достоверности и объективности, но не о синих воротничках, а об авторах и читателях Лурка.

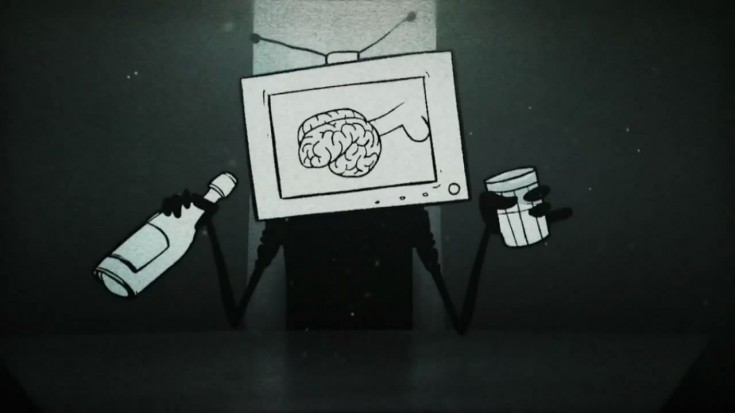

Из этого живительного источника можно почерпнуть тонны ценнейших сведений в самом концентрированном виде. Так, российская интеллигенция пребывает в убеждении, что страна населена крайне неприятными, уродливыми и опасными недочеловеками, которые именуются собирательно быдлом и жлобами, а дети их — гопниками. Эти существа голосуют за Путина и «Единую Россию», любят Сталина, характеризуются «рабским менталитетом», врождённой неспособностью к самостоятельному мышлению, ненавистью к свободным и успешным людям (небыдлу), квасным патриотизмом, суеверностью, а также извращённой моралью, в основе коей лежит принцип «кто сильнее, тот и прав». Поскольку таких в стране 95%, в вопросе изменения общественного устройства интеллигенция на народ не надеется, а некоторые отчаявшиеся представители убеждены, что эту страну ничто не спасёт, лучший выход — экстерминатус (этой страны, разумеется).

Трудно в мире найти страну, где производители новых смыслов столь массово охвачены кастовым отвращением к тем слоям, кто стоит ниже на социальной лестнице — и это после почти века модерна.

Разве что соседи по постсоветскому пространству могут составить конкуренцию России. Почему так? Современный мир устроен так, что тесное общение интеллектуалов с народом необязательно. Машины сейчас ремонтируют в безликих дилерских центрах, не утруждаясь поиском умельцев; строительство или ремонт — разовые акции, не располагающие к завязыванию неформальных отношений. Откуда, в таком случае, взялись все эти подробные и яркие описания, переполненные презрением и снобизмом? Вряд ли враждебная пропаганда могла в одиночку справиться со столь сложной задачей, тем паче интеллектуалы телевизор принципиально не смотрят и газет не читают, кроме тех, где описания повседневности низших слоёв отсутствуют как класс. Впрочем, можно найти и рациональное объяснение этому феномену.

Каждый год в начале февраля населённые пункты бывшего Союза сотрясаются — сейчас и в буквальном смысле, слава китайским фейерверкам — от ритуальных пиров, известных как встречи одноклассников. Подготовка этих празднеств начинается часто ещё до Нового года, со спорами по телефону, предварительными встречами для обсуждения деталей и т.п. — в общем, подходят к вопросу люди основательно. Но эта волна практически не касается интеллигенции: ЖЖ и Facebook традиционно угрюмо молчат, иногда выплёвывая сентенции вроде «принципиально не посещаю эти быдлотусовки и не собираюсь». В этом феврале в топ ЖЖ показательно вышла запись «Почему я не пойду на встречу одноклассников». Сотни людей в комментариях подписывались под каждым словом автора (хотя там речь идёт об американской школе), с энтузиазмом делились ужасами своего школьного детства и советами, как противостоять травле одноклассников.

Действительно, вот оно, общее между охранителями и революционерами, теоретиками и практиками, генералами и рядовыми идейной борьбы. И речь идёт не столько о гениях типа Перельмана, близких к аутизму (перельманов в соцсетях как раз не наблюдается), сколько об отличниках и хорошистах ан масс. Именно они, в возрасте примерно 25-50 лет, и населяют все этажи креативного карточного домика, производя и распространяя новые смыслы, а также информационный шум. Практически все они ощущали себя в школе белыми воронами, которых отторгает толстокожий, туповатый и жестокий охлос, имеющий обыкновение сбиваться в стаи. Причём дело в субъективном восприятии, вне зависимости от факта, имели место отчуждение и издевательства или нет.

Эти факты приводят к печальному, но закономерному выводу: в страхе и ненависти современной российской интеллигенции к народу виновна, в первую очередь, советская школа — такая, какой она стала в эпоху застоя.

В силу возраста, субъекты «смыслотворения» получали среднее образование в СССР или ранний постсоветский период, когда и в элитные спецшколы по месту жительства попадали выходцы из низших слоёв, в том числе откровенно социально неблагополучные. Но большинство училось в обычных школах, которые, даже имея хорошую репутацию, были населены детьми пролетариев более чем наполовину (а некоторые и почти целиком). В качестве примера будет рассмотрена как раз такая массовая позднесоветская школа с «сильной» репутацией — а это значит, что примерно у половины учеников хотя бы один родитель имел высшее образование.

Отторжение и недоверие между группами детей в классе реально существовало, но проходило оно не по линии «троечник-хулиган vs отличник-гик». Так потом ошибочно думают отличники, получив в школе визуальное, а часто и тактильное подтверждение пороков «плебеев».

Постарайтесь вспомнить, много ли вы знаете интеллектуалов, да и просто офисных клерков средней руки с родителями без высшего образования? Таких наберётся крайне мало, и чем моложе контингент, тем труднее будет найти хотя бы одного.

В застойные годы и тем паче позже советская школа явно не выполняла главной задачи социалистического образовательного учреждения — предоставления ребёнку возможности для самореализации, вне зависимости от его социального происхождения. Дети руководства предприятий, инженеров и рабочих учились до начала 1990-х в одном классе. Но если в начальной школе успеваемость мало зависела от социального происхождения родителей, то уже к 7-8-му классу всё постепенно «вставало на свои места». Дети пролетариев скатывались на тройки, а ученики «приличного» происхождения, даже при очевидных вопросах к скорости и качеству мышления, становились хорошистами. Основных причин тому две. Во-первых, это атмосфера в семье, одних располагавшая к полноценной подготовке домашнего задания, а других — категорически наоборот; во-вторых, пристрастность многих учителей, оценка которыми одинаковых работ прямо коррелировала с социальным происхождением автора.

Вполне естественно, что в таких условиях к подростковому возрасту у одних учеников формировалась мотивация к продолжению образования, у других — апатия к учёбе и ощущение тотальной несправедливости вокруг. Особенно остро чувствовали это талантливые, социально-активные подростки, которые и становились неформальными лидерами «троечников». Именно так будущие креаклы, главные бенефициары позднесоветской школы, и вошли в экзистенциальное противоречие с теми, кому на роду было написано оставаться внизу социальной пирамиды или пробиваться со дна криминальными методами.

Чуть позже, на рубеже 1990-х, появился конкурс в «гимназические» классы в основной школе, и ситуация лишь усугубилась, приближаясь к германской модели.

Поздняя советская школа превращалась в механизм самовоспроизводства социальных страт — это и был её основной недостаток, по сути, в корне противоречащий праву граждан на образование и самореализацию во благо общества. Семья и её социальный статус продолжают играть главную роль в судьбе человека. Дневной школы недостаточно, чтобы обеспечить равный доступ к знаниям даже при хороших программах и учителях. И если не решить эту проблему, любой социалистический проект будет завершаться чем-то похожим на современную Россию.