Прочитав комментарий Глеба Гилинского на мою статью об Иране и Саудовской Аравии, я поначалу подумала, что на него не имеет смысла отвечать – в конце концов, это не более чем клубок иррациональных страхов, не подкрепленных настоящими доказательствами. «А почему Гитлер?» – «А потому!»

Но потом передумала. На самом деле, меня беспокоит то же, что и Глеба Гилинского, – личность Махмуда Ахмадинежада. И я подумала, что будет правильно подробнее обсудить эту проблему.

Махмуд Ахмадинежад, пришедший к власти в 2005 году – довольно ограниченный и агрессивный человек. Увы, такова реальность. Он происходит из бедной талышской семьи. В юности, будучи студентом Тегеранского университета, был активным участником антишахского движения и уже тогда придерживался ультраконсервативных взглядов. Весьма вероятно, участвовал в памятном захвате американских заложников в ноябре 1979 года. С 1980 года был на ирано-иракской войне, пошел на фронт добровольцем. После демобилизации начал активно делать политическую карьеру. В 2003 году стал мэром Тегерана, а уже в 2005 году выиграл президентские выборы.

Махмуд Ахмадинежад, пришедший к власти в 2005 году – довольно ограниченный и агрессивный человек. Увы, такова реальность. Он происходит из бедной талышской семьи. В юности, будучи студентом Тегеранского университета, был активным участником антишахского движения и уже тогда придерживался ультраконсервативных взглядов. Весьма вероятно, участвовал в памятном захвате американских заложников в ноябре 1979 года. С 1980 года был на ирано-иракской войне, пошел на фронт добровольцем. После демобилизации начал активно делать политическую карьеру. В 2003 году стал мэром Тегерана, а уже в 2005 году выиграл президентские выборы.

Ахмадинежад всегда был искренним исламистом и в своей карьере никогда не отступал от консервативных взглядов на религию и политику. После того, как он стал президентом, в стране стали сворачиваться либеральные и демократические реформы, начатые президентом Хатами, сократились права женщин, резко усилилась антизападная риторика.

Однако неплохо бы понять, почему случилось это изменение курса во внешней и внутренней политике Ирана после того, как вроде бы страна уже начала эволюционировать по либеральному пути. Откуда вообще взялся этот религиозный радикализм у персов, для которых ислам, в отличие от арабов, никогда не был важен для самоидентификации, ведь они были великим народом задолго до принятия ислама? И откуда взялась эта неподдельная ненависть к Западу, к иностранцам?

Ключ к пониманию корней современного Ирана лежит в XIX веке. Началом унижения Ирана стало его поражение в первой Русско-персидской войне и подписание тяжелого для него Гюлистанского мира в 1813 году. Тогда Иран окончательно потерял свои грузинские владения (Картли-Кахетию) и большую часть Азербайджана. Вслед за этим началась активная политическая и экономическая экспансия Запада в лице Британской империи в Персию: англичане испугались приближения границ могущественной России к британским владениям в Индии. Персия должна была, по замыслу англичан, стать буфером, страхующим Индию от вторжения русских. В течение почти 13 лет англичане вливали колоссальные средства в Персию, покупая персидскую знать и особенно жадного до денег шаха1. Затем, с подачи англичан персы начали очередную войну против России – и вновь с треском проиграли, уступив Восточную Армению и обязавшись выплачивать непосильные контрибуции.

Всю оставшуюся часть XIX и начало XX столетия две великие империи, Британская и Российская, соревновались между собой за контроль над Персией, за железнодорожные, промышленные, торговые и банковские концессии, нещадно покупали элиту, вели закулисные интриги, решали политическую участь Ирана и, в конце концов, измучившись от бесконечной и изматывающей борьбы друг с другом, заключили между собой письменный договор, разделив в 1907 году Персию на «российский» Север и «британский» Юг.

Конечно, пусть даже отрицательное на тот момент, взаимодействие с западными державами многое дало Ирану: благодаря Англии и России страна получила доступ к современным технологиям, модернизировала армию, переняла западный подход к высшему образованию. Кроме того, Персия приобрела ценный опыт и новые для себя общественно-политические идеи. Именно благодаря тому, что Персия стала ареной борьбы сверхдержав XIX века за влияние, была разрушена ее вековая изоляция, и страна оказалась вовлечена в общепланетарную историю. В сущности, то, что уже в 1906 году в Персии произошла революция и был принят конституционный строй, безусловно, стало результатом проникновения в Иран европейских идей.

Вместе с тем унизительное полукониальное положение Ирана, обнищание персов сначала после поражения от России, а затем вследствие распродажи концессий, манипулирование персидскими политиками со стороны иностранцев, бестактное вмешательство Англии и России во внутренние дела Ирана подготавливали почву для роста националистической оппозиции. При этом основным возбудителем народных недовольств стало шиитское духовенство. Именно муллы сумели вовремя занять эту бесценную нишу защитников прав угнетенного народа, которая принесет им столь щедрые дивиденды в 70-е годы XX века.

Первым проявлением религиозной радикализации оказалась расправа исламских фанатиков над русским посольством в Тегеране в 1829 году, во время которой погиб великий русский драматург и дипломат Грибоедов. К началу XX века влияние мулл продолжало, с переменным успехом, усиливаться, так как росло давление на страну извне, а экономическое положение Ирана ухудшалось. И англичане, поборники демократии и прогресса, которые всегда выступали как проводники европейских свобод (и заставили Насреддин-шаха выпустить воззвание, защищавшее права и собственность своих подданных), начинают использовать мулл для создания оппозиции против России2. Они ведут с духовенством переговоры, дают шиитским радикалам деньги, помогают им усилить свои позиции – ради того, чтобы получить дополнительное преимущество в борьбе с российским влиянием3. Между прочим, ровно так же будут себя вести американцы в Афганистане, финансируя талибов для борьбы с Советским Союзом. Разумеется, и те, и другие со временем получили по шее от своих протеже.

В конце концов, двуличные действия Британии привели к стойкой неприязни к ним со стороны иранцев. «Образ циничной нации, безразличной к страданиям остального человечества, покупающей и продающей целые народы, торгующей опиумом, намеренно заставляющей голодать миллионы своих колониальных подданных и втайне управляющей судьбами мира, – этот образ переживет крушение британского могущества на Среднем Востоке, получение независимости Индией и превращение самой Британии во второстепенную державу»4.

Во время и после Второй мировой войны Британия и Россия, обеспокоенные прогерманскими настроениями Реза-шаха, ввели в страну свои войска и вынудили шаха отречься в пользу сына. Одряхлевшая каджарская династия, которую покупали и перекупали англичане и русские, к тому времени давно уже покинула престол, уступив его более патриотичным и энергичным узурпаторам Пехлеви. Между тем характер и наглость вмешательства в иранские дела не изменились. Действия союзников в военный период еще можно было оправдать требованиями безопасности. Но дальнейшее поведение англичан и быстро набиравших силу американцев уже нельзя было объяснить ничем, кроме стремления к расширению своего влияния везде, где только возможно, и получению контроля над иранской нефтью.

Во время и после Второй мировой войны Британия и Россия, обеспокоенные прогерманскими настроениями Реза-шаха, ввели в страну свои войска и вынудили шаха отречься в пользу сына. Одряхлевшая каджарская династия, которую покупали и перекупали англичане и русские, к тому времени давно уже покинула престол, уступив его более патриотичным и энергичным узурпаторам Пехлеви. Между тем характер и наглость вмешательства в иранские дела не изменились. Действия союзников в военный период еще можно было оправдать требованиями безопасности. Но дальнейшее поведение англичан и быстро набиравших силу американцев уже нельзя было объяснить ничем, кроме стремления к расширению своего влияния везде, где только возможно, и получению контроля над иранской нефтью.

Переворот 1953 года, в результате которого был смещен и арестован премьер-министр Моххамад Моссадек, национализировавший нефтяную промышленность и тем самым лишивший Запад источника дохода, был целиком инспирирован США и Британией. Шахский режим после этого переворота стал совершенно авторитарным. При поддержке США была создана тайная полиция САВАК, занимавшаяся преследованием любой оппозиции или тех, кто лишь подозревался в нелояльности правительству. Пытки и политические убийства стали нормой. Тем не менее, США считали этот режим дружественным, так как шах демонстрировал лояльность к Западу и уступчивость в отношении нефтяных концессий. Перефразируя известное, «Пехлеви – сукин сын, но сукин сын».

Неудивительно, что такая политика вновь усилила позиции религиозных радикалов. Внешняя европеизация страны – отмена хиджаба, уравнивание в правах мужчин и женщин, светский характер воспитания и образования – также стала восприниматься определенными слоями враждебно, как знак попрания иностранцами традиционной культуры.

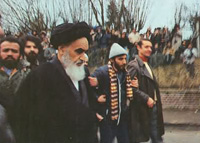

Судьбу Ирана решило появление харизматичного аятоллы Хомейни, сумевшего сплотить все оппозиционные антишахские силы. Даже вынужденная эмиграция не помешала этому «иранскому Ленину» вдохновить революцию 1979 года. Вернувшись, он стал Верховным руководителем страны и быстро превратил монархическое государство в исламскую республику. Религиозный радикал, Хомейни не церемонился ни со сторонниками шаха, ни со своими недавними соратниками по антишахской революции, марксистами и светскими националистами. Были арестованы и убиты десятки тысяч политических противников исламистов. Захват американского посольства и взятие заложников надолго разрушили отношения Ирана и США.

Судьбу Ирана решило появление харизматичного аятоллы Хомейни, сумевшего сплотить все оппозиционные антишахские силы. Даже вынужденная эмиграция не помешала этому «иранскому Ленину» вдохновить революцию 1979 года. Вернувшись, он стал Верховным руководителем страны и быстро превратил монархическое государство в исламскую республику. Религиозный радикал, Хомейни не церемонился ни со сторонниками шаха, ни со своими недавними соратниками по антишахской революции, марксистами и светскими националистами. Были арестованы и убиты десятки тысяч политических противников исламистов. Захват американского посольства и взятие заложников надолго разрушили отношения Ирана и США.

Казалось, Иран превратился в жесткое исламистское государство, враждебно настроенное к большинству стран. Вдобавок, первые годы после революции были омрачены кровопролитной ирано-иракской войной, а в середине 80-х рухнули цены на нефть, что не замедлило драматически отразиться на ВВП Ирана. Однако спустя некоторое время Иран начал оправляться от революционных потрясений. После смерти аятоллы Хомейни, которого сменил его верный соратник Али Хаменеи, политический режим стал смягчаться, понемногу теряя свою революционную радикальность. С начала 90-х отмечается медленный, но неуклонный экономический рост. Активно начала развиваться наука: новому иранскому руководству важно демонстрировать – и реально иметь – возможности в самых разных сферах. Избранный президентом в 1997 году представитель реформистского крыла Моххамад Хатами запустил широкомасштабную программу, нацеленную на демократизацию и либерализацию иранского общества, отказ от насилия и улучшение отношений с Западом. Хатами провозгласил свободу слова, разрешил критику правящего режима, открыл посольства европейских государств. Казалось, Иран начал окончательно превращаться в нормальную современную страну.

Но внезапно на выборах 2005 побеждает религиозный радикал и ультраконсерватор Ахмадинежад, а ранее, в 2004 году, консерваторы получили большинство в меджлисе.

* * *

Иранская политика только непосвященному кажется цельной и единодушной. В действительности она сложна, запутанна и полна внутренних противоречий. В Иране идет напряженная борьба за власть между разными группировками в элите. Наиболее очевидная линия разлома разделяет элиту на два больших и почти непримиримых лагеря – консерваторов и реформистов. Верховный руководитель Ирана, Али Хаменеи – убежденный сторонник ценностей исламской революции в их консервативной форме. Возможно, несколько более мягкий, чем покойный Хомейни, почему и стала возможна с конца 80-х постепенная эволюция режима, но, тем не менее, вовсе не готовый к той европеизации Ирана, которую пытался реализовать Хатами.

Иранская политика только непосвященному кажется цельной и единодушной. В действительности она сложна, запутанна и полна внутренних противоречий. В Иране идет напряженная борьба за власть между разными группировками в элите. Наиболее очевидная линия разлома разделяет элиту на два больших и почти непримиримых лагеря – консерваторов и реформистов. Верховный руководитель Ирана, Али Хаменеи – убежденный сторонник ценностей исламской революции в их консервативной форме. Возможно, несколько более мягкий, чем покойный Хомейни, почему и стала возможна с конца 80-х постепенная эволюция режима, но, тем не менее, вовсе не готовый к той европеизации Ирана, которую пытался реализовать Хатами.

Вся проблема в том, что президент в Иране – вовсе не глава государства. Он далеко не всемогущ, и не может действовать в той же мере самостоятельно, в какой может президент России или даже США. Он не имеет контроля ни над армией, ни над полицией, ни над государственными средствами массовой информации. По сути, Хатами, проводя свои демократические реформы, действовал как оппозиция, противостоя не избираемому всенародно консервативному руководству и при этом не обладая необходимыми полномочиями. Вследствие этого за восемь лет президентства Хатами растерял значительную часть своих сторонников-демократов, поскольку не был в состоянии реализовать в желаемом объеме реформистскую программу, и проиграл битву с консерваторами, которым удалось провести своего человека Ахмадинежада.

Главная тактическая задача консерваторов на выборах – сохранить контроль над меджлисом, что возможно при проведении туда 2/3 своих сторонников. Этого относительно легко добиться, не позволив кандидатам от оппозиционных партий зарегистрироваться. Поскольку рахбар должен утверждать каждого из потенциальных кандидатов, в его власти не допустить не угодных режиму политиков на выборы. (Именно поэтому те реформисты, которые находятся в парламенте, стараются вести себя тихо – не хотят лишиться места в списках на очередных всеобщих выборах.)

Но самые интересные и драматические расколы имеют место в консервативном крыле. Так, в последние годы часть консерваторов определенно дрейфует в сторону умеренных реформистов. Наиболее заметные политические лидеры в этом стане – переизбранный в мае 2007 года мэр Тегерана Моххамад Бакер Калибаф  и прагматичный Али Лариджани, в недавнем прошлом – главный переговорщик с Западом по иранской ядерной программе, а ныне спикер иранского парламента. Для людей, подобных Калибафу и Лариджани, Ахмадинежад – фигура неприемлемая, сколько бы они ни заявляли о своей полной лояльности президенту. Они справедливо указывают на то, что вызывающая риторика и неспособность Ахмадинежада к компромиссам распугали западных инвесторов, что поставило иранскую экономику в весьма тяжелое положение. За время его президентства выросла безработица, увеличился разрыв между бедными и богатыми. Неуклюжая экономическая политика привела к росту инфляции до 4–5 % в год. Эта критика в адрес Ахмадинежада звучит уже вполне открыто. Тревожным сигналом для президента стали последние парламентские выборы – и вовсе не потому, что на них много мест досталось реформистам: большая часть либеральных кандидатов, как и на прошлых выборах, просто не была зарегистрирована. Но в новом парламенте со всей очевидностью начал формироваться центристский блок, готовый на союз с реформистами против экстремистской политики Ахмадинежада.

и прагматичный Али Лариджани, в недавнем прошлом – главный переговорщик с Западом по иранской ядерной программе, а ныне спикер иранского парламента. Для людей, подобных Калибафу и Лариджани, Ахмадинежад – фигура неприемлемая, сколько бы они ни заявляли о своей полной лояльности президенту. Они справедливо указывают на то, что вызывающая риторика и неспособность Ахмадинежада к компромиссам распугали западных инвесторов, что поставило иранскую экономику в весьма тяжелое положение. За время его президентства выросла безработица, увеличился разрыв между бедными и богатыми. Неуклюжая экономическая политика привела к росту инфляции до 4–5 % в год. Эта критика в адрес Ахмадинежада звучит уже вполне открыто. Тревожным сигналом для президента стали последние парламентские выборы – и вовсе не потому, что на них много мест досталось реформистам: большая часть либеральных кандидатов, как и на прошлых выборах, просто не была зарегистрирована. Но в новом парламенте со всей очевидностью начал формироваться центристский блок, готовый на союз с реформистами против экстремистской политики Ахмадинежада.

Вместе с тем в последнее время наметилась довольно опасная тенденция: от традиционного консервативного духовенства отмежевывается радикальное крыло во главе с военными и спецслужбами – это совершенно новая сила, не имеющая особого уважения к ценностям исламской революции и даже к личности великого Аятоллы Хомейни. Для этих ультрарадикалов Ахмадинежад тоже малоприемлим, поскольку радикален.

Лидер консерваторов рахбар Али Хаменеи, чьим ставленником является Ахмадинежад, внимательно следит за происходящей борьбой. Наблюдатели полагают, что если Хаменеи увидит, что критически большое число консерваторов отвернулось от Ахмадинежада, он может снять свою санкцию с действующего президента и благословить другого кандидата на президентских выборах 2009 года. В конце концов, Лариджани был именно им утвержден в качестве спикера меджлиса. А Калибаф с его же одобрения избран мэром Тегерана. Приход же к власти недоговороспособного и неуправляемого радикала Хаменеи вряд ли нужен.

Альянс умеренных консерваторов и реформистов – это реальная надежда Ирана на безболезненную эволюцию исламского режима в сторону модернизации. Но все будет зависеть от того, смогут ли иранские политики преодолеть личные амбиции во имя национальных интересов. И от продуманности позиции западных лидеров.

* * *

Таким образом, как бы ни был далек иранский режим от идеалов европейской демократии и какой бы непрозрачный характер ни носила политическая борьба в этой стране, Иран не имеет ничего общего с национал-социалистической Германией. Современный Иран напоминает отчасти брежневский Советский Союз, отчасти современную Россию, отчасти даже современную Украину – но уж никак не одержимое безумной идеей фанатичное немецкое общество, обожающее, боящееся и слепо повинующееся всесильному фюреру, готовое на любое самопожертвование во имя великой цели.

В Иране нет фюрера, а если даже и был бы, то это не был бы Ахмадинежад. Действующий президент, со своими харизматичностью и безапелляционными заявлениями в ООН, не обладает ни достаточными полномочиями, ни, тем более, достаточным влиянием на политические силы и общественность Ирана.

В обществе накапливается апатия и усталость от политиков, не оправдавших его надежд. Как следствие этой апатии, на последних выборах в меджлис явка в Тегеране составила лишь 40 %. В Иране нет ни фанатизма, ни слепой веры в идеалы. Даже ислам не является той идеологией, за которую достаточная часть современной иранской молодежи готова отдавать жизнь. Иранская молодежь скорее интересуется светскими развлечениями, западными фильмами, интернетом, блогами, увы, наркотиками…

Есть, правда, один пункт, вокруг которого Ахмадинежаду удалось, по крайней мере, на время, сплотить иранское общество. Я имею в виду ядерную программу. Здесь он попал в «десятку». Яростное же сопротивление со стороны Запада в вопросе обогащения урана натолкнулось на традиционную идиосинкразию иранцев к вмешательству иностранных государств во внутренние дела. И, таким образом, добавило радикалам очков. Но в элите многие (например, тот же Али Лариджани) настроены сегодня на конструктивный диалог с Западом по ядерной программе. Все больше таких людей и в обществе.

Однако усиление иностранного давления, равно как и закулисное финансирование оппозиции, приведет только к одному: к новому росту антизападных настроений и возможному приходу к власти еще более, чем Ахмадинежад, радикальных и еще менее договороспособных консерваторов.

Все, что нужно было бы делать Западу, – это налаживать открытый и максимально дружественный диалог с существующим иранским руководством, причем не с позиций силы и превосходства, а с позиций равного партнерства. В таком случае надежда на благоприятную эволюцию режима весьма велика.

Конечно, не хочется сыграть в истории роль Невилла Чемберлена, пытавшегося установить диалог с Гитлером, что сделать было в принципе невозможно – Гитлера надо было просто бить, бить и бить, бить везде, «на море, на суше и в воздухе». Но мне кажется, мне удалось показать, что по своему устройству и содержанию Иран далек от тоталитарного государства, а Ахмадинежад не способен играть роль фюрера.

* * *

Антисемитская же риторика Ахмадинежада – это на самом деле не столько собственно антисемитская, сколько антиизраильская риторика, направленная против Государства Израиль. Кстати, Израиль не признают многие мусульманские страны, а также некоторые ортодоксальные иудеи, такие как члены секты Нетурей Карто (ее представители были приглашены Ахмадинежадом на конференцию по Холокосту в 2006 году). Споры о правомочности существования Израиля – это во многом богословские споры, перенесенные в сферу политики. Что, впрочем, не помешает Ахмадинежаду и его сторонникам в приступе буйного помешательства захотеть шмальнуть разок-другой по Израилю – для острастки. Ему могут воспрепятствовать только отсутствие контроля над вооруженными силами Ирана и твердая рука Хаменеи, который при всем его консерватизме на сумасшедшего и самоубийцу не похож. Ведь совершенно очевидно, что будет с Ираном, попробуй Ахмадинежад сделать хотя бы шаг в сторону кнопки пуска ракет.

* * *

Что же касается Саудовской Аравии… Да, действительно, король Саудовской Аравии, в противоположность президенту и рахбара Ирана – скорее умеренный реформист, человек, который, обладая всей полнотой власти, пытается удержать общество от сползания в радикальный исламизм и понемногу проводит реформы, направленные на некоторую модернизацию саудовского общества. Однако вновь обращаю внимание на опасные черты Саудовской Аравии: предельно закрытое общество и почти полное отсутствие доступа к независимым источникам информации (в отличие от Ирана); отсутствие каких-либо, хотя бы номинальных, демократических институтов а следовательно, отсутствие культуры самоуправления в обществе; религиозный характер всеобщего образования; более молодое и гораздо быстрее, по сравнению с Ираном, растущее общество с исключительным доминированием мужчин. Прибавьте также сюда тот факт, что большинство международных террористов – именно саудовцы. И я не зря писала об отрубании голов – к сожалению, ввиду недостатка места мне не удалось должным образом развернуть этот сюжет.

Сразу оговорюсь – я являюсь убежденным противником смертной казни как таковой. Я считаю, что у современного общества достаточно возможностей оградить себя от опасных преступников, не прибегая к их умерщвлению. Тот же факт, что в США все еще практикуется смертная казнь, да еще в таких извращенных формах, как электрический стул, смертельная инъекция и газовая камера – прямо не знаю, что хуже – говорит о незрелости и даже отсталости американского общества.

В Саудовской Аравии не просто рубят преступникам головы – это делается каждую неделю по пятницам на площади при обильном стечении народа. Рубят головы как гражданам Саудовской Аравии, так и иностранцам. Последние зачастую даже не знают, в чем их обвиняют, а о том, что им отрубят голову, узнают непосредственно перед казнью – ведь правосудие в Саудовской Аравии отправляется на арабском, и перевод, как правило, не ведется. А отрубить голову, кстати, могут не за какие-то опасные преступления, а например, за ношение женщиной неподобающей для этой страны одежды.

Это лишь из примеров вопиющих нарушений прав человека в Саудовской Аравии – но все это мало волнует США и Великобританию, так как король Абдалла произносит правильные слова в ООН, выступает за признание Государства Израиль и предоставляет западным компаниям права в нефтяном и газовом секторе. И неважно, что король Саудовской Аравии занимает четвертое место в списке самых жестоких диктаторов мира по версии американского журнала Parade. Поэтому лично мне в искренность политиков Запада и отсутствие у них двойных стандартов верится с трудом.

Елена Шварц

1 Часть средств, впрочем, была потрачена с пользой для страны. Ермолов вспоминал: «…Регулярные войска устрояются на хорошем основании. Артиллерия в отличном порядке и умножается очевидно. Есть литейный хороший завод и оружейная фабрика. Учреждаются крепости по образцу европейских. Извлекаются руды, и уже медь, свинец и железо в большом количестве. Предназначается устроение суконных фабрик и заводы для очищения сахара, дабы избежать угнетающей монополии Ост-Индской компании…». Все это на английские деньги.

2 Кстати, существуют данные, что не без английских интриг произошло и уничтожение русской миссии в 1829 году.

3 Читайте об этом подробно в книге Фируз Казем-Заде «Борьба за влияние в Персии».

4 Из книги Фируз Казем-Заде «Борьба за влияние в Персии».