Три с половиной года назад, а именно 17 апреля 2018-го, на YouTube-канале TubusShow (ныне «Плохой Сигнал») было опубликовано видео под названием «Как побрить ежа» общей продолжительностью 2 часа 38 минут. Видео было специально снято к 50-й годовщине вторжения советских войск в Чехословакию автором канала Егором Ивановым и к сегодняшнему дню успело набрать более 600 тысяч просмотров. В данном материале хотелось бы указать во-первых, на умолчание, то есть, отсутствующую предысторию, благодаря которой подача материала (фактчекинг по мере продвижения по видеоряду вскрывает определенную лукавость; в нескольких моментах повествование перекликается и с современным официозом, хотя пропаганда уделяет теме ЧССР-1968 ничтожно мало времени по сравнению с темой ВОВ) воспринимается лучше, чем реально того заслуживает, а во-вторых, на те приемы, формулировки и трактовки, которые, собственно, и сделали авторскую версию событий законченной и внешне непротиворечивой в глазах зрителей. В последние годы в сети принято разбирать чужие видео в сопоставимом формате, однако, как правило обзоры на длительные видео выходят еще более длительными, скажем, рецензия на изначально получасовой ролик в формате просмотра live может быть вдвое, если не втрое более продолжительной. Как знать, возможно значительной длительностью видеоряда автор попытался избежать последующих критических отзывов – поди-ка замахнись на 158 минут материала! Но делать такие вещи необходимо, и я со своей стороны не вижу ничего плохого в том, чтобы изложить свою реакцию в текстовом, более сжатом формате. Это и сэкономит время, и обратить внимание на вложенные в таймлайн приемы «агитации и пропаганды» (точнее, степень их преломления сквозь симпатию к советской Империи) будет много легче. Этот критический обзор разбит на несколько частей: предыстория Чехословакии в период с 1948-го по 1968-й с подводкой к кульминации событий и описание настроений чехословацкого общества в этом временном интервале, излагаемая с более центристских позиций, далее идет разбор видео по таймкодам в формате «ссылка на таймкод – комментарий» (ряд таймкодов сгруппирован ввиду смысловой их связанности), после чего следуют обобщения и заключение. В целом «документальное кино» производит впечатление технически качественно выполненного, но при этом практически на 9 из 10 отражающего «советско-патриотическую» точку зрения на советское вторжение: внутри видеоряда в изобилии присутствуют вырезки из советской пропагандистской кинохроники тех месяцев (хроника, в свою очередь, содержит в себе достаточно уничижительных ярлыков типа «уклонизма», «ревизионизма», «реакционеров» и т.д.), тенденциозно подобранные точно также, как и воспоминания солдат-участников; реформизм руководства КЧС выставлен в самом неприглядном свете, реформаторы предстают перед зрителями темными личностями, если не хитрыми политиканами, решившими сделать все возможное чтобы вывести республику из орбиты ОВД, где-то рядом постоянно и незримо присутствует «коварный Запад», ждущий удобного момента для проникновения сквозь границу, в тела и души. В то же время, к своей чести, Иванов опроверг байку о «двух заблудившихся американских дивизиях». И все же в целом впечатление после просмотра остается примерно такое: «Неблагодарные чехи и словаки не любили советских русских и смотрели в Европу, их пришлось вразумлять, но не только невзлюбили они нас за это еще больше, а даже вдохновили своим примером позднюю КПСС на Перестройку, и вот теперь уже обе страны прозябают в яме буржуазного разложения. Да будут презираемы в веках Дубчек и Горбачев!» Впрочем, обо всем по порядку.

Источники, использованные при написании текста, интегрированы в него в качестве гиперссылок и являются кликабельными.

Часть 1. Политика и общество в Чехословакии между 1945 и 1968

Начать стоит, конечно же, с немаловажного нюанса, определившего внешнеполитическую линию сталинского Кремля по отношению к Чехословакии во второй половине-конце 1940-х, который, собственно, и составляет то самое «умолчание». Вместе с тем нюанс сам по себе объемен и «состоит из». Коммунистические партии в первые послевоенные дни Восточной Европы были преимущественно небольшими организациями, и ввиду невозможности привести их к монопольной власти, руководство СССР рассматривало кооптацию восточноевропейских коммунистов в коалиционные правительства – предполагалось, что они будут временными структурами, которые будут использованы местными коммунистами как промежуточный этап на пути к однопартийной системе. Ровно такая ситуация имела место в Чехословакии в 1945-м: численность компартии составляла всего 40 тысяч человек. Однако, чистая репутация партии с 1920-х, как влиятельной политической силы, помноженная на последовательный антифашизм и сотрудничество с некоммунистическими организациями в годы Второй Мировой, готовность вместе с нацией идти к послевоенному мирному обустройству, а также ассоциации с СССР и, в то же время, нежелание рассматривать Запад в качестве угрозы, позволила коммунистам дорасти до 1 миллиона 350 тысяч членов к 1948-му. На выборах 1946-го КЧС набрала 38% голосов, что стало лучшим электоральным результатом в послевоенной восточной Европе: в 1947-м венгерские коммунисты взяли лишь 22%. Компартия Чехословакии была открыта к сотрудничеству со всеми силами, представленными в парламенте: лидер чешских коммунистов Клемент Готвальд в 1945 году прямо говорил, что «…следующая цель – не социализм и Советы, а окончательное завершение демократической национальной революции». Готвальд считал себя учеником Томаша Масарика, одного из лидеров движения за независимость Чехословакии от Австро-Венгрии и первого президента независимой Чехословакии (1918—1935). Эдвард Бенеш, первый послевоенный руководитель страны в 1940-х, не являясь коммунистом, тем не менее был готов к конструктивным отношениям с советской Москвой и назначил Готвальда премьер-министром; коммунисты не имели большинства в правительстве, однако под контролем КЧС находились полиция и вооруженные силы, пропаганда, образование, социальные службы и сельское хозяйство. Довольно быстро их влияние распространилось на государственный аппарат в целом.

Но к лету 1947-го коммунисты настроили против себя значительные группы избирателей: действия полиции, возглавляемой министром внутренних дел Вацлавом Носеком, коммунистом, были восприняты гражданами как оскорбительные; фермеров раздражали слухи о возможной коллективизации, а рабочих не устраивали намерения коммунистов увеличить производственные нормы и цены без повышения заработной платы. Ситуация была такова, что к выборам, запланированным на май 1948-го, компартия могла лишиться поддержки множества граждан. В Москве были обеспокоены ходом событий, тем более что отношения с титоистской Югославией стремительно ухудшались (правда, раскол начнет оформляться лишь в середине – второй половине 1948-го, уже после пражского переворота), а компартии Франции и Италии только что потерпели поражение на выборах. На втором плане присутствовали престиж СССР, и как сказали бы сегодня, элемент ресурсной геополитики: Советский Союз рассматривал Чехословакию как стратегический приз, поскольку страна граничила с Западной Германией, а урановые месторождения подле городка Яхимов могли пригодится в советских ядерных проектах. Андрей Жданов на сентябрьском (1947г.) заседании Коминформа говорил, что с помощью СССР удалось добиться «полной победы рабочего класса над буржуазией во всех странах Восточной Европы, кроме Чехословакии, где борьба за власть все еще не решена».

К зиме 1947-1948 в руководстве КЧС еще сохранялась надежда достойно выступить на выборах, однако действия левого крыла партии (это может показаться удивительным, но молчаливую и благожелательно-выжидательную позицию накануне основных событий заняли чешские социал-демократы) похоронили эти надежды. Тем временем в правительстве и парламенте вызревал конфликт между коммунистами и их оппонентами, и в феврале ситуация достигла апогея –когда Носек незаконно расширил свои полномочия, вычищая из рядов полиции оставшиеся «некоммунистические элементы». Аппарат госбезопасности и полиция таким образом превращались в послушные инструменты КЧС. 12 февраля Носек, зная о моральной поддержке со стороны Готвальда проигнорировал возмущение некоммунистических парламентариев. В ответ коммунисты пригрозили применить силу и, чтобы избежать поражения в парламенте, мобилизовали группы своих сторонников по всей стране. 21 февраля двенадцать министров, не принадлежащих к коммунистическому лагерю, подали в отставку в знак протеста после того, как Носек отказался восстановить в должности восемь старших офицеров полиции, не являвшихся коммунистами, несмотря на то, что кабинет министров потребовал этого большинством голосов. Но большая часть правительства сохранила свои посты. Противники коммунистов действовали в расчете на то, что Бенеш откажется принять их отставку и сохранит их позиции в правительстве, что приведет коммунистов в замешательство, после чего те отступят. Но некоммунистическая часть правительства не знала, что коммунисты мобилизуют низовой актив с целью захвата власти целиком. Бенеш в свою очередь мог бы распустить правительство и назначить новое уже без коммунистов, либо провести досрочные выборы, где коммунисты, скорее всего, потеряли бы значительную часть избирателей, но опасаясь советской интервенции, ничего не предпринял. Армия, руководимая формально беспартийным Людвиком Свободой, осталась в казармах и не заняла ничьей стороны. Коммунисты подготовили вооруженные отряды сторонников (были быстро созданы и вооружены «комитеты действий», которым на подмогу были прикомандированы участники профсоюзов) в помощь полиции; таким образом удалось захватить столицу, Прагу, где сторонники коммунистов провели серию демонстраций, при этом студенческий митинг протеста был разогнан; министерства, ранее не входившие в сферу влияния коммунистов, были захвачены; выступив перед стотысячным митингом мобилизованных коммунистами граждан, Готвальд пригрозил Бенешу тотальной забастовкой в случае отказа от формирования правительства полностью из членов КЧС. 25 февраля 1948 года Бенеш капитулировал, приняв отставку министров-некоммунистов и назначил новое правительство в соответствии с требованиями компартии. Готвальд сохранил за собой пост премьер-министра в правительстве, в котором теперь преобладали коммунисты и промосковские социал-демократы. Лидер социал-демократов Зденек Фирлингер фактически поддержал переворот своим смиренным бездействием. Члены Народной, Чешской национально-социальной партии и Словацкой демократической партии все еще имели возможность быть политически активными, поэтому номинально правительство все еще оставалось коалицией. Однако в эти другие партии уже проникали сторонники коммунистов. Единственным высокопоставленным некрасным министром, был министр иностранных дел Ян Масарик, но спустя две недели его найдут мертвым. Долгое время считалось, что он покончил жизнь самоубийством от безысходности, но в итоге выяснилось, что ему помогли уйти из жизни, выбросив из окна третьего этажа (позднее это подтвердилось данными открытых советских архивов).

После переворота коммунисты ожидаемо укрепили свои позиции: Национальная Ассамблея склонилась перед Готвальдом, выразив вотум доверия 230 голосами (девять депутатов после переворота сняли с себя полномочия в знак протеста). По всей стране были уволены тысячи госслужащих, сотни арестованы; многие были вынуждены бежать за границу. В мае 1948-го коммунисты через подконтрольный теперь им парламент продавили выгодный себе новый текст Конституции, а в конце месяца провели выборы по спискам Национального Фронта, что давало им абсолютное большинство с учетом поддержки социал-демократов (позднее они вступят в ряды КЧС), а некоммунистические партии превращались в полностью выхолощенные формальные структуры; оппозиция, не вошедшая в Национальный Фронт, перестала существовать. В июне Готвальд сменил Бенеша на посту президента; последний умер в сентябре, символично завершив цепь событий Пражского переворота – по сохранившимся свидетельствам, огромная мрачная молчаливая толпа пришла почтить не только самого Бенеша, но и демократию, которую он так недолго представлял.

На первый взгляд, события переворота выглядят слаженно выполненным хитрым планом чешских коммунистов, однако без имперской сталинской «руки Москвы» вовсе не обошлось. Известно, что Рудольф Сланский, второй номер в высшей иерархии КЧС, незадолго до вступления событий в активную фазу, встречался с посланцами Сталина, от которых получил инструкции по захвату власти (4 года спустя, он будет обвинен в «троцкистско-титоистско-сионистском заговоре» и приговорен к смертной казни через повешение; его тело кремируют, а прах развеют в пригороде Праги). Валериан Зорин, в те годы советский посол в Чехословакии, консультировал руководство КЧС при подготовке к перевороту, а в ходе массовых прокоммунистических демонстраций предлагал Готвальду помощь Красной Армии, расквартированной на границе (Готвальд отказался, считая, что одной угрозы будет достаточно для психологического давления на Бенеша и не-коммунистов).

Пожалуй, на этом можно было бы и закончить с п. 1 про «умолчание», НО… Точно также, как ничего в фильме нет о предыстории установления монополии коммунистов на власть,точно также абсолютно ничего в повествовании не сказано о Миладе Гораковой, чешской патриотке и антифашистке-подпольщице, прошедшей нацистские лагеря, вернувшейся в Чехословакию в 1945-м, некоторое время возглавлявшей Совет чехословацких женщин; еще через пять лет после возвращения в страну ее обвинят в антикоммунистическом заговоре и повесят в тюрьме по приговору суда. Один из ее обвинителей, Карел Шваб, также был казнен на излете волны репрессивных процессов. В сегодняшней Чехии 27 июня, день смерти Гораковой, отмечается как национальный день памяти жертв коммунистического режима.

Международная реакция на те события говорит сама за себя. Переворот лишь подогрел тревоги западных политических кругов, ускорив претворение в жизнь Плана Маршалла, учреждение ФРГ и спровоцировав создание блока НАТО чуть менее чем через год.

***

К 1968-му Чехословакия подошла со следующими вводными:

1) растущие реформистские настроения в аппарате КЧС. В некоторой мере на это действительно повлияла десталинизация – ряд высших руководителей чешской компартии в середине 1950-х жили и учились в Москве, имея возможность напрямую наблюдать не только «развенчание культа личности», но и реальное качество жизни советских людей. Ота Шик, тогда еще правоверный коммунист, впоследствии вспоминал, как московские будни «лишили его всяких иллюзий». Он также отмечал «бедность, недостаток товаров и «длинные очереди хмурых людей», связывая это не только с разрушительными последствиями войны, сколько с «существованием больших социальных различий, привилегий для партийных чиновников» и высокомерным отношением номенклатуры к простому населению. В свою очередь ЗденекМлынарж, один из секретарей КЧС, вспоминал о постепенном разочаровании в сталинизме: «Вместо того, чтобы вернуться ещё более убеждёнными сталинистами, мы, всё ещё оставаясь сталинистами, оказывались уже с червоточиной. На нас теперь не действовало главное заклинание официальной партийной политики — универсальность и обязательность советского образца. Советский Союз утратил для нас свой авторитет как совершенный образец для подражания». Иными были советские впечатления: профессор МГУ Л. П. Лаптева, известный историк-славист, проходившая стажировку в ЧССР около 1962 г., по возвращении рассказывала, как «все имели возможность открыто выражать свои мысли и не бояться. Издавалось большое число научных журналов, существовала возможность широкого обмена мнениями…». Любопытно, что сравнение происходит с Советским Союзом в годы зенита «оттепели».

2) Экономика. В начале-середине 1960-х экономика Чехословакии столкнулась с замедлением темпов роста (о чем сказано и в фильме). Но нельзя забывать, что советская модель индустриализации была мало, если вообще, применима к чехам, поскольку уже до начала Второй Мировой страна была достаточно индустриально развитой. Логично предположить, что видя ограничения ортодоксального «госпланового» метода, чешские руководители задумали пересмотреть экономическую политику.

3) Во введении к тексту уже было сказано, что коммунисты в середине 1940-х пользовались большим уважением и авторитетом (в том числе за позицию по разделу Чехословакии в конце 1930-х). Но после переворота и последовавших репрессий1949—1954 гг. все изменилось. Очевидно, население разочаровалось в коммунистах и затаило на властей глухую обиду; кроме того, коммунистов изначально воспринимали не как некий безальтернативный и абсолютный «авангард», а лишь как одну из партий среди многих. Более того, среднее и старшее поколение чехов хорошо помнили демократические свободы и либеральную атмосферу Первой республики. Все это предопределило взрывной рост низовой гражданской активности и мгновенный расцвет общественной дискуссии (от умеренной критики коммунистов до выражения антисоветских и прозападных настроений, отсюда появились «буржуазные националисты, троцкисты и уклонисты всех мастей»), лишь только партия в благородном порыве приоткрыла окно возможностей…

Выводы, обобщения и оценки, а также факты, не вошедшие в первую часть, будут даны в третьей части.

Часть 2. Фильм, смыслы и чувства

00:06:00 – 00:06:45 –Якобы, в 1948-м имела попытка «буржуазного переворота», а коммунисты его предотвратили. Нет, на самом деле, как уже было написано выше, это коммунисты под угрозой советского вторжения, подталкиваемые Москвой, совершили переворот. Или, «буржуазный переворот» (которого не было) должен вызвать у зрителя чувство удовлетворения последующими кадрами растущего ассортимента промышленного производства и показателей экономической статистики?

00:08:09 В третье пятилетке начинается про замедление роста (якобы государство при этом слишком много взяло на себя социальных обязательств). Госплан конечно же не виноват, а факт уже имевшейся до коммунистов развитой промышленности никакой роли не играет.

00:09:20 «при этом и художники и писатели получали от государства зарплату». Гражданин Иванов искренне полагает, что если творческих людей обязать перед государством финансово, то их лояльность гарантирована пожизненно. Но как показывает практика, финансовые обязательства работают по этой задумке только при капитализме.В СССР у Союза Композиторов, например, были не только зарплаты от государства, но и широкий набор собственности (система оформилась еще при позднем Сталине). Подобный патернализм приводил лишь к изощренным интригам «за доступ к кормушке». Странно выходит, «революционный марксизм»людей от простых эгоистических желаний не избавляет, даже если они советская интеллигенция!

«Наш Современник» №1/2019, Александр Белоненко: Шостакович и Свиридов. К истории взаимоотношений.

00:10:16 Фрагмент про Ота Шика, а также комментарийИванова за кадром, из которого наиболее очевидный вывод – партия затеяла реформы якобы специально, чтобы подорвать доверие к социализму. Чего стоит вклейка из пропагандистской видеохроники, где Шика называют «ярым ревизионистом». Но это лишь говорит нам о стремлении сусловской пропаганды навесить уничижительный ярлык на ведущего реформатора. А навесить потому, что для московских бюрократов добровольная сдача монопольных позиций выглядела опасной ересью.Дело еще в том, что вторая половина 1960-х – это еще не закатившаяся звезда кейнсианской налогово-бюджетно регулируемой экономики (неолиберализм войдет в моду лишь еще через полтора десятилетия), и в Восточной Европе к заимствованию этих практик начали присматриваться. В Польше над заимствованиями из Кейнса радиулучшения местного «развитого социализма» в те же годы работал МихалКалецкий. Закончить свою работу, он, увы, не смог по причине оголтелой антисемитской кампании, развязанной руководством ПОРП. ККалецкому мы еще вернемся в заключительной части. Ота Шик мыслил в похожем ключе, и даже был на хорошем счету в партии, но в экономике, как можно сегодня судить пост-фактум, разбирался лучше чем в политике; считая, что процессы политической и экономической либерализации должны происходить одновременно, он убедил в этом Политбюро КЧС, но социальные последствия в должной мере при этом никто не учёл. Вообще, в партии, видимо, не могли себе представить, что население воспользуется свободами слова и собраний настолько охотно…

00:13:20 Цитата по книге Н. Платошкина, фрагмент:«Советский налогоплательщик заплатил за экономические просчеты Ота Шика своим рублем». В самом деле, можно и так это назвать. Но подается таким образом, как будто Леонид Брежнев, шипя про себя проклятия и обливаясь слезами, провел во всех республиках референдум, «помочь Дубчеку или ну его?», и советский народ, также прошипев и всплакнув, единогласно проголосовал за помощь. Ну разумеется, никакой возможности у советского человека отказаться от уплаты налогов не было. И никто советских людей не спрашивал, будут они платить или не будут.За военные авантюры 1980-х, безмерно нагрузившие бюджет, советский налогоплательщик тоже вполне себе платил, и не возражал. И за превосходство в небе Вьетнама – тоже…

00:16:37 Цитата из книги Николая Платошкина «Весна и осень чехословацкого социализма», фрагмент: «План 1965 года был выполнен, потому что был занижен и только за счет предприятий, работавших «по-старому». Допустим, так и было. И что с того? Это не свидетельствует прямо о вредительских намерениях Шика и товарищей. Не вдаваясь в тонкости интерпретации оценок экономических решений, можно посмотреть на противоположный край коммунистического блока:в Северной Корее, например, после 1960-го не был выполнен вообще ни один план, их растягивали до 7 и даже до 10 лет с ведома самого Ким Ир Сена, чтобы скрыть провалы и скорректировать цели! При этом абсолютно вся экономика была государственной, никаких тебе кооперативов и частных такси (единственный материальный результат реформ Шика, который успели реализовать). С 1957-го каждый северокореец был обязан иметь официальную государственную работу, вместо символических денег – отоваривание натуральными пайками в распределительных пунктах. В середине 1990-х эта система развалилась (прекратились дотации от СССР, Китай уменьшил объемы поддержки), а наводнения и засуха 1996-1998 годов заставила население натурально есть траву (сейчас это не более чем «клюква», но в 1998-2002 годах это было правдой). Система государственной занятости с выстроенной над ней сетью полицейского контроля болезненно развалилась, и из ниоткуда возникло низовое нелегальное частное предпринимательство. Лишь в 2012-м уже Ким ЧенЫн легализует «частников». Гражданину Иванову, наверное, такой идеологически правильный вариант больше по душе? Кстати, а каким образом наращивание темпа реформ привело бы к реставрации капитализма, о чем нам вкрадчиво сообщают далее по видеоряду? И почему результат бы был однозначно таким же плохим, как в России 1990-х?Пруфов мы, увы, не увидим, но например у меня по части истории экономики КНДР они есть, поищите статью в «Вестнике Бури» за моим авторством.

00:18:13 «из тюрем возвращаются буржуазные националисты, троцкисты, уклонисты всех мастей». Зная общий ход событий, можно согласиться, что освобождение политзаключенных было несколько преждевременным. Но из дальнейшего повествования и подборок источников совершенно неясно, какую конкретно роль эти люди сыграли в дальнейшей общественной жизни? Ушли ли они, скажем, в криминал, или как-то повлияли на напор стихийногосопротивления? Есть ли хоть один герой сопротивления среди 5319 человек, амнистированных в 1960-м? Углубляться в подобные вопросы интересно, потому что ни в Чехии и Словакии, ни тем более на остальном Западе не раскручен ни один герой сопротивления «оккупации», хотя бы отдаленно сопоставимый по известности, скажем, с Валенсой. Нет этого и в фильме, зрителю предлагается просто невзлюбить освобожденных политзеков, и просто за то, что они «буржуазные националисты, троцкисты, уклонисты всех мастей».

00:20:43 – Первое открытое выступлениеСоюза Писателей в июне 1967 года. Освобожденные политзеки, не иначе, вдохнули воздух свободы и рванули саботировать и разлагать чешский Союз Писателей. Но если серьезно, то на культурном фронте ветер освобождения подул еще в 1963-м, когда интеллектуалы-марксисты(!) провели в Люблице конференцию, посвященную жизни и наследию Франца Кафки. Кафка быстро стал символом возрождения творческой свободы для интеллигенции.

00:22:22 – Кадры и голос автора:бум регистрации общественных организаций, а также про проявившуюся антисоветскую агитацию. Антисоветская агитация, это конечно же тяжкое преступление, за которое стрелять без суда из следствия. Но выше я уже касался этого: чехи еще с довоенных времен воспринимали коммунистов как одну из партий, и ослабление партийного контроля восприняли если не как слабость, то уж точно как начало«демократического транзита», где запретов не существует. В то же время известно, что в мае советское КГБ уже имело сеть агентов, внедренных в продемократические организации, например, к христианским демократам (операция «Прогресс»). Эта сеть, с одной стороны, могла бы производить саботаж действий местных демократов, а с другой – наблюдать и фиксировать общественные настроения. Но мы сегодня не владеем материалами за авторством советских разведчиков о тех событиях – ни мемуарами, ни документами, которые за давностью лет могли бы быть рассекречены. Опять придется невзлюбить антисоветчиков только за то что они анти…

00:34:15 – 00:34:57

Из этого отрезка мы узнаем, что контрреволюционное подполье совсем удизморалило работу МВД, помимо диверсантов в страну въезжали католические священники, а хитрые пропагандисты принялись подрывать моральные устои и авторитет партии, разлагая молодежь и прославляя традиции (докоммунистические, видимо). Далее видеоряд завершает очередная агиточная вставка с осуждением «отказа от революционного марксизма». Ха! К концу 1960-х марксизм в советском блоке уже давно не был революционным, в университетах преподавали душный «диамат», выхолощенный от первоначального смысла, цитаты для выступлений высших партийных чиновников подбирались по необходимости (хотя тот же Леонид Брежнев, как известно, просил не вставлять цитат в его речи, честно признавая, что никто не поверит что он читал Маркса), уважаемый сегодня в узких кругах Ильенков прямо пожаловался в ЦК КПСС на профанацию философского образования, а различные троцкистские/маоистские/сталинистские/новолевые марксистские кружки выслеживались все тем же КГБ и давились на корню. Вопросы о подполье и диверсантах все еще остаются: если это были граждане западноевропейских стран, скажем Франции, Германии или Британии, то почему никаких дополнительных подтверждений этому нет? Если бы кого-то из них взяли с поличным, советская пропаганды бы с радостью уцепилась за такой факт и растиражировала бы его! Тем более, КГБ в стране уже обосновалось, и возможность ловить шпионов империализма была. Но мы не знаем никаких фактов и имен, доказывающих присутствие в Чехословакии шпионов и диверсантов. Остается загадкой, чем могли навредить пришлые католики – по-моему, наоборот, они по-своему, по-христиански могли бы сдержать наступающую бездуховность…

00:35:30 С визитом в Прагу прибыл Збигнев Бжезинский. Да, после упоминания Бжезинского зритель просто обязан убедиться в коварном плане Запада! Интересный факт – Бжезинский был «политически грамотно» женат на внучатой племяннице того самого Бенеша, которому Готвальд устроил переворот. Тот визит был неофициальным и никак не был задокументирован соответствующими дипломатическими каналами. Но 14 июня Бжезинский действительно посещал столицу, и читал лекции новоиспеченным оппозиционерам. Опубликованный в конце месяца манифест «Две тысячи слов», как считается, был написан под влиянием тех лекций. Но при всем этом Бжезинский в 60-е еще не был тем законченным неоконсервативным ястребом, каким он стал к 1980-м. Об этом не любят говорить российские официальные патриоты, но в качестве президентского советника еще при Эйзенхауэре будущая икона антисоветизма горячо убеждал и Айка, и того самого демонического директора ЦРУ Даллеса отказаться от стратегии «отбрасывания» в отношении Восточной Европы, а вместо этого искать точки соприкосновения в экономике и дипломатии. Эту линию Бжезинский продолжал отстаивать и в середине-второй половине 1960-х, как сдерживающуюконтинентальные амбиции ДеГолля («Европа от Атлантики до Урала»). В общем, это сегодня мы знаем Бжезинского как русофоба и антисоветчика, и по просмотру кадров должны тут же вспомнить Викторию Нуланд раздающей печенькипротестующим украинцам. А тогда для самого геополитика это было не более чем личной провокацией и «троллингом», ни он сам и никто другой не ждал от этого каких-то серьезных последствий (с этим соглашаются и российские историки, как например, А. Замостьянов), перехватить инициативу у КСЧ так и не удалось.

00:36:24 Фрагмент чешской кинохроники, Йозеф Смрковский выступает: «партия больше не будет и не должна руководить». Возникает подозрение, что цитата вырвана из контекста – партия не будет руководить кем и чем? Профсоюзами или печатью? Производством или финансами? Мне вот про Смрковского известно совсем другое – тот вполне себе оставался сторонником сохранения в Конституции руководящей роли компартии. И вообще, чешские коммунисты не так уж чтобы торопились попрощаться с властью – Дубчек, мысля «социализм с человеческим лицом», предусматривал аж 10-летний транзитный период, где многопартийность наступила бы как окончательное его завершение.

00:37:32 «Под маской либерализации власть сосредоточилась в руках антикоммунистов,оперевшихся на молодежь и реакционные слои интеллигенции, что способствовало бы реставрации капитализма и сближению с Западом». В подборках цитат и воспоминаний мы никаких прямых подтверждений этому конечно же не увидим. Кстати, а не додумывает ли все это гражданин Иванов за зрителя? Хотя бдительным быть надо – безмерно коварны эти ревизионисты…

00:37:52 Цитируется реакция Юрия Андропова на события. Не представляю, как и кого сегодня можно напугать социал-демократами? Венгерские события для Андропова, личнымкошмаром конечно были, но разве не большая угроза исходила от венгерских правых в те дни? С другой стороны, Андропов очень высоко ценил последствия венгерской «нормализации» (тот самый гуляш-коммунизм) и, по некоторым сведениям, подумывал о переносе того опыта в советские реалии, но реализовать эти замыслы ему позволила смерть.

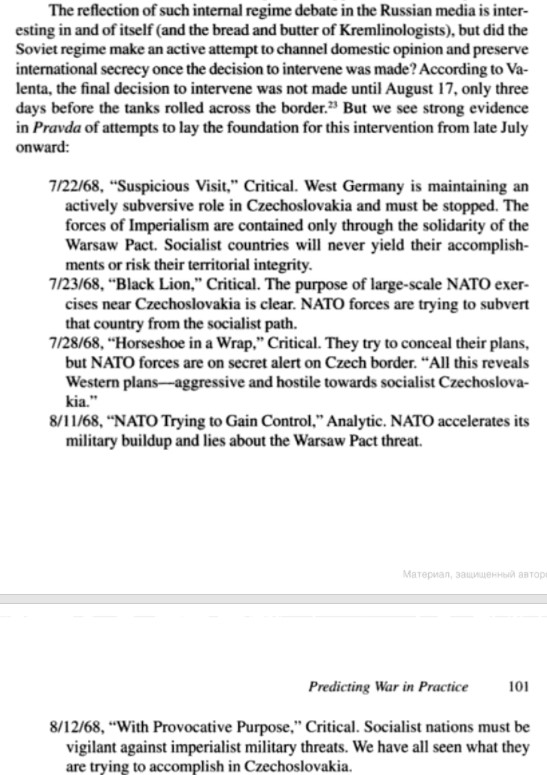

00:39:01 Про активность НАТО у границ. Этой активности быть в те дни совсем никак не могло, и вот почему. Учения проводила Западная Германия (BlackLion, не путать с одноименной операцией во Вьетнаме) примерно со второй половины июля и до начала октября. Причем, учения проводились не в Баварии, граничащей с ЧССР, а в Баден-Вюртемберге, что западнее. В списке операций НАТО за 1968-й никаких операций также не значится. США в связи с Вьетнамской войной и бюджетными ограничениями в тот год свою европейскую группировку вообще сократили, а REFORGER впервые официально провели лишь в январе 1969-го, когда от «Пражской Весны» остались только воспоминания. Присутствие империализма периодически обозначалось советской пропагандой чтобы обосновать вторжение, но было ли это правдой? Непохоже.

00:41:41«Дин Раск, а затем Линдон Джонсон подтверждают невмешательство и заявляют сдержанность». Америке в тот год вообще было не до чехов, поскольку предстояли президентские выборы (про частичный вывод европейской группы войск уже я написал выше).

00:43:41«Летом 1968-го проводятся интенсивные военные учения, окончание которых Москва пытается всячески затягивать, чтобы оставить войска на территории Чехословакии». Вероятно, поэтому западногерманскиеBlackLion тоже длились долго.

00:49:23 – 01:17:54Довольно большой фрагмент про эпизоды пассивного сопротивления, насыщенный фрагментами воспоминаний солдат-участников. Этот фрагмент призван не столько убедить зрителей в аморальности действий неназванных «контрреволюционных подпольщиков», «диверсантов» и «экстремистов», сколько окончательно укоренить подозрения в тайном проникновении вышеназванных негодяев откуда-то из сопредельных западноевропейских стран. На самом делеудержание диверсантов где-то на втором плане отдает конспирологией, потому что, как я писал выше, в мае по стране уже была развернута сеть КГБ, но о шпионах ЦРУ и активности американского, или какого-то еще западного посольства в ходе Пражской Весны мы ничего не знаем! В фильме этого нет (ЦРУ и посольства не упоминаются вообще ни разу за весь фильм), советская пропаганда ничего такого нам не оставила, пропаганда современная вообще Прагу-1968 не рассматривает как значимую и не тиражирует никаких фактов, изобличающих участие западных разведок. Про то, что участники сопротивления поголовно остались «невоспетыми героями», я тоже уже писал. Ни Запад их в жертвы коммунизма не записал, ни сами чехи и словаки их никак не прославляют. Горакову чехи помнят, а активистов Весны что-то не. Ну и совершенно неясно, каков вклад в стихийный резистанс выпущенных политзаключенных? Не все же они как один пошли бить коммунистов? А сколько тогда? Осужден ли кто-либо из них повторно, есть ли смертные приговоры? (в то же время я осуждаю и не оправдываю убийства советских солдат)

Чтобы подвести логическую черту под «подпольщиками», выскажу свою догадку. Китайцы (а именно Мао и Чжоу Эньлай) отреагировали на вторжение в ЧССР крайне негативно, известно что они даже бросились призывом к сопротивлению; неизвестно, услышали ли чехи китайцев (учитывая запредельную свободу прессы могли и услышать, но это не точно), и ушел ли тот призыв в народ, но упоминаемые эпизоды пассивного сопротивления, очевидно, оно и есть; учитывая признаки разложения в чехословацкой армии, фиксируемые московскими военными советниками, я допускаю вероятным, что чехи действительно попытались организовать стихийное сопротивление, расчитывая на помощь армии, но никакой помощи кроме оружия и раций не получили, и сопротивление быстро захлебнулось. Собственно, это единственно рациональный ход мысли, если мы отвергаем конспирологию и подозрения по линии «Запад гадил».

01:16:30Фрагмент с выдержкой из памятки воину-интернационалисту. Развожу руками, потому что шляпу уже снял. Нерушимо будем стоять на страже…

01:06:05 «Стричь женщин и публично издеваться над ними это как мы помним старая добрая европейская традиция. На ком еще выместить зло за свою трусость мужчинам, не посмевшим вступить в открытое противостояние?».В самом деле недостойно и низко. Но кто тогда стрелял из ручных пулеметов, кидал гранаты и вещал по радио?

01:24:09 Фрагмент из эфираRussiaTodayпро вертолет в Ираке. Зачем это здесь?

01:28:01 из воспоминаний Хабаса Бибулова: «в части идеологии мы были подготовлены и убеждены в правоте своих действий». Очень похвально, но мало ли кто и когда подъезжал к чужим границам «на разогреве»…

01:29:35 Фраза: упоминаются действия армии «капиталистических США во Вьетнаме». В Америке мощное антивоенное движение в конце 1960-х вообще-то смогло в итоге повлиять на вывод войск из Вьетконга, благодаря чему южный Вьетнам остался без прикрытия и был поглощен северянами. Если бы Америка так протестовала году в 1951-м, то возможно что и Корея была бы единой коммунистической. А протестовал в СССР кто-нибудь против войны в Афганистане? Против интервенции в Прагу вышло 7 человек, этих все знают, а против Афганистана?

01:30:43 -Фрагмент воспоминания участника, фрагмент текста:«по некоторым сведениям, из Австрии прибыло 500 полицейских в штатском, которые ввезли в страну оружие». Призрак ходит у границы, призрак империализма. Ключевые слова – «по некоторым сведениям».Интересно, что это едва ли не единственный источник, ссылающийся на оперативные данные КГБ. Но никаких однозначных доказательств, фото этих полицейских, или раций, который приехали вслед за ними, мы так и не увидим.

01:31:42 «Отдельное место в освещении занимает вмешательство в чехословацкие события НАТО и конкретно американцев. Понятно, что этого вмешательства просто не могло не быть». Пожалуй, единственный фрагмент, который нет смысла вообще никак оспаривать. Чтобы не пересказывать историю случайно заехавшей киногруппы, принятой за армейскую часть, могу лишь добавить от себя, что 1 дивизия армии США с 1965 по 1970 сражалась все в том же Вьетнаме, и с 9 августа по 23 сентября участвовала в третьей фазе Тетского наступления, то есть физически присутствовать где-либо еще на карте мира попросту не могла! 3 механизированная дивизия действительно была расквартирована в тот год в Баварии, но во-первых на самом ее северо-западе, на достаточном удалении от границы и по сути в центре ФРГ, а во-вторых единственная «провокация», за которую ответственна эта войсковая часть, датируется 1961-м, когда подотчетный дивизии 7-й пехотный полк проехал из Баварии в Западный Берлин: после возведения стены (Берлинской) американцы не понимали, позволят им свободно проехать через западные области ГДР или нет. Доехали в итоге без происшествий. О каких-либо передвижениях дивизии в горячие летние дни 1968-го никакой информации нет, и командующий 6 корпуса, в который дивизия входила, совершенно спокойно пересидел пражский кризис, не отдавая приказов ни о каких передислокациях и освободив пост лишь через год. Так что «заблудившиеся дивизии» действительно выдуманы, и уж первая с третьей точно границу не пересекали. Батальоны с соответствующими номерами, к слову, тоже были слишком далеко от чехословацкого ТВД…

01:34:35 «Мы собрали полумиллионное войско, 3 танковых армии, 4 воздушных армии, 3 армии ПВО, артиллерия, связь, три фронта открыли» – Ух как, аж мурашки по коже! Воистину крепка советская власть, броня и танки!

01:46:34 Здесь начинается фрагмент про бархатную революцию, но тут я вижу лишь два принципиальных момента. Во-первых, ЧССР не распалась, а «расфедерализовалась». Еще до событий Пражской Весны при участии Дубчека страна стала федерацией союза Чехии и Словакии. Евроинтеграция лишь подстегнула то, что и так должно было случиться, но хотя бы это произошло мирным путем, а не как в Югославии. Ну и рост сектора услуг в экономке, как по мне – совсем не что-то плохое…

01:49:15 Чехи были не против присутствия НАТО на их земле. Увы, но это так. А почему так? Потому что образ советского танка слишком прочно стал ассоциироваться с «русской угрозой», во-первых, во-вторых жизнь ему продляют местные политтехнологи, и население пока еще охотно на это откликается. Возможно, со сменой поколений это уйдет. Вступлению в НАТО и размещение радара было легко принято общественным мнением потому, что это сделал популярный президент Вацлав Гавел ближе к концу своего второго президентского срока. Нравится это или нет, но чехи не воспринимают войсковые части новых союзников как оккупационные, в отличие от советских. Хотя Иванов, похоже, другого мнения – ничтожные перевертыши эти чехи и словаки!

02:01:39 Фрагмент цитаты автора «о навязывании западного образа жизни, кино литературы и музыки». За музыку могу сказать смело, что государственные студии грамзаписи Болгарии, Польши и Югославии (а речь идет о 1970-1980 годах, то есть уже значительно позже чешских событий, когда долгоиграющие пластинки окончательно стали массовым популярным форматом, к тому же их издание государству было контролировать удобно – что не понравилось, то и не издали бы) выпускали джазовые, диско, и многие другие сборники. И местная цензура все это легко пропускала. И кто это проспал – Брежнев, Черненко, Горбачев? КГБ? Хонеккер? Живков? Румынский комсомол? Местная общественность? Советские люди? Кстати, если кто-то вдруг интересуется, у меня такая коллекция пластинок собралась около 10 лет назад, но поклонником теплого винилового звука я так и не стал, и сейчас, когда подавляющая часть этой музыки у меня оцифрована, я неспешно подыскиваю покупателя. Но учтите – за последствия приобретения в виде быстрого и необратимого морально-политического разложения продавец ответственности не несет!

02:02:05 Цитата Матоуша:«песни протеста пели не против жизни при коммунизме, а против мира взрослых».Возможно кто-то не знает, но 1968-й на Западе считается годом «молодежной революции», массовых молодежных протестов с отчетливым левым уклоном, наиболее яркие моменты которых произошли во Франции. В ходе тех событий произошел курьезный факт: Де Голль скрылся из столицы на одну из западногерманских военных баз, из-за чего сложилась ситуация, близкая к революционной: Париж был охвачен протестным хаосом, власть не осуществлялась; местные коммунисты уже подумывали присоединиться к выступлениям, но из Москвы поступила инструкция – не сметь! Компартия Франции поддержала вторжение к чехам, тут же дистанцировавшись от левого крыла уличных протестов, гошистов (левачествующей молодежи). Поэтому «Красный май» для следующих поколений остался лишь коротким и ярким молодежным карнавалом.

02:02:37 «особую ставку контрреволюция сделала на молодежь<…>молодое поколение не знало буржуазного строя <…>не пережила мрака нацистской оккупации» (очередная вырезка из агитпропа имени Суслова). МиладаГоракова пережила мраки нацизма, а вот светлых коммунистов немножечко нет… Судя по тому, как легко прорвало плотину цензуры в 1968-м, и как легко перемены наступили еще через 20 лет, подозреваю, что чехи передавали по наследству рассказы о той самой Первой Республике, и образ той жизни стал межпоколенческой легендой. Что-то похожее, только в более легком издании, полагаю, происходит иу нас, ибо а как еще объяснить, что в 2021-м все еще существует ностальгия по СССР и появляются все эти «красные» блоги и «марксистские кружки»?

02:14:44 Фрагмент речи автора за кадром: «освещение событий в стране, где готовится смена общественно-экономической формации…». Ну вот хочется всем этим марксистам и левым патриотам, чтоб «социализм как в СССР» был формацией, и все тебе тут! Что Егору Иванову, что Тарасову, что каким-нибудь еще юным ленинцам. Я сторонник менее популярной точки зрения, что никакой формацией здесь и не пахнет, и что СССР, что его «спиноффы» являлись ничем иным как банальными партийными диктатурами, колебавшимися между единоличной властью и коллективным руководством «в сфере надстройки». Никакой демократии советов они по умолчанию не могли создать, не говоря уже о том, что отчуждение фактически сохранялось. Капитализм, независимо от того, авторитарная власть в конкретной стране, или выборы неважно какой степени свободности, или там референдумы по национализации жилфонда, как формация не ломается и не откатывается, а с социализмом все хитро – пришли коммунисты, формацию создали, ушли коммунисты, формация испарилась. Где-то здесь подвох…

02:23:15«Либеральную общественность возмущает, что Россия смеет заключать международные договора». Россия права-то имеет. Но гражданин Иванов патриот кого? СССР или Российской Федерации?

02:33:40 «Вводить войска в Чехословакию было поздно» ой ли? а в 48-м было вовремя? Зорин же предлагал эту помощь Готвальду? Правда, тогда обошлось, легкими мишенями оказались местные буржуйчики…

02:36:22 – «не случилось жесткой руки, тряхнувшей бы хорошенько плюралистов, ревизионистов и толкователей марксизма на новый лад». Хорошенько тряхнувшей чтобы что? Чтобы общество так и зависло в солнечном 1980-м, где уже порядком забронзовевшие вожди что-то бормочут про собираемость урожаев? Чтобы так и тянуть лямку armrace и поддерживать непонятные режимы третьего мира в ущерб внутреннему развитию? Хотя что это я, у нас же целое движение «граждан СССР» есть, они там живут до сих пор!

Часть 3. Что думать? Выводы и заключение.

Егор Иванов хочет убедить зрителей в правильности «левопатриотического» истолкования событий в Чехословакии 1968 года, при этом довольно умело играя на восприятии и стереотипах: малограмотные карьеристы, материализовавшиеся в КЧС, решили в реформы, и спровоцировали политический кризис, угрожавший единству «социалистических наций», создали почву для «реставрации капитализма»; внутри страны во всю «отрывалась» ревизия, а по зарослям укропа на австрийской и западногерманской границах ЧССР ползали наймиты империализма; идеологически подкованные советские солдаты приехали по-товарищески навести порядок, а подлые чехи их встретили не хлебом-солью, а пассивным сопротивлением (повторюсь, я осуждаю и не оправдываю убийства солдат коалиции ОВД); чехов на пусть истинный вернули, а они, негодяи такие, не оценили; мы должны вспомнить Перестройку, ощутить боль ниже поясницы, и полюбить партийных консерваторов, «революционный марксизм», СССР (вот только каких годов все-таки?) а также испытать отвращение к «либеральной общественности», уклонистам, ревизионистам, и прямо возненавидеть «контрреволюционеров». В более генерализованном виде разбор докфильма в сопоставимом формате я проводил с помощью Алексея Кунгурова в марте сего года. Наши оценки, за исключением второстепенных деталей, совпали, лишь укрепив мое мнение о ностальгическо-пропагандистском подтексте фильма.

Сейчас же я предлагаю совсем другой взгляд. Чехи и словаки успели сложиться как политическая нация между Первой и Второй мировыми войнами, и не ожидали, что вместо многопартийного парламента когда-нибудь может наступить диктатура; коммунистов в первые послевоенные годы уважали, но после переворота 1948-го отношение, как можно судить, изменилось – теперь коммунистов воспринимали как промосковских узурпаторов, очевидно репрессии 1949-1954 годов добавили неприязни, и в целом это отношение, будучи подкрепленным в 1968, просуществовало вплоть до 1989-го.То есть по сути чехи все это время просто «пережидали», пока правление коммунистов закончится, и никакой «расцвет общественной жизни» уже не мог этого изменить. Реформаторская верхушка КПЧ оказалась наивной в том смысле, что не попыталась, во-первых, просчитать худшие сценарии либерализации (в этом их действительно повторят советские реформаторы), и во-вторых, не озаботились тем, чтобы либо заручиться поддержкой кого-то из соседей (тех же венгров) для «продажи» Москве своего плана реформ под личные гарантии, либо презентовать Москве напрямую и понять опасения «большого брата». Вместо этого Дубчек и Шик со своей командой стали откручивать гайки по наитию, что и произвело эффект резкого открытия хорошенько встряхнутой бутылки лимонада: брызги полетели на метры вокруг (речь о резком взлете гражданской активности и печатной дискуссии). По словам известного чешского историка П. Чорнея, студенческие годы которого пришлись на конец 1960-х гг., Пражская весна не являлась делом только компартии, поскольку «всё чехословацкое общество подняло голову, обрело надежду… и мечтало о свободе». В Москве пытались было проявить терпение (чтобы не повторять ошибок Будапешта-1956), но страхи все же взяли верх: страхи не только и столько за последствия выхода чехов из ОВД, сколько за пример действий освобожденного населения – Советам это было ни к чему, к 1970м никакого революционного марксизма не было уже и в помине, а партийные чиновники являлись единственными выгодоприобретателями сложившегося порядка. А что если советские граждане тоже так захотят? И вообще, как считают отдельные историки, важной причиной, побудившей лидеров стран Варшавского договора к вторжению в Чехословакию, было их восприятие поведения руководства ЧССР как неоднократное и грубое нарушение неписаных правил номенклатурной этики.

Коалиция «братского долга» пересекла границу, и тут же столкнулась со стихийными актами сопротивления, которые никак не координировались, и производились с помощью армейского оружия и радиоаппаратуры: армия была в достаточной мере деморализована и прямым личным участием никак население не поддержала. Думаю, все спекуляции относительно деятельного участия «западных агентов» можно отмести как низкопробную конспирологию: контингент США в Европе был сокращен из-за Вьетнама и бюджетных проблем, НАТО никаких учений возле границы не проводило (и вообще НАТО присутствовало в заголовках «Правды» и прочих ведущих изданий совсем ненавязчиво), а проводила ФРГ в земле Баден-Вюртемберг, все чего опасались в Западной Европе – танкового наступления за пределы Восточного Блока. Сходу можно отвергнуть подозрения и в адрес ЦРУ, МИ-6, американского и британского посольств: всех граждан США сразу после начала интервенции из страны эвакуировали, о какой-либо деструктивной деятельности британцев не известно совершенно ничего внятного. Возможно, поэтому и в фильме о них ничего не говорится. Про чешское общество в те дни я тоже уже писал: непонятен ни вклад амнистированных зеков в антиправительственную деятельность (может, они все поголовно семью выбрали), мы не знаем ни самых громких некоммунистических деятелей (ну разве что кроме того же Комитета-231 и условного демократического спектра, и то, фигуру уровня того же Валенсы чешские демократы так и не породили; поплатился ли кто-либо из них свободой или жизнью во время Нормализации? Виновен ли кто-то из них в смертях солдат лично? впрочем, Егор Иванов нас убеждает, что вестернизация и антикоммунизм охватили страну поголовно, а значит задаваться любыми вопросами вообще излишне). И героев стихийного сопротивления не раскручивал потом ни Запад, ни сами чехи – мы так и не знаем их имен! Притом, что некоторое количество беженцев-чехов из страны сумело удрать, и какая-то информация у них должна была быть…

Вторжение в Чехословакию прямо нарушило право наций на самоопределение (это уже революционный марксизм без кавычек; более того, в 1966 году ООН признала это право основополагающим правом народов). Лидеры нескольких «социалистических» стран жестко и однозначно вторжение осудили: Чаушеску, тогда еще не примеривший на себя корону диктатора, выступил с речью перед жителями Бухареста, в которой в том числе призвал население взяться за оружие в случае интервенции. Именно так появились парамилитарные Полки Патриотов, в случае чего взявшие бы на себя роль партизанских соединений, правда, через 20 лет «Полноводного Дуная Разума» эти ребята спасать не стали – просто пошли на митинги вместе со всеми…

С помпой и желчью покинула ОВД ходжаистская Албания, напоследок обозвав советских «социал-империалистами». Но особенно эмоционально заклеймили операцию китайцы: в глазах Мао ЦзеДуна «доктрина Брежнева» с самого начала была предлогом для вмешательства во внутренние дела неугодных стран. Мао развернул широкую антисоветскую пропагандистскую кампанию, несмотря на то, что совсем недавно сам выступал против чешских реформ. Чжоу Эньлай, выступая на банкете в румынском посольстве 23 августа, назвал ввод советских войск «великодержавным шовинизмом, национальным эгоизмом и социальным империализмом», а также рядом нелестных эпитетов. Чжоу Эньлай закончил свою речь едва завуалированным призывом к населению Чехословакии развернуть подпольное сопротивление (услышали его или нет, доподлинно неизвестно, но судя по всему сделать в этом направлении что-то попытались).В Финляндии, стране не то чтоб идеологически верной, но на которую СССР имел некоторое влияние, произошел крупный политический скандал…

Нельзя не напомнить и то, что в тени Пражской Весны остались не менее драматические события Польского политического кризиса марта-апреля. Генсек Владислав Гомулка при поддержке министра МВД Мечи́слава Мочара инициировал разнузданную антисемитскую кампанию (формально был использован повод разрыва дипотношений Советов с Израилем в предыдущем году после арабо-израильской войны) с тем, чтобы этой кампанией прикрыть внутрипартийную борьбу (некоторое недовольство накопилось в среднем звене ПОРП, карьеры десятков чиновников долго не продвигались) и сохранить за собой верховный пост. Выступая 14 марта в Катовице с крайне эмоциональной антисемитской речью, Эдвард Гьерек, в то время руководитель местного уровня и будущий генеральный секретарь, в конце бросил: «Да будут разломаны их [сионистов] кости напором силезских вод!». Не жмет ли «революционным марксистам» антиеврейский шовинизм?

Против кампании резко выступили студенческие и интеллектуально-преподавательские круги, однако партия ответила решительными административно-полицейскими репрессиями. Так, один из заключительных митингов, анонсированный на 22 апреля, был предотвращен превентивными арестами (практически эту же тактику мы сами увидим в Москве около 25 сентября сего года, когда митинг против результатов ЭДГ окажется под угрозой срыва – ряд известных протестных депутатов и проигравших фаворитов кампании так на него и не попали, поскольку задерживались на упреждение).В протестах первоначально едва не выделилась группа вполне марксистско-ленинского толка, вместе с тем критически настроенная к официальным коммунистам; двоих ее участников впоследствии осудили на сроки от 2 до 3½ лет. Копаться в таких частностях безумно интересно, потому что в Польше, как мы теперь знаем, хотя бы ортодоксальных социалистов посадили, как впрочем и многих подозрительных протестующих, а где казни и посадки после Пражской Весны? Чешские тогда еще коммунистические прокуроры что, ориентировки и личные досье в прикуску с пивом и сосисками съели, а проекты уголовных дел посжигали в домашних каминах в годы Нормализации? Польский кризис интересен еще и тем, что события произошли вскоре после резкого повышения цен на мясо, после чего некоторое время циркулировали слухи о падении курса злотого, что, в свою очередь, едва не спровоцировало панику (привет плановикам-хардкорщикам). По некоторым оценкам, уже на рубеже 50-60хх социалистическая Польша начала входить в «застой» экономики, и в свете экономической политики любопытен факт: тот самый кейнсианский марксист Михал Калецкий, о котором я уже упоминал в первой части, тоже попал под травлю, несмотря на то, что с 1957 по 1963 служил одним из зампредов Экономического Совета ПНР, а накануне всего даже успел получить полноправного члена польской Академии Наук. Многие из его учеников были вынуждены покинуть страну. Продолжить работу Калецкий не смог, поскольку умер весной 1970-го. В этом же году Москва вынудила уйти Гомулку, при этом не сочтя подходящим и Мочара: лидером ПНР стал Гьерек. Из партии было вычищено 230 тысяч членов, но оставалось еще более 2 миллионов партийцев (рабочими из них были лишь 40%). Антисемитизм, внутрипартийная грызня и экономический догматизм горько аукнулись польским коммунистам – 1968-й стал первым звеном в цепи событий, приведших к возникновению профсоюза Солидарность 12 лет спустя (притом что идеи организации рабочих предвосхитила Декларация студенческого движения от 28 марта 1968). Повышая цены при стагнирующих зарплатах, ПОРП спровоцировала протесты 1970 и 1976 годов (а поляки помнили и о стачках 50-х), изначально строго юнионистского толка, но с возникновением политизированных профсоюзов появились и претензии и к политической системе целиком. Вообще, на живой истории Польши, Чехословакии и Румынии можно особенно отчетливо увидеть, как коммунисты за 40 лет сами настроили всех против себя – интеллигенцию, рабочих, да и население в целом…

Но на Польшу мы все же отвлеклись, а начинали мы с чехов. Хочу завершить этот обзор следующей мыслью – чехи ни Егору Иванову, ни его подписчикам, ни Советскому Союзу, ни нам с вами, вообще кому бы то ни было ничего не должны. А те, кто посмотрел фильм и не проникся симпатией к «революционному марксизму», совершенно не обязаны кидаться его читать и как-то познавать. Во-первых, чехи самостоятельная и осознанная нация. Они эмансипировались от Австро-Венгрии, они эмансипировались от Советского Союза, они мирно разошлись со словаками. А кто мы, россияне? Преходящая собственность генеральных секретарей? Или такая же приходящая затратная обуза олигархических министров? Я сознательно проигнорировал пассаж про «розовые танки и золотых онанистов». Как и зачем-то помянутых чешских проституток… при Горбачеве ходил такой анекдот: «Михаила Сергеевича спрашивают – у проституток доходы трудовые или нетрудовые? Горбачев отвечает – если они потеют, то трудовые, а если не потеют, значит нетрудовые». К чему это я? А к тому, что за 2020 год в России средняя зарплата составила 43 440 рублей (складываем по федеральным округам и делим на их количество), или ровно 530 евро по курсу на день написания статьи, за тот же год в Польше – 1477 евро, в Чехии – 1000 евро. При том что Чехия вплоть до наступления ковида считалась среди россиян одной из наиболее привлекательных для жизни центральноеврпейских стран, чешское образование пользуется среди соотечественников определенным престижем и востребованностью (ну и для эмиграции насовсем из коммуно-православно-патриото-чекистской это образование тоже охотно использовалось). Короче, не русским Егорам на чешских проституток стрелки переводить, а то и здесь, если подумать, сравнение будет не в пользу…

Могу точно сказать, что «либеральная общественность», удостоившаяся места в видеоряде, не так уж неправа – разнообразные запреты, ограничения и усиление диктатуры наваливаются на нас прямо сейчас. Или кто-то хочет поспорить с этим на излете 2021-го? Во-вторых, точно также как была экспериментом Великая Октябрьская (о целях и стоимости можно спорить), точно так же экспериментом был и план Шика-Дубчека. Чехи имели на него право. Это должно было быть испробовано. В конце концов, у капиталистов демократические транзиты есть – Испания, Португалия, Южная Корея. А у социалистов их нет. Да, у чехов не получилось, потому что вмешался «большой брат». Но без чешских попыток не было бы ни китайского экономического чуда, ни вьетнамского DoiMoi. Да, так и не возник третий путь между двух систем, но появился третий путь социал-демократии. Каждый раз, когда мы входим в конкурентную и не администрируемую кем-то из-за кулис политику, в ней появляется поле и возможности для экспериментов, без которых нет развития. Кстати, о социал-демократии. Почему так и не набрала она политический вес в России? Я так подозреваю, что из-за обилия в Сети подобных материалов левопатриотического (реваншистского) и марксистского толка.

О том, каким образом это реваншистско-ностальгическое «облако» вводит в заблуждение, сбивает с толку и вообще уводит стихийно левые массы в прошлое и поиски ответов в нем, вместо того чтобы найти и реализовать простые решения здесь и сейчас (социал-демократия есть такое решение), мы в самое ближайшее время и самым щепетильным образом продолжим говорить.