27 сентября в Третьяковской галерее на Крымском Валу завершается длившаяся более полугода выставка «Верность классике. Скульптура XX века», организованная в рамках программы «Третьяковская галерея открывает свои запасники». Некоторые из экспонатов недавно прошли реставрацию, большинство не демонстрировалось десятилетиями. Выставка, охватывающая период с 1912 по 1955 годы и особенно полно представляющая период 1920-1930-х годов, может быть интересна как специализирующимся в советской культуре, так и впервые знакомящимся с ней, — и особенно всем тем, кто привык смотреть на советское искусство как на явление, неспособное существовать вне рамок идеологии.

Обычно представление о советской скульптуре, особенно периода первых десятилетий, связывается с образами «Рабочего и колхозницы», «Девушки с веслом» или скульптурных фигур на станции метро «Площадь революции» — квинтэссенции соцреализма в скульптуре.

В небольшом зале Третьяковской галереи на Крымском валу разместилась довольно впечатляющая коллекция образцов скульптуры, ставшей альтернативой «официальному» стилю и именно поэтому много лет не видевшая света выставочных павильонов.

Среди представленных авторов — Сергей Конёнков, Владимир Домогацкий, Иосиф Чайков, Оскар Мещанинов, Марина Рындзюнская и даже Вера Мухина. Вероятно, эти имена (кроме разве что последнего) ничего особенного не говорят сегодня и ни с чем выдающимся не ассоциируются, что вполне понятно: эти скульпторы не создавали памятников эпохе, памятников «гипсового» и «мраморного» соцреализма (хотя все они много работали в портретном жанре). Их произведения свободны от идеологического подтекста, они апеллируют к античным и ренессансным традициям изображения женского тела и самозабвенного восхищения им без обращения к темам спорта, здорового образа жизни и труда — всему тому, что постоянно встречается в «официальном» курсе советского искусства. Так, искусствовед-современник Яков Тугендхольд называл скульптуру 1920-х «родной сестрой физкультуры» и «товарищем «Дискоболу»». Но ведь то, что тема спорта в античной скульптуре и в советской имеет совершенно разный смысл, видно уже из сравнения того же «Дискобола» с творением Ивана Шадра «Булыжник — оружие пролетариата».

Красота человеческого тела как независимая эстетическая ценность утратила свою значимость в раннюю советскую эпоху и воспринималась как проявление буржуазного — то есть дурного — вкуса. Скульптура, как и все остальные области искусства, служила задачам воспитания и просвещения. Через нее транслировались ценности, связанные со здоровым образом жизни и бескорыстным трудом на благо общества. По мнению Андрея Синявского, пытавшегося ответить на вопрос, «что такое социалистический реализм» в одноименном эссе, именно стремление советского искусства «воспитывать» читателя/зрителя протягивает линию преемственности между этим искусством и классицизмом XVIII века, который тоже обладал такой однонаправленной целью. Целесообразность же является, по Синявскому, самой сутью соцреализма.

Разумеется, невозможно отрицать наследование соцреалистической скульптурой, как и другими сферами искусства, античных и ренессансных традиций. Однако они были унаследованы только частично и пропущены через призму классицизма. Чистая созерцательность, бесцельное наслаждение красотой, свойственные античности, чужды соцреализму, всегда сохраняющему логику целесообразности любой детали, любого элемента, даже если его цель — препятствовать осуществлению главной цели. Однако некоторые скульпторы — и многие из них представлены на выставке — все же пошли на это.

В работах, извлеченных из запасников ГТГ, нет ни весел, ни дисков, ни молотов, ни даже младенцев — всех тех атрибутов социального статуса, обязательных для соцреалистической скульптуры, которые позволили бы идентифицировать персонажа как «стахановца», «атлета» или «мать». Вместо этого у них в руках — цветы («Девушка с цветами» Оскара Мещанинова) и корзины с виноградом («Несущая корзину с виноградом» Сергея Булаковского), что никак не апеллирует к «героическим» реалиям жизни в стране победившего пролетариата.

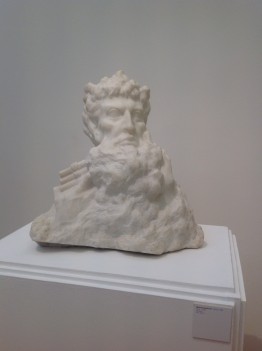

Помимо темы женского тела на выставке демонстрируется также пример (правда, всего один) обращения к мифическим сюжетам — это бюст Пана работы Владимира Домогацкого. В эпоху строящегося коммунизма избрание в качестве героя произведения персонажа античных мифов, от которого никак не стоит ожидать стремлений бороться с буржуазными пережитками и выполнять и перевыполнять планы, — явление не слишком распространенное.

Двадцатые и самое начало тридцатых годов были для СССР временем экспериментов с формами и материалами и в фотографии, и в живописи, и в архитектуре, и в скульптуре. Произведения на выставке — результаты в том числе и этих экспериментов. Сюжетная динамика максимально редуцирована (чему способствует также бюстовая форма исполнения скульптуры, которая преобладает на выставке), и самобытность произведения раскрывается за счет самой формы, игры с пластичностью и динамикой человеческого тела и лица (а кроме того, материала).

Все это особенно хорошо видно из сравнения «неофициальных» скульптур с «официальными». Важно, что представленные авторы не были оппозиционно настроены по отношению к советскому искусству, они создавали и произведения в «каноническом» стиле — по большей части в жанре портретной живописи и надгробий. Кроме того, в их биографиях прослеживаются некоторые закономерности, которые, вполне вероятно, оказали немалое влияние на то, что их произведения сейчас находятся в одном зале Третьяковской галереи. Так, многие из них учились во Франции — к примеру, Домогацкий, Рындюнская (оба изучали работы Огюста Родена), Чайков, Булаковский, Мещанинов. Последний вообще большую часть жизни прожил и проработал в Париже, а его скульптура «Девушка с цветами» участвовала в выставке «Современное французское искусство» в 1928 году в Москве. Конёнкова же еще при жизни называли “русским Роденом”.

Все скульпторы изначально были воспитаны скорее на вечных (то есть «буржуазных») темах искусства и потому воспроизводили их в своем творчестве, — что отнюдь не значит, что в их работах нет собственной авторской интерпретации. Марина Рындзюнская, представленная на выставке цементной скульптурой «Девочка с рыбкой», оживляет материал через проработку, нарочито небрежную к мелким деталям, всего тела в его пластичности. Это уже не античная скульптура, но и не предельно строго и холодно обработанная резцом «Девушка с веслом». В 1926 году Рындзюнская создала бюст Сталина, в котором, наоборот, именно через детали лица и их усиление постаралась передать характер портретируемого. Портрет Сталина, в сравнении с «Девочкой с рыбкой», — олицетворение монументальности и не апеллирует к античным мотивам.

Среди выставленных скульпторов были и те, чей творческий путь сложился совершенно по-другому: в первую очередь это Вера Мухина. Она тоже изучала скульптуру во Франции, но это не определило тематику ее дальнейших работ, которые были подчинены преимущественно соцреалистическому направлению. Однако, похоже, не полностью: на выставке можно увидеть ее «Женский торс» — классическое изображение тела в стеклянной скульптуре (по сути, материал здесь говорит гораздо больше, чем форма, так как именно стекло многократно усиливает ее текучесть и пластику).

Вальтер Беньямин, немецкий теоретик культуры, прожив в России два месяца в 1926-1927 годах, писал в опубликованном после поездки эссе «Москва», что существование здесь для стороннего наблюдателя невозможно, «потому что в каждой мельчайшей детали оно становится прекрасным и понятным только благодаря труду». Действительно, если применить данный тезис к ситуации с советской скульптурой 1920-1930-х годов, получится, что сторонними наблюдателями, созерцателями «чистой» красоты, идеологически ненаполненной, могли быть немногие — точно так же, как не апеллировать неизменно к мотиву труда, к окружающим со всех сторон реалиям индустриализации и всего подобного. Тем не менее, представленным скульпторам удалось встать на позицию тех самых сторонних наблюдателей и показать, что это возможно сделать и зрителю, чей эстетический вкус был воспитан на соцреализме — и потому удивительно, что они все еще не вошли в историю советской скульптуры как значительнейшие ее представители.

Материал подготовлен совместно с проектом «Музеинг».