Чем дальше заходит отмирание прогнившей изнутри злокачественной системы государственного контроля и управления, тем явственнее становится тот факт, что оппозиционным силам (вне зависимости от их идеологической ориентации) не удастся взять всю структуру наскоком, сломив её сопротивление и поставив на службу новой власти (кстати сказать, такие иллюзии были даже у Троцкого времён первых лет революционных событий). Очевидно, что потребуется масштабная перестройка всего аппарата, всей модели общественно-властных отношений. Подобная задача требует не столько эмоционального пыла, сколько трезвого и холодного просчёта, детальной проработки, повышения общего уровня компетенции всех участников движения, выступающего главным агентом социальных перемен. Тем не менее, скучная проработка «дорожных карт» общественных преобразований это лишь одна, вовсе не «пользовательская» сторона процесса, каковой, несомненно, являются лаконичные и доступные лозунги.

Близость требований среднему гражданину — надёжный залог от маргинализации движения. Потрудись левые приложить усилия в этом направлении — ситуации, когда очередной всклокоченный и плохо выбритый одержимый «активист» объясняет удивлённой публике как именно России нужно обороняться в скорой войне с Америкой, станут достоянием комичного прошлого. Прочие же изолированные ячейки и секции перестанут упражняться в злобе к дачникам, мелким лавочникам и таким же микроорганизациям, а направят своё недовольство в более конструктивное русло, потихоньку осознав, что «надо больше расстреливать!» едва ли тянет на роль консолидирующего призыва. Собственно, какими бы наскучившими ни казались исторические примеры, именно удивительная простота требований большевиков помогла им не только прийти к власти, но и одержать победу в последующей гражданской войне (разумеется, это было не единственной причиной). Землю — крестьянам, заводы — рабочим, мир — солдатам. Каждая социальная группа могла в этом увидеть своё собственное, немедленное преимущество от содействия революции. Сейчас же всевозможные силы, строго говоря, по очереди нацепляют разные флаги на одни и те же обещания борьбы с коррупцией, углубления и развития, решительного исправления и недопущения.

Какими бы печальными ни являлись прошедшие 20 лет российской истории, они, среди прочего, принесли и положительные изменения. Среди них — стойкость к подобной демагогии, регулярно воспроизводящейся разными героями телевизионных эфиров. «Плавали, знаем» — отвечает на это население, справедливо подозревая ораторов в недостатке искренности. Завоевать доверие широких масс, пробудить трудящихся от спячки можно только хлёсткими, конкретными предложениями, которые каждый человек сможет, что называется, примерить на себя. И здесь не нужно надеяться на кризис — он обостряет чувствительность к различным стимулам, но сами стимулы к самозарождению не склонны. Впрочем, оформление требований — естественный, неизбежный, и уже начавшийся процесс. Читаем последнее интервью Навального — и между «жуликами и ворами» то и дело проскакивают размышления о децентрализации управления, развитии принципов федерализма. Знакомимся с новой программой Левого фронта — на смену былым размытым обещаниям приходит твёрдое понимание конкретных целей и задач. К истории нельзя нагрянуть с обыском, законам общественного развития не удастся подкинуть патроны. Неизбежному можно и нужно содействовать, в том числе, разъясняя представителям социальной базы перемен почему эти перемены, в первую очередь, нужны именно им.

Безвыходное положение делает невозможным (и даже преступным) всякий реформизм. Перегнуть, чтобы выгнуть. Чрезмерность, чтобы победить недостаток. В первую очередь это верно для экономической стороны жизни российского общества. Возрождение «вотчинной экономики» с «новым дворянством» разномастных силовиков и прочих государевых людей, использование всего потенциала государства для угнетения любого, кроме малой группы «особо влиятельных», омерзительно не только этически, но и житейски-практически. Вечная нужда и рутина, подавляющая любое стремление к саморазвитию, лишающая возможностей оглядеться вокруг, да и просто провести вечер с книгой, а не у телеэкрана во время очередного комедийного шоу, постепенно превращает человека в безинициативную и безразличную ко всему происходящему машину. Единственной радостью остаются эпизоды мрачного гедонизма, а вместо метафоры «социального лифта» больше становится применимой «бег в колесе». Экономика должна обрести человеческое лицо, и она неизбежно его обретёт, особенно если левое движение осознает всю важность короткого слова «вэлфер».

Вэлфер, то есть независимое ни от чего стабильное денежное довольствие, это вовсе не воплощение извечной русской мечты о халяве, а мощнейший инструмент радикальных социальных преобразований. До сих пор о необходимости вэлфера можно было читать, пожалуй, лишь в текстах Павла Пряникова. Тем не менее, в Европе подобная инициатива становится всё более популярной в условиях нарастающей рецессии. Не будем останавливаться на туманном призыве, рассмотрим вопрос детальнее.

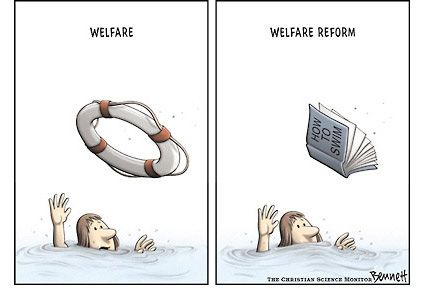

«С социальным государством», «Упразднение социального государства», надпись на книге: «Как научиться плавать».

Вэлфер — очевидно популистская мера. Популистская не в смысле наличия некоего манипулятивного потенциала, но популистская в буквальном смысле, обращённая к народу. Это не способ откупиться от населения, заняв освободившиеся кресла, но воплощение принципа новой, ориентированной на подлинное благополучие широких масс общественной формации. Для начала давайте посмотрим на то, может ли экономика России в её нынешнем состоянии позволить себе такое предприятие. Будем говорить о сумме 10 тысяч рублей (реальный прожиточный минимум) для всех граждан старше 18.

По данным Росстата, всё население РФ — 143 млн. человек, из них от 0 до 19 лет (данных по 18 годам нет) — 29 839 тыс. человек, грубо говоря, 30.

Получается, что рассматриваемое нами множество включает в себя 113 миллионов человек. Умножая на 10 тысяч, получаем 1,3 трлн, а за год — 15,6 трлн. Сумма, безусловно, внушительная, особенно учитывая доходы консолидированного бюджета за 2012 год, равные 23 трлн.

Опираясь на всё тот же Росстат, мы видим, что 70 с лишним процентов расходов приходится на товары и услуги, порядка 10% — на обязательные платежи и взносы, ещё 12% отбирают платежи по кредитам и в целом графа «прирост финансовых активов» (хотя в 2010 году она оставляла целые 17,3). Учитывая, что большая часть обязательных платежей это траты на ЖКХ, можно полагать, что эта часть автоматически возвращается государству при известных условиях. Если предположить, что все услуги и товары приобретаются у частных предприятий, то, допуская, что предприятия работают с нормой прибыли в 20-30%, а налоги находятся на уровне 30% от прибыли, примерно 1\10 затраченных средств так же вернётся. Само собой, здесь мы делаем очень сильное допущение, полагая, что государственная доля в данном секторе не существует. Между тем, имея серьёзное преимущество в организации логистических процедур, государство вполне может занять достойное место в потребительском секторе. Не стоит и забывать, что завидные части ритейловых сетей при проведении широкомасштабной национализации так же станут источником пополнения казны. Ну и конечно, реалии ритейла таковы, что отдельные предприятия успешно работают с нормами прибыли, составляющими сотню и более процентов.

Так, от 20% (в самом худшем, намеренно нереалистичном случае) и выше от всех расходов на вэлфер будут возвращаться обратно в бюджет, ведь регулярность выплат делает сбережение «на чёрный день» бессмысленным. В среднероссийских расходах под покупкой товаров зачастую подразумеваются базовые продукты питания (крупы, мучные и молочные изделия, яйца, мясо), которые можно производить внутри страны. При таком раскладе (а в том числе и вменяемых протекционистских мерах) введение вэлфера означает целевые инвестиции в потребительский сектор, по умолчанию отражающие предпочтения потребителя наилучшим (благодаря эквивалентности распределения) образом.

Говоря о вопросе соотношения вэлфера с другими группами расходов, следует заметить, что экспертные оценки размеров коррупционного рынка в России составляют почти 10 трлн, т.е. в районе 40% от всех расходов консолидированного бюджета! Гипотетически допуская сильное сокращение коррупционных объёмов, мы несомненно смогли бы наблюдать резкое улучшение ситуации во всех бюджетных сферах без увеличения идущих на их содержания средств. Ну и конечно, состояние 200 богатейших предпринимателей ещё в 2010 году составляло около 15 трлн рублей, какая доля этих средств при честном расследовании происхождения капиталов может перекочевать в бюджет — вопрос риторический.

С общей, комплексной точки зрения, вэлфер имеет важные последствия:

1) Создание среднего класса в подлинном смысле этого понятия. На данный момент доля понимаемого по-западному «среднего класса» в России примерно равна количеству мяса в «пирожке с мясом» из привокзальной столовой. Период активного создания среднего класса на Западе (главным образом, послевоенные десятилетия) был временем активного перераспределения средств путём высоких прогрессивных налогов: около 20 лет в США высшая ставка налогов была 90% и более, даже при Рейгане составляя 50%, во Франции — 70% и более, в Англии даже в 1974 ставка равнялась 83%, а в случае с налогом на доход от инвестиций — 98%. Никаких иных идей кроме того, что надо делиться, западное общество периода активного увеличения благосостояния большинства своих членов не произвело. В конце концов, даже в конце правления Тэтчер налог на сверхдоходы равнялся 40%, так почему российские левые должны испытывать смущение, обсуждая возможность разделения богатства страны между её гражданами?

2) Как следствие первого — возникновение потребительского сектора. 15 трлн, ежегодно циркулирующие в сфере потребления, это отличная возможность для малого и среднего бизнеса, да и вообще для добровольно финансируемых гражданских инициатив. Радикальный пересмотр отношения к роли бизнеса — европейский (достаточно высокий) уровень налогов и отмена бесконечных проверок, регулирований, доплат и отстёгиваний. Это наглядно иллюстрирует, что выгоду от внедрения левых экономических принципов получат не только «лентяи и бездельники», но и трудолюбивые «мелкие хозяйчики», содержащие уютные семейные предприятия. В конце концов, любой бездельник включён в процесс потребления, а значит, приносит кому-то прибыль.

3) Стимул к автоматизации и повышению эффективности труда. Все правительственные и президентские заклинания, требующие дико повысить производительность труда, являются пустой болтовнёй, ответом на которую может стать лишь саботаж отчётности. Не имея конкретных стимулов, повышать производительность и модернизировать производство в условиях рыночной экономики вряд ли кто будет. Введение вэлфера будет означать значительный рост заработной платы, невозможность шантажа голодом и сверхэксплуатации работников. Это означает, что для множества предприятий автоматизация и модернизация станут не прихотью, а вопросом существования.

4) Сожжение «инвестиционных мостов». Россия не может похвастаться высоким уровнем иностранных инвестиций, что легко объясняется — в период, когда даже требования китайских рабочих кажутся корпорациям непомерно раздутыми, едва ли можно надеяться составить конкуренцию Комбодже или Вьетнаму. Пресловутые инвестиции должны привлекаться, но не за счёт рабских условий и жёсткого принуждения, а благодаря одному из козырей российского общества — талантливым учёным, уникальным производствам и авангардным проектам (в т.ч. в сфере государственного управления и антикризисного менеджмента).

5) Повышение культурного уровня граждан, широкое вовлечение их в сферу управления путём участия в прямых демократических процедурах. Это позволит не только радикально снизить затраты на бюрократию, но и осуществлять необходимую корректировку на местах многих централизованных инициатив. Конечно, большинство граждан включатся в данный процесс далеко не сразу, а лишь «отдышавшись», привыкнув в возможности не думать каждодневно о банальном выживании, но это та плата, которую неизбежно придётся отдать за десятилетия господства социального каннибализма.

Пожалуй, все возражения, которые высказываются относительно идеи вэлфера, сводятся к тому, что конечные получатели средств неизменно будут тратить их на выпивку и прочие увеселения, отказываясь работать. Даже допуская такой сценарий, мы обнаруживаем, что ориентация на гедонизм увеличит приток средств в тот самый потребительский сектор, где неизбежно будут множиться предприятия и организации, желающие получать дополнительную прибыль.

Само собой, сумма в 10 тысяч была взята произвольно в иллюстративных целях. Вероятно, специфика первого этапа нахождения левых у власти — а именно, необходимость обновления аварийных объектов и создание национального рынка путём развития инфраструктуры — потребует масштабных вливаний. Принципиальным здесь является само начало такой практики, переводящей «удвоения ВВП» и прочие разговоры на языке «мультипликаторов» и «таргетирований» на единственный язык, на котором должно разговаривать государство периода своего постепенного упразднения — язык людского благополучия.