«Слово рождает мысль ещё могущественнее, чем мысль слово» – академик В. М. Алексеев (1881 – 1951 гг.).

Свою первую научную статью я посвятил вопросу знания и понимания в китайском языке. Суть вопроса, поставленного в этой статье, выразил упомянутый нами в начале академик В. М. Алексеев, к которому мы еще не раз будем сегодня обращаться: «Наше отношение к овладению языком таково, что ”говорение” мы ставим ниже понимания. Научиться говорить на китайском языке можно за полчаса: выучить три-четыре фразы, и это уже разговор – мычание. Понимание – дело иное. Понимание может быть или нулевым, или абсолютным. Среднего понимания – я понимаю кое-что – я не признаю, потому что говорить кое-что можно, но понимать – нельзя. Вся наша ориентация на язык и есть ”понимательность”. Наша точка зрения на язык: это не механика, а содержание и мысль, изложенная условно. Преподавание языка – не тренировка, а воспитание и наука» (Доклад от 27.02.1931 «О методических достижениях китайского отделения Ленинградского Восточного Института за 11 лет»).

В. М. Алексеев

Проблема функционального, механического изучения языка без исследования и понимания всего культурного комплекса выразителей этого языка только усугубляется. Этой теме я мог бы посвятить целый ряд статей, но уже давно от борьбы за осмысленное изучение языков меня отвлекает доходящая до смешного «иллюзия страноведения», свойственная почти всем крупным отечественным СМИ и многим представителям отечественного левого движения.

Иллюзией страноведения я называю последовательное освещение и называемое профессиональным (научным) мнение о какой-либо стране автора, который не знает языка этой страны. Произведение публицистического или литературного характера о стране без знания ее языка, подчеркнуто носящее оценочный характер, не относится к иллюзии страноведения, хотя грань между научностью и субъективностью нередко бывает размытой, из-за чего к каждой работе и к каждому автору необходимо подходить отдельно. Весь вопрос иллюзии страноведения строится не на содержании, а на методе, который использует автор в своей работе. И метод этот заключается в знании языка. Если в советское время многие страноведческие дисциплины переживали свой золотой век, и, применительно к информационной деятельности, журналист-международник отлично знал язык страны, в которую его направляли, и вообще чаще всего был прикреплен к этой стране, то сегодня такой международник обычно знает английский язык (в лучшем случае еще и второй иностранный язык), и совершает постоянные командировки с одного континента на другой, невзирая на языковую подготовку. Здесь сложно ругать отдельного журналиста: сами СМИ в большинстве своем не заинтересованы в «излишней» компетенции журналиста – тонны информации и сиюминутная прибыль без усилий побеждают профессионализм и эрудицию.

Не будем касаться журналистов-международников, потому что, как мы указали выше, даже у профессионалов-страноведов часто нет возможности раскрыть свои способности в рамках современных крупных изданий и телеканалов. Иллюзия страноведения – это настолько частое явление, что мы возьмемся за его проявления в отечественном левом движении, точнее – в левых средствах массовой информации и площадках для дискуссий. Мы взглянем на три недавних примера иллюзии востоковедения и обзорно рассмотрим даже не суть сказанного/написанного, а саму методологию подхода к проблеме Востока. Для некоторых такой выбор покажется эклектичным и непоследовательным, я же объясню подобную подборку отсутствием необходимости долго поиска примеров иллюзии страноведения – ее проявления наблюдаются как на YouTube-каналах с миллионной аудиторией, так и в сообществах ВК с 10 тыс. подписчиков.

(1) «Андрей Дмитриев про Северную Корею» – видео от 2 марта 2018 г. на YouTube-канале Дмитрия Пучкова. (https://www.youtube.com/watch?v=GMGsojtTDcA).

Сразу предвосхищу возможные упреки: моя статья «Торопись на юг и мсти врагам, терзающим Корею!» повествует в первую очередь о начале агрессивных действий США в Азии после окончания второй мировой войны, о чем я могу судить как китаист (т.к. именно на КНР была направлена эта агрессия), и носит эта публикация исключительно очерковый характер, не претендующий на какое-либо понимание страны.

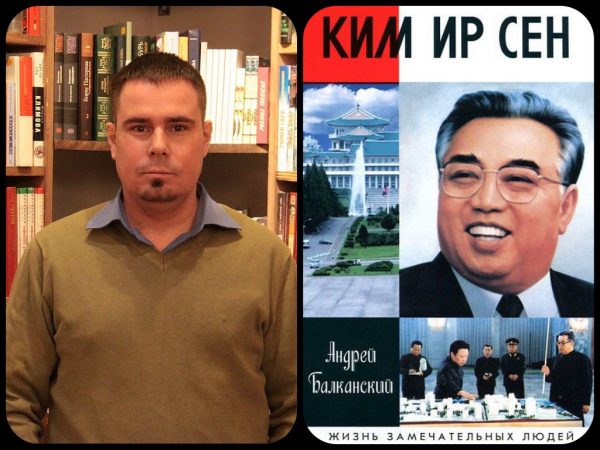

Возвращаясь к А. Дмитриеву: гость очередного Разведопроса рассказывает нам о Северной Корее, и, более того, показывает свою книгу о Ким Ир Сене из серии ЖЗЛ (под псевдонимом А. Балканского) – «первую биографию основателя и вечного президента КНДР на русском языке». А. Дмитриев, судя по его биографии, интервью и прочему, не знает корейского языка, а причину создания такой книги обосновывает в Разведопросе тем, что реальные ученые-востоковеды так ее и не написали. О, как же сюда чудесно подойдет афоризм В. М. Алексеева: «Учёных, ходящих около науки, но в ней не участвующих, я бы сравнил с околоплодной жидкостью: появляется ранее плода, но… и только». Только в нашем случае А. Дмитриева сложно и ученым назвать – так, ложные схватки. А то, что российские корееведы не опубликовали полную биографию Ким Ир Сена для масс (не буду за это ручаться – в вопросе не компетентный) – это проблема отечественного востоковедения, которая, как бы она не была важна для общества, не должна решаться таким способом.

А. Дмитриев и его книга

Еще одним оправданием для создания такой книги являются неоднократные поездки автора в КНДР. Ах, вот бы любое незнание языка, культуры, истории решалось одной-двумя поездками за рубеж. Съездил на каникулы в Рим, погулял по Виа дель Корсо[1], брошюрки купил, сходил с гидом в Колизей – можно приступать к написанию фолианта об итальянском градостроительстве, а если через год туда вернуться – то без страха и упрека пиши пятитомник об итальянском Возрождении.

Тема не важна – темы могут множится от полученного случайно или намеренно личного опыта. Такую всесторонность одного профессора из вымышленного сатирического мира демонстрирует известный китайский писатель Чжан Тянь-и (张天翼; 1906 – 1985 гг.) в «Записках из мира духов» (1931 г.): «До самой смерти Вэнь оставался профессором городского университета. Наиболее известными считаются десять его трудов:

- От абсолютизма к теории относительности.

- Подлинный смысл политики простолюдинов.

- Учение о физиогномии Маи.

- Начальное пособие по баскетболу.

- Компендиум по кулинарии.

- Общий очерк философии.

- Ночная песнь пустыни (сборник стихов).

- Критическое исследование восьмидесятиглавого любовного романа “Лавка пудры и помады”.

- Способы лечения заболевания кожи.

- Рассуждение об “Абсолюте”».

Да, зачем нам корейские архивы, многолетние исследования источников на корейском языке, если издание предлагает за хороший гонорар выпустить книгу (или по другой причине – результат от этого не меняется) – как же не написать?!

(2) Дискуссия о Корее без корееведов.

Второй пример будет гораздо короче и, наверное, умозрительнее, но это событие годичной давности дало мне хороший опыт личного знакомства с неприкрытым непрофессионализмом и иллюзией страноведения. После статьи «Торопись на юг и мсти врагам, терзающим Корею!» меня позвали на дискуссию по КНДР, проводимую социалистическим объединением Коломенский Куст. Я предупредил пригласившего меня организатора, что не являюсь корееведом, и не могу сказать чего-то полезного по данному вопросу, но все же согласился прийти. Сразу укажу, что я не имею никаких претензий ни к организаторам, ни к выступающим и дискутирующим, просто делюсь небольшим наблюдением в рамках статьи. На дискуссии по нынешнему положению Северной Кореи в зале не присутствовало ни одного человека, знающего корейский язык. Конечно, каждый вставил свое слово, даже я попытался (как я понял после выступления – зря), но все присутствующие знали о Корее от третьих лиц, опосредованно, непрофессионально, создавая иллюзию того, что в зале собрались корееведы. О результатах дискуссии говорить и не стоит – в таком случае их быть просто не может.

(3) Публикации издания Lenin Crew о Китае и Корее. Для начала взглянем, что пишет Lenin Crew о себе на сайте: «Мы – научные централисты. Научный централизм мы понимаем как организацию строгого отбора кадров для будущей коммунистической партии (партии научного централизма) по критерию научной компетентности». Я, конечно, могу ошибаться, и под научной компетентностью представляется марксистско-ленинская наука, хотя Маркс и Ленин тем более не отрицали научный подход в общем своем понимании ко всем вопросам. Сначала давайте возьмемся за КНДР, затем за КНР – в обоих случаях о двух державах пишет автор М. Викулин.

Знаете, какой самый действенный метод точной оценки научной (подчеркнуто) работы? Список использованной литературы и ссылочный аппарат. Давайте же взглянем на ссылки, которые нам дает М. Викулин в своей многостраничной статье, похожей на дипломную работу, «Социалистическое строительство в Корейской Народно-Демократической Республике» от 23.03.2017 (http://lenincrew.com/socialist-construction/). Кроме того, что все ссылки ведут нас к русскоязычной научной литературе, необходимо отметить, что я нашел только три фамилии ученых и специалистов по теме: Ланьков А.Н., Асмолов К.В., Тертицкий Ф.К. Остальное – ссылки на русскоязычные информационные сайты, работы Маркса, Энгельса, Ленина, Ким Ир Сена (тоже на русском языке). То есть автор, смело взявшись за, наверное, одну из сложнейших тем современной Азии, в качестве материалов даже не использует источники на корейском языке, архивные материалы и подобное, а из специалистов обращается только к трем фамилиям (что, конечно, не означает их некомпетентность – но научная работа такого масштаба не может ограничиваться тремя фамилиями, даже курсовые работы первокурсников требуют хотя бы десять-пятнадцать наименований научной литературы). А публикация эта по всему своему стилю, подаче и оформлению претендует на научность. Если учитывать, что мы имеем дело с одной из самых закрытых во всех смыслах страной, то еще больше вызывает непонимание: зачем браться за такую серьезную тему без знания корейского языка?

Наконец-то закончив с Кореей, посмотрим на то, как М. Викулин освещает Китай в своей рубрике с мрачным и трагичным названием «Новости из “Сумеречной зоны”» (пример публикации с сайта http://lenincrew.com/kpk/). И вновь, что мы видим в списке ссылок, да и в самом тексте: автор обращается только к русскоязычной версии «Жэньминь Жибао», русскоязычной версии «Синьхуа» и иногда к англоязычной версии Global Times. Да, впрочем, зачем источники на китайском языке, когда можно смело писать о страшном культе личности Си Цзиньпина, чему посвящены две последние статьи автора. В пятом выпуске «Сумеречной зоны» (https://vk.com/@lenin_crew-novosti-iz-sumerechnoi-zony-vypusk-5) автор ехидно задается вопросом: а есть ли русскоязычный перевод второй книги Си Цзиньпина? На украинском даже есть, где же русская версия? Спешу доложить: Си Цзиньпин, услышав о всей революционности и профессионализме марксистских изданий в России, лично приказал не переводить свою вторую книгу на русский язык, дабы потушить возможный пожар всемирной революции. Это товарищ Си пишет в отдельной непереводимой главе оригинального издания, зная, какой большой преградой для бравых российских марксистов является китайский язык. Ходят даже слухи, что и сам китайский язык был придуман как преграда для будущих революционеров.

Lenin Crew о Китае

Вы меня спросите: что же нам делать, если никто из специалистов не берется за сложные вопросы, связанные и основанные на страноведческой дисциплине? Да, тут, к сожалению, нельзя не признать: читатель/зритель является жертвой таких иллюзий, и защитить его может только научная мысль, основанная на знании.

В своей статье «Эмоции востоковеда» (от 17.03.1921) В.М. Алексеев для характеристики науки приводит афоризм из знаменитого древнекитайского трактата «Чжуан-цзы»: «Спокойна ли наука? Наука – высший суд, высшее спокойствие – “душа словно мертвый пепел”». Применительно к описанным выше случаям предположу, что такими авторами и публицистами в первую очередь руководит их политическая позиция, которая представляет собой ту же эмоцию. В научном изучении Азии пособия по грамматике корейского и китайского языка они считают возможным заменить «Капиталом» К. Маркса и собранием сочинений В.И. Ленина. Ба, да я предчувствую обвинения в оппортунизме – как посмел усомниться в универсальности работ классиков?! Только я убежден – сами классики согласились бы с тем, что для понимания Востока, как и любой другой страны и региона, прежде всего необходимо знание языка. И только потом – основ политэкономии и диалектического материализма. Мне возразят: «какая эмоция, если моя политическая позиция основана на материализме и научном социализме?». Только дело тут снова не в содержании, а в методе: применять позицию, основанную даже на научных началах, не связанных с объектом исследования – значит, проявлять эмоцию по отношению к самому объекту. Объяснять Китай с превосходным знанием основ научного коммунизма, но без знания китайского языка – эмоция, где душа – не пепел, а сборная солянка.

На возможные заявления, что язык является надстройкой, а значит его знание второстепенно, отвечает И.В. Сталин в своей работе «Марксизм и вопросы языкознания», опубликованной 20.06.1950 в «Правде»: «Базис есть экономический строй общества на данном этапе его развития. Надстройка – это политические, правовые, религиозные, художественные, философские взгляды общества и соответствующие им политические, правовые и другие учреждения.

Всякий базис имеет свою, соответствующую ему надстройку. Базис феодального строя имеет свою надстройку, свои политические, правовые и иные взгляды и соответствующие им учреждения, капиталистический базис имеет свою надстройку, социалистический – свою. Если изменяется и ликвидируется базис, то вслед за ним изменяется и ликвидируется его надстройка, если рождается новый базис, то вслед за ним рождается соответствующая ему надстройка.

Язык в этом отношении коренным образом отличается от надстройки. Взять, например, русское общество и русский язык. На протяжении последних 30 лет в России был ликвидирован старый, капиталистический базис и построен новый, социалистический базис. Соответственно с этим была ликвидирована надстройка над капиталистическим базисом и создана новая надстройка, соответствующая социалистическому базису. Были, следовательно, заменены старые политические, правовые и иные учреждения новыми, социалистическими. Но, несмотря на это, русский язык остался в основном таким же, каким он был до Октябрьского переворота».

Движимый желанием раз и навсегда закрыть данную тему, укажу, что мои публикации в журнале «Рабкор» не являются научными – они публицистические, именно поэтому в конце моих статей вы не найдете списка литературы и ссылок – все они помещены в тексте. Если же говорить про обращение к источникам на китайском языке в моих работах, скажу лишь, что большинство из затрагиваемых в статьях тем не освещены в научной литературе на русском и английском языках, хотя, опять же, я нигде не претендовал на научность своих публикаций.

«Можно написать историю Греции, зная греческий язык и не зная его. При всех современных совершенствах нашего знания древней Греции получается два различных труда» – В. М. Алексеев. И, как мне кажется, только один из этих трудов можно причислить к настоящей науке.

Да, страноведение не является самолетостроением: непрофессионализм в этой научной области не так опасен для жизни. Однако, давайте будем ценить и здоровье нашего ума, избегать опиума любых иллюзий, как можно быстрее решив проблему с несложной методологией, чтобы взяться за действительно важный вопрос понимания смыслов.

[1] Одна из магистралей римского старого города, ведущая от пьяцца Венеция на север, к пьяцца дель Пополо.