Зачем диалектика биологу?

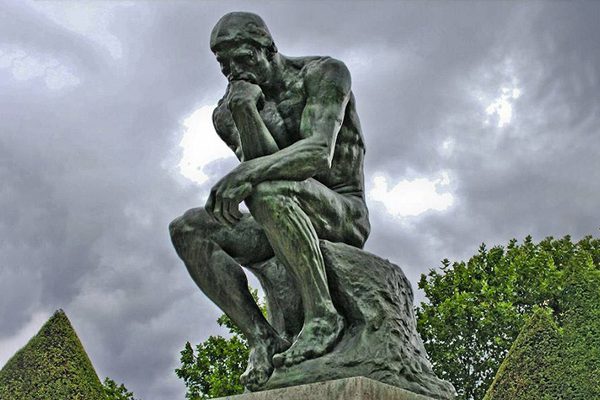

Некогда я дискутировал о марксистской диалектике (коротко диамате) — зачем он биологам, другим естественникам, или же социальным лидерам или обычным людям, стремящимся понять себя, мир и общество на научной основе без сверхъестественного и метафизики? — с её отрицателем Лексом Кравецким. Один из комментов (самый мне лестный) был:

Забавно, но Лекс, третирующий предмет обсуждения как “ненаучные разговоры”, именно ими и занялся, измышляя ad hoc гипотезы в ответ на любые доводы, относящиеся к эмпирическим фактам, важным для естественников и гуманитариев- специалистов по “поведенческим дисциплинам” (экономика, социология, психология, или собственно история: актуализм здесь не работает, и без историзма просто никак). А после опровержения каждой следующей придумки (опять же на основе эмпирии) порождал новые намного быстрей, чем аз грешный трудился сопоставить их с фактами, из-за чего выглядел менее убедительным. Проверка объяснений на состоятельность вещь долгая и непростая, рождающая их фантазия работает быстро.

Наука, однако, “гипотез не измышляет”: нельзя объяснять непонятное (или спорное) неизвестным. Научный метод требует, чтобы “логика” (нашего мышления, доказательных суждений, способов выдвигать предположения и делать выводы) следовала за “натуралистикой” (эмпирическим знанием в данной достаточно узкой области, вроде этологии или поведенческой экономики), а не наоборот. Марксизм замечателен тем, что требует именно этого, прочие философии скорее наоборот: сегодняшний упадок марксизма на 9/10 создан доминированием среди марксистов пустых разговоров на общегуманитарные темы, а то и попросту публицистики, не конкретных исследований, где марксизм выбран философской основой профессиональной работы зоолога, эколога, эволюциониста или экономиста, как было в дни оны (творчества генетиков Холдейна, Мюллера и Вавилова, эволюционистов Северцова, Шмальгаузена и Уоддингтона, Майра и Левонтина, психологов Выготского, Леонтьева, Лурии, физикохимика Бернала, антропологов Салинза и Чайлда и т.д.).

Увы, пока что марксистская философия и научные исследования разобщены, как при разобщении в дыхательной цепи митохондрий окисление идёт, а фосфорилирование нет. Поэтому первая часто воспринимается (в том числе моим оппонентом) как попросту бла-бла-бла. И, в общем, часто даёт к тому повод, см. совершенно пустые нападки на идеальное у Ильенкова. Почему пустые? Объективность существования идеального, воспроизводимого тем же способом, каким воспроизводятся язык/общественные отношения в коммуникативном сообществе либо план строения (и, вообще, биологическая форма в отдельных онтогенезах) а) аутентично марксистский, б) имеет отличное соответствие в эмпирии биологических, поведенческих и тем более чисто гуманитарных исследований.

Для ухода от этой печальной ситуации и в развитие комментария “Таёжного Флинна” коротко опишу, чем ценен — и даже незаменим — диамат.

Диалектика в природе

Биологическая (социальная) эволюция суть выживание наиболее приспособленных (включая их преимущественное воспроизводство в череде поколений) под действием отбора. Он задаёт уровень дифференциальной “размножаемости” и “смертности” сравниваемых вариантов организации; кавычки нужны для включения негенетических каналов воспроизводства таких вариантов, скажем, сигнальной наследственности. В любом случае их оценка отбором требует двух моментов одновременно – соответствия среде и точности воспроизведения, а они находятся в конфликте друг с другом.

Почему так выходит и к чему это приведëт, анализировалось нами в «Логике для биологов», глава 24 — к противоречию как причине развития, биологического (филогенез) и социального (история общества, включая историю идей). Внутренне противоречивое требование одновременно и соответствовать среде (т. е. быстро и эффективно меняться вслед за теми её изменениями, что делают ранее обжитую среду экстремальной, оставаясь устойчивым ко всём прочим) и сохранять самотождественность в ряду поколений, т. е. точно воспроизводить себя любимого, чтобы твой репродуктивный потенциал в череде поколений “работал” именно на тебя, а не на могущих народиться “мышонка, лягушку или неведому зверушку”. Оба аспекта амальгамированы между собой так, что не разделить, и пронизывают всё в природе, что имеет историю, т.е. биологические и социальные системы / организации.

Соответственно, диалектика с её единством и борьбой противоположностей (характеризующих и структуры, образующие систему, и их (её) функционирование в каждый данный момент), переходом количества в качество/отрицанием отрицания для меняющей их эволюции — незаменимый и обязательный инструмент в выборе методологии («на что обращать внимание», «где в переплетении причин и следствий, образующих эту систему, искать «нить потянув за которую можно вытащить всю цепь»).

Уместно напомнить метафору Нильса Бора о методологии науки как своего рода посошка в тёмной комнате. При ориентации на ощупь палкой в темноте она чувствуется как внешний предмет, если держать палку свободно. Если держать крепко, она воспринимается продолжением руки и чувство соприкосновения с внешним миром возникает уже на конце палки, ощупывающей предметы в комнате. Здесь Бор оказывается большим марксистом, чем иные марксисты: диалектика в нашей мысли, исследующей природу, эффективна потому, что соответствует диалектике самой природы (отражает её, если в терминах отражения). А исследовательская деятельность человека (например, нормативные практики учёных), в рамках которой рождаются, обрабатываются, проверяются опытом и сталкиваются друг с другом мысли разных членов научного сообщества, чтобы наиболее состоятельные коллективно развивать дальше (т.е. идёт отбор наиболее приспособленных к отражению реальности) диалектична также, и по той же причине, что природа, которую они исследуют.

Всё это работает как минимум для биологии и социальных наук: как с физикой-химией-астрономией, где почти нет эволюции и совсем нет системы, основанной на происхождении, т.е. иерархической, я не знаю, увы.

Как отмечал классик генетики и эволюционной биологии Феодосий Добжанский (учитель эволюциониста, генетика и марксиста Ричарда Левонтина, написавшего «The Dialectical Biologist» к юбилею «Диалектики природы» Энгельса), «ничто в биологии не имеет смысла кроме как в свете эволюции». Эволюция же основана на данном противоречии и направляется путями его разрешения. Последнее происходит в рамках существующих биологических организаций, пути изменения которых ограниченны и дискретизированы их разным “умением” рецептировать среду обитания, в том числе по сигналам-предвестникам, как и вариантами (стратегиями) их собственной активности в ответ на изменения среды, часто опережающих эти последние благодаря использованию данных сигналов — но это отдельная тема.

С одной стороны, живому надо меняться, приспосабливаясь к динамике, регулярно преподносящей сюрприз в виде превращения обжитой, исторически типичной среды обитания в экстремальную, т.е. катастрофы, и хорошо если медленной. Лучший пример здесь урбанизация, “пережёвывающая” и “дробящая” исходные местообитания вида в регионе — не только природные, но и антропогенные, скажем, в традиционном деревенском ландшафте — и другие быстрые антропогенные изменения (англ. HIREC — human-induced rapid environmental change). С другой стороны, надо остаться самим собой, наряду с приспособительными изменениями воспроизвести именно себя любимого, не “неведому зверушку”, иначе отбор поддержит и распространит не тебя самого, а эту «зверушку».

Поэтому приспособительные изменения, вырабатываемые отбором, отнюдь не любые. Они должны дополнять, усиливать и улучшать наличную организацию (следуя “преимуществам” уже имеющейся конструкции или исключая и компенсируя её “слабые места”), но не ослаблять и тем более не разрушать её, не быть песком в паровозных буксах. Дело в том, что движущий отбор, успешный особенно, снижает жизнеспособность, тем больше, чем эффективней «рождённые» им приспособления и чем быстрее идут изменения, чем жёстче отбор.

Поэтому риск вымирания — оборотная сторона всякого эволюционирования, успешного или нет. Эволюция ведь отбор не генов, а фенотипов, сколько-нибудь сложная биологическая организация реагирует на него по принципу “щёлкни кобылу в нос, она махнёт хвостом”. Поэтому нет гарантий, что начавшиеся было изменения поднимут приспособленность организации в целом, даже если успешно приспосабливают её, изменяя, к фактору среды, вызвавшему данные изменения. (См. печальный пример с изменением южных соловьёв в ответ на глобальное потепление в Испании.) Соответственно, всякая успешная эволюция — это не просто приспособление к среде (т.е. изменения по отбираемому признаку), но его амальгама с одновременным изменением всей прочей организации, поднимающим её жизнеспособность, т.е. сочетание движущего отбора со стабилизирующим.

Движущий отбор сам по себе жизнеспособность снижает тем сильнее, чем он эффективней, что отлично известно селекционерам. Что прямо подтверждено в опытах с сочетанием движущего и стабилизирующего отбора у Drosophila melanogaster. Оба вели по признакам, друг с другом не связанным:

- i) на положительную фотоактивность (сочетающую в себе фототаксис и локомоторную активность) и комплексу 9 метрических признаков крыла соответственно;

- ii) на увеличение экспрессии мутации radius incompletus (ri) и комплексу метрических признаков крыла.

У гомозигот по ri она проявляется в разрыве второй радиальной жилки крыла, с образованием 2–х фрагментов, проксимального и дистального. Мух отбирали на уменьшение длины проксимального фрагмента. Движущему отбору везде подвергали оба пола, с интенсивностью 80%, стабилизирующему — только самок с интенсивностью 50%, в течение 16 поколений. При скрещивании мух исследуемой линии с тестерной, несущей компаунд–аутосомы. Эта интегральная оценка учитывает плодовитость и выживаемость вместе.

Опытные популяции делили на 3 повторности: в одной вели направленный отбор в сочетании со стабилизирующим (НС), в другой – только направленный (Н), в третьей отбора не было (К). В первых двух ответ на отбор равно значителен, в Н — с ростом вариабельности отбираемых признаков при ухудшении адаптивных свойств популяции (её численность и конкурентоспособность падали, флюктуирующая асимметрия росла, будучи почти неизменной в контроле). В НС везде происходит:

1) снижение эффекта направленного отбора (с 5 поколения);

2) падение уровня изменчивости по признаку, по которому ведётся первый, при постоянстве изменчивости признаков, по которым ведётся второй;

3) восстановление адаптивности, пониженной направленным отбором (с 12 поколения);

4) коррелированный ответ на отбор — начиная со второго поколения, дистальный фрагмент уменьшается так же, как проксимальный, хотя они контролируются разными генетическими системами.

Т.е. стабилизирующий отбор восстанавливает адаптивные свойства популяции, разрушенные направленным в меру своей эффективности.

Иными словами, оценка отбором всякой биологической организации (а социальной организации — конкуренцией ) внутренне противоречива. Это противоречие фундаментально: им обеспечивается стазис организации (устойчивость структуры и функционирования в более или менее широком диапазоне “возмущений” и направленных изменений среды), а его разрешение одним из возможных способов (есть и запретные) направляет её эволюцию. Законы диалектики рождаются именно здесь: верное понятие о данной организации указывает на базисное для неё единство и борьбу противоположностей и недопустимо для логики формальной, где нельзя быть одновременно А и не-А — но биологические и социальные системы именно таковы.

Верное понятие об её индивидуальном или историческом развитии (филогенезе) указывает на изменение этого единства и этой борьбы по ходу истории и/или онтогенеза, сплавляющих ещё пару противоположностей, преемственность (инерция развития) и новизну. Преимущественное внимание исследователя ко второй даёт законы перехода количества в качество и отрицания отрицания, к первой — показывает “базу”, сравнением с которой видны эти оба закона: историческую преемственность, создающую своего рода “колею” (сложившуюся парадигму развития, из которой нелегко выйти), или план строения меняющейся организации. Это «историцизм», ставившийся в вину марксизму его ненавистниками, вроде Поппера, однако вполне жульнически: «колея» (англ. path dependency – зависимость от прошлого пути) повсеместна.

Скажем, немецкие земли, где в Средневековье чаще громили и убивали евреев, от Крестовых походов до эпидемии чумы (отчасти и потом — до конца 19 в.), показывали значимо больший уровень антисемитизма в межвоенной Германии, большую поддержку нацистов в ХХ веке и больший риск гибели местных евреев от рук гитлеровского режима. Американцы рассказывают, что владеют оружием, чтобы обезопасить себя (так считают 2/3), однако это обман или самообман. Работа Николаса Баттрика и Джессики Мазен в PNAS показывает, что наилучший предиктор современного владения оружием — доля рабов в населении штата или графства на 1860 г. по данным переписи. Значимая зависимость вооружённости населения (в которой есть сильный перекос в сторону белых, негры недовооружены, владение оружием обсуждается как право, а то и привилегия белых) от рабовладельческого прошлого обнаруживается даже при учёте таких переменных, как индивидуальные взгляды, уровень преступности в графстве, образование и доход.

Там, где рабов не было вовсе, сегодняшнее ощущение небезопасности не связано с владением оружия вовсе. Жители тех районов Севера и Запада США, где высока доля владения оружием, имеют больше друзей в соцсетях из тех районов Юга страны, где больше всего было рабства. И именно и только там — в исключение — чувство небезопасности тоже коррелирует с владением оружием. И т.д., и т.п.

Наконец, каждая революция, смотрится, как зеркало, в предыдущую, из которой заимствует стиль, оказывающийся не менее важным, чем суть: большевики воображали себя якобинцами и боялись термидора вопреки всем формационным различиям между обществами, изменёнными Великой французской революцией 18 века и Октябрьской 20го. Ещё важней, что в тех же понятиях видели ситуацию разнообразные противники или критики большевиков (меньшевики, кадеты, сменовеховцы), только они ждали термидора или надеялись на него — и термидор таки случился, сперва изменив партию, потом, через 50 лет, и созданное ею государство. Латиноамериканские революционеры калькировали отцов-основателей США, Великая французская революция подражала римским республиканцам и, шире, античным борцам за свободу и демократию, Пуританская революция — персонажам Ветхого Завета и пр. Поэтому популярная у антимарксистов “борьба с историцизмом” столь же ненаучна, как биологический детерминизм.

Отсюда проистекают три момента, зачем диалектика исследователю:

1) Правильное понятие об интересных ему вещах должно включать оба противоречивых момента одновременно — «очистка» понятия согласно закону тождества ведёт к ошибками или делает это понятие неинтересным для анализа. Скажем, птицы, как таковые, появились в связи с полётом: он — ключевой ароморфоз, создавший организацию птиц, в рамках развития полёта они отделились от других динозавров и т.д. Однако полёт, особенно беспосадочный, через моря и пустыни во время миграций требует гиперфагии — способности переедать, за короткое время накапливая жир для долгих полётов и дальних бросков.

Благодаря этому ожирению крупные виды становятся слишком тяжёлыми для полёта и/или лучше (в сравнении со средними и мелкими той же группы) попадают на дальние острова, изолированные озёра и другие более безопасные территории. А там они немедленно от полёта отказываются, поскольку он энергоёмок: 12 базальных метаболизмов, тогда как остальные виды активности не более 2. См. как подобная эволюция на Гавайях сделала 4 вида псевдогусей из предка, сходного с чёрной кряквой Anas zonorhyncha Восточной Азии. Следовательно, правильное понятие об организации птиц предполагает не только прогрессивное развитие полёта, но одновременно и наряду с ним, готовность немедленного отказа от него, до полной редукции летательных структур.

2) Поэтому наиболее продуктивный способ понять структуру, функционирование и эволюцию интересующей нас биологической формы/организации требует направленных поисков данных противоречий, с установлением их естественной иерархии в её рамках (будь то морфология, физиология или поведение), и столь же направленного поиска путей разрешения каждого из них. Ценность диалектики в том, что она предписывает биологу (историку, экономисту, психологу) именно эту, а не иную тактику. Осмысленность диамата в том, что природа устроена так, как предполагается его законами — а могла бы иначе: “мир Кравецкого” без истории и эволюции, в котором не нужна диалектика, упоминается далее.

3) Таких противоречий в организации исследователь всегда видит несколько — разнокачественных и разных по силе. Ответ на вопрос: на какое из них обратить внимание раньше, что здесь телега, а что — лошадь, определяется их естественной спаяностью в рамках системы (как она устроена и как функционирует на самом деле), и это изучают естественные науки. Поэтому без специальных знаний и следующей из них постановки проблемы (например, одно- или двусторонняя борьба за существование, ответ на который рождает идею “психологической дуэли” хищника с жертвой) использовать диалектику не следует, получится пустословие. Сам по себе диамат не подсказывает, где, когда и как его применять, он даёт лишь советы специалисту:

а) об эмерджентности (целое больше суммы частей, действие целого не вывести из их взаимоотношений, см. один из многих примеров),

б) о важности точного отграничения системы внутри среды, позволяющего понять механизмы её устойчивости, поддержания целостности, гетерофобии — избирательного отношения к разным компонентам среды, основанном на распознавании их системой;

в) что «анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны», а не наоборот, позволяет увидеть в предковой организации черты строения — зародыш того, что в полной мере развёртывается и работает лишь у потомков.

Все три совета критически важные, так как обращают внимание на факты, “невидимые” с точки зрения других философских подходов, скажем, позитивизма, или аналитической философии.

Откуда берутся законы диалектики?

Научные теории — это понятия, соединённые по некоторым правилам в высказывания, а неслучайные соединения последних образуют теории. Теории состоятельны, если объясняют явление природы Х (выделенное и отграниченное от других, территориально смежных, сходных или родственных явлений — здесь появляются систематика с таксономией) лучше конкурирующих объяснений. Наука отличается от других форм познания тем, что здесь столкновение альтернативных объяснений — не проблема, а благо, дающее лучшему из них развиваться дальше, и останавливающее развитие худших.

Это разными словами, но с одинаковым выводом объясняется и марксизмом, и эволюционной эпистемологией, когда они отвечают на вопрос, общий для всякой теории познания: откуда следует, что накопление эмпирических зависимостей между элементами опыта нас приближает к действительному мироустройству (или, точней, всё детальней проясняет его, как картину при реставрации), а не удаляет от него, к полезным фикциям, вроде флогистона, эфира или “эгоистичного гена”?

Так или иначе, позитивная наука основана на этом движении или, точнее, эксплуатирует его. Отсюда её понятия, теоретические конструкции (связанные между собой высказывания в структуре теории) и теория в целом должны соответствовать природе, т.е. содержание первых, причинные связи и взаимовлияния, отражённые во вторых постоянно меняются сообразно добытому знанию и одновременно константны в отношении того, что в данном знании инвариант.

«Логика» здесь следует за «натуралистикой», мышление не диктует свои формы «природе», а, понимая свою отдельность от неё (относительную — в каждый данный момент помышления, но не в истории или эволюции в целом), использует их для анализа этой последней, меняя и приспосабливая так, чтобы средства анализа соответствовали его предмету, как нож и вилка — бифштексу, копыто лошади — степному ландшафту, а «действующий разум» научного сообщества, материально воплощённый в используемых им практиках исследований — той части Природы, на которую «нацелены» эти последние.

Важен именно коллективный разум, рождающийся в обсуждении и комментировании результатов (“добытого” эмпирического знания с “предложением” новых методов — орудий “добычи” и теоретических объяснений “добытого”). Как замечал известный биохимик Альберт Сент-Дьерди, человеческий мозг приспособлен для выживания, а не познания истины, почему склонен принимать за неё то, что является просто преимуществом. Накопление знания ведёт к последовательному движению «от преимущества к истине», а не, скажем, к новым полезным фикциям, потому что наука коллективистична по методу, не только по форме организации.

Отсюда идея “научного коммунизма”, развитая классиком социологии науки Робертом Мертоном. «Коммунизм» здесь значит коллективность в производстве знания и, главное, равенство во внутринаучной коммуникации. Как в рулетке не увеличивается шанс в следующий раз остановиться на красном, если она до этого 17 раз останавливалась на чёрном, так при обсуждении каждого следующего научного результата или теории правота зависит лишь от качества аргументации, представленной именно по этому поводу, не от большей или меньшей успешности (цитируемости, влиятельности) прошлых исследований.

Хотя эмпирические данные или идеи «производятся» отдельными исследователями, свой окончательный вид они получают лишь после обсуждения в сообществе, когда комментарии, критика или поддержка коллег существенно меняют их содержание, область определения или область значений. Даже данные; ибо только подобное обсуждение позволяет понять, что именно «увидели». Лишь после раундов комментирования и критики «добытое» и «произведённое» (непосредственные данные, эмпирические зависимости, модели и пр. теоретические конструкции) становятся знанием, до этого же они были мнением, более или менее обоснованным.

Следовательно, только научный метод превращает столкновение идей во благо – рост научного знания: однако это «делает» сообщество в целом, а не отдельные учёные. Комментирование и критика идей (результатов) друг друга отбрасывает теории вовсе негодные, а самые годные развивает до максимальной совместности с новыми фактами. Соответственно, научное знание, как его преподносят в учебниках – продукт коллективного труда сообщества, не гения отдельных лиц, пусть даже «лучших» на сегодня по наукометрическим и иным показателям.

Это, в общем, банальность, высказанная для главного — увы, часто оспариваемого с разных сторон. В понятиях, образующих «язык» науки, в используемых ею теориях отражено идеальное содержание соответствующих природных явлений, механизмов, процессов и пр. Отсюда идея природных оснований логических законов — ключевая для марксизма, но чуждая его «отцам» (Гегелю с Фихте) и «дедам» (Канту), воспринятая от Спинозы против Декарта, как и идея противоречий — источника развития систем, осуществляющегося в истории, т. е. зависящего от прошлого, созданной им «колеи», что ограничивает применение принципа актуализма и других гносеологических презумпций позитивистов. Начинать надо с них, но, «танцуя» от этой «печки», мы всё дальше уходим от неё (наилучший пример — социобиологические представления в анализе структуры, функции и особенно эволюции поведения).

Идеальное возникает везде, где есть воспроизводство, т. е. система воссоздаётся по некой инструкции, будь то «оттискивание» с некой матрицы, или реализация фенотипа по “инструкции” — “тексту” ДНК, “читаемому” по ходу индивидуальных онтогенезов, или сопоставимые реализации языка в речи, текста — в материальности писем (бумажных, глиняных, электронных, “написанных” высаживанием лесов и пр., материальный носитель сравнительно с сообщением здесь несущественен).

Звучит это эзотерично, однако оба момента встречаются повсеместно. Первый — в воспроизводстве биоценоза, через образование и постоянное зарастание «окон» или прорывов полога деятельностью видов-эдификаторов: копытных, нарушающих растительный покров кормлением и вытаптыванием, бобров — затапливающих постройками, деревьев первого яруса — вываливающихся с корнями от старости и т.д. Поэтому в экосистемах сегодня видны “биологические следы прираков”, как назвал их Джаред Даймонд: особенности строения и биологии, прежде всего у растений, созданные коэволюцией с видами, уже вымершими по вине человека, вроде моа на Новой Зеландии, дронта на Маскаренских островах, помянутых псевдогусей на Гавайях и пр.

Второе — при формировании фенотипа по «инструкции» в генотипе, почему идеальное в биологии видим буквально на каждом шагу: это 1) планы строения типов, классов и пр., исследуемые морфологами, 2) формы демонстраций и формы отношений животных в сообществах, реконструируемые этологами; 3) парцеллярная структура растительности, характеризующая каждое данное сообщество как таковое, отличающее его от близких сообществ; 4) конструктивные противоречия организации — морфологической, социальной и пр. как источник развития, в первую очередь прогрессивного.

Этим биология, между прочим, резко отлична от химии-физики, где идеальное и история значимы куда как менее (хотя и там не без этого) и близка к гуманитарным дисциплинам, где при всех — вполне ненаучных — выпадов позитивистов против «метафизики», включая «историцизм», важность идеального, существование «колеи» и сложность её изменения в истории, экономике, социологии, психологии никем не оспаривается, да и известная теорема Томаса ведёт к тем же выводам.

Наконец, Пиаже проиграл спор с Выготским, культурно-историческая теория которого реализует марксизм в психологии. Что индивидуальное сознание не “созревает” под действием эндогенных факторов (скажем, биологических), оно формируется на основе идей, смыслов и чувств, «загруженных» внутрь в процессе развития («душа» существует объективно вне нас, в ткани социума, “перекрестье нитей” которой даёт личность любого из нас), при взаимодействии со значимыми близкими на разных уровнях, давно стало классикой детской психологии. Эндогенные факторы лишь создают проблемы (или дают преимущества) названному процессу, почти всегда сопрягаясь с большей чувствительностью к социальной стимуляции, облегчающей названную “загрузку”.

Т.е. идеальное — планы строения, структура отношений, формы демонстраций, руководящие идеи борьбы, сотрудничества или компромисса — в каждый данный момент, с одной стороны — регулятор воспроизводства единиц и взаимоотношений системы, то, что придаёт им форму именно эту, а не иную, выступает основанием к действию и пр. Скажем, человек тем и отличается от животного, что действует на основании определённых идей, усвоенных в процессе взросления (пассивно или выбранных им самим — не суть). Пока он в них не сомневается, пока они не дискредитированы в его глазах жизнью, пропагандой или чем-то ещё, они направляют, «оформляют», регулируют его материальную жизнь и деятельность. Именно в этом смысле Эрнст Кассирер назвал человека «символическим животным».

Иными словами, идеальное а) реально существует, б) в масштабе времени, в котором индивид действует, приспосабливается и подвергается отбору, оно управляет материальными процессами — воспроизводства единиц, «оформляющего» их специфическое строение и/или поведение; или воспроизводства системы, «оформляющего» характеризующий её паттерн отношений; или процессами эволюционного/исторического развития системы за счёт борьбы её единиц (или частей): в природе это конкуренция, в обществе — борьба, межгрупповая, потом и классовая.

В этом смысле справедлив взгляд на жизнь и/или общество с точки зрения идеализма, идеалистической морфологии и пр., вроде Любищева, Нэфа, д`Арси Томпсона и фон Берталанфи, когда функция (или деятельность) объясняются из формы (в обществе — из руководящих идей). Поэтому известный социолог Норберт Элиас полагал что именно танец даёт отдельным людям наиболее точный образ общества как дифференцированной системы взаимосвязанных отношений и взаимозависимых функций, неотделимых от специализированных поведенческих ролей:

«Представим себе в качестве символа общества группу танцующих. Подумаем о придворных танцах, менуэтах и кадрилях, или о крестьянских танцах. Все шаги и поклоны, все жесты и движения, которые здесь производит каждый отдельный танцующий, полностью согласованы с другими танцорами и танцовщицами. Если каждый из танцующих индивидов рассматривался бы сам по себе, то невозможно было бы понять смысл и функции его движений. Стиль поведения отдельного индивида определяется в данном случае через отношения танцующих друг к другу. Нечто подобное имеет место и в поведении индивидов вообще. Взаимодействуют ли они друг с другом как друзья или враги, как родители или дети, как мужчина или женщина или как рыцарь и крепостной крестьянин, как король и подданные, как директор и служащие, поведение отдельных индивидов всегда определяется через их прошлые или настоящие отношения с другими людьми. И даже если они удаляются от людей и становятся отшельниками, то и в этом случае жесты, направленные прочь от других людей, являются жестами отношений с другими людьми не в меньшей степени, чем жесты по направлению к другим» (Общество индивидов. М.: изд-во «Праксис», 2001. С.37).

В этом смысле идеальное здесь первично. Однако в большем масштабе времени (время выработки этого идеального эволюцией в биологии; в социальной эволюции — в процессе истории, приведшей к появлению и противоборству именно этих идей, а не иных) идеальное делается «телегой», а не «лошадью», в смысле вырабатывается чисто материальными процессами. В биологии это конструктивные противоречия, осложняющие функционирование и/или воспроизводство организации, в обществе — борьба классов предыдущей и данной эпохи.

Хотя люди и действуют на основании определённых идей, но большинство сами их не вырабатывает, а пользуется готовыми (и связанными с ними смыслами/чувствами), как мы в основном покупаем готовую одежду/обувь, а не идём в индпошив, и тем более не шьём себе сами. Известный лингвист Александр Барулин назвал это эйдетическим метаболизмом. Эусоциальность животных держится на том, что члены группы кормят друг друга и/или потомство, с едой передаются гормоны, управляющие поведением разных сочленов в сторону, потребную социуму в целом. У нас этому служат обмен идеями и борьба идей между защитниками «старого порядка» и его отрицателями, защитниками прогресса, более или менее радикального внесения новизны ради другого, лучшего общества (отсюда деление на левых и правых, начиная с Великой Французской революции, реально – с эпохи Просвещения). Идеи сильнее гормонов (и, шире, чувств, рождающихся при непосредственном вовлечении в ситуации угнетения, эксплуатации, освобождения) и управляют ими – отсюда формообразующая роль социального влияния, поэтому действует теорема Томаса и так далее.

Выработка новых и обсуждение наличных идей имеющихся корректирует позиции и деятельность каждой стороны (реакция, защищающая статус-кво, и революционеры, реже – реформисты, настаивающие на социальных трансформациях) в сторону большей “онаученности”, поэтому большей убедительности, благодаря чему они играют управляющую и принуждаюшую роль всё лучше и лучше. А также создаёт им традиции (праздники, символы, объединения, демонстрации), укореняя соответствующие «изобретения», делая их всё более ритуализованными.

Генерирует же идеи меньшинство вне основных классов, однако необходимое для выработки идеологии – интеллигенция, почему каждый класс/группа обязательно вырастит “собственную” интеллигенцию, если только чего-нибудь стоит как социальная сила. Вкус к этим занятиям отнюдь не зависит от формального образования и наоборот — большинство людей образованных и даже профессиональных учёных также “втискивают” мировоззрение в “колодки” мыслей и чувств, сформулированных кем-то другим, и часто довольно давно: они редко пытаются даже “подогнать сапог по ноге”, если жмёт.

Генераторы идей с античных времён делятся, как сказал бы веберианец, на два идеальных типа: один рождает новые мысли, выводы и обобщения, другой новые чувства и массовые настроения. Первые скорее учёные или, шире, интеллектуалы, они восходят к философам древней Греции. Вторые — писатели, художники, режиссёры и пр. деятели искусства, типологически восходящие к иудейским пророкам, святым и юродам в христианстве/исламе.

Т.е. позитивные науки нам показывают объективность идеального (того, что есть здесь и сейчас), его управляющую роль — в каждый данный момент существования и функционирования организации, при вторичности/производности его относительно материальных процессов в истории или эволюции, выработавших данное идеальное из какого-то другого, попроще. Такой вот кентавр из платонизма в актуальности (моменты “здесь и сейчас”) и материализма в истории/эволюции, ведущих к этим моментам, субъекты и движущие факторы которых взаимно противоречивы.

Лучшая его иллюстрация — путь стимула к знаку, сходный с эволюцией сигналов животных, который в человеческой культуре проделывают все вновь появляющиеся танцы, а также другие символы и ритуалы культуры. Движения всякого нового танца со стороны всегда представляются открытым выражением чувств, классовой ненависти, эротических, и иных, то есть непосредственной стимуляцией партнёра. Поэтому они сперва подвергаются критике — столь же сокрушительной, сколь и неточной, ведь в культуре чувства выражаются ритуализированно, в символических образах.

Когда в конце XVIII века во Францию проник вальс, возникший в Южной Германии или Австрии, он дал повод (единственный раз) французам порицать немцев за безнравственность. Один из французских писателей издевался: «Я понимаю, почему матери любят вальс, но как разрешают танцевать его своим дочерям?» (Захарова О.Ю. Светские церемониалы в России XVIII-начала ХХ в. М.: Центрполиграф, 2003. С.283). По мере того, как отдельные движения фигуры танца из открытого выражения чувств становятся символами определённых отношений между партнёрами (и отношений не только в танце). Соответственно, в начале истории распространения танца его фигуры воспринимаются как пантомима – ритуализированное выражение определённых чувств, затем как символы, устанавливающие определённое соответствие между поведением и идеей, которую выражают согласованные телодвижения танцующих.

Единственная философия, соответствующая этому описанию — марксизм, истмат с диаматом: первое — способ понимать процессы, вроде описанных выше, второе (в т.ч. «три закона диалектики», о которых речь дальше) — инструменты анализа реальности, вычленяющие в ней то, что существенно для подобного понимания. Просто потому что (био)системы/социальные системы, воспроизводимые по «инструкции» идеального (а других в этом мире нет), будут

а) удовлетворять двум противоположным требованиям одновременно — самотождественностью и соответствием среде,

б) характеризоваться целостностью, т.е. они до некоторой степени (обычно возрастающей в ходе эволюции) обособлены от среды и, хотя в физическом смысле являются открытой системой, всегда полупроницаемы, т. е. контролируют и регулируют обмены через границы.

в) сохранять форму, отсюда сравнение В.Н.Беклемишевым (1964) организма с пламенем свечи: “…живой организм не обладает постоянством материала – форма его подобна форме пламени, образованного потоком быстро несущихся раскаленных частиц; частицы сменяются, форма остается” (“Об общих принципах организации жизни”); это же верно для экосистемы и социума;

г) «держать» границы тонкими, но чёткими, несмотря на постоянное обновление вещества — да и единиц — внутри системы и потоки внутрь-наружу. Сказанное ещё более верно для социальных граней, вроде межклассовой или межнациональной: как часть стратификации внутри целого, они поддерживаются несмотря на социальную мобильность, ассимиляцию или межнациональные браки: отдельные люди меняют принадлежность, чем ещё больше подчёркивают границы, а не “смазывают” их, см. классические работы Фредерика Барта и недавние Майкла Крауса).

В том числе система сохраняет устойчивость поведения и постоянство внутренней среды движения в широком спектре «возмущений» извне или «напряжений» внутри системы (список тех и других задаётся системой, конструктивными противоречиями и «слабыми местами» её строения, в т.ч. просто недоразвитием тех или иных частей). Отсюда родится “историцизм” — естественная для биологов преемственность развития, отрицать которую значит впасть в фидеистическую ошибку: мол, если у отдельных людей есть разум и воля, они во взаимодействии между собой могут строить такие отношения, какие хотят, в том числе по некоторому чисто идеальному принципу (толстовское “ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь так просто”);

д) обладать более или менее развитым умвельтом в смысле фон Юкскюля: внутренним отражением мира вокруг неё, включающим значимые элементы мира, явления и процессы вовне, на который даётся специфический ответ более или менее приспособительного характера («узнанные» и «интерпретированные» системой), и все прочие. Последним система противостоит или просто «несёт потери», ибо не может отрегулировать это воздействие так, чтобы снизить риск, как российское и другие общества «третьего мира» от ДТП.

Т.е. первое фундаментальное противоречие обнаруживается внутри системы, между самотождественностью, обеспечиваемой устойчивостью онтогенеза, проявляющейся в его регуляциях, эквифинальности и пр., и требованием соответствия среде. Второе противоречие — вовне, в факторе, обеспечивающем эволюцию системы и/или её изменения в истории — отборе, естественном или социальном. С одной стороны, он меняет организацию так, чтобы приспособилась к внешним воздействия, чем быстрее, тем лучше, что снижает жизнеспособность; организация должна меняться так, чтобы в этом процессе не вымереть, нужен стабилизирующий отбор по жизнеспособности индивидов, составляющих популяцию или социум, либо по устойчивости воспроизводства отношений системы. С изменением отбором, движущим признаков тех и других “лучше меньше, да лучше”.

Следовательно, изменения, рождённые движущим или стабилизирующим отбором, взаимно несовместимы, но равно необходимы для приспособления биосистемы. Что отражается в эволюционной теории в виде противоречия между концепциями, делающими упор на филогенетической косности, параллелизмах, -зациях и пр. производных устойчивости онтогенеза, генетической ассимиляции Уоддингтона и стабилизирующего отбора Шмальгаузена («левый фланг дарвинизма», по известному определению Ю. А. Филиппченко) и, наоборот, упирающих на адаптивную гибкость, от классической СТЭ Майра с Добжанским и Симпсоном до панадаптационизма Докинза-Гамильтона («правый фланг дарвинизма»).

Третье противоречие — между непрерывностью изменений на уровне приспособлений и отбираемых в связи с ними признаков, позволяющих выстроить соответствующие ряды, и скачкообразностью изменений на уровне морфоструктур, не только несущих эти признаки но и, главное, связанных корреляциями в нечто целое — организацию с устойчивой психикой (в смысле способной обеспечить «энергию действия» вопреки сопротивлению других особей и среды), гомеостатической физиологией и пр. Что порождает противоречие между прерывистостью и непрерывностью в самом процессе эволюции, и столкновения между тихогенезом и пунктуализмом, хотя ни один из этих взаимно-противоположных акцентов не прав до конца, и задача натуралистов — для каждой конкретной группы, филогенетической ветви и пр. показать, как именно в её эволюции, в её адаптивной зоне сочетаются эти противоположности.

Поэтому биолог прежде всего должен быть специалистом по группе, сообществу, если эколог и пр., во вторую очередь теоретиком, это у нас от натуралистики не отделишь — в противоположность физикам. Это же верно и для гуманитариев — прежде конкретные исследования по истории, экономике, психологии или социологии, потом уж марксистское осмысление сообразно добытому ими знанию, не наоборот, как пробовали в известные годы в СССР — с нелучшими результатами.

Из всего этого следуют (как общее правило для понимания происходящего) единство и борьба противоположностей в процессе развития, осуществляемого под действием отбора. Единственная философия, “видящая” эти моменты, анализирующая реальность именно на их основе, а не отрицающая их в рамках “запретов на метафизику” или исследований языка прежде реальности, о которой он повествует, как разные изводы позитивизма и аналитической философии ) — старый добрый марксизм, диамат и истмат.

Оба они ценны тем, что дают руководящий принцип исследователю. Анализируя структуру, функцию или эволюцию организации Х, надо направленно искать единство и борьбу противоположностей, ибо это в эволюционном/историческом развитии «лошадь», всё другое — «телега»; найдя — их не надо менять местами, и надо верно отображать в теории. Её понятия («естественный отбор», «приспособленность», «эволюция» и пр.) сохраняют эти противоречия, их не устранишь и это нормально, как альпинист лезет по двум стенкам сразу, опираясь на каждую попеременно, или мы режем бифштекс ножом и вилкой. Этим диалектическая логика отличается от формальной, где закон тождества и исключённого третьего требуют «очистки» понятий: но тогда исчезает их соответствие природе, теорию из таких не построишь.

Я думаю, что позитивные науки, развитие которых парадигмально (почему рост научного знания не непрерывен, как считал Поппер, а сопровождается забыванием того, что осталось “невидимым” из-за слепых пятен каждой парадигмы) сталкиваются с двумя познавательными проблемами. Первая — это выведение частных следствий, развитие связанных с ними направлений и решение “головоломок” при только что установившейся парадигме, когда все ей радуются как важному прорыву вперёд. Вторая, тяжелей и интересней — что делать, когда прежняя парадигма уже явно изжила себя, накопила противоречия, многим не нравится, но её терпят за незнанием, “в какой именно стороне искать лучшую теорию”, а найдя, как эту теорию строить. Последняя должна быть перспективной в плане развития, т.е. способной усвоить новые данные, не ложащиеся в старую парадигму, и одновременно объяснить всё “забытое”, сделавшееся невидимым из-за слепых пятен старой парадигмы (они есть у каждой из них, но по мере прогресса дисциплины её парадигмы делаются всё более и более “сетчатыми”, вместо “сплошных”, если метафорически).

Ведь в прошлом каждой науки есть много “недостроенных” теорий, необъяснённых или забытых фактов. Если нынешняя парадигма поставлена под сомнение и в данной дисциплине вызрел концептуальный кризис (скажем, в этологии он длится уже 35 лет), как нам в “запаснике старых теорий” найти что-либо перспективное для достройки или, убедившись в отсутствии там подходящего, искать что-то принципиально новое? Задача всех направлений в философии, от марксизма до позитивизма с кантианством — давать конкретным наукам наиболее общие инструменты поиска и анализа для решения проблем первого и второго рода; науки, в свою очередь, дают объективное знание для философов, позволяя им выстраивать онтологию, рождающую эти орудия. Она может быть сложней или проще, лучше или хуже. Вот первого рода проблемы лучше всего решают разного рода позитивизмы (в пост- варианте, Лакатос и следующие за ним авторы). Идеалом исследования здесь служит физика.

А вот для решения проблем второго рода не обойтись без техник анализа, предлагаемых диаматом, вместе с его онтологией, где развитие движимо противоречиями: существование организмов, популяций, видов, родов и других таксонов (т.е. характеризующих их все биологических форм, с которыми работает систематика) в каждый момент времени связано с единством и борьбой противоположностей. Так получается просто потому, что “делающий” их онтогенез и “оценивающий” естественный отбор реализуют работу автомата фон Неймана — изготовление по инструкции (или контроль его точности), связанную с взаимно-несовместными требованиями, самотождественность vs соответствие среде.

Это же видим, когда от существования форм (морфологии и физиологии) переходим к развитию их в экологическом или эволюционном масштабах времени, т.е. к приспособлению и эволюции. Там появление нового противоречит преемственности развития: первое “преодолевает” второе (отрицая его) лишь когда эффективно разрешает прежние конструктивные противоречия организации. Что ведёт изменённую организацию к новым противоречиям, уже более высокого уровня (“отрицание отрицания”).

Требование самотождественности в каждый момент времени обоих процессов задаёт целостность и гомеостатичность каждой из развивающихся так форм, отсюда закон перехода количества в качество. Движение же по траектории приспособления/эволюции, составленной из множества подобных моментов, требует преодоления прежней целостности, чтобы могло появиться новое, не разрушающее старую организацию, а улучшающую её (понятно, что не вообще, а сообразно поставленным отбором задачам). Отсюда закон отрицания отрицания. Обратите внимание, все три закона диалектики обнаруживаются в природе, как наиболее общие свойства биологических и социальных систем, где обязательны и изготовление по инструкции, и исторический метод в анализе их долговременных изменений во времени, а не выводимы чисто логически.

Т.е. техники анализа, собранные и используемые диаматом, давно «придуманы» природой (биологическими видами, экосистемами, развивающимися обществами) и «применяются» там для создания нового и безопасного прыжка в неизвестное, чтобы использовать там прежний запас устойчивости и прошлый набор адаптаций с максимальной выгодой и минимальным риском. Уже поэтому они предпочтительны для решения научных проблем второго рода, когда самое важное сориентироваться “на что смотреть” (в структуре старой парадигмы) и “в какую сторону думать” (чтобы её изменить). Понятно, что, давая техники поиска конкретных решений, диалектика не имеет права высказываться по поводу качества найденного, какие факты надёжней, какие теории лучше, это прерогатива конкретных наук. Они решают, например, какова в мире живого наследственность на самом деле, дискретная или непрерывная, независимо от того, какая кажется “диалектичней” философу. Философ же должен открытое в природе использовать как данность для построения той онтологии, что описана выше.

К слову, отсюда следует, что будь эволюция радикально недарвиновской, дискретные гены и непрерывная изменчивость не составляли бы пару противоположностей, и для марксистской диалектики вообще б не было места, торжествовал бы позитивизм или механистический материализм, отрицающий идеальность “инструкций”, по которым строится организм, реализуется поведение и пр. Это же верно для социальной истории, где сходная пара создана, с одной стороны, непрерывностью общественных изменений/квантованностью идей, на основе которых они происходят (каждая из которых имеет конкретного автора, год рождения etc.), а с другой – нивелирующей ролью конформизма, уступчивости, других механизмов социального влияния, достигающих максимальной мощи и точности именно у нашего вида, исключительной важности личного выбора и персональных решений, как при рождении идей, так и в области социального действия на их основе, после того, как они овладевают массами. Поэтому выделиться персональный талант или гений может лучше всего на фоне социального и/или материального равенства, и наоборот, все демократии склонны обожествлять своих лидеров, особенно социалистические, специально культивирующие данное равенство.

В этом “мире Кравецкого” диалектика была бы додумкой, ненаучной, но важной для социальной регуляции (добавляющей убедительность спичу), примерно, как идея бога, а главной наукой в смысле куновских “образцов” станет физика, где исторический метод почти что не важен по сравнению с принципом актуализма. Увы (или ура) мир устроен не так, он эволюционирует, и преемственное развитие сочетается с появлением принципиально нового, марксистская диалектика с её законами – его наиболее общая скрепа и опора (в смысле максимума идеальности, независимая от конкретной материи вещей этого мира и взаимодействий между ними). Поэтому большой грех не использовать её для анализа, что отметил ещё Эрнст Майр, познакомившийся с ней достаточно поздно и увидевший вдруг, что он всё это время говорил прозой реализовал диамат.

И наоборот: Лекс, третирующий диалектику ради того, что ему мнится «научным методом», немедля высказывается почти на любые темы, включая те, в которых неспециалист, вроде истории-антропологии. И эти высказывания ненаучны, а часто просто смешны даже не потому что его «метод» плох: просто занятая им гносеологическая позиция толкает следовать чуйке и делать вывод немедленно выводах вместо того, чтоб освоить давно известное — матчасть, нужную для таких выводов, вроде уже известного в истории идей, как плавание Колумба 15 века или научная революция 17-18 стали одним из следствий общего изменения Европы этого времени, соответственно движения “в море” и “вокруг Африки” как продолжения Реконкисты, с одной стороны, и приучения жить в условиях складывающегося капитализма, делать выводы и рисковать самому, опираясь на наиболее достоверное знание, которое надо искать лучше и лучше, с другой.

Именно этого требует диамат — истина конкретна. Отрицая диалектику, Лекс не видит, что великие личности (первооткрыватели, революционеры, учёные) и общественная необходимость не несовместные альтернативы, а две стороны одного процесса, в данном случае исторического развития. Это те самые противоположности, единые и борющиеся, от которых он открещивается.

Как только мы поняли этот момент, мы можем исследовать конкретику, ну скажем, развитие какой-то научной дисциплины, с обоих сторон одновременно — как последовательность классиков, сделавших прорывные открытия и перспективные теоретические обобщения, с другой — как смена периодов развития “большого общества”, определявших необходимость исследования именно этих моментов и именно в этом смысле, создавших социальный заказ для умных студентов, кто выбирает себе поприще для будущих занятий наукой. Всё это более чем подробно изучено на примере рождения классического (Дарвин-Уоллес-Вавилов) и современного дарвинизма (СТЭ — около 20 независимых авторов в СССР, Германии, Англии, США), как и на более частных дисциплинах, вроде этологии и островной биогеографии.

Везде оказывается, что великие люди и общественная необходимость не антагонистичны, а синергичны, т.е.

а) прорывные открытия и перспективные теории создаёт не один ум, а несколько, идущих к этому с разных позиций и на разной основе. Так общественная необходимость пробивает себе дорогу через хаос случайностей, связанных с индивидуальными особенностями: чем больше таких индивидов она направит на данное поприще, тем легче ей будет пробить дорогу. Отсюда важность демократизма, что в науке, что в политике и общественной деятельности, чтобы все желающие могли этим заняться;

б) в каждой из таких дисциплин до прорывных открытий и перспективных теорий есть предшественники, сделавшие то же самое, но незамеченные сообществом, чьи идеи никто не стал развивать, а результаты — дополнять новыми, поскольку «время не подошло» (научное сообщество было ещё не готово и именно потому, что не «большое общество» ещё не создало заказ). Сходно развитие и в культуре: у каждого Лермонтова был свой незамеченный предшественник Полежаев. Т.е. момент творчества важнее таланта творца и того, что именно он предлагает, если его время ещё не настало или прошло, никто не поддерживает, нет учеников/продолжателей, некому выступить в роли Уотсона при Холмсе, а без этого даже самые гениальные идеи будут скомканными, недоделанными, примитивными и т.д.

В общем, диалектика рулит, и говоримые Лексом глупости прямо следуют из принципиального отрицания даваемых ею инструментов. Кабы он их просто не понимал, было бы лучше, он их бы придумывал непроизвольно и пользовался, как Э.Майр диаматом до формального знакомства с ним, а поскольку он сам себе это запретил как “ненаучное” — то увы.

Заключение

Надо уметь видеть диалектику («3 закона + идеальное по Ильенкову») в природе и использовать её для решения конкретных проблем конкретных наук (той же биологии), как Маркс это сделал для политэкономии, Выготский — для психологии, Левонтин и Майр для «правого», Шмальгаузен и Уоддингтон — «левого» крыльев эволюционной биологии. Тогда будет понятно, что это не пустословие, как думают люди, когда в поисках “диалектики” отсылают к философам, а сущностный стержень всеобщих процессов эволюции, функционирования и существования сложных систем (как минимум биологических и социальных вкупе с используемыми ими ландшафтом, веществом и энергией), присутствующий и действующий независимо от нашего желания или нежелания его видеть.

Как говорил известный востоковед Лев Игоревич Рейснер о марксизме, великая теория/философия — это капитал, который может быть удачно вложен, а может быть и промотан. И в отличие того, что было 100 или 150 лет назад, сегодня качество разных философий можно сравнить и оценить лишь “по плодам” от “вложения” их как подосновы разных наук или разных общественных движений, а не изучением их самих.

Подобно тому как конструкторы самолётов и лётчики-испытатели – разные профессии, естествоиспытатели и/или общественные деятели в своих сферах “испытывают” не только Природу, но и разные философии, и эта практика (включая преодоление сопротивления среды или оппонентов при “испытании”) определяюща для оценки их годности. И наоборот: в отношении разных философий биолог, историк, социолог, общественный деятель и пр. выступают потребителями и одновременно “испытателями” предлагаемых ими мыслительных инструментов, в т.ч. наиболее общих суждений о мироустройстве, и могут выбирать между разными “философиями” для конкретных задач своей науки или общественной практики (связываемой с наукой через “онаучивание” всякой идеологии в нашу эпоху).

И их выводы (итоги выборки “испытаний” вроде ответов биологов на вопросы философов, данных на примере людей и цыплят) критически важны для суждений о плюсах и минусах разных философий, намного важнее писаний самих философов. Те отношению к конкретным наукам выступают только читателями, в лучшем случае компетентными, хотя всегда отстающими в знании. Философам надо слушать естествоиспытателей, в том числе “испытателей” их построений, делать выводы и совершенствовать “конструкции” идей, передаваемых естественникам “на испытание”.