Грустная футурология Стругацких

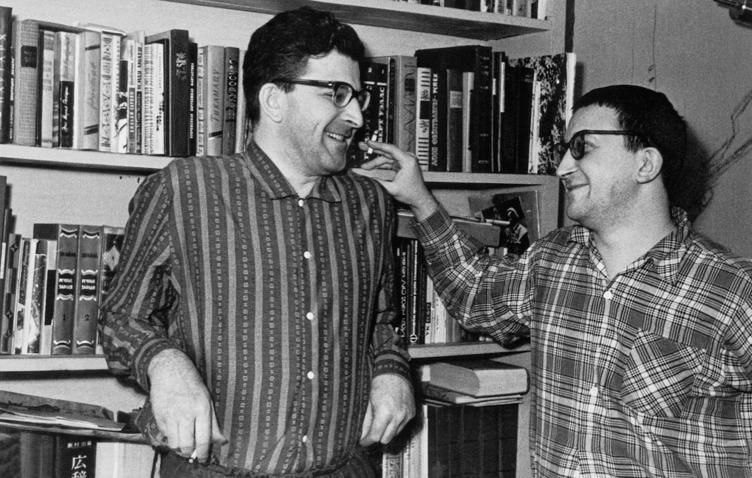

28 августа исполняется сто лет со дня рождения Аркадия Стругацкого — писателя, сценариста, переводчика, одного из лучших российских фантастов. Аркадий Натанович и его постоянный соавтор — брат Борис — написали около трёх десятков романов и повестей, их перу принадлежит также несколько десятков рассказов, пьес, сценариев.

Творчество Стругацких — прекрасный образец социально-философских и социально-психологических исследований, выполненных в художественной форме. В короткой заметке невозможно представить глубокий анализ разнообразного и многомерного творчества братьев-фантастов, но я хочу остановиться на постоянных мотивах в произведениях Стругацких.

Мотив, на который чаще всего обращают внимание, говоря о литературном наследии Стругацких — критика социальных пороков. Забавно, что и сами братья, и многие их читатели однозначно относили эту критику к советской действительности, но сейчас уже совершенно ясно, что она полностью применима к современному обществу, причём не только к российскому. Действительно, пусть бюрократы из «Сказке о Тройке», тормозя любое полезное и живое дело, и говорят советскими идеологическими штампами, всё равно они удивительно напоминают и наших парламентариев с их порой нелепыми, но всегда ультра верноподданническими высказываниями, и депутатов Европарламента с их дерзкими, но пустыми заявлениями, и вечно обеспокоенных сотрудников ООН. Современные политики сумели таки превратить литературный гротеск в реальные модели поведения.

Повесть «Хищные вещи века» была впервые опубликована в 1965 году. Сюжет в ней крутится вокруг таинственной «дрожки» — вещества, дающего такое наслаждение человеку, по сравнению с которым весь реальный мир кажется скучным и серым. Но это не про наркозависимость, это —про потребительство, которое затягивает человека, подкидывая ему каждый день всё новые маленькие, но осязаемые цели и всё новые удовольствия от их достижения. А «дрожка» — лишь метафора всепоглощающего потребительского морока. И она очень сильно напоминает о зависимости современных людей от «девайсиков» и социальных сетей.

Одно из моих любимейших произведений Стругацких — «Второе пришествие марсиан». Странно, что этот роман очень редко упоминают, он сегодня актуален как никогда. По сюжету Землю захватили марсиане, но никого вроде бы не поработили и никаких особых зверств не учинили. Всё, что им нужно от землян — желудочный сок, это для марсиан самое любимое и жизненно необходимое лакомство. Берут понемногу, для здоровья не опасно, платят щедро. Для большинства землян это выглядит как новый Золотой век, свершившаяся мечта — сытое, стабильно оплачиваемое безделье. И только отдельные «отщепенцы» пытаются доказать, что цивилизация может пасть без единого выстрела, если некому станет её поддерживать и развивать. Революционеры-одиночки кричат, что люди оказались в положении домашнего скота, что это и ненадежно, и опасно, и — главное, — глупо, низко, недостойно великой культуры человечества. Но эти «крикуны» мешают не только захватчикам, но и многим довольным жизнью землянам, стремящимся во что бы то ни стало сохранить новый источник дохода и право ничего не делать и ни о чем не думать. Восставшие против «желудочной» цивилизации вынуждены скрываться в лесах не только от марсианской полиции, но и от своих «однопланетников». По-моему, это просто метафора нынешней российской «стабильности», разве нет? Ну, разве что полного безделья не хватает, но оно вполне заменимо политической пассивностью и ворчливым «одобрямсом».

Увы, современность наша совсем не похожа на описанный фантастами Мир Полудня. Скорее, перед нами маячит перспектива Полночного Мира.

***

Стругацким не везло с экранизациями их произведений и, по-моему, отчасти потому, что режиссёры старались сделать миры фантастов как можно причудливее и страшнее. А на самом деле даже феодальный Арканар из романа «Трудно быть богом» и, тем более, планета Саракш из «Обитаемого острова» очень напоминают наш мир. Именно наш, современный мир с его человейниками, подорванной экологией, социальным неравенством и, конечно, знаменитыми «лучевыми башнями» из «Обитаемого острова», вполне заменяемыми у нас телевидением и Интернет-ресурсами. Как раз к советской действительности метафоры Стругацких относились очень приблизительно, а вот с нашей соотносятся чуть ли не буквально.

Самый важный, как мне представляется, мотив у Стругацких — образ коммунистического будущего, которое для братьев является, прежде всего, обществом нравственных людей. Фантасты не описывают подробно социальное устройства своего Полуденного мира, для них главное — непреложный гуманизм коммунаров. Это вовсе не комфортное, успокоенное и наевшееся общество, Мир Полудня Стругацких. Это общество отважных, честных, добрых и принципиальных людей, находящихся в беспрерывном поиске новых путей для человечества. Гуманизм — их главный закон и главная движущая сила их поступков.

По сути, Стругацкие дали художественный образ мира, о котором Карл Маркс писал так: «Коммунизм как положительное упразднение частной собственности — этого самоотчуждение человека— и в силу этого как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека: а потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства предшествующего развития, возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человечному. Такой коммунизм, как завершенный натурализм, = гуманизму, а как завершенный гуманизм, = натурализму; он есть действительное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение»[i].

Самый главный, для меня, по крайней мере, мотив — нравственный выбор, который человек часто вынужден совершать наедине с собой, противопоставляя тяжёлым, невыносимым порой обстоятельствам свои принципы, своё понимание Истины и критериев Добра и Зла. Для коммунаров из мира Стругацких пойти против идеалов гуманизма означает разрушить самих себя — так случилось с Антоном в «Трудно быть Богом» и с Рудольфом Сикорски в самом, наверное, трагическом романе фантастов «Жук в муравейнике». «Жук» ставит практически неразрешимую дилемму: либо убить человека, либо рискнуть будущим человечества. Мы, «полуночники», пожалуй и не доросли даже до постановки такого вопроса: сегодня приходится упорно и порой тщетно доказывать, что нельзя убивать людей во имя узких частных интересов дорвавшихся до власти индивидов.

Саул Репнин в «Попытке к бегству» необъяснимым образом из немецкого окружения времён Великой Отечественной переносится в коммунистическое будущее, где вместе с двумя симпатичными коммунарами попадает на планету с концлагерями для «желающих странного» и диктатурой, «приправленной» высокими технологиями. Саул усилием воли возвращает себя обратно в ад войны, чтобы даже ценой своей жизни приблизить коммунистическое будущее. У этого романа очень ясный посыл: без сознательных усилий каждого никакой прогресс не является необратимым, никакие, пусть и самые совершенные, машины и технологии не защитят человечество от диктатуры и рабства.

«Миллиард лет до конца света» — один из самых сложных романов Стругацких и уж точно — самый философский из них. Это роман о неотделимости человеческой сущности от научного и нравственного поиска, о губительности конформизма и услужливой адаптации к обстоятельствам, пусть к самым что ни на есть объективным и непреодолимым. Суть романа фантасты выразили вольно переданными строками из японской поэзии: «Сказали мне, что эта дорога меня приведёт к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор всё тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы».

Предчувствие, что человечество пойдёт таки «глухими окольными тропами» сквозит в поздних романах Стругацких, прежде всего, в «Отягощённых злом» и «Граде обречённом», пронизанных разочарованием и недоверием к возможным прогрессивным переменам в России. «Гадкие лебеди», «Хромая судьба» и «Пикник на обочине» также полны пессимизмом. Но и в этих романах есть мысль о том, что Мир Полудня, мир возвращение человека «к самому себе как человеку общественному» приближают только «желающие странного» — люди, не желающие смиряться с самыми сложными, жёсткими и жестокими обстоятельствами, принимающие беды человечества как свои собственные, индивидуальными действиями преодолевающие разрыв «между существованием и сущностью, свободой и необходимостью». Правда, в самых пессимистических и — особенно — поздних романах такие люди трагически одиноки.

Художественный мир Стругацких — это мир борьбы двух образов человеческого будущего: коммунистического и капиталистического, накопившего по мере развития огромное количество противоречий и ставшего в полном смысле слова тюрьмой для всего подлинно человеческого. Наше время пока с пугающей детальностью соответствует самой грустной и трагической футурологии фантастов. Но всё же, пока не перевелись «желающие странного», есть надежда, что наша историческая полночь сменится сияющим коммунистическим Полуднем. Одних надежд, правда, недостаточно, придётся поработать, чтобы не блуждать по глухим окольным тропам снова и снова.

[i] Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1944 года/Маркс К., Энгельс Ф., соч. Т. 42. С. 41 — 174. С. 116.