Организация труда и научно-технический прогресс

Спад в объемах капиталовложений мог компенсироваться за счет внедрения достижений науки и усовершенствования оборудования. Несмотря на внимание властей к научному сектору, советская экономика оказалась неспособна поддерживать высокие темпы модернизации. Помимо крайне медленной скорости замещения оборудования ситуация осложнялась тем, что нововведения часто не давали ожидаемого эффекта. Более того, новое оборудование могло работать хуже старого.

Так, срок работы новых зерноуборочных комбайнов, вставших на конвейер во второй половине 1960-х годов, был в полтора раза меньше, чем у предыдущих моделей.1 Результатом недостатка запчастей и комплектного оборудования к новым мощным тракторам стало то, что их выработка оказалась ниже, чем у менее мощных.2

Внедрение автоматизации тоже не давало ожидаемых выгод. Острый дефицит квалифицированных специалистов и надежных компонентов привели к тому, что дорогостоящая автоматика использовалась много хуже обычного оборудования и чаще выходила из строя.3

Серьезные проблемы испытывал и сам научный комплекс Советского Союза. Советским ученым не хватало ресурсов, выпуск научного оборудования был впятеро ниже американского уровня.4 Авторы “Программы” отмечали такие проблемы, как старение штата научных организаций, снижение уровня подготовки молодых ученых, чрезмерно долгое внедрение новых разработок.5

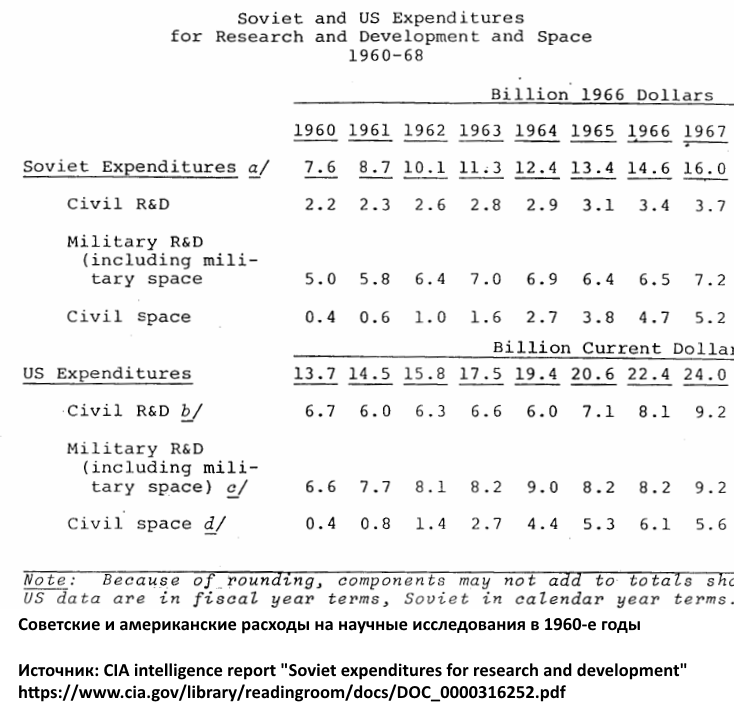

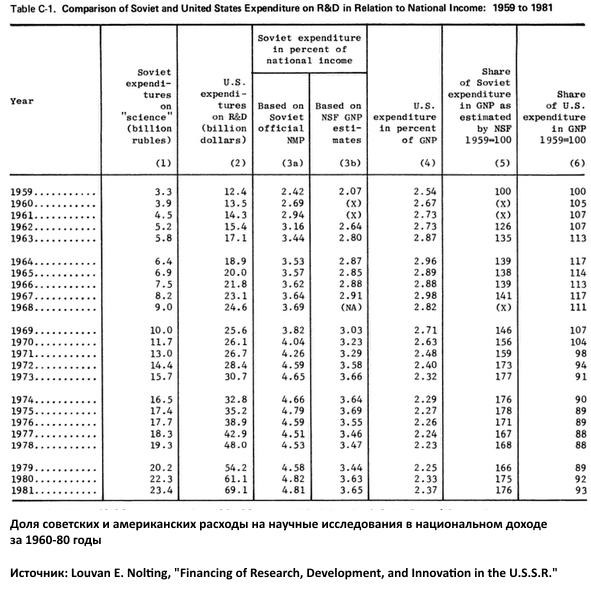

Следует отметить, что общие затраты на конструкторские исследования и научные разработки в СССР были сопоставимы с американским уровнем. СССР ассигновал на науку более значительную долю народного дохода, чем американский бюджет и коммерческие организации вместе взятые, и советская доля стабильно росла. Проблема советской науки заключалась не столько в недостатке средств, сколько в ее чрезмерной милитаризации (на гражданские разработки в СССР еще в 1960-е годы уходило порядка 25-30% всех научных ассигнований, а в США 40-50% ) и слабой эффективности. Последняя выражалась в раздутом штате научных организаций: в СССР к 1991 году насчитывалось около двух миллионов ученых и конструкторов,6 тогда как в США даже на 2012 год их было всего 1 270 тысяч.7 Несмотря на такие затраты, начиная с 1960-х годов отставание СССР от Запада в научной сфере, ранее сокращавшееся, стало постепенно возрастать.8 Правда, по количеству выданных патентов Советский Союз превосходил США, но это было связано с легкостью процедуры их получения.9

Конечно, степень ценности советских патентов и научных статей сложно измерить количественно, но некоторые оценки свидетельствует не в пользу СССР. Так, по числу опубликованных статей на естественнонаучные темы СССР в 1973 году занимал третье место в мире из 25 научно развитых стран, однако по цитируемости статей он занимал уже предпоследнее место, опережая лишь Индию. Советский Союз по цитируемости статей отставал не только от стран Запада, но и от восточноевропейских государств, таких как ГДР, Венгрия, Польша и Чехословакия.10 СССР на порядок отставал от стран Запада и по числу проданных за рубеж технических лицензий.11

Производительность труда и дефицит рабочей силы

Политика экстенсивного роста производственных мощностей и медленная модернизация производства привели к острому дефициту рабочей силы. Это иллюстрируется исчерпанием резервов дешевой сельской рабочей силы, наполнявшей городские стройки и предприятия: за 1939-78 годы в города переместилось свыше 45 миллионов сельчан, а доля горожан в населении СССР выросла до 65%12 против 33% в 1939 году.13 В результате, как отмечали ученые, с 1970-х годов все большее число рабочих мест оставалось вакантными, а прирост потребностей в рабочей силе превышал рост числа трудоспособных граждан.14 Составители “Программы” понимали, что в будущем ситуация ухудшится в силу сокращения естественного прироста населения. Любопытно отметить, что они прогнозировали численность жителей СССР на 2005 год в 304 миллиона человек,15 тогда как в реальности на территории бывшего Советского Союза к этой дате проживало 285 миллионов.16 Таким образом, демографический ущерб от краха СССР можно оценить в 19 миллионов человек.

Наряду с дефицитом рабочих экономика снижала темпы роста продуктивности труда. За 1970-е годы в сфере промышленности и строительства они снизились вдвое. Прогресс продуктивности труда в пищевой промышленности за это время замедлился в 5,6 раз, в производстве стройматериалов и топлива в 5 раз, в черной металлургии в 3,2 раза. К концу 10 пятилетки производительность труда сталеваров стала уже падать.17 Серьезные проблемы были в строительной отрасли. При практически неизменных объемах ввода нового жилья (98 млн. кв. м. полезной площади за год в начале 1960-х и 100 млн. кв. м. в начале 1980-х), сокращении строительства социальных объектов и стагнации в промышленном строительстве число строительных рабочих выросло почти вдвое, с 6,6 до 12 млн. чел. Это указывает на масштабное падение продуктивности труда, усугубляющееся тем, что обеспеченность работников сложным оборудованием многократно возросла.18

В Средней Азии к 1980-м годам застопорился рост производительности труда по экономике в целом, в некоторых случаях начала расти абсолютная и относительная занятость в сельском хозяйстве – беспрецедентное явление для промышленных государств.19

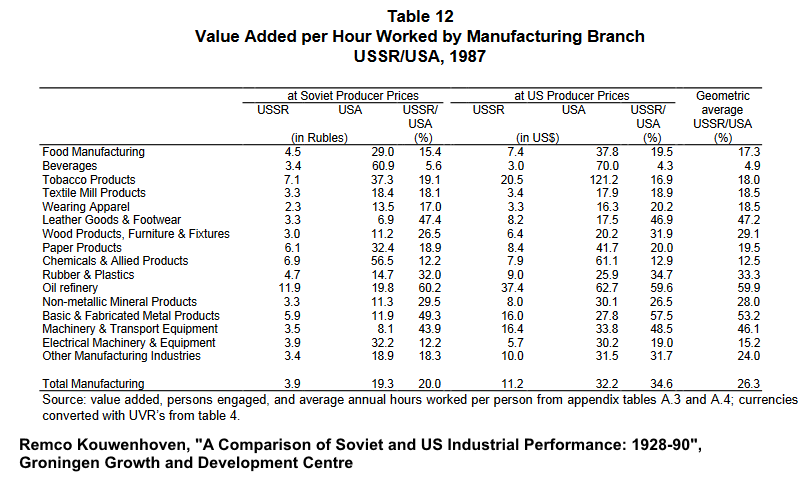

В 1980 году около 3/4 рабочей силы Советского Союза трудились в материальном производстве,20 но эти люди использовались крайне неэффективно. Порядка 50 миллионов человек занимались ручным трудом. Около 55% промышленных и 65% строительных работников трудились на немеханизированных работах.21 В результате, продуктивность труда советских трудящихся существенно отставала от западных показателей. По самым оптимистичным оценкам советские рабочие к 1987 году вырабатывали порядка трети от американского уровня.22 Если одни отрасли, такие как нефтепереработка и металлообработка, показывали неплохую продуктивность, свыше половины уровня США, то в других работники не вырабатывали и 20% от американских показателей.

Это привело к возрастанию дефицита рабочей силы. Госплан утверждал, что порядка четверти промышленных мощностей к середине 1980-х не обеспечивались работниками, в машиностроении избыточные мощности могли доходить до 45%.23 Это обесценивало и вложения в реконструкцию фабрик. В 1970-е годы из-за отсутствия работников порядка 1/10 прироста основного капитала уходило впустую.24 По расчетам ученых, на модернизированных предприятиях электронной, химической и металлургической индустрии было укомплектовано лишь 40% рабочих мест.25 Советский Союз обладал вдвое большим парком станков, чем американцы, но работали эти станки вдвое меньше времени.26

Плохая организация труда обостряла эту проблему. Ученые отмечали, что порядка 15-20% рабочего времени тратилось на внутрисменные простои.27 Количество избыточных работников на действующих фабриках оценивалось в 5-6 миллионов человек.28 Ситуация осложнялось спецификой советской плановой системы, которая побуждала предприятия завышать штат. Как отмечала социолог Е. Антонова, занимавшаяся реорганизацией работы на судоремонтном предприятии, несбалансированность плановых показателей заработной платы и выработки вынуждала предприятия создавать пустые рабочие места, распределяя лишний фонд заработной платы среди реальных работников.29

Парадоксальная ситуация сложилась в сельском хозяйстве. Несмотря на расширявшиеся поставки оборудования, дефицит работников только нарастал. Бороться с этим решили абсурдной практикой привлечения рабочих городских предприятий. Начиная с 1960-х годов число рабочих, отвлекавшихся таким способом от выполнения прямых обязанностей, монотонно возрастало. По оценке специалистов, в 1981 году на обязательных сельхозработах трудилось около 17 миллионов горожан, причем 9 миллионов изымались из других сфер материального производства.30 Кроме того, плановые органы не могли обеспечить соответствие народохозяйственных нужд и уровня образования работников. Хотя работа не по специальности не получила такого широкого распространения, как сейчас, лишь около 15% специалистов со среднеспециальным образованием работали в соответствии с полученной квалификацией. На 40% инженерных должностей не хватало специалистов, в то время как пятая часть инженеров работала в сферах, не требовавших такого образовательного уровня.31

Все более серьезной проблемой становилась слабая трудовая мотивация работников общественного сектора. Возрастающий дефицит рабочих рук ослаблял действенность административного воздействия на нарушителей трудовой дисциплины, а бедность потребительского рынка и слабое товарное содержание рубля уменьшали силу денежного стимулирования. В результате катастрофический размах приобрело асоциальное поведение на рабочих местах, хулиганство, пьянство и воровство на предприятиях.32 Усугубляя негативные эффекты от нехватки рабочей силы, все эти факторы были серьезнейшим препятствием для роста продуктивности труда, затрудняя тем самым борьбу с дефицитом работников, порождавшим упомянутые проблемы.

<<Предыдущая часть || Следующая часть>>

- КП НТП, разд. 3.1, с. 126 ↩

- Ibidem ↩

- Ibidem, с. 361 ↩

- Ibidem, с. 118 ↩

- Ibidem, с 119-120 ↩

- Народное хозяйство СССР в 1990 г., с. 307 ↩

- Eurostat, R & D personnel ↩

- Г.И. Ханин, “Экономическая история России в новейшее время”, т. 1, с. 233 ↩

- Ibidem, с. 495 ↩

- Ibidem, с. 494 ↩

- Ibidem, с. 496 ↩

- Динамика населения СССР 1960-1980 гг., сс. 23-24 ↩

- Численность населения СССР на 17 января 1939 года. По районам, районным центрам, городам, рабочим поселкам и крупным сельским населенным пунктам., с. 6 ↩

- КП НТП, разд. 3.1, с. 25 ↩

- Ibidem, с 20 ↩

- Демоскоп Weekly, май 2006 ↩

- КП НТП, разд. 3.1, с. 30 ↩

- Н. Шмелев, В. Попов, “На переломе: экономическая перестройка в СССР”, с. 183-184 ↩

- Ibidem, с. 241 ↩

- КП НТП, разд. 3.1, с. 26 ↩

- Ibidem, с. 31-32 ↩

- Remco Kouwenhoven, “A Comparison of Soviet and US Industrial Performance: 1928-90”, Groningen Growth and Development Centre ↩

- В.Попов, “Почему снижались темпы роста советской экономики в брежневский период?” ↩

- Р. Аллен, “От фермы к фабрике: новая интерпретация советской промышленной революции”, с. 254 ↩

- КП НТП, разд. 3.1, с. 401 ↩

- В.Попов, “Почему снижались темпы роста советской экономики в брежневский период?” ↩

- КП НТП, разд. 3.1, с. 22 ↩

- Ibidem, с. 213 ↩

- С. Белановский, “Реорганизация производства на судоремонтном заводе”, беседа первая ↩

- КП НТП, разд. 3.3, с.136 ↩

- КП НТП, разд. 3.1, с. 40 ↩

- Ю.В. Яременко, “Экономическте беседы”, беседа 6, сс. 130-134; беседа 15, сс. 257-259 ↩