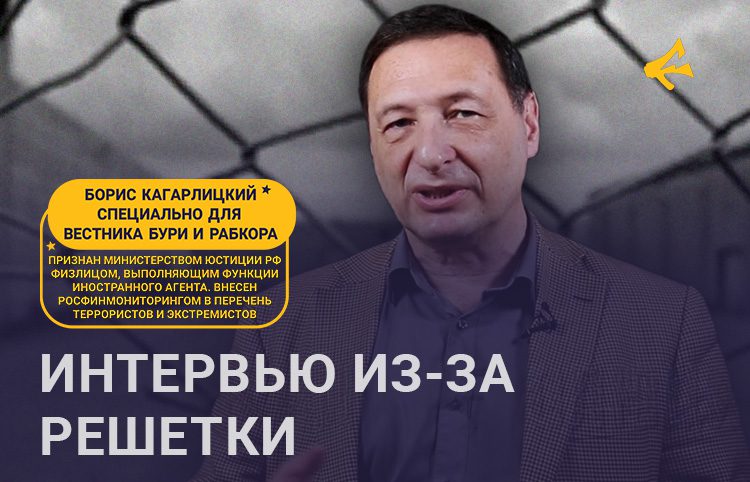

Интервью из-за решётки

18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДËН, РАСПРОСТРАНËН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

1. Вопрос первый, очевидный: как Ваше здоровье и состояние?

Всем понятно, что тюрьма – не то место, где люди поправляют здоровье. Поэтому, конечно, некоторые проблемы есть – и с давлением, и со зрением. В общем, не то, чтобы все замечательно. Но, с другой стороны, ничего критического и страшного со мной не происходит. И я вполне работоспособен и собираюсь работать активно дальше. Так что, я думаю, что можно не волноваться, не впадать в панику. И все у нас будет хорошо и благополучно.

2. Я понимаю, что с недавнего времени иноагенты не призываются в армию, но до этого Вам не предлагали уйти на СВО?

Мне предлагать идти на СВО не могли ни по возрасту, ни по статье. Так что, слава богу, подобного рода предложений мне никто не делал. В общем, заранее было понятно, что я бы от этого отказался. Другое дело, что тут, в колонии, регулярно делаются общие предложения. Например, выстраивают весь лагерь или только несколько отрядов на футбольном поле. Приходит вербовщик, или, вернее, целая группа вербовщиков. И начинают рассказывать, как хорошо будет, если все пойдут на СВО. Де, даже если вы там погибнете, то обязательно будет какая-нибудь хорошая выплата родным. Так что идите и вперед. Более того, перед утренними построениями тоже иногда зачитываются лекции о том, как пойти на СВО, как записаться, как подать заявление и прочее, прочее. Естественно, я все это должен бы слушать каждый раз. Хотя иногда часть заключенных, которые по возрасту или по каким-то другим параметрам не подходят, избавляют от этого мероприятия.

В любом случае, мероприятия такого рода обязательны для большинства людей в лагере. Все подобные увещевания спокойно выслушивают и дальше идут заниматься своими делами или своей работой.

3. А насколько активно из СИЗО и колонии люди вообще уходили и уходят на фронт? И есть ли в этом процессе какая-то динамика? Оппозиционные медиа давали статистику, что в этом году рекордно мало контрактов.

У нас в ИК-4 каждый месяц вывешивают статистику по лагерю, там есть и такой показатель как количество заключенных, ушедших на СВО. Я эту статистику внимательно отслеживаю. И вот какая получается динамика. Мне говорили, что в 2023 году в некоторые месяцы подписавших контракт были сотни. Когда я приехал в лагерь в мае 2024 года, ежемесячные показатели колебались в районе 35-45 человек, а затем с конца лета стали неуклонно и резко снижаться, вплоть до декабря 2024 года, когда ушел всего один человек. Затем опять наметился некоторый рост, но не впечатляющий. В последнее время уходит от 8 до 11 человек в месяц. Причем могу с уверенностью говорить, что даже этот небольшой рост связан как раз с надеждой на мир. Многие заключенные надеялись, что подписав контракт, не успеют попасть на фронт, прекращение огня случится раньше. Я со многими подписантами беседовал и слышал это от них. Более того, сами вербовщики постоянно говорили: “военные действия скоро кончатся, вы может быть даже на фронт попасть не успеете”. Увы, пока это не оправдалось. Однако приезжать вербовщики стали реже.

Еще одно поучительное наблюдение касается мотивации тех, кто записывается. Среди них я не только не встречал идеологически мотивированных, но напротив, неоднократно встречал убежденных противников СВО. Почему же тогда подписывают контракт? Ради освобождения и ради денег для семьи, вербовщики тоже напирали именно на это, не особо вспоминая про патриотизм. Это именно прагматическое решение, диктуемое не убеждениями, а жизненными обстоятельствами. Зато у нас есть некоторое количество идейных ура-патриотов, повторяющих тезисы пропаганды, но ни разу не было такого, чтобы кто-то из них записался воевать. Ни разу!

В лагере много людей, приговоренных по 337-й статье (самовольная отлучка из воинской части). Не путать, кстати, с дезертирами, которые сбегают с оружием, это другая статья. Так вот, здесь тоже любопытная динамика. По большей части они отговаривают других заключенных подписывать контракт, но некоторые из них сами контракт подписывали, причем не по идейным соображениям, а потому что им нужно было именно такую статью с себя снять. Человек говорит: не хочу, чтобы считали, будто я бросил товарищей, а сама эта война мне совершенно не нравится.

В общем, мне кажется, очень важно избегать упрощенных и черно-белых оценок. Типа, если кто-то воевал, значит он за войну. Или наоборот, кто не хочет воевать, тот против. Все, увы, гораздо сложнее.

4. Вы больше двух лет с небольшим перерывом в заключении. Всё-таки у Вас нет сожаления, что не воспользовались моментом, когда в конце 2023-го Вас выпустили? Можно же было эмигрировать, заниматься и информационной, и организационной деятельностью.

Никаких сожалений у меня нет. Я сделал выбор и считаю его не просто правильным, а крайне важным. Когда мне говорят, что находясь за границей, я мог бы выступать более резко и употреблять более жесткие выражения, я напоминаю, что это вообще не мой стиль. Я всегда старался и стараюсь говорить корректно и вежливо, даже если речь идет о людях, не заслуживающих, как мне кажется, уважения. Но сдержанность речи делает ее лишь более убедительной. Разумеется, когда оказываешься в тюрьме или лагере, работать труднее. Нет интернета, нет доступа к библиотеке, общение с коллегами и товарищами ограничено. Хотя, кстати, должен в очередной раз прорекламировать систему ФСИН-письмо. Благодаря ей я не только много раз получал необходимые данные, но и постоянно поддерживаю коммуникацию с большим количеством людей, со многими из которых я бы на свободе никогда не встретился. И часто это очень интересно и полезные контакты. Вот Почта России регулярно теряет мои письма или письма, адресованные мне. Так что кое-что у нас в тюрьмах работает даже лучше, чем на воле.

5. У меня только уточняющий вопрос. Вы считаете свой выбор остаться в России правильным для себя или для всех левых оппозиционеров в принципе?

Я отнюдь не собираюсь осуждать людей, уехавших за границу, тем более, если им там удается поддерживать или создавать полезные для общего дела проекты. Работать можно и нужно в разных обстоятельствах. Мы дополняем друг друга и помогаем друг другу. Кто-то в эмиграции, кто-то внутри страны, а кто-то и в тюрьме. Главное – чтобы мы все сохраняли солидарность и веру в свое дело.

6. Не чувствуете ли Вы себя в информационной изоляции? Как вообще черпаете актуальную информацию?

Определенные трудности с получением информации, конечно, есть. Но это не критично. Те новости, которые по-настоящему важны, и которых мы все ждем, мы всё равно узнаем. И тут разница между людьми в тюрьме и на воле невелика. Даже в каком-то смысле у нас положение лучше – мы не отвлекаемся на разные мелочи. Часто замечаю, что среди людей на воле царит какая-то депрессия, пессимизм. И вот как забавно получается: приходится их из тюрьмы подбадривать. Тут (в колонии) хорошо улавливают главное и второстепенное. Ожидание всегда довольно мучительный процесс. Тюрьма – ожидание свободы. А за воротами что происходит? Да то же самое. Только это не так явно, не так очевидно. Здесь во многом проще.

7. Коль уж мы перешли на тему медиа и информации. Рабкор — старейший из левых каналов на YouTube. Я специально проверил — он начал развиваться ещё с болотных протестов. Как Вы в целом оцениваете эпоху (вероятно, подошедшую к концу) левого YouTube?

Думаю, что эпоха, начавшаяся даже не “болотными протестами”, а мировым экономическим кризисом 2008-10 годов, “Великой рецессией”, как раз не закончена. Она, я очень надеюсь, подходит к концу, но, увы, это ещё не конец. И развитие левых каналов в YouTube отражает куда более общие процессы.

Во время “Великой рецессии” выявилась исчерпанность неолиберальной модели капитализма на глобальном уровне. Локально в России наступил кризис модели “управляемой демократии”, которую начали строить ещё при Ельцине с переворота 1993-го года и которая окончательно сформировалась во время первого срока Путина.

К 2010-му году стало очевидно, что есть запрос на перемены. И политическая развилка наметилась довольно очевидно для всех. Либо реальная демократизация, либо наоборот – переход к открытому авторитаризму. Российские правящие круги демократизации испугались, ибо это могло привести к потере контроля. Причем испуганы были не только те, кто был у власти. Боялись неконтролируемых процессов и лидеры либеральной оппозиции, а также те представители бизнеса, которые их поддерживали. В итоге мы получили вместо радикальных изменений бесполезный “болотный протест”. Название оказалось символичным. Вся энергия протеста утонула в болоте либерального оппортунизма.

Беда в том, что тогдашние события, с одной стороны, усилили левых, можно даже сказать, что в какой-то мере создали новое левое движение, а с другой стороны, не дали ему развиться до такой степени, чтобы играть определяющую роль в ходе событий.

Кризис начала 2010-х годов – это было уже именно капиталистическим кризисом. Связь экономических проблем с неолиберальной политикой стала очевидна для всякого, кто способен к критическому анализу, а к тому же подошло новое поколение, сформировавшееся уже после СССР. Если до того левые были в основном группами интеллектуалов, способных осмысливать экономические и социальные противоречия, развивавшиеся после 1991 года, и свободных от официального советского догматизма, то в 2010-е годы начала формироваться новая среда, более того, эта среда стала воспроизводиться и развиваться. Вот тут-то складываются устойчивые аудитории для таких проектов как “Рабкор”, “Простые числа”, “Вестник бури” и других. Но в том-то и дело, что это был рост на фоне политической слабости. Стать самостоятельной политической силой ещё не было возможности. Отсюда попытки сотрудничества с официальными оппозиционными партиями, которые на тот момент ещё не окончательно себя дискредитировали, хотя про их пороки мы прекрасно знали и публично говорили.

Другим вариантом реакции на сложившееся противоречие стала аполитичность. “Мы не интересуемся политикой, она вся ужасна, это сплошной оппортунизм, буржуазные институты и всё такое, мы погружаемся в чистую теорию, в мир идей или в историческую реконструкцию.” Беда в том, что теория, сознательно поворачивающаяся спиной к современности, — это никудышная теория. И, опять же, на уровне абстракции легко провести разграничение между новыми идеями и потребностями, сформировавшимися уже в XXI веке, с одной стороны, и наследием 1990-х годов, которое, в свою очередь обременено наследием советским, с другой.

В реальной жизни всё гораздо сложнее, запутаннее. Абстрактная критика капитализма и либерализма давала возможность встречаться не только разным людям на одной площадке, но и весьма разным, часто даже противоположным идеям в одной отдельно взятой голове. А голов таких было (и остается) очень много. И с ними надо работать.

Тут невозможно не вспомнить феномен Гоблина. Дело же не в том даже, что у него критика социальной политики власти соединилась с обожанием этой же самой власти, а в том, что многие реальные левые успешно выступали на его площадке. И я много раз слышал от зрителей “Рабкора”, что они пришли к нам именно через Гоблина. То же самое можно сказать и про некоторые другие площадки. Сейчас просто нет смысла их перечислять. Нам в то время легче было получить доступ на какую-то патриотическую площадку, культивировавшую советскую ностальгию, чем на либеральные ресурсы. В либеральных медиа ситуация стала меняться лишь ближе к концу десятилетия и за счет того, что пришло новое поколение профессиональных журналистов, не испытывавших ненависти к левым идеям, а порой и сочувствовавших этим идеям. Как раз молодые журналисты смогли на некоторых либеральных площадках добиться большей открытости, повлияв и на редакторов.

Тем временем политическая система продолжила свою эволюцию в совершенно ином направлении — ковид, подавление протестов, инициированных Навальным, окончательное подчинение контролю власти всех думских партий, законы об иноагентах. И, наконец, 24 февраля 2022 года. Может быть в моральном и даже идейном плане мы добились заметных успехов, сформировали стабильные аудитории, которые пережили испытание прошедших трех лет и в целом сохранились, у нас есть среда, кадры, своебразная культура и традиция. В общем, многое из того, чего не хватало в 2010-е годы. И парадоксальным образом на фоне морального и политического краха бывшей официальной оппозиции мы, мы как минимум более заметны и более способны развивать самостоятельные политические инициативы. Но в то же время общество в целом придавлено даже не репрессиями, а депрессией. Проблемы левых – это в конечном счете проблемы российского общества как такового. Слабость солидарности, непрочные связи, отсутствие опыта.

8. Вас не удивило, что большинство так называемых левых блогеров, тех, кто должен будить и радикализировать аудиторию, открыто или латентно выступили в последние годы на стороне российской власти? Более того, большинство не имеет никаких политических амбиций и дистанцируется от политики. Это закономерность или что-то пошло не так?

Как говорится, вы будете смеяться, но я ожидал, что будет ещё хуже. Несколько человек меня приятно удивили. Насчёт деполитизации полностью согласен – провозглашение себя “левым” вовсе не предполагает какой-то деятельности и даже позиции по текущим политическим вопросам. Но есть ещё один любопытный момент, касающийся постсоветских сталинистов. Дело в том, что исторически сталинская идеология прошла несколько этапов и существенно изменилась. Одно дело – идеология 30-х годов, где есть ещё много революционной риторики, ссылок на классовый интерес и т.д. Другое дело – идеология 1948-1953 годов, которая по сути готовит нынешнее “красное имперство”. Тут ничего прогрессивного уже нет. Пользуясь известными терминами, скажу, что произошёл поворот от советского термидорианства к советскому бонапартизму. И вот в 2022-м сразу выяснилось, на какой период истории СССР оглядывается тот или иной блогер. Среди тех, кто ориентирован был на идеи 1930-х годов, многие выступили критически по отношению к СВО, а вот “красные имперцы” закономерно поддержали власть. Тут всё логично.

9. У Вас нет ощущения, что левая медиасреда в годы перед украинским конфликтом что-то делала не так? Нет ли ощущения, что был сильный перекос в историю, критику либералов (тут моя очевидная доля вины тоже присутствует), что продвигались такие (прямо скажем, антимарксистские) нарративы, которые создавали удивительный феномен деполитизированной левой аудитории?

Разумеется, задним числом всегда видны какие-то ошибки. Но, если говорить о критике либералов, то, как мне кажется, мы были правы. И дело даже не в каких-то теоретических моментах, а в том, что большая часть либеральных оппонентов власти категорически не желала видеть системных и экономических корней происходящего. Иными словами, они призывали не менять систему, а заменить некоторых очень плохих и коррумпированных людей, вышедших из органов госбезопасности, на очень хороших и порядочных людей, желательно вышедших из бизнеса. Ну, и конечно, провести честные выборы. С последним тезисом никто не будет спорить, но ведь нынешняя политическая система возникла не на пустом месте, она опирается на определённые отношения экономической власти и собственности, на социальную структуру, которая не просто предполагает вопиющее социальное и имущественное неравенство, но и отчуждает подавляющее большинство граждан, включая даже средний класс, от участия в принятии решений. И если мы хотим добиться массовой поддержки процесса перемен, мы должны обо всём этом говорить. И критиковать либералов за непоследовательность, за то, что многие из них боятся демократии и даже не скрывают этого.

Естественно, критика может быть разной. Глупо, конечно, ругать либералов просто за то, что они являются либералами. Или забывать тех порядочных и смелых людей из либерального лагеря, с кем мы сейчас делим общие проблемы. Просто нельзя путать демократическую солидарность и отсутствие собственной позиции. Ну, и очевидно, что критика должна быть предметной и корректной. Левые, которые вместо аргументированной дискуссии начинает просто бросаться лозунгами, ничего хорошего не добьются.

Надо понимать, что среди либеральных активистов сейчас идет очень серьезная переоценка ценностей. Это не значит, будто они все завтра станут левыми (хотя некоторые станут и уже стали). По крайней мере, они будут к нам прислушиваться, и именно в такой ситуации от нас требуется четко и убедительно излагать свою позицию по конкретным вопросам, уважать оппонентов и требовать уважения к себе. Когда кто-то из наших общих знакомых начинает вдруг кричать про «проклятых леваков», которых надо давить, это ведь тоже не очень похоже на демократическую солидарность…

10. Да, согласен с Вами. Но тут, как мне видится, проблема ещё и в ракурсе критики. Вы же наверняка много раз задумывались над тем, как под красным флагом в России продвигались и продвигаются откровенно правые идеи. Причем, это касается не только КПРФ, но и внесистемных партий. Сексизм, шовинизм, антисемитизм, антидемократизм, вакцино-диссидентство, теории заговоров — все это обычные атрибуты российской «левой» аудитории. Согласны ли вы, что многие «левые» в РФ на практике являются правыми, и что эту ситуацию за годы развития «красного» YouTube исправить не удалось?

Деполитизация и продвижение реакционных идей, на мой взгляд, тесно связаны между собой. Я часто сталкиваюсь с тем, что один и тот же человек говорит что-то весьма дельное, когда разговор идет, например, о сфере его профессиональных интересов и начинает нести конспирологическую чушь, когда речь заходит о политике или о политической истории. Но реальная политика всегда конкретна и требует системной логики. Иными словами, политизация упорядочивает и структурирует сознание. Виноват ли в сложившимся положения дел «красный ютьюб»? Отчасти да, но лишь отчасти. Может быть, мы должны были уделять больше внимания разоблачению разных реакционных мифов и конспирологии. И да, мы же стремились расширять аудиторию, в том числе, за счет публики, которая от этих мифов далеко не свободна. Но тут как раз тонкий момент. С одной стороны, нельзя таким вещам потакать. А с другой стороны, посмотрите на западных левых, которые любого обывателя, рассказавшего неполиткорректный анекдот, сразу записывают в фашисты. И тем самым действительно толкают его к фашистам, и настоящим фашистам.

Работа просвещения требует постоянных усилий, терпения, настойчивости и доброжелательного отношения к людям, ставших жертвами идеологических манипуляций, при полной нетерпимости к самим манипуляторам и их идеологии. Я очень надеюсь, что именно политизация ускорит дело. Чем больше у людей появится практического опыта политической борьбы, тем легче им будет разобраться в подобных вещах.

11. Вам не кажется, что 24.02 и последующие события стали концом старого левого движения в России, вытекшего из красно-коричневого движения 90-х, и сейчас мы стоим на развилке, где перед марксистами 3 основных пути: 1) красно-консервативный с поддержкой власти 2) красное реконструкторство на уровне субкультуры и без реального влияния на политику 3) прогрессивный левый путь, контуры которого до сих пор не оформлены?

Безусловно, событие 24 февраля 2022 года стало переломным. Очень хорошо выяснилось, кто чего стоит, кто на что годен. А главное — это- даже не то, что произошло в 2022 году, а чем это кончится. Ведь именно задним числом будет оцениваться поведение тех или иных людей или групп. Я говорю не о наших оценках, мы их уже сделали, а о том, как происходящее будет воспринято обществом. Мы же сейчас в промежуточном моменте находимся. Он категорически затянулся, но все равно лишен собственного содержания.

Между прочим, жалобы на неоформленность левого проекта — из той же оперы. Невнятность политической ситуации не дает возможности в полной мере оформить левый проект. Даже в его экономических аспектах. Например, мы выступаем за национализацию естественных монополий. Но конкретный план и формы национализации, её границы и организационные возможности мы сможем определить только после того, как откроются перспективы политического действия. Тогда мы поймем, кто и до какой степени готов нас поддержать, как договориться с союзниками и завоевать их, что готово будет принять и поддержать общество. Как демократы, мы должны учитывать мнение масс. Но опять же это не значит идти в хвосте, за массами. Чтобы сформулировать проект, надо быть на шаг, на полшага впереди процесса. Но ни в коем случае не отрываться от него.

12. Некоторое время назад многие (отчасти и Вы в книге «Между классом и дискурсом») критиковали левых инфлюэнсеров за то, что, уйдя от классовых и политических вопросов, они перешли к культурным баталиям и «сетевым войнам». Особенно это касалось так называемых «твиттерных феминисток», которые образовывали токсичные комьюнити и бросались «отменять» тех, кто не вписывался в их дискурс. Так вот, Вам не кажется, что сегодня в условиях сложности реальной политики защитники СССР в Интернете стали точно такими же «твиттерными феминистками», которые бросаются разоблачать всех, кто критикует СССР, — по поводу и без него? При этом такая защита имеет либо деполитизированный, либо и вовсе реакционный контекст?

Вообще-то ответ уже содержится в вопросе. Да, болезненно агрессивная реакция на некоторые слова и темы, это как минимум недобрый признак. Но мне кажется, что нам надо, как говорится, копнуть глубже и задуматься над тем, что конкретно люди защищают? Какой Советский Союз? Что в советском опыте их привлекает? Я могу сказать за себя. Безусловно, достижение революции – социальное государство, которое, кстати, окончательно сложилось лишь к 1960-м годам, но как цель декларировалось с первых дней, массовое просвещение, не только через школу и университеты, но и через распространение высокой культуры. Ещё, конечно, огромная созидательная работа по превращению аграрной страны в индустриальную, развитие науки и т.д. Однако в том-то и дело, что Советский Союз был обществом крайне противоречивым. И те стороны советской истории, о которых я говорю, не просто сосуществовали параллельно с репрессиями, подавлением личности, с кампаниями по борьбе с генетикой или космополитизмом, диким бюрократизмом и тому подобным — всё это было тесно переплетено. И вот тут мы видим важнейшую проблему. Те, кто сейчас так рьяно защищают СССР, на самом деле защищают не СССР, а как раз темные, реакционные или консервативные стороны советской истории, именно те черты советской системы, через которых она в конечном счете и была обречена на историческое поражение. А для нас как левых принципиально важно сделать критические выводы из этого опыта, чтобы его не повторять и не повторять поражение. Мы не ностальгировать собираемся, а побеждать. Чувствуете разницу?

13. Вы уже наслышаны, что не так давно у меня вышел большой ролик про сталинский террор против коммунистов и шире — против левых. Как Вы считаете, не деструктивно ли поднимать такие темы?

Конечно, про ролик я слышал, хотя, увы, не мог его видеть. Интернета у нас тут нет. Однако мне кажется, вопрос не о ролике, а о реакции на него. Интересно, почему именно сейчас такая болезненная реакция? Вообще-то репрессии против коммунистов в СССР — это факт, который был давно известен. Разве не было еще в 1956 году разоблачений ХХ съезда КПСС? Даже если кому-то не нравились оценки, сделанные Хрущевым – одни считали их недостаточно радикальными, другие, наоборот, слишком категоричными – но факты-то очевидны. И с тех пор сделана куча исследований. Причем некоторые из них, например – книга Земскова «Сталин и народ» – часто цитируется самими же сталинистами, когда они доказывают, что жертв было меньше, чем утверждают либералы-антисоветчики. Это, кстати, правда – во многих публикациях поздних 80-х и 90-х годов число жертв преувеличено. Но жертвы же были! Или без малого 700 тысяч расстрелянных по приговорам «особых троек» — этого недостаточно? А сколько вам нужно, чтобы вы начали серьезно относиться к репрессиям 1930-х годов?

Итак, если факты известны, отчего такая реакция? И почему именно сейчас, руководство КПРФ официально осуждает решение ХХ съезда, не имеющие к текущему моменту прямого отношения? Мне кажется, тут есть две причины. Первая в том, что история заменяет политику. Это даже не деполитизация, это хуже: защита мифов превращается в главное содержание деятельности. Ну, или пассивности. Причем, повторюсь, именно мифов реакционных. Миф о великом вожде сам по себе реакционен потому, что направлен на подавление самостоятельной и демократической активности масс. Большой брат думает за вас!.

Ну, а вторая причина в том, что просто хотят понравиться нынешнему начальству. Возможно – бессознательно. Но ведь не секрет, что авторитарное наследие СССР вполне принято и одобряемо действующей властью. В отличие от прогрессивного советского наследия, например – эмансипации женщин, отделения школы и культуры от церкви и т.д. Ну, и в более широком смысле, сейчас, когда борьба за демократические свободы становится важнейшим аспектом борьбы за социальные преобразования, нам предлагают культ авторитаризма и консерватизма. Иными словами, тут уже есть определенная политика. В интересах сохранения сложившегося порядка.

Отсюда вывод. Даже если кому-то не нравится, надо вопросы демократии поднимать, ибо это, в конечном счете, социальные вопросы, классовые вопросы.

14. Почему, на Ваш взгляд, призрак Сталина не отпускает левое движение в России? И не кажется, что пора вырабатывать новый социалистический образ – и политический, и эстетический?

До тех пор, пока левые ассоциируются с прошлым, у нас нет будущего. Разумеется, вы можете прочитать данные опросов о популярности Сталина. Но важно, какие были заданы вопросы, как формулировались. Одно дело, как вы оцениваете личность Сталина. Давайте пообсуждаем, поспорим, подумаем. Но вот другой вопрос: хотели бы вы вернуться в 1937 год? Или вообще в сталинскую эпоху – без отдельных квартир, без интернета, даже без права свободно выбирать себе место жительства в родной стране? И вот тут мы обнаруживаем, что подавляющее большинство публики даже не захочет о подобной перспективе думать. Нам от призраков прошлого надо избавляться просто потому, что нам нужна поддержка современного большинства, поддержка людей, вместе с которыми мы станем строить будущее, а не горевать о великом прошлом.

15. Ещё одна больная тема для сегодняшнего российского левого движения – это тема борьбы за демократические права. Мне, как и многим (Вам, полагаю, тоже) понятно, что прямого перехода между путинским режимом и социалистическим режимом, между нынешним обществом и обществом социалистическим невозможно, и более того — диктатура и ограничение свобод отдаляют нас от светлого будущего, а не приближают к нему. Но, когда об этом заходит речь, слышатся упрёки, что мы «выступаем за улучшение капитализма», «олибералились» и т.п. Как бы Вы объяснили тем, кто не понимает смысла борьбы за демократические свободы, почему это необходимо?

Давайте просто. Пожалуйста, пусть мне кто-нибудь покажет цитату из Маркса, Ленина или даже Сталина, где было бы прямо написано, что буржуазная диктатура лучше, чем буржуазная демократия. Ясно же, что никто из «классиков» такой откровенной чуши не говорил. А для особо твердолобых рекомендую речь Сталина на ХIХ съезде КПСС. Там ключевая тема –коммунисты в капиталистических странах должны находиться в авангарде борьбы за демократию.

Почему я говорю, что вопрос о демократии – это классовый вопрос? Потому что массовая самоорганизация трудящихся возможна только в условиях свободы и открытости, когда множество рядовых членов работающего класса, и не только отдельные герои и активисты, могут вступать в левые организации, могут высказывать свои взгляды, не боясь репрессий, могут, наконец, влиять на политику. В том числе на политику левых партий.

Я прекрасно понимаю, что некоторым левым никакие трудящиеся массы не нужны, они мечтают просто стать начальством и сверху навязать народу свои преобразования. Но это плохие левые. А главное, у них ничего не получится.

16. Тут мне приходилось нередко встречать ответ любителей генералиссимуса о том, что мы морализаторствуем. Что марксизм — это про историческую необходимость, а не про мораль и нравственность. Есть ли место нравственности в марксизме? И, если да, то что может быть твёрдой основой такой нравственности для материалистов, для которых божественных сил и их догматов не существует?

Мне кажется странным предположение, будто для того, чтобы быть порядочным человеком, надо обязательно бояться бога. А разве нельзя вести себя приличного просто так? Например, не испытывать навязчивого желания нагадить ближнему. Ну, и мы имеем изрядное количество людей, постоянно заявляющих о своей вере, но действующих как будто по наущению дьявола. Нет, конечно, если кому-то из нас нужен бог, я не имею ничего против. Но с социологической точки зрения общество просто нуждается в морали, в определенных нравственных ориентирах, без которых воспроизводство социальных и экономических отношений было бы невозможно. Эти общие моральные правила могут быть закреплены в религиозной форме, через те же 10 заповедей; или в виде морального кодекса строителя коммунизма. Суть не в этом, а в том, что они закрепляются неформально, через общение, воспитание, через искусство, через опыт других людей, с которых берешь пример.

Одной лишь силой закона и угрозой репрессий поддерживать на повседневном уровне воспроизводство общества невозможно, нужно что-то самоочевидное, основанное не на страхе наказания, а на потребности в конструктивном взаимодействии и взаимопонимании с другими людьми. Мы не можем творить добро на необитаемом острове. Маркс справедливо смеялся над «робинзонами». Для того, чтобы творить добро, нужен «другой». Нужны общественные отношения. А мы, левые, хотим изменить эти отношения, сделав их более гуманными, сведя к минимуму насилие и принуждение.

17. А Вы думаете о левой политической силе, которая могла бы стать значимой в будущем и которая пришла бы на смену КПРФ и прочим организациям? И какой она должна быть организационно и идеологически? Ортодоксально коммунистической, партией демократического социализма, социал-демократической партией? Или это может быть целый спектр политических сил?

Если говорить об изменениях, произошедших за последние три года, то одним из важнейших стало исчезновение старой думской оппозиции. Мы могли сколь угодно критиковать оппортунизм лидеров КПРФ, убедительно доказывать, что они не являются на самом деле ни коммунистами, ни вообще левыми, но они оставались практически единственной оппозицией, представленной в системе, а потому всё равно туда вступали люди, надо было на них оглядываться, считаться с их монополией. После 24 февраля 2022 года они окончательно утратили функцию, которую Анатолий Баранов называл “оказанием оппозиционных услуг населению”. Политическое поле в России не только «зачищено», но и расчищено. Можно начинать всё заново, и это великолепно. Мы не просто можем и должны построить новую политическую силу на левой фланге, мы можем и должны сделать её самой современной и передовой в мировом масштабе — и в этом наше преимущество перед западными, например, товарищами, потому что им-то надо оглядываться на сохраняющиеся с прошлых лет структуры, организации, институты, а у нас ничего это нет.

Между тем именно на глобальном уровне назревает и уже начинается процесс формирования заново левого движения. Посмотрите на новую партию, которую создают сторонники Джереми Корбина в Британии, посмотрите на новых лидеров левых в США. Нам предстоит не просто объединить сторонников, но и находить новые организационные формы.

Сразу скажу, у меня есть несколько организационных идей, которые я бы предпочел не обнародовать преждевременно. Но это касается техники. А на уровне политики ясно, что нам придется формировать коалицию. Невозможно добиться полной идеологической однородности, но и не надо к этому стремиться. Но вот политическое единство по основным вопросам вполне достижимо.

Ясно, что, как говорил Ленин, “прежде чем объединиться, мы должны размежеваться”. И в этом смысле нынешняя дискуссия об истории, начатая “Вестником бури”, вполне закономерна и своевременна. Но понятно и то, что реальное объединение, коалиция будет строиться не вокруг вопроса об отношении к Сталину, а вокруг вопросов демократизации, национализации естественных монополий и социализации платформ, вокруг вопросов войны и мира, вопросов образования и социальных прав. И вот тут-то выяснится, что изрядная часть людей, которые сейчас рьяно дискутируют о прошлом, окажутся абсолютно не заинтересованы в том, чтобы работать ради будущего. Но если кто-то от этого отказывается, это будет его выбор, его свобода.

Мы должны объединить широкую коалицию вокруг программы демократических и социальных реформ, а отдельные элементы этой коалиции смогут сохранить свои идеологические особенности, это нормально. Дискуссия о программе реформ уже началась, могу сослаться на документ “Нового курса”, который уже обсуждался около года назад. На мой взгляд, проект слишком умеренный, а потому нереалистичный. Если у левых появляется шанс, то происходит это на фоне глубокого кризиса, требующего более радикальных решений, затрагивающих структуру власти и собственности. Но, конечно, речь не идет о тотальном огосударствлении в духе старой советской экономики.

18. На предыдущем подъёме левого движения, когда стал развиваться «красный» YouTube, стали массово формироваться и кружки. Но сейчас очевидно, что в большинстве из них изучали литературу 100-150-летней давности, которая воспринималась кружковцами излишне догматично, при этом часто утрачивая научную актуальность. Какие, на ваш взгляд, современные книги и авторы по марксизму достойны изучения? И как приучить марксистов читать ещё и немарксистскую литературу, чтобы расширять кругозор и не попадать в информационный пузырь?

По сути дела ответ на Ваш вопрос содержится уже в самом вопросе. Надо читать разную литературу, в том числе и немарксистскую. Вот Маркс, например, читал не только Энгельса и самого себя. А Ленин изучил “Экономические последствия мира”, написанные Джоном Мейнардом Кейнсом, и вступил с ним в переписку. Всё это очевидно. Интересно другое. Наши кружковцы часто не только немарксистскую литературу плохо знают, но и самого Маркса не всегда внимательно читают. Кто вообще-то изучал в кружках второй и третий том “Капитала”? А “Парижские рукописи 1844 года”? А статьи о Британском владычестве в Индии? Если бы эти тексты внимательно изучили, не было бы многих нелепых споров и претензий к другим левым, причем именно тогда, когда те повторяли какую-то мысль, первоначально высказанную ещё Марксом. Или, например, Розой Люксембург. Надо же читать большое число работ, написанных левыми исследователями за прошедшие сто лет. Накопилась целая библиотеки. И там масса ценного и актуального. Сейчас издательство “Директ-Медиа” пытается частично закрыть этот пробел в своей серии “Красных” книжек”.

Находясь в тюрьме, к сожалению, я в полной мере не могу в эту работу включаться, но стараюсь помогать. Вот в ближайшее время наконец “План и рынок при социализме” Ота Шика должен выйти. Серия тем интересна, что там разные авторы и течения социалистической мысли представлены — от австро-марксистов до Мао. Читатель сам сделает выводы. Главное – победить невежество.

Ну, и из немарксистской социологической и экономической классики обязательны к прочтению Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Кейнс, Шумпетер. Наконец, сейчас выходят, в том числе и на русском, новые полезные работы. Я, например, во многом не согласен с Варуфакисом, но всё же считаю, что его “Технофеодализм” сейчас обязательная книга для чтения. Как и “Капитализм платформ” Срничека.

19. Я слышал, что Вы были расстроены, когда Трамп выиграл выборы. И очевидно, что для внутриамериканской и международной жизни его возвращение в Белый дом уже имеет чудовищные последствия. Но нет ли худа без добра, ведь мирный процесс худо-бедно сдвинулся благодаря ему с мёртвой точки?

Я не согласен с тем, что мирный процесс двинулся из-за Трампа. О закулисных переговорах сообщалось уже летом 2024 года. Напротив, на мой взгляд, политика Трампа завела процесс в тупик. Он полагал, будто предложив Москве выгодные условия сделки, очень быстро получит нужный результат. Но категорически не понимал причин и динамики этого конфликта, в основе которого не борьба за территории или за идеологию “русского мира”, а внутриполитические проблемы России и отчасти Украины. Договориться на основе геополитической сделки не получается просто потому, что геопотика или даже вопрос о том, кто захватит месторождения редкоземельных металлов, всё это совершенно второстепенно. Главный вопрос — транзит власти в Кремле. Ну, и на Украине, полагаю, тоже вопрос о перераспределении власти стоит, только в иной форме. Конец войны означает конец нынешнего политического расклада. Неважно даже, чем военные действия завершатся. Мир — это вызов, к которому не готовы, его панически бояться. Но он всё равно неминуем. Раньше я думал, что будет мирное соглашение, а потом, как следствие, транзит власти. Теперь думаю, что будет наоборот, сначала транзит, потом мир. В любом случае Трамп, как мне кажется, только затянул и запутал дело.

20. Сейчас, кажется, назрела новая эскалация. Трамп разочарован в несговорчивости российской стороны, передаёт ракеты Украине. Как Вы вообще оцениваете перспективы мира теперь уже в 2026-м?

Как я уже сказал, необходимые условия для прекращения огня уже были в наличии к концу 2024 года. Обе стороны прекрасно понимали, что, затягивая боевые действия, они всё равно стратегически своё положение не улучшат. А что касается переговорного процесса, то его затягивание однозначно работает против России, после срыва каждого очередного варианта сделки следующий вариант будет только хуже. Трамп максимум возможных уступок уже сделал с самого начала, и логика событий вынуждает его ужесточать позицию.

Проблема не в переговорном процессе, а во внутренних раскладах в Москве. Парадоксальным образом кремлёвская и либеральная пропаганда создают одинаковую картину, в которой есть консолидированные элиты с единоличным лидером, стремящимся к какой-то ему одному известной глобальной цели. Ничто не может быть так далеко от действительности, как эта картина. Никакого единоличного лидерства давно нет, элиты глубоко разобщены и преследуют совершенно разные, часто несовместимые цели. Но они боятся публичного раскола, а потому пытаются решать вопросы консенсусом, который невозможен. В итоге назревшие и даже подготовленные решения просто не принимаются. Это похоже на корабль, дрейфующий по инерции, в то время как на капитанском мостике идёт бесконечный спор – куда плыть. Сколько времени также может продолжаться? Уже минимум год мы так плывём. И можем плыть дальше, пока не появится айсберг.

Что может сыграть роль айсберга? Какая-то серьёзная военная неудача или острое проявление экономического и финансового кризиса. Пока ничего такого не видно, но айсберг, как известно, выходит из тумана неожиданно. И тут уже не важно, случится ли столкновение. Главное, чтобы дискутирующие на капитанском мостике его заметили и решились наконец крутануть руль. Всё произойдет внезапно и очень быстро. Короче, вспоминается заглавие классической книги Алексея Юрчака, “Это было навсегда, пока не кончилось”.

21. Некоторое время назад Вы и ряд других политзаключённых подписали открытое письмо с призывом к мировым лидерам об амнистии политзеков в России и Украине. Насколько, как Вам кажется, мы близки к возможности такой амнистии?

Если будет транзит власти, будет и мирное соглашение, и амнистия. Только я снова должен напомнить: дело не только в политзаключённых. В лагерях и тюрьмах сидят тысячи людей по 337-й статье – самовольная отлучка из воинской части. Они сидят из-за войны, их надо освобождать. И даже по обычным уголовным статьям, в том числе так называемым «хозяйственным» статьям, суды давали явно завышенные сроки, рассчитывая, что люди пойдут подписывать контракты с военными. Ясно, что амнистия должна быть более широкой, затрагивать не только всех политических, но и другие статьи. А уж если говорить о перспективе, нужна судебная реформа. Конечно, я нахожусь в лагере общего режима, настоящих злодеев тут почти нет. Но про своих соседей я могу сказать с уверенностью: по крайней мере треть из них вообще не должны были сидеть, хватило бы просто штрафа или принудительных работ.

22. Некоторые левые критиковали и Ваше открытое письмо, и выступление Ступина, Лобанова и Сахнина в ПАСЕ за то, что они апеллируют не к народам и трудовым массам, а к буржуазным политикам и буржуазным политическим институтам. Что бы Вы ответили на такие претензии?

Странные претензии. Если мы делаем публичное заявление, которое могут прочитать сотни тысяч людей, мы уже апеллируем к массам. Если бы речь шла об ориентации на элиту, то нужны были бы закулисные переговоры, разного рода визиты к влиятельным господам, чем, собственно, многие либеральные эмигранты и занимаются. Ну, и хорошо, пусть занимаются. Я не против. Но мы занимаем именно публичную позицию, стараясь воздействовать на общественное мнение в России и на Западе.

Если же говорить о политиках на Западе, то именно на левом фланге больше всего поднимается вопрос о политических заключённых. Скажу больше, с тех пор, как разразился гуманитарный кризис вокруг операции Израиля в Газе, стало ясно, что вопрос о правах человека становится разделяющим и крайне идеологическим. Именно левая, интернационалистская позиция состоит в том, что все имеют равное право на жизнь и свободу – русские, украинцы, евреи, палестинцы.

23. Давайте вернёмся к вашему лагерному быту. У Вас в ИК-4 сразу несколько левых политзаключённых: Вы, Руслан Ушаков, Гагик Григорян. Помогает ли такое сообщество? И как дела у ребят?

В ИК-4 сложилось сообщество политзаключенных, ядро которого составляет именно левые. Но вообще-то, как ни парадоксально, большинство людей, сидящих по политическим статьям, на самом деле не слишком политизированы. Просто они были возмущены событиями последних лет и начали свое возмущением выражать в соцсетях. В результате оказались в ИК-4. И уже тут, столкнувшись с другими политзаключенными, начинают думать в политических категориях. Да и то — не всегда.

Но вот тут-то и обнаруживается, что они всё же стихийно левые. Не потому, что читали теоретические книги, а просто из-за своего жизненного опыта. Плюс к этому сказывается эффект среды. Мы в небольшом составе всегда собираемся, пьем чай, обсуждаем новости, иногда я что-то про историю или социологию рассказываю. Кто-то книги у меня берет почитать (не только политические заключённые, кстати).

Это вообще для левых активистов важный урок — не надо замыкаться в своей среде. Надо, чтобы обычному деполитизированному обывателю стало с нами интересно. И чтобы он мог себя с нами отождествлять. Тогда и политическую повестку продвигать будет легко. Это и есть гегемония. Не в теории, а на практике.

А что касается нашей тусовки, то, конечно, с Ушаковым и Григоряном можно обсуждать книги, какие-то эпизоды в левом движении, дискутировать об этом. Но все остальные тоже с интересом слушают. Ещё к нам постоянно наведывается Денис Анохин. Очень надеюсь, что, когда выберемся отсюда, будем вместе действовать. Недавно из ИК-4 освободился ещё один участник наших чаепитий — Валентин Шляков. Сейчас пишет мне письма с ностальгией по нашим вечерним посиделкам. Но вообще у Шлякова ситуация тяжелая — нет работы, проблемы с жильем, и на восемь лет ему прописали административный надзор. То, что в царские времена называлось гласным надзором полиции.

В любом случае, среди этих людей я на своем месте. В России тысячи политзаключенных. И помогать им можно не только снаружи, с воли, но и изнутри: поддерживать сообщество, поддерживая друг друга. Мне, кажется, нам это удается.

24. Я понимаю, что места заключения безрадостны, но всё же: какая самая смешная и самая радостная ситуации произошли с Вами или вокруг Вас в эти два года? (Освобождение не в счёт)

Как ни странно, в тюрьме и в лагере всегда происходит довольно много абсурдного и забавного. Собственно говоря, насчет абсурда удивляться нечему. Сама по себе тюрьма — это заведение по определению довольно абсурдное.

Но я сейчас ничего специально рассказывать не буду, потому что я веду записи, самые любопытные истории, самых интересных персонажей записываю себе в тетрадочку. И я не буду рассказывать о том, что происходит в тюрьме. Я очень надеюсь, что будет книжка, если я, конечно, отсюда выйду когда-нибудь. И в этой книжке я подробно напишу все то, что здесь происходило. Все забавные, комичные, гротескные и иногда, конечно, немножко жутковатые истории, которые я либо наблюдал, либо слышал за время своих скитаний по тюрьмам и в ИК-4. Я думаю, что книжка эта будет (я, по крайней мере, очень надеюсь) успешной.

Ну, теперь уж подождите, пока я отсюда выберусь, потому что раньше я это обнародовать не хочу.

25. Кстати, об освобождении. Оказавшись перед Дудём, что бы вы ему сказали?

Занятный вопрос. Меня пока к Дудю не звали. Но если пригласят, мне для начала надо будет его похвалить. Он, мне кажется, очень вырос как журналист. Как вы понимаете, я не видел его последних работ, но между тем, что он делал, когда только начинал свою карьеру в общественно-политической журналистике, и тем, что у него получилось, например, в 2023 году, разница огромная. Интервью с Ланьковым — последнее, что я смог посмотреть, это очень хорошая профессиональная работа.

26. Меня очень сложно заподозрить в изначальных симпатиях к Дудю, но я с Вами полностью согласен. И, когда Вы освободитесь, Вам будет, что у него посмотреть. Интервью с Волковым — это почти форма современного искусства. Но я хотел бы задать Вам последний вопрос. Что бы Вы хотели сделать первым делом, оказавшись на свободе?

Про освобождение поговорим, когда будет окончательное освобождение. Мои двухмесячные каникулы между арестами, на самом деле, не в счёт. Как и свидания, которые дают возможность на несколько дней или часов почувствовать себя как на свободе. Но вообще-то в тюрьме много поучительного и даже забавного. Если я выберусь отсюда, то, как уже сказал, обязательно напишу книгу. У нее даже название есть – “Прогулки с Левиафаном”. Уверяю Вас, там будет много смешного.

Об этой еще не написанной книге уже и соседи и даже сотрудники знают. Помню, во Ржеве меня вызвал и себе начальник оперативной части и спросил: “Вы правда книгу про тюрьму пишете?” Я говорю: да, пишу. Он говорит: а вот, пожалуйста, напишите про наши проблемы. У нас и с финансированием плохо и ремонт нормально сделать не можем”. Я обещал. Напишу!

Конечно, у меня большие планы. И политические. и литературные. Но первым делом всё же нужно заняться восстановлением здоровья. Ничего страшного со мной здесь не произошло, но всё же лагерь — это не курорт. Кроме того, есть семья. Есть множество людей, которые хотят меня видеть. Ну, и разумеется, есть кот Степан. На всех и на всё нужно время.