Солидарность как политическая практика: почему защита левых политзаключённых формирует будущее России

В последнее десятилетие Россия вступила в период системных политических репрессий, которые особенно жёстко направлены против левых активистов. Этот феномен требует глубокого осмысления, так как он отражает фундаментальные противоречия между государством капиталократии и любыми формами социального протеста. Анализ современной ситуации показывает, что репрессии против левых носят не случайный, а системный характер, что подтверждается рядом показательных дел: от преследования анархистов по делу “Сети” до уголовного преследования известного социалиста и исследователя капитализма Бориса Кагарлицкого (признан «иноагентом»).

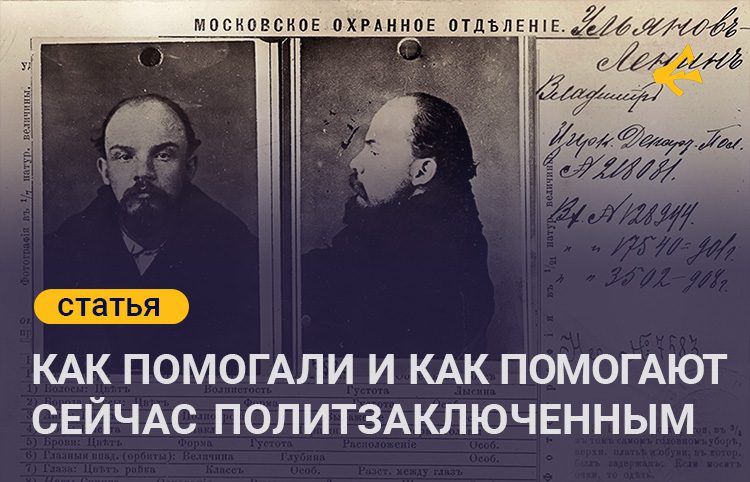

Исторический контекст важен для понимания текущей ситуации. Российская власть традиционно особенно жестоко преследовала именно левых активистов. В царский период основную массу политических заключённых составляли народовольцы и социал-демократы. Поэтому в царскую эпоху для сетей поддержки были характерны следующие формы: студенческие и рабочие кассы взаимопомощи, когда в университетах и фабричных районах возникали кружки, где собирали деньги на помощь арестованным, больным, исключённым. Существовали и подпольные организации — народники, эсеры, социал-демократы создавали свои нелегальные фонды для поддержки арестованных и их семей. Были и женские сети, когда жёны и сёстры революционеров играли ключевую роль — собирали передачи, организовывали «сборщики писем», создавали «тюремные кружки». В политической эмиграции также существовала своя эмигрантская взаимопомощь — русские политэмигранты в Швейцарии, Франции, Англии формировали кассы для поддержки соотечественников на родине. Поэтому можно уверенно сказать, что именно левые и их родственники создавали сети взаимопомощи политзаключённых. Если говорить о конкретных примерах, то можно выделить такие организации и формы как: «Красный крест политзаключённых» (основан в 1870-х, переформатирован в 1890-х) — полулегальная организация, помогавшая арестованным революционерам и их семьям. В нём участвовали Вера Фигнер, Екатерина Пешкова (жена Максима Горького). Различные студенческие кассы взаимопомощи — существовали при университетах Петербурга, Москвы, Казани. Например, «Касса взаимопомощи студентов Петербургского университета» помогала исключённым за участие в протестах. А также, например, сеть женской помощи народникам — Анна Якимова, Софья Перовская, Вера Засулич и другие участвовали в сборе денег, организации побегов, поддержке арестованных.

В сталинские годы первыми под репрессии попали представители левой оппозиции. В сталинскую эпоху официальные институты были подавлены и любая самостоятельная организация воспринималась как заговор. Поэтому для этого периода были характерны, в основном, стихийные «родственные» сети, где родные и близкие репрессированных объединялись, чтобы обмениваться информацией, отправлять передачи, делиться жильём и едой, тюремная и лагерная взаимопомощь, когда внутри лагерей возникали горизонтальные формы поддержки: делёж продуктов, тайная передача писем, помощь больным, а также неформальные «женские сети» — это когда жёны репрессированных часто жили при лагерях («лагпунктах»), создавая целые поселения взаимопомощи. Например, при Воркуте и Колыме существовали целые женские «лагерные посёлки»: жёны и матери репрессированных жили рядом с лагерями, объединялись, чтобы готовить передачи, делиться жильём и продуктами. Существовали и кассы среди «родственников врагов народа» — неформальные сети поддержки, где обменивались одеждой, продуктами, деньгами. Известны воспоминания Евгении Гинзбург («Крутой маршрут»), где описывается эта горизонтальная взаимопомощь: «Они делились последним куском хлеба, последним куском сахара. Тот, у кого муж был шахтёр и получал паёк побольше, помогал жене инженера, у которой было меньше. Здесь не спрашивали, кто ты по национальности, какая у тебя статья — мы все были одной судьбы». Была поддержка и внутри лагерей: система «пайковых братств», когда заключённые делились продуктами, помогали больным, собирали передачи «в складчину»: «Существовали так называемые пайковые братства. Человек один бы пропал. Но, объединившись по трое–четверо, мы клали весь пай в общий котёл, делили поровну и вместе берегли. Так легче было выжить: если одна заболела или ослабела, остальные поддерживали её. Без братства пайка таяла незаметно, а вместе мы могли хоть как-то продержаться». («Крутой маршрут»).

Даже в позднесоветский период диссидентское движение во многом зародилось в среде осуждённых марксистов: Лев Краснопевцев и «кружок марксистов», Рой Медведев, автор книги «К суду истории» (1969), где разоблачал сталинизм с марксистских позиций, Леонид Плющ, математик и марксист, который выступал против сталинизма с позиций «демократического социализма» и другие. Многие после освобождения влились в подпольные кружки, породив диссидентскую среду. Диссидентское движение не было «либеральным» изначально — оно выросло на почве марксистской критики сталинизма, а либеральный, религиозный и национальный сегменты добавились позже. Лагерные марксисты 1930-1950-х стали первой школой и кадровым резервом для диссидентов. Многие из них после освобождения формировали кружки, самиздат и правозащитные инициативы. Эта историческая преемственность свидетельствует о том, что современные репрессии против левых – не случайность, а закономерность.

Современные репрессии против левых имеют ряд характерных особенностей, которые отличают их от преследования других форм оппозиции. Во-первых, если либеральную оппозицию чаще всего обвиняют в “сотрудничестве с Западом”, то левых – в посягательстве на сами основы экономического порядка. Дело Бориса Кагарлицкого (признан «иноагентом») особенно показательно в этом отношении – его преследуют не за связи с иностранными государствами, а за последовательный марксистский анализ российской экономической системы.

Во-вторых, репрессии против левых часто принимают особенно жестокие формы. Это связано с тем, что левая критика бьёт в самое сердце системы, ставя под вопрос легитимность существующего экономического порядка. Власть понимает, что социалистическая альтернатива представляет для неё гораздо большую опасность, чем любая либеральная оппозиция.

В-третьих, преследование левых часто сопровождается особенно агрессивной пропагандистской кампанией в государственных СМИ. Левых активистов регулярно обвиняют в “терроризме” и “экстремизме”, хотя их реальная деятельность обычно ограничивается распространением информации и организацией мирных акций протеста.

История революционного движения даёт нам важные уроки о роли политического заключения в формировании сопротивления. Царские тюрьмы и ссылки стали школами для целого поколения революционеров. В сталинских лагерях выживали те, кто сохранял связи с товарищами на воле. Даже в брежневский период политзаключённые смогли создать феномен диссидентского движения.

Современные политзаключённые левых взглядов являются живыми свидетелями государственного произвола, их судьбы становятся тестом на прочность существующих структур солидарности, они сохраняют и передают опыт сопротивления новым поколениям активистов.

Поэтому наша задача – не просто помогать политзаключённым выжить, но и сохранить их идеи, наработки, опыт. Каждое письмо, каждая передача, каждая публикация о их делах – это вклад в будущее движение сопротивления.

Поддержка политзаключённых в современных условиях – это не просто благотворительность, а сложный политический процесс, который выполняет несколько ключевых функций: cоздаёт сети доверия между разрозненными активистами, развивает культуру взаимопомощи, даёт практический опыт самоорганизации

Здесь очень много конкретных направлений работы, которые включают юридическую поддержку (создание “народных” адвокатских групп), материальную помощь (горизонтальные системы сбора средств), информационное сопровождение (альтернативные СМИ), психологическую поддержку (как для заключённых, так и для их близких).

Эти практики формируют основу для будущих структур сопротивления.

Каждая группа поддержки политзаключённых – это микро-модель того общества, за которое мы боремся и в процессе этой работы отрабатываются принципы горизонтальной организации, формируется культура коллективного принятия решений, создаются устойчивые сети взаимопомощи.

Эти небольшие ячейки солидарности становятся прообразом будущего общества, основанного на принципах прямой демократии, коллективной ответственности и социальной справедливости.

Однако российские репрессии против левых – часть общемировой тенденции. От преследования коммунистов в Индонезии (там по-прежнему действует запрет на коммунизм, марксизм-ленинизм и идеологии, противоречащие панчасиле — национальной идеологии страны. Этот запрет возник в 1966 году и был закреплён законом 1999 года) до попыток продавить антилевые законы в ЕС (В 2021 году Совет ЕС обсуждал возможность запуска инициативы по противодействию «насильственному левому и анархистскому экстремизму и терроризму». Это обсуждение подчёркивает тенденцию к расширению рамок антитеррористической политики ЕС, включая леворадикальные и анархистские движения) — капиталистические государства повсеместно ужесточают контроль. Но вместе с этим параллельно растёт и международная солидарность:

Создаются международные кампании поддержки политзаключённых (Например, в марте 2024 года была запущена международная кампания за освобождение российского социолога и антивоенного активиста Бориса Кагарлицкого, осуждённого на 5 лет по обвинению в «оправдании терроризма». Кампания получила поддержку от левых интеллектуалов и активистов по всему миру, включая открытые письма и петиции, призывающие к его немедленному освобождению). Формируются транснациональные сети взаимопомощи, предоставляющая материальную, юридическую и моральную поддержку политзаключённым, особенно тем, кто осуждён за действия, направленные на свержение капиталистической системы, International Peoples’ Assembly, IPA — международная сеть социалистических и трудовых организаций, основанная в 2015 году, которая организует кампании солидарности с политзаключёнными, включая проведение международных недель борьбы против империализма и поддержку левых заключённых). Происходит обмен опытом сопротивления (Например, фестивали, организованные «Зоной Свободы»).

Российскому движению крайне важно встраиваться в этот международный контекст.

Автор: Сергей Фролов