Затопленные жертвы сталинской индустриализации

Молога – уникальный старинный город на территории Ярославской области, недалеко от Рыбинска. Точная дата основания города неизвестна, но первое упоминание в летописях относится уже к XII веку. Однако посетить этот город у вас вряд ли получится. По крайней мере, вместо привычного набора туриста вам придется обзавестись моторной лодкой и аквалангом, так как Молога находится под толщей воды Рыбинского водохранилища.

Еще будучи маленьким мальчиком, я слушал истории бабушки о том, что на дне рыбинского «моря» находится исчезнувший, затонувший город. Мое детское воображение рисовало картины, схожие с диснеевским мультиком про Атлантиду. Реальность же оказалась куда интереснее, и, конечно, куда трагичнее сюжетов студии Уолта Диснея.

«Большая Волга»

Начавшаяся в 1930-х годах масштабная индустриализация требовала, кроме прочего, решения двух проблем: улучшения транспортных узлов для бесперебойного обеспечения промышленности материальными ресурсами и рабочей силы, и повышения энерговооруженности страны. Центральная Россия была наиболее населенным и индустриализированным регионом СССР, а значит, указанные проблемы требовали здесь первоочередного решения. Электрификация страны даже после плана ГОЭЛРО в основном зависела от твердого топлива – торфа, угля, дров. Идея дешевой водной энергии с помощью строительства ряда ГЭС на Волге высказывалась среди большевиков еще с 1919 года. Но реализация началась только в реалиях первой пятилетки.

Уже в 1931 году было принято решение строительства канала Москва – Волга, который позволил бы связать столицу с основным водным транспортным узлом центральной России. Однако дальше возникала проблема – мелководность великой русской реки. В то время от 35 до 60% годового стока Волги приходилось на весенний паводок. Весной она наполнялась огромным объемом талой воды, после чего стремительно мелела и плохо годилась для перевозки грузов. Во многих местах, особенно летом, Волгу можно было перейти вброд. Царская Россия решала эту проблему привлечением тягловой крестьянской рабочей силы, из-за чего, например, мой родной Рыбинск получил нелестное прозвище «столицы бурлаков». Советская Россия пошла другим путем.

Было принято решение строительства нескольких гидротехнических сооружений, регулировавших течение Волги на всем ее протяжении. Данный проект получил название «Большая Волга». Первым началось строительство у Ярославля, что было связано с близостью к столице, где в это время уже строился канал. Строительство столкнулось с нехваткой как финансовых, так и трудовых и материальных ресурсов. Кроме того, прогнозируемые результаты строительства плотины под Ярославлем были не столь впечатляющими. Гидроузел должен был поднять уровень воды на 10-11 метров, что позволило бы построить ГЭС мощностью в несколько раз меньше Днепропетровской, при этом такой уровень воды не решал бы проблемы судоходности Волги. Кроме того, строительство Ярославской плотины создавало серьёзную угрозу подтопления Рыбинска и Тутаева и еще ряда районов ярославской области.

В 1935 году молодые ученые «Гидростройпроекта» выдвинули в противовес ярославскому проекту рыбинский. По одной из версий, профессор А.Н. Рахманов обратился с письмом к Сталину, где изложил недостатки строительства ГЭС под Ярославлем и преимущества рыбинского проекта. Сталин написал на нем «Я – за» [1, c. 417]. 14 сентября 1935 года Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) было принято решение о начале строительства гидроузлов в районе Углича и Рыбинска. Так была остановлена уже длившаяся 3 года ярославская стройка, и начались две новых, под руководством специалистов канала Москва – Волга и НКВД.

Стройка социализма

В сентябре 1935 года внутри НКВД было создано специальное строительно-монтажное подразделение – «Волгострой». А уже 7 декабря 1935 года был создан Волжский исправительный трудовой лагерь – «Волголаг». Руководителем обоих учреждений был назначен Яков Рапопорт.

Объем работ был огромным. Планировалось построить 34 основных гидротехнических сооружений (дамб, плотин, шлюзов, каналов), а спустя всего 4 года строительства, к 1939 году, новая ГЭС должна была дать первые Вт энергии.

Центром размещения рабочих стала деревня Переборы, быстро разросшаяся до поселка. Строители столкнулись с похожими проблемами, как и при строительстве Ярославской ГЭС: не было ни достаточного количества рабочих рук, ни материалов, кроме того, были проблемы с обеспечением рабочих жилыми домами. Возникали серьезные проблемы с дорожным покрытием и поставкой необходимых материалов. Не было и электричества, и первое время стройка проводилась при свете керосиновых ламп. Главный механик Мальцев вспоминал, что первая электростанция была собрана, как говорится, на коленке из сломанного трактора и динамо-машины. Рубильник был сделан из медных обручей [1, c. 432].

По мере развития индустриализации данные проблемы сходили на нет. Уже к 1939 году было построено 283 километра железнодорожного покрытия. Возводились и новые поселки, например, уже упомянутые Переборы и поселок ГЭС на левом берегу Волги. В Переборах к тому моменту проживало уже около 5000 человек, в основном, строителей Рыбинской ГЭС. Если вначале строительства почти все необходимые материалы поставлялись из других регионов, то к 1939 году стройка снабжалась продукцией ряда новых заводов Ярославля, Рыбинска, Углича и ряда соседних более мелких городов.

Как уже было сказано, в рамках строительства Рыбинской ГЭС был создан исправительный трудовой лагерь. Это значит, что к строительству активно привлекались осужденные лица. К январю 1936 года их было уже около 20 тыс. человек, а на пике, в марте 1941 года, «Волголаг» распоряжался трудом почти 100 000 невольников [1, с. 437]. Следует понимать, что не все они были заняты непосредственно на Рыбинской стройке, многие были заняты на других участках масштабного волжского проекта (например, в соседнем Угличе). Труд заключенных обладал низкой производительностью и в основном использовался на физически тяжелых участках работы: укладка рельс, рытье котлованов (первое время это осуществлялось вручную лопатами и кирками), валка леса, прокладка мощеных дорог. Их работа не была полностью бесплатной: невольники получали жалование, которое можно было потратить в лагерном ларьке или отправить родственникам.

Условия содержания невольных работников были ужасными: плохое медицинское обслуживание, перебои с питанием и обеспечением одеждой, холод в бараках. Тяжелая работа приводила к производственным травмам.

Прокурор Ярославской области в своей докладной записке прокурору СССР Бочкову так описывал положение заключенных на стройке:

«Содержание заключенных в лагерях, расположенных в с. Копорье Ермаковского лесозаготовительного участка, находится в исключительно неудовлетворительном состоянии. В бараках рамы зимние отсутствуют, в результате чего окна сильно замерзают, и с них течет вода на нары и пол. Ввиду отсутствия одежды и обуви ежедневно не выходят на работу 150-200 и 300 человек»…«Из-за необеспеченности необходимыми условиями происходит большое количество заболеваний заключенных, в связи с чем имеет место большое количество смертности. Преступно и нетерпимо поставлено дело с погребением заключенных; умерших поручают везти на кладбище вольнонаёмным гражданам, трупы копятся до 8-9, после чего отвозят в с. Гаютино, где они лежат по 2-3 дня и хоронятся на глазах масс. Трупы к месту похорон лагерем направляются без всяких наблюдений, в результате чего над трупами несовершеннолетние дети устраивают издевательства.» [1, с. 444].

Отказ работать или попытки побега сурово наказывались, вплоть до расстрела. Всего за 6 лет на стройках Волголага погибло почти 8,5 тысяч заключенных.

Трудились на стройке и женщины-заключенные, в основном они занимались хозяйственным обеспечением быта других заключенных. Кроме указанных выше проблем, к ним добавлялся харассмент со стороны начальства. Так, инструктор политотдела Волгостроя В. Осипов вспоминал, как один из начальников внутреннего ведомства «принуждал женщин-заключённых к сожительству, заставлял женщин мыть его в бане, издевался над ними». [1, с. 439]

На стройке, кроме рабочих рук, сильно не хватало квалифицированных специалистов. Для решения этой проблемы активно привлекались комсомольцы. 12 июня 1939 года в областной газете «Северный рабочий» вышла статья секретаря обкома комсомола Ю. Андропова (того самого Андропова, который небольшой период времени будет руководить Советским Союзом после смерти Брежнева), в которой он призывал комсомольцев активнее вовлекаться в работу «Большой Волги». Комсомольцы откликнулись на призыв, и вскоре на стройке трудилось около 4 000 комсомольцев. Зачастую молодые люди не имели нужной квалификации и обучались прямо на рабочем месте. Так, 18-летняя доярка из Любимского района стала бригадиром гидроизоляционных работ. Было трудно, но с задачей она справилась.

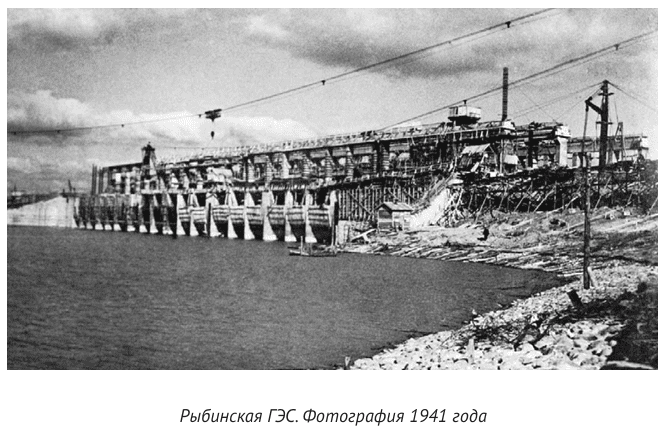

Несмотря на героическое напряжение сил, закончить стройку в срок так и не удалось. Годовые планы строительства систематически не выполнялись. В 1937 году план был выполнен только на 75%, а в 1938, несмотря на перерасход средств в размере 3 млн рублей, только на 92% [1, с. 457]. Потом началась война, после нее восстановление разрушенных регионов. Сам Рыбинск подвергался налетам немецких бомбардировщиков с целью срыва строительства ГЭС. Несмотря на это, уже 18 ноября 1941 первая электроэнергия Рыбинской ГЭС пошла в Москву. Полностью стройку удалось закончить лишь к 1952 году.

Трудности великого переселения

В чем же была основная причина переноса строительства из Ярославля в Рыбинск? Все дело в удобном рельефе местности. Если перекрыть течение Волги в районе Рыбинска, то благодаря затоплению естественной Мологско-Шекснинской низменности, появлялась возможность создать выше Рыбинска огромное водохранилище. Накопленного объема воды не только хватило бы на выработку значительного объема электроэнергии, но и позволило обеспечить высокую наполняемость и глубину Волги. Была ли этого своя цена? Конечно! Под воду ушло более 400 000 гектар земли, было затоплено и подтоплено 958 населенных пунктов, а больше 150 тысяч человек было вынуждено покинуть родные края [1, c. 463]. Насколько ответственно подошла советская система к переселению своих граждан?

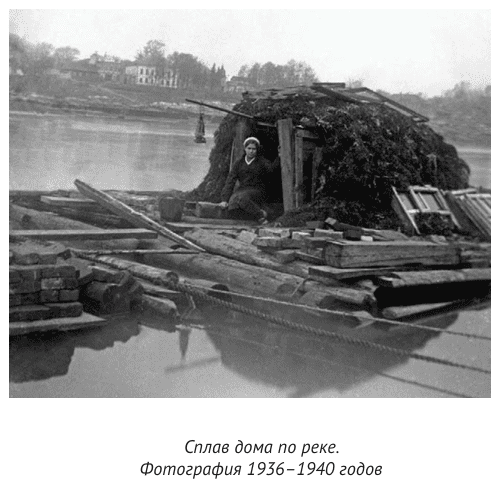

Несмотря на то, что решение о начале строительства плотины было принято в сентябре 1935 года, населению района объявили о его грядущем затоплении и переселении лишь в начале 1936 года, порядок изъятия и компенсации потерянных земель был принят только 1 августа 1936, а массовое переселение началось только в 1937. В итоге, переселение затянулось до 1941 года, хотя отдельные семьи переезжали на новые места и позже, по мере затопления водохранилища [2].

Расходы на переселение главным образом легли на Волгострой. Для руководства работой по переселению была создана специальная комиссия. Порядок компенсации был следующим: переселенцы могли продать свой дом Волгострою, при этом определении убытков колхозных и единоличных хозяйств заведовали оценочные комиссии. Кроме того, дом можно было разобрать и перевезти на новое место, расходы на сборку/разборку и доставку также покрывал Волгострой. Ветхое жилье нельзя было перевезти, жители таких домов могли рассчитывать только на денежные компенсации. Работа по переселению проводилась в спешке, оценочные комиссии не имели на руках никаких материалов и вынуждены были полностью соглашаться с данными, представленными Волгостроем. В свою очередь, работники Волгостроя значительно занижали оценочную стоимость жилья. Для возведение нового жилья жителям также предлагали взять государственную ссуду сроком на 20 лет. Несмотря на дополнительные льготы переселенцам (освобождение от налогов и сборов на 2 года и предоставление древесины) большинство переселенцев – сельских жителей (колхозников или крестьян-единоличников) – не могли позволить себе платежи по ссудам. В итоге, население региона стало массово бежать из области затопления. Облисполком докладывал о ситуации с переселением осенью 1936 г. и весной 1937 г. следующее:

«Осенью 1936 года, когда проводилось переселение, перевозка домов на месте постройки здесь, ни от Волгостроя, ни от горсовета Рыбинска никто не наблюдал, как собираются дома, кто собирает, и получилось, что ряд домов собрано так, что жить зимой невозможно, потому что из дома видно улицу… С водой на поселке обстоит дело безобразно плохо. Водопроводов нет, колодцев тоже очень мало. Граждане ходят за водой в соседние деревни, где их гоняют и не дают воды, или же ездят два километра на Волгу». [2]

В итоге за 1936-1937 из Мологи в другие города было перенесено всего 76 домов (осталось 389), по Мологскому району в другие районы области перенесли 1642 хозяйства (осталось 1966) [2].

Руководство учло ошибки неудачного переселения 1936-1937, и в следующем году партийными органами была развернута широкая агитационно-массовая работа среди жителей с целью разъяснения огромного политического и хозяйственного значения для страны сооружения Рыбинского и Угличского гидроузлов. Волгострой вообще самоустранился от решения насущных вопросов населения, возложив ответственность за них на городской и сельские советы, а также на горкомы и райкомы ВКП(б).

Население, явно недовольное не только организацией переселения, но и самим фактом затопления региона, обращалось в местные партийные и городские органы. Ответ властей был довольно лаконичным. Так, член горсовета Мологи тов. Лялин на собрании жителей ясно дал понять, что:

«Ныть хватит, а нужно выполнять эти решения, и побыстрее. Самим надо попроворнее быть и ни на кого не кивать. Надо спешить, а не вставлять палки в колеса». [1, c. 467]

Многие не хотели уезжать и принципиально оставались на месте. Для борьбы с такими саботажниками в 1940 году было принято постановление, согласно которому отказников выселяли в принудительном порядке. Были сообщения, что особо стойким ломали печные трубы, и переселяться приходилось уже с целью банального выживания.

А что в итоге?

Примерно каждый десятый житель Ярославской области был вынужден переселиться с родных мест, характер переселения – в основном из сельских мест и маленьких городов в крупные города типа Рыбинска и Ярославля – способствовал быстрой урбанизации региона. Область понесла значительный сельскохозяйственный ущерб; при затоплении Рыбинского водохранилища были изъяты из хозяйственного оборота до 80 тысяч гектаров пойменных заливных лугов, более 70 тысяч гектаров пашни, более 30 тысяч гектаров пастбищ и более 250 тысяч гектаров лесов. Нарушен естественный жизненный цикл таких рыб, как: белуга, стерлядь, севрюга. Теперь эти виды практически не встречаются.

В настоящее время Рыбинская ГЭС принадлежит полугосударственной компании ПАО «РусГидро». Конструкция ГЭС обеспечивает среднегодовую выработку в размере 935 млн кВт/ч. Дополнительная выработка на расположенных ниже по течению ГЭС за счет работы Рыбинского водохранилища оценивалась в 1965 году в 700 млн кВт/ч в год. Рыбинское водохранилище является частью Единой глубоководной системы Европейской части Российской Федерации. Здесь сходятся транспортные потоки, идущие на Верхнюю Волгу (в том числе и на Москву) и на Северо-Запад России. Создание водохранилища позволило существенно сократить протяжённость судовых ходов. Так, трасса Рыбинск – Череповец сократилась на 77 км, трасса Углич – Череповец на 150 км.

В советское время о трагедии жителей Мологи было принято не вспоминать. Сами жители в основном переселялись в соседние крупные города: Рыбинск, Углич, Кострома, Ярославль, где основывали целые поселения и районы городов. Некоторые группы добрались аж до Карелии и Дальнего Востока. После развала Советского Союза трагедия Мологи стала достоянием общественности. В Рыбинске, например, функционирует Музей Мологского Края [3], 14 апреля является памятной датой, а во вторую субботу августа потомки мологжан встречаются (или, по крайней мере, встречались) в Рыбинске на вечере памяти Мологи.

Научилась ли власть чему-то? Да, сделанные ошибки постарались учесть в будущем. Так, при первоначальном плане строительства Горьковской (Нижегородской) ГЭС предполагалось затопить значительную часть костромской низины. Но история не повторилась, ряд дополнительных дамб вдоль берега Волги защитил Костромскую область от затопления. Мологжане ценой потери своей земли спасли костромичей.

Послесловие

К чему была эта статья? Не для того, чтобы подпалить одно место у верных сталинцев одним лишь упоминанием Вождя и жертв в одном предложении. И не только для того, чтобы самому разобраться в противоречивой истории родной области. Хочется еще раз поднять вопросы, которые и до этого часто возникали в левой среде, особенно в связи с рефлексией над советской историей: какова же цена прогресса? Стоил ли столь ощутимый прогресс индустриализации экологической катастрофы целого региона и личной трагедии десятков тысяч человек? Что должно быть в приоритете: человеческое счастье и гуманизм или экономическое, материальное развитие страны и общества? Я уверен, что вскоре подобные вопросы встанут перед нами не только в чисто теоретической дискуссии, но и в моменте решения реальных задач. И дать на них четкий ответ не могу пока и я сам.

Автор: Алекс К.

Примечания:

- «Молога: до, во время и после затопления. 1860-1950-е» / П.И. Зайцев, А.А. Фенютин, С.И. Куликов, П.А. Зимяхин и др.; Под общ.ред. В.В. Горошникова, А.С. Клопова. – Рыбинск : Медиарост, 2019.

- «Молога. Край, поглощенный морем» Публикация государственного архива Ярославской области к 75-летию начала затопления Молого-Шекснинского междуречья: https://www.yararchive.ru/publications/details/332/#ref_note1

- Музей мологского края: https://www.rybmuseum.ru/ru/about-museum/filialy/muzej-mologskogo-kraya