Иллюстрацией весьма прискорбного уровня дискуссии в одной большой северной стране является популярность личностей, которые, хотя и выступают за научную беспристрастность и ссылаются на именитых исследователей, оказываются на поверку банальными пропагандистами. Даже если такие люди и выступают за правое дело, они лишь усиливают количество мусора в головах сограждан. Одним из подобных агитаторов является химик, специалист по методологии науки и социолог Сергей Кара-Мурза. В свое время его публицистические труды, защищающие советский строй, наделали много шума, и, как пишут, даже вошли в серию «Классика русской мысли».

Будучи в свое время очарован академическим стилем и регалиями Сергея Георгиевича, я, ознакомившись с весьма подробной критикой его работ, давно отнес его к категории агитаторов, но не ученых. Тем больше было мое удивление, что призрак кара-мурзизма до сих пор бродит по интернету, и заражает неокрепшие умы некоторых граждан. Столкнулся я с этим при обсуждении одного, довольно узкого вопроса об эффективности крестьянского хозяйства. И здесь, как под микроскопом, отражаются приемы «классика» русской мысли. Поскольку вопрос небезынтересен с экономической точки зрения, предлагаю его для ознакомления здешней публике, тем паче он хорошо иллюстрирует кризис земледелия в одной из житниц дореволюционной России. Итак, посмотрим, как развивалось сельское хозяйство России в пореформенную эпоху, как развитие капитализма повлияло на земледелие и что же, в конце концов, лучше – трудовое крестьянское хозяйство или же фермерское, и для кого.

***

Суть тезиса, что приводит Кара-Мурза в книге «Советская цивилизация» заключается в том, что в дореволюционной России основой земледелия было трудовое, крестьянское хозяйство, и оно было «даже в рамках понятий политэкономии, то есть используя чисто монетарное измерение… более эффективным, нежели фермерское капиталистическое». Под трудовым хозяйством он подразумевает полунатуральное, где большая часть продукции идет на собственные нужды и не используется наемный труд. Соответственно, фермерское — его антипод, фермер работает в первую очередь на рынок и широко применяет наем рабочих.

Кара-Мурза иллюстрирует большую эффективность первого тем, что крестьяне платили за аренду земли куда большие деньги, чем прибыль, которую с нее получали при капиталистическом хозяйствовании. По мнению Кара-Мурзы это «не аномалия, а общий в России случай». Здесь он ссылается на труды экономиста-аграрника Александра Чаянова. И действительно, при поверхностном рассмотрении кажется, что все верно и комар, как говорится, носа не подточит.

Но при внимательном прочтении чаяновской «Организации крестьянского хозяйства» моментально выясняется, что уважаемый экономист вовсе не имел в виду той мысли о удивительной эффективности крестьянского хозяйства, которую ему пытается приписать Кара-Мурза. Он пишет — а Сергей Георгиевич этого как бы не замечает — что «исследования русских аренд и цен на землю установили теоретически выясненный нами случай в огромном количестве районов и с несомненной ясностью показали, что русский крестьянин перенаселенных губерний платил до войны аренду выше всего чистого дохода земледельческого предприятия».1 Уже оговорка о перенаселенных губерниях говорит о том, что речь не об общероссийской ситуации, а о специфике определенного региона. Что же это за территория?

Особенности черноземного центра

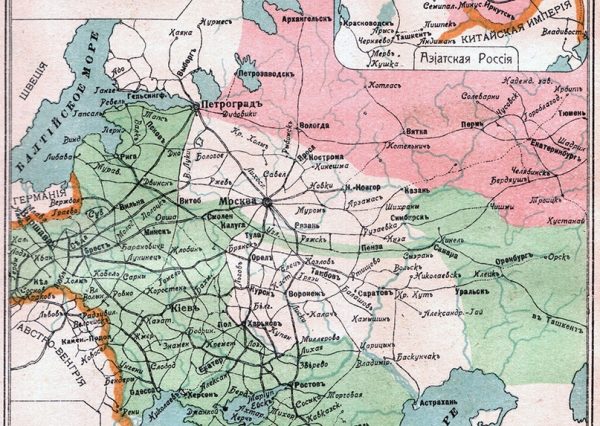

Добро пожаловать в Черноземье! Область с богатейшими почвами и до крайности бедными земледельцами. На этой карте оно обозначено восьмеркой, и к нему можно также причислить часть земель Поволжья и современной Украины. Казанская и Симбирская губерния, как и Харьковская с Черниговской, в принципе, были близки к черноземному центру по хозяйственной организации и уровню земледелия.

Одной из особенностей этого региона была высокая по нашим меркам плотность населения. Отчасти поэтому центрально-черноземный район в конце XIX века страдал от аграрного перенаселения.

В отличие от Заволжья и южных степных губерний, освоение которых началось преимущественно со второй половины XIX века, черноземный центр активно заселяли еще в XVIII веке. Методы земледелия тогда были крайне примитивными. Крестьяне выжигали участки чернозема от сорняков, снимали с них несколько урожаев и забрасывали на несколько лет, чтобы восстановить плодородие. Выпахивание и засорение земель побуждали земледельцев постоянно осваивать новые земли. Вот как это описывал Леонид Милов:

Для 60-х годов XVIII в. современник отмечал, что, например, в Саратовских местах “часто случается, когда вся степь весною походит как бы на великое огненное море”. Главное же состояло в очищении почвы от сорняков и червя. Во многих районах Тамбовской губ. стерню из-под озимых специально жгли под посевы овса, ячменя, мака, гороха и проса. Но в той же Тамбовской губернии практиковалась и толока [выгон скота на поле]. Причем часто комбинировались оба способа удобрения земли… Помимо этого существовала и широкая практика запуска выпаханных (засоренных) полей на три, “а за излишеством — на четыре года”. Постоянному введению в оборот новых земель способствовало и еще одно обстоятельство — потребность в хороших сенокосах, которые бывали лишь на землях, запущенных из-под пашни. Таким образом, внутренние противоречия парового трехполья, его изъяны приводили к постоянной практике расчистки и распашки новых земель.

Л. Милов, «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса»

Разумеется, вечно так продолжаться не могло. Население росло, а свободные земли в регионе заканчивались. К концу XIX века крестьяне распахали большую часть земель, сведя к минимуму площадь лесов и пастбищ.

По сведениям Центрального статистического комитета распаханность земель в середине 80-х гг. [XIX века] составляла в среднем по губерниям: Воронежская – 68, Курская – 79, Орловская – 63, Тамбовская – 66 %. Площадь пашни в Воронежской губернии составила к 1887 г. 69,7 %, местами доходя до 90%. «В районе Центрального Черноземья состав крестьянских угодий за время, истекшее с 1861 г., существенно изменился, – писал Н. Бржевский в 1900 г. –О целине и степях теперь нет и помину. Стремление к увеличению площади посевов повлекло за собой распашку обширных лесных площадей, повсеместно наблюдается исчезновение луговых пространств,пастбищ и выгонов. Распашка коснулась склонов и крутостей не только по балкам и логам, но даже по берегам рек»…

С середины XIX в. в регионе активно шел процесс вырубки лесов, что привело к значительному сокращению к концу века лесных массивов. Причина этого явления заключалась в стремлении сельского населения увеличить размер пахотных земель. И.А. Инцертов, описывая состояние природных богатств в Козловском уезде Тамбовской губернии, отмечал: «Все сведено, все леса – большие и малые вырублены, места, ими занимаемые, расчищены и обращены под пашню». Земские источники содержат множество примеров варварского истребления лесов.

В.Б.Безгин, «Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ века)»

Вопреки рассказам Кара-Мурзы о том, что «крестьянин в России использовал землю гораздо бережнее и рачительнее, нежели частный собственник», рост крестьянского населения закономерно приводил к чрезмерной эксплуатации земель и деградации природы. Реальность оказалась очень далека от тех дифирамб, что распевает Сергей Георгиевич. Повальная распашка земель вызвала «образование эрозионной сети, дренирующей территории… Уменьшился запас грунтовых вод, понизился их уровень. Это в свою очередь привело к обмелению рек, сокращению их длины, заилению водоемов».2 Именно аграрное перенаселение, а вовсе не «внедрение капитализма и рынка», как пишет Кара-Мурза, привело к упадку скотоводства и ухудшению земледельческих условий. Например, в «Курской губернии вследствие образования оврагов, культурная площадь каждое десятилетие уменьшалась на 2 %», а для «крестьян борьба с оврагами в огромном большинстве случаев была немыслима».3

Крестьяне были бы и рады что-то предпринять, но у них не было средств и должных навыков. Дополнительно осложняло картину чересполосное землепользование, типичное для общинного землевладения в центральном черноземье. Суть чересполосицы в том, что община давала крестьянину участки на разных частях общинного землевладения, часто отдаленных. С одной стороны, это страховало крестьян от неурожаев: проблемы на одном участке мог компенсировать урожай на другом. Но отдаленность участков снижала и без того мизерную производительность, ведь переход с одного места в другое требовал времени и сил. Как отмечали специалисты, «чем дальше участок земли, тем больше требуется затрат труда и капитала; по достижению известного предела, затраты эти увеличиваются настолько, что поглощают все доходы с отдаленного поля, и его обработка становится убыточной».4 В художественной форме эту проблему описал Викентий Вересаев в рассказе «Лизар»: «Выедешь с сохою на нивку, а что арать, не знаешь. Сосед кричит: “Эй, дядя Лизар, мою полоску зацепил!” Повернулся – с другого боку: “Мою-то зачем трогаешь?!” Во-от какое стеснение!».

Как показывает статистика, проблема дробления земли безжалостно терзала крестьянскую общину. И без аккумуляции и централизации площадей в руках капиталистических земледельцев едва-ли можно было надеяться на быструю интенсификацию агрокультуры.

«По данным обследования, 4030 общин в 13 уездах Курской губернии только 54 % общин владели надельными землями на расстоянии не более 3-х верст от усадьбы. 753 общины или 18,7 % имели расстояние до своих полей от 3 до 5 верст. У 1098 общин (27,2 %) наделы находились на удалении от 5 до 10 верст. Но в губернии были сельские общества, имевшие надельные земли за 15 и более верст… В Трубчевском уезде Орловской губернии около 50 общин имели не только сенокосные, но и пахотные земли в 10 и более верст. Ввиду такой отдаленности владельцы не могли обработать эту часть своего надела и вынуждены сдавать их за самую ничтожную плату, вносимую нередко водкой, а не деньгами.

Сильно страдали крестьянские хозяйства от многополосицы. По данным обследования 12 уездов Европейской России, проведенного по инициативе ГУЗиЗ в 1913 г., дворы с 21 и более полосами составляли в общей сложности 28,6 %. Дворов с 1-3 полосами было всего 9,8 %. Проблема многополосицы в полной мере была характерна для крестьянских хозяйств центрально-черноземной деревни. В начале ХХ в. в Воронежском уезде из 289 общин только 4 имели по одной полосе, а 169 общин имели свыше 10 полос.»

В.Б.Безгин, «Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ века)»

Никакая «экологическая интуиция» крестьян, которой поет осанну Кара-Мурза, не могла компенсировать дефицит капитала, раздробленное землепользование и повальную нищету земледельцев. Им не хватало средств даже на удобрение полей навозом.

По данным земской статистики в северных уездах Тамбовской губернии на паровую десятину вывозили лишь 700 – 900 пудов, при потребности в 2400 пудов. В южных малолесных уездах навоз и солома использовались на топку. В орловской деревне на вопрос: «Почему крестьяне не вывозят на поля навоз?». Они, с раздражением, отвечали: «Где унаваживать, когда протопиться нечем». Даже там, где навоз был в достатке, крестьяне были вынуждены продавать его в помещичьи хозяйства. Они делали это с целью пополнить свой тощий бюджет.

В.Б.Безгин, «Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ века)»

В результате подушевые сборы зерновых в регионе упали, и центр товарного производства хлеба переместился в южные и заволжские губернии, где было много свободных земель и мало людей.

В отличие от центрально-черноземного района, там широко распространились крупные хозяйства, применявшие технику и наёмный труд. Как отмечал Ленин, именно в регионах нового освоения «особенно быстро развилось употребление машин» и «капиталистические фермы окраин привлекают сотни тысяч и миллионы наемных рабочих, развивая невиданные раньше в земледелии крупные хозяйства».5 Будучи не в состоянии опровергнуть эти железобетонные факты, Кара-Мурза их попросту игнорирует.

Кроме аграрного перенаселения, специфику черноземного центра предопределяла крайняя отсталость промышленности. Кроме находящегося в кризисе зернового хозяйства экономика региона не могла похвастаться развитыми отраслями товарного производства. Да, была, например, свеклосахарная индустрия. Но основные промышленные центры находились либо севернее, у Москвы, или южнее, как Донбасс.

Несколько карт промышленного развития дореволюционной России. Черноземный центр выглядит очень бледно.

Отчасти это связано с исторической спецификой. В черноземных губерниях при крепостном праве господствовала барщинная форма хозяйства. В ней крестьяне не платили помещику натурой или деньгами, а работали на его полях. Иногда барщина превращалась в месячину, самый суровый вид эксплуатации, при котором крестьян вообще лишали собственного хозяйства и заставляли все время работать на помещика за скудный паек. Именно плодородные черноземы лучше всего подходили для такой формы хозяйства, так как с них можно было собрать больше зерновых и обратить их в доход.

Черноземный регионы и сходные с ним губернии очерчены бордовым. В большей части региона господствовала барщина

В противовес этому в северных губерниях был развит денежный оброк: крестьян отпускали на заработки в города, где в то время уже зарождалась капиталистическая промышленность. Барщина затрудняла ее развития в центральном черноземье, и даже после отмены крепостного права ее пережитки в виде отработочной системы задерживали развитие хозяйства. Отработками называют форму кредита, при которой крестьянин брал деньги в трудные времена под обязательство отработать у кредитора, которым обыкновенно был местный помещик, в период уборки урожая, когда тому требовались рабочие руки. Для крестьян это была одна из худших форм ростовщичества, поскольку они должны были работать на землевладельца в горячую пору и не могли хорошо обработать собственную землю, вследствие чего хозяйство приходило в упадок. О негативном влиянии отработочной системы писал Ленин.

Отработки задерживают развитие производительности труда, задерживают развитие промышленности и земледелия, а следовательно, и спроса на рабочую силу, — и в то же время, прикрепляя крестьянина к наделу, они не обеспечивают ему ни работы в зимнее время, ни возможности существовать своим мизерным земледелием.

В.И. Ленин, «Развитие капитализма в России»

В то же время прикрепление крестьян к общине и огромные выкупные платежи, существовавшие большую часть пореформенной эпохи, задерживали миграцию в другие края. Центрально-черноземный регион стал сердцем трудоизбыточного пояса, где людей было больше, чем необходимо для обработки полей в крестьянском хозяйстве и для работы по найму в аграрном секторе.

Темно-зеленым обозначены регионы, в которых количество крестьян превышает потребность для обработки пашни, а количество сельхозрабочих — количество рабочих мест. Оранжевым очерчен Центрально-черноземный регион и сходные с ним губернии.

Неудивительно, что в такой ситуации стоимость аренды выросла донельзя: крестьянам не хватало земли для того, чтобы вырастить достаточно пищи. Уехать на заработки в города им было крайне сложно, поскольку промышленные регионы были далеко, а средств на переезд в ненаселенные регионы у крестьян по большей части не хватало. Высокая рента, которую платили крестьяне центрального черноземья, шла за счет крайнего напряжения их усилий и сведения оплаты крестьянского труда на уровень даже низший, сравнительно с зарплатой сельских поденщиков. А ведь и сельские рабочие отнюдь не шиковали. Вот как об этом писал Чаянов — и о чем Кара-Мурза просто умолчал:

…в перенаселенных районах крестьянское хозяйство для покрытия своего внутреннего равновесия принуждено форсировать уровень интенсификации своего хозяйства значительно выше оптимального и там, где оплата единицы труда в обычных отраслях крестьянского хозяйства стоит ниже заработных плат капиталистического хозяйства, там крестьянское хозяйство почтет для себя выгодным уплатить арендную плату значительно более высокую, чем капиталистическая рента, и тем оставить себе оплату труда более низкую, чем заработная плата капиталистических хозяйств.

А.В. Чаянов, «Крестьянское хозяйство», с. 406

Условия крестьянского труда были столь печальными, что многих селян не пугала даже тюрьма, ведь там хотя бы кормят! Нередко крестьяне брали деньги у помещиков под отработку в будущем, а потом отказывались работать и садились под арест на осень и зиму, когда заработать было очень сложно.

«Князь А.Н. Ухтомский докладывал в Симбирском уездном комитете: …наниматься [под отработку] стали только подростки, по настоянию старшин, и всякий сброд, для которого арест не имеет значения, лишь бы можно было получить деньги и их не отработать. Арест для таких людей тем менее страшен, что при обжаловании приговора и умении некоторое время скрываться от вручения повестки можно всегда его отбыть в глухое время – осенью и зимой.»

Как писал Ленин, от отработков крестьянин был «готов бежать даже на шахты!»

Своевременная расплата чистыми деньгами, безличная форма найма и урегулированная работа “привлекают” его так, что он предпочитает даже подземные рудники — земледелию, тому земледелию, которое наши народники любят рисовать так идиллически. В том-то и дело, что крестьянин на своей шкуре знает, чего стоят те отработки, которые идеализируются аграриями и народниками, и насколько чисто капиталистические отношении лучше их.

В.И. Ленин, «Развитие капитализма в России»

Вот это и есть истинная картина «эффективного» крестьянского хозяйства, апологетом которого выступает Кара-Мурза. Понятно, ни к чему хорошему для экономики такая ситуация не приводила.

Подушевой ВВП и продуктивность сельского труда по губерниям России в 1897 году. Красным очерчен черноземный регион и сходные с ним по хозяйственному типу области.

Центрально-черноземный регион входил в число беднейших по России, притом что страна вообще не отличалась богатством. Производительность труда в сельском хозяйстве тоже была низкой. Единственный, кто получал выгоду от высокой ренты — крупные землевладельцы, наживавшиеся на безвыходном положении крестьян. Неудивительно, что эта область стала одним из центров аграрных беспорядков. Вот и получается, что эффективность в представлении Кара-Мурзы — это нищета производителей, низкая продуктивность труда и варварская эксплуатация природы.

Как влиял капитализм на российское земледелие?

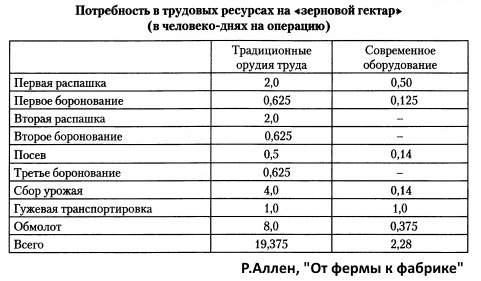

Апологетика докапиталистических отношений, которой занимается Сергей Георгиевич, вызывает тягостное недоумение и в других случаях. Так, рассказывая об эффективности крестьянского хозяйства, он говорит, что в «среднем по России выход растительной биомассы с 1 гектара более чем в 2 раза ниже, чем в Западной Европе и почти в 5 раз ниже, чем в США». Но какой смысл имеют эти средние, если капиталистическое и докапиталистическое хозяйствование надо сравнивать в одном или сходных регионах? Да и само усреднение для столь больших территорий абсолютно некорректно. Огромная часть России, которая приходится на север, практически не заселена, и ее низкая биопродуктивность никак не влияет на производительность земледельцев: там почти ничего не выращивают. Правильнее сравнивать капиталистическое и крестьянское хозяйство в землях, идентичных по урожайности и климату. Кара-Мурза этого благоразумно не делает, ведь итог подобных сравнений предсказуем. Зато этим занялся американский экономист Роберт Аллен. В своей книге «От фермы к фабрике» он сопоставил аграрный сектор европейской части России и Великих равнин в США.

Урожайность в России оказалась даже несколько больше, чем на американских Великих прериях, что уже ставит под вопрос рассуждения Кара-Мурзы о фатальной непродуктивности российских земель. Но вот производительность труда наших земледельцев была почти в 8,5 раз ниже.

Причина банальна: только крупнотоварное хозяйство могло закупать сельскохозяйственное оборудование, и машины давали серьезный эффект лишь при использовании на больших площадях. Не было и речи, что крестьянская парцелла, владельцы которой едва могли прокормить себя и постоянно залезали в долги, смогла бы обеспечить такую технику земледелия.

Внедрение механического оборудования давало владельцам обширных земель дополнительные преимущества и в первую очередь – возможность получения займа по сниженной процентной ставке, что было недоступно владельцам небольших хозяйств, доход которых был меньше. Несмотря на то что данный аспект был далеко не новым условием, он стал играть весьма заметную роль только по мере увеличения закупок оборудования.

Второе преимущество заключалось в особенностях внедрения механического труда, эффективное применение которого было возможно только в условиях крупного хозяйства, где снижение издержек на трудозатраты превышало объем процентных ставок и расходы на амортизацию оборудования. Гужевые уборочные машины, сеялки, грабли и молотилки были выгодными только при наличии площадей в 20-30 га. Доступность оборудования в свою очередь стала стимулом к расширению масштабов сельскохозяйственных операций за пределы уровня безубыточности и, соответственно, к снижению занятости в этом секторе.

Роберт Аллен, «От фермы к фабрике»

В этом свете очевидно, что сохранение мелкокрестьянского землепользования препятствовало механизации и прогрессу земледелия. И Кара-Мурза со своими восхвалениями традиционной агрокультуры не замечает очевидного. Спору нет, климатический фактор сильно повлиял на историю России. Как отмечал Леонид Милов, низкая продуктивность земледелия предопределила длительное сохранение жестких, внеэкономических форм эксплуатации, «ибо для получения обществом даже минимума совокупного прибавочного продукта необходимы были жесткие рычаги государственного механизма, направленные на его изъятие».6 Это неизбежно замедляло развитие товарно-денежных отношений и капитализма, предопределяло большую роль государства в промышленном развитие. Но само по себе это не говорит ни о сравнительной эффективности крестьянского хозяйства перед фермерским, ни о невозможности развития капиталистического земледелия, как это пытается доказать Кара-Мурза.

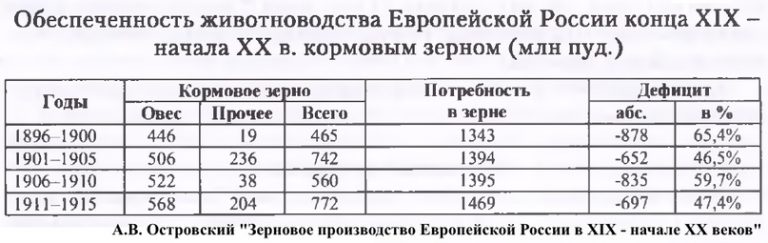

Дальше-больше. Сергей Георгиевич договорился до того, что развитие «капитализма и рынка заставило увеличить посевы хлеба на экспорт, так что количество скота с начала ХХ века стало быстро сокращаться, что в свою очередь привело к снижению плодородия почв». Поскольку он никак не подтверждает свой тезис, проверим его на статистикой. В книге А.В. Островского «Зерновое производство Европейской Росcии в XIX – начале ХХ веков» есть сведения о динамике урожайности в пореформенной России. Для того, чтобы нивелировать случайные колебания, они разбиты по семилеткам.

Цифры иллюстрируют стабильный рост урожайности всю обсуждаемую эпоху. И о каком снижении плодородия говорит Кара-Мурза? Кроме того, само по себе количество скота не говорит об эффективности животноводства. Важно качество. А с этим у российских земледельцев были серьезные проблемы, поскольку систематически не хватало кормов. Где уж тут скотину кормить, если самим не хватало? По сравнению с фермерами Великих равнин наши крестьяне держали много живности, но вот ее качество было прискорбно низким.

Так, например, если взрослая особь в Северной Америке давала 220 кг мяса, то российская особь могла дать только 164 кг. Аналогичным образом, убойный теленок в регионе Северной Америки давал 45 кг мяса, а в России – 29 кг. Менее выражено было преимущество Великих равнин в молочном удое — 1066 литров молока в год против 923 литров российского молока, а также в мясном свиноводстве – 57 кг против 49 кг соответственно. Овцеводство давало до 2,1 кг шерсти с каждой российской особи, в то время как американская особь давала 3,8 кг шерсти. Единственный показатель, по которому Россия обгоняла Великие равнины, было мясное овцеводство – 20 кг против 18 кг соответственно, что являлось следствием распространенной в России практики забоя более старых особей.

Причиной низкой производительности животноводства в России, очевидно, могла являться разница в породах скота. Однако существенное влияние на результаты оказывало скудное питание животных. По «нормам» Госплана в 1920-х гг. на каждую лошадь в России ежегодно приходилось 400 кг зернового корма. В то же время в Канаде количество корма на каждую особь составляло 1125 кг, и коневодство было не единственной отраслью, где наблюдались подобные затруднения. Так, например, корова в Канаде получала 400 кг зерна и 90 кг корнеплодов; российские показатели составляли 75 кг и 80 кг (картофеля) соответственно. Плохие условия содержания скота являлись закономерным результатом низкого уровня жизни крестьянства, что сдерживало рост обоих показателей.

Роберт Аллен, «От фермы к фабрике»

Это как раз тот случай, когда работает ленинское «лучше меньше, да лучше». Едва-ли можно принять утверждение Сергея Георгиевича, что сокращение поголовья как таковое означало «технологический регресс» деревни. Об этом говорят сведения о том, как совершенствовались орудия земледельческого труда. Как писал Ленин, «Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, в Россию паровой мельницы и парового ткацкого станка».7 Хотя дедовская соха еще составляла немалую долю пахотных орудий, особенно в центральном регионе, к началу ХХ века она уступила первое место плугу.

…из 14,6 млн пахотных орудий в Европейской России начала XX в. первое место занимали плуги – 6,9 млн штук (47,5%), второе – 6,5 млн штук (44,3%) – сохи. Если учесть, что косуля (5,5%) относилась к числу орудий плужного типа и что к этому же типу относились усовершенствованные пахотные орудия – 0,4 млн (2,7%), следует признать, что к 1910 г. процесс превращения «России сохи» в «Россию плуга» прошел свой апогей и вступил в завершающую стадию.

Лидировали в этом отношении южные губернии: косули – 2,1%, сохи – 12,8%, плуги и усовершенствованные пахотные орудия – 85,1% . Причем более трех четвертей (77,8%) пахотных орудий были железными. Второе место занимали западные губернии, где доля сох поднималась до 31%, но косули, плуги и усовершенствованные пахотные орудия тоже преобладали – 69% . Правда, здесь, в отличие от южных губерний, 59,4% пахотных орудий являлись деревянными. Деревянные орудия играли главную роль в северных и центральных губерниях: соответственно 92,3 и 73,7%. Причем в северных губерниях сохи составляли примерно 52%, в центральных еще больше – 61%

А.В. Островский «Зерновое производство Европейской Росcии в XIX – начале ХХ веков»

Хотя производительность труда в земледелии оставалась очень низкой, но закупки и парк сельскохозяйственных машин в пореформенную эпоху постепенно возрастали.

Расширение парка земледельческих орудий в пореформенной России

Не меньшую оторванность от реальности проявляет Сергей Георгиевич, рассуждая о роли железнодорожного строительства в экономическом развитии России. По его словам «железные дороги стали высасывать продукты сельского хозяйства» в результате чего в стране «возник периодический массовый голод, которого раньше крестьяне не знали». Это тем более удивляет, поскольку Кара-Мурза нередко ссылается на «Письма из деревни» А.Н. Энгельгардта, где он рассказывает о жизни крестьян на землях Смоленщины.

Энгельгардт ярко описывал нищету местного населения. В его краях «и в урожайные годы, у редкого крестьянина хватает своего хлеба до нови; почти каждому приходится прикупать хлеб, а кому купить не на что, те посылают детей, стариков, старух в “кусочки” побираться по миру». Хождение в кусочки было нормой для местных крестьян задолго до появления железной дороги. А их появление вовсе не вызвало голод, а наоборот, помогло людям. Во-первых, чугунка, как тогда ее называли, давала крестьянам заработок, независимый от земледелия. Еще важнее, что она сильно удешевляла доставку продовольствия и сбивала цены на зерно. По словам Энгельгардта, стоимость хлеба упала более чем на треть. Это, конечно, было важным подспорьем для крестьянства.

Счастье еще, что железная дорога поддержала: был, во-первых, заработок — пилка и подвозка дров, отправляемых отсюда в Москву, — а во-вторых, вследствие подвозки хлеба по железной дороге степная рожь не подымалась выше 7 рублей, местная же шла в 8 рублях. Не будь железной дороги, рожь достигла бы, как в прежние годы, 12 рублей.

А.Н. Энгельгардт, «Письма из деревни»

Фантазии о том, что крестьяне не знали массового голода до появления железных дорог, опровергает и демографическая статистика. А.Г. Рашин отмечал, что за 1801-1860 годы страна пострадала от 16 неурожаев, особенно участившихся с 1830-х годов.8 Пять из них «Военно-статистический сборник» характеризует как сильные. Особенно тяжело крестьянам пришлось в 1843-46 годы, когда прошло четыре недорода подряд, причем три из них считались сильными. В отсутствие развитых коммуникаций завезти продовольствие в голодающие районы было нетривиальной задачей, а крестьяне не могли купить достаточно хлеба на свои, крайне скудные доходы.

Неудивительно, что крепостническая Россия показывала куда меньший прирост населения, чем пореформенная. Если за 1810-60 годы популяция Европейской России выросла на 23,1 млн.чел. или на 53%, то в пореформенную эпоху, за 1860-1910 годы она приросла на 60,6 млн.чел., аж на 90,8%!9 Эти цифры со всей очевидностью свидетельствуют, что продовольственное положение с развитием капитализма в стране улучшилось, пусть население и оставалось очень бедным. Товарно-денежные отношения ускорили рост населения, а не привели к массовому голоду, как утверждает Кара-Мурза.

В общем, прирост населения Европейской России за рассмотренные 50 лет дореформенной эпохи был невысоким по сравнению с соответствующими показателями за пятидесятилетие пореформенной эпохи. Это объясняется, прежде всего, ухудшением экономического положения крестьянства в результате усилившейся эксплуатации, а также войнами, неурожаями и эпидемиями.

Улучшение продовольственной ситуации иллюстрируют и сведения о подушевом производстве зерновых и картофеля — основных продуктов питания тогдашних крестьян.

Чистый сбор, приходящийся на одного жителя России, за полвека, прошедших с отмены крепостного права, увеличился наполовину. Несомненно, это серьезный успех. А развитие железных дорог, проникших во все уголки страны, облегчило и снабжение голодающих земель, и отъезд «лишних» крестьян из перенаселенных районов.

Уже этого достаточно, чтобы понять несостоятельность ламентаций Кара-Мурзы, будто «внедрение капитализма в земледелие других цивилизаций [подразумевая в их числе и Россию] приводит к самым плачевным результатам». Только развитие крупнотоварного производства могло обеспечить модернизацию экономики страны, в том числе и сельского хозяйства. И обеспечивало, хотя и не такими темпами, как хотелось бы.

Конечно, у этого процесса были негативные стороны, но консервация докапиталистических отношений была бы куда худшим вариантом. Просто глупо выдавать нужду за добродетель и представлять, будто господство мелкого крестьянского хозяйства свидетельствовало о его особой эффективности, а не об отсталости нашей экономики. Однако, было бы ненаучно обойти стороной и проблемы развития капитализма в пореформенном земледелии.

Экологический кризис, товарность и голодный экспорт

Массовая распашка и примитивная агротехника нарушали экологический баланс. Это было характерно не только для перенаселенных губерний черноземного центра, но и для засушливой южной части страны в целом. А ведь именно она служила основным источником хлеба для Империи.

Член симбирского комитета А. В. Михайлов писал: «Массовое истребление лесов во всей средней и восточной полосах России не могло не отразиться на климатических особенностях этого обширного чисто земледельческого региона… По мере того, как изменялись климатические условия, недороды стали учащаться и стали под конец хроническими». А. В. Михайлов отмечал, что в Самарской губернии до 1872 года было только два неурожая, а в 1873-1902 годах – 8 неурожаев; аналогичную статистику он приводит и по другим губерниям Поволжья.

Другая экологическая проблема была связана с распространением оврагов. По сведениям 1866 года овраги в Данковском уезде Рязанской губернии составляли 9% площади уезда, а в 1902 году – уже 20%. Члены курского комитета предостерегали: «Если не принять меры к укреплению оврагов, то вместо черноземной Курской губернии может получиться пустыня вроде Сахары».

Если на степном Юге экологические проблемы были вызваны хищническим отношением крестьян и землевладельцев к природной среде, то в Центральной России эти проблемы были следствием аграрного перенаселения.

С.А. Нефедов, «Аграрные и демографические итоги сталинской коллективизации»

Как отмечал Островский, «на рубеже XIX-XX вв. в Европейской России был исчерпан резерв свободных земель, а это значит, окончательно были исчерпаны возможности экстенсивного развития сельского хозяйства».10 Примитивное крестьянское земледелие, сохранявшее черты переложного, не могло более развиваться прежним путем. Современная агрокультура «требовала крупного хозяйства, которое могло бы располагать средствами для интенсификации своего производства и имело возможность для внедрения машинной техники».11 К сожалению, аграрное перенаселение в центральных областях затрудняло мобилизацию земли в руках капиталистических предприятий. Помещики могли наращивать эксплуатацию крестьян и получать прибыль за счет высоких рент, бедность крестьян замедляла накопление капитала в их руках, а недостаточное развитие промышленности затрудняло переезд лишнего населения в города.

Кара-Мурза справедливо отмечает, что именно крестьянство «было главным источником ресурсов для капиталистической индустриализации, и товарность их хозяйства искусственно повышалась денежными податями и налогами». Но другого пути у отсталой страны, где преобладало бедное крестьянство, просто не было. Государство эксплуатировало его через налоги, землевладельцы — с помощью аренды и кабальных займов, а промышленники, благодаря протекционистской системе, продавали свою продукцию сильно выше цен мирового рынка.

Для среднего крестьянина земледелие было вынужденным выбором, за отсутствием других заработков, так как «зерновое производство Европейской России начала XX в. с точки зрения капиталистического хозяйства являлось убыточным».12 Крестьянство оказалось между молотом аграрного перенаселения и наковальней удорожания стоимости земли.

В 60-е гг. XIX в. одна десятина посева давала примерно около 30 пуд. хлеба, в это время средняя цена одного пуда хлеба составляла 55 коп., следовательно, весь урожай стоил 16,5 руб. Между тем одна десятина земли в те же годы в оценивалась в 18,0 руб. Отсюда широкое развитие спекулятивных земельных сделок, стремительный рост земельных цен. В 70-е гг. десятина земли стоила уже 21 руб., в 80-е гг. – 36 руб., в 90-е гг. – 56 руб. и в 1900-е гг. – 103 руб.

За полвека цены на землю увеличились в 5,7 раза. Эти темпы значительно превосходили и темпы роста урожаев, и темпы роста хлебных цен. Урожаи за тот же период увеличились максимум в 1,5 раза, цены после падения 80-90-х гг. превзошли уровень 60-х гг. лишь на 10% и оставались примерно на уровне 70-х гг. В результате стоимость урожая с одной десятины посева поднялась только на 68%. Поэтому если в 60-е гг. она достигала 92% по отношению к цене десятины земли, то в 1900-е гг. сократилась до 27%

А.В. Островский «Зерновое производство Европейской Росcии в XIX – начале ХХ веков»

Важнейшим показателем сельского хозяйства является его товарность. В хлебе нуждались городские потребители, за счет экспорта зерна страна оплачивала импортные поставки машин и оборудования.

В пореформенную эпоху экспорт хлеба более чем удвоился. Но вывоз зерна вовсе не говорил о продовольственном благополучии страны. Лозунг «недоедим, но вывезем» был суровой реальностью того времени.

В 1909-1913 гг. среднегодовой чистый сбор продовольственных культур составлял 2486 млн пуд., продовольственные потребности достигали 2171 млн пуд. Имея излишки продовольственного зерна в размере 315 млн пуд., Европейская Россия вывозила около 495 млн пуд., в результате чего дефицит составлял не менее 180 млн пуд.

А.В. Островский «Зерновое производство Европейской Росcии в XIX – начале ХХ веков»

Связано это в первую очередь с избытком поголовья животных в нашей стране. Хотя их и недокармливали, тем не менее, «животноводство Европейской России конца XIX – начала XX в. предъявляло такой спрос на зерно, который сопоставим с продовольственными потребностями населения».13

Как свидетельствует статистика, на рубеже XIX-XX веков крестьянская живность получала зерна вполовину меньше, чем требовалось. Дефицит покрывали за счет сена и соломы. Проблему эту вызывала раздробленность крестьянского землепользования. Для обработки своего лоскутка земли каждому крестьянину требовался рабочий скот, причем использовался он непродуктивно и спорадически. Всякий хлебороб стремился завести свою лошадку, а ведь она требовала прокорма, и немалого.

…поголовье лошадей требовало затрат, но почти не приносило дохода, поэтому при прочих равных условиях крестьяне предпочитали иметь лишь нескольких лошадей. Несмотря на все эти оговорки, впечатляет тот факт, что в России поголовье лошадей в пересчете на «зерновой» гектар (а именно этот вариант определения площади здесь уместен, поскольку лошади использовались прежде всего как тягловый скот) было на 40 % больше, чем в странах североамериканского континента. Разница в поголовье станет еще более заметна, если сузить границы сопоставления до регионов или провинций – производителей зерна: 0,14-0,17 в Северной Америке против 0,29 в России.

Каждый крестьянин должен был иметь собственную лошадь на подворье, что позволяло ему при хорошей погоде быстро возделывать землю. Конечно, далеко не каждый житель села мог позволить себе это, однако общее количество обладателей собственной тягловой скотины оказалось достаточным, чтобы средний показатель в пересчете на гектар при столь малом размере владений оказался выше. Более крупные крестьянские хозяйства и знатные дворы, как отмечал Ленин в процессе исследования разложения крестьянства, могли содержать меньшее количество лошадей на гектар площади.

Российская статистика по аграрному сектору подтверждает: в 1917 г. крупные хозяйства держали около 0,16 голов на каждый гектар, в то время как поголовье лошадей у менее зажиточных крестьян, напротив, достигало 0,27 голов на гектар. Практические оценки предполагают, что на каждую лошадь приходилось 5-6 десятин земли или – в обратной пропорции – на каждый гектар приходилось 0,15—0,18 голов. С учетом того, что многие крестьянские владения не достигали этих 5-6 десятин, но каждый хотел иметь собственную лошадь, российская деревня была столь же сильно «перенаселена» лошадьми, как и людьми. Большое поголовье лошадей на гектар земли означало, что животные ежегодно были задействованы в работе относительно недолго. Как отмечал Чаянов в своей работе, единственная причина, по которой животное в России могло выжить на таком скудном питании, — это тот факт, что значительную часть времени оно было не задействовано в работе. Однако, при этом 400 кг зерна ежегодно уходило на каждую особь – это годовая норма двух человек.

Роберт Аллен, «От фермы к фабрике»

Таким образом, господство мелкокрестьянского землепользования порождало избыток малопродуктивного поголовья. Если в Англии, как принято говорить, овцы съели людей, то в России лошадь заглядывала в крестьянский котелок. В результате, недоедали и люди, и кони. Продовольственный баланс России в конце XIX — начале XX веков сводился с хроническим дефицитом.

Чтобы восполнить недостаток хлеба, крестьяне расширяли культуру картофеля, который «позволял сводить концы с концами и почти компенсировал нехватку продовольственного зерна».14 К сожалению, и картошки не всегда хватало, «почти половину рассматриваемого периода [т.е. 1896-1913 гг.] даже картофель не позволял ликвидировать продовольственный дефицит».15 В неурожайные годы и в неблагополучных землях крестьяне были вынуждены перебиваться такой «пищей», которую едва ли можно именовать подобным словом.

«Из других суррогатов, – писал Л.Н. Маресс, – часто употребляются еще отруби, лебеда, жмыхи, березка, костер и пр.». К прочим суррогатам хлеба Л.Н. Маресс относил «мякину», «древесные листья», «солому» и «сорные травы». Как еще совсем недавно писал Б.Н. Миронов, в неурожайные годы «ели головки клевера, лебеду, крапиву, белый болотный мох, вместо хлеба пекли головки полевого хвоща, льна, употребляли даже березовые опилки». Применительно к продовольственным суррогатам до революции существовало даже специальное понятие «голодный хлеб». В одном из изданий ЦСУ 1920-х гг. на основании существовавшей к тому времени литературы не только перечислено около 15 видов «голодного хлеба» (в том числе «соломенный хлеб» и «хлеб из коры»), но и указаны их питательность и полезность. В некоторых губерниях суррогаты достигали «30, 40 и 50%» потребляемого хлеба.

А.В. Островский «Зерновое производство Европейской Росcии в XIX – начале ХХ веков»

А ведь хлеб требовался не только внешнему рынку. Такой же, если не больший спрос, предъявляли города и сельские жители, не занятые в сельском хозяйстве. По огрубленным подсчетам «накануне Первой мировой войны главную роль в развитии товарного зернового производства играл не внешний, а внутренний рынок (соответственно 40% и 60%)».16 Товарность земледелия всю пореформенную эпоху стабильно росла.

По расчетам А.С. Нифонтова, товарность зернового производства во второй половине XIX в. изменялась следующим образом: 1850-е гг.- 16%, 1860-е гг. – 18%, 1870-е гг. – 23%, 1880-е гг. – 27%, 1890-е гг. – 26%

А.В. Островский «Зерновое производство Европейской Росcии в XIX – начале ХХ веков»

С учетом покупок хлеба деревенскими жителями в России начала ХХ века, зерновое хозяйство поставляло на рынок 1/3 продукции и около 45% чистого сбора.17 Как отмечал Островский, большую часть товарного хлеба, особенно в перенаселенных губерниях, поставляли средние и бедные хозяйства. Основным поставщиком зерна на рынок служило «мелкотоварное хозяйство, основанное не на наемной силе, а на труде членов собственной семьи».18 Мелкие и средние хозяйства, как правило, «не имели хлебных излишков, товарность этих хозяйств в значительной степени являлась вынужденной».19 Бедные хозяйства находились в очень невыгодных условиях, продавая «часть своего хлеба осенью, чтобы уплатить налоги и рассчитаться с кредиторами», а весной покупали хлеб по более высоким ценам, чтобы дотянуть до следующего урожая.20

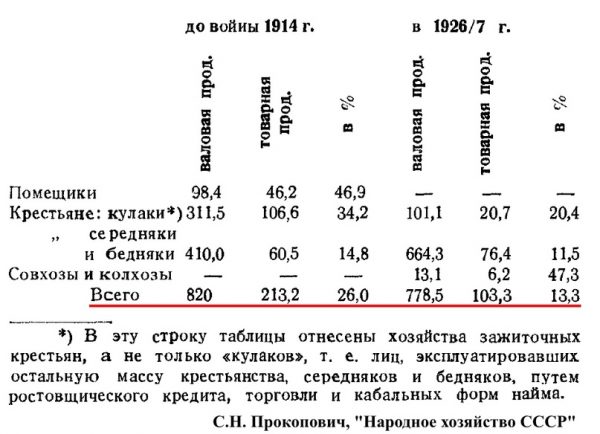

О вынужденном характере продаж хлеба средними и мелкими хозяйствами свидетельствует резкое падение товарности аграрного сектора после революции, когда произошло уравнительное распределение земли. С одной стороны, исчезла большая часть крупных хозяйств и крестьянство усреднилось, а с другой, хлеборобы несколько увеличили свои участки и избавились от необходимости платить высокую аренду землевладельцам.

Согласно подсчетам С.Н. Прокоповича, поставки хлеба на рынок к 1927 году были вдвое меньше довоенных, хотя валовой сбор зерна был лишь на 5% меньше. Это привело к хлебозаготовительному кризису, чтобы разрешить который советское правительство форсировало коллективизацию. Так как дореволюционный капитализм не успел ликвидировать мелкокрестьянское хозяйство и перейти к крупному механизированному земледелию, этим занялось уже новое государство. Конечно, радикальная перестройка всей агрокультуры не могла не привести к катастрофе и огромным издержкам, но это уже совсем другая история.

Выводы

Подытоживая все здесь сказанное, можно отметить несколько особенностей развития отечественного земледелия в пореформенную эпоху.

▪ Быстрое расширение ареала пашни, медленное, но поступательное увеличение урожайности и опережающий рост производства сравнительно с увеличением населения. Земледельцы увеличивали товарность хозяйства и улучшали агрокультуру. Утверждения, будто докапиталистическое земледелие обеспечивало лучший уровень жизни, а развитие товарного производства вело лишь к голодовкам и обнищанию, не имеют отношения к реальности.

▪ Столь же ложно заявление, будто крестьянское хозяйство эффективнее капиталистического. Мелкое производство отличалось низкой продуктивностью, ему требовалось огромное количество лишнего рабочего скота, который съедал внушительную часть урожая. Мелкокрестьянский характер нашего сельского хозяйства замедлял экономическое развитие и пробивал брешь в продовольственном балансе. Единственное, в чем парцеллярное трудовое хозяйство лучше фермерского — его куда сподручнее эксплуатировать землевладельцам. Но с точки зрения продуктивности земледелия оно наголову проигрывает.

▪ Вследствие плохих агроклиматических условий и других исторических особенностей капитализм в России развивался медленнее, чем на Западе, сохранялись пережитки докапиталистических укладов. Роль парцеллярного земледелия была очень высокой, переход к крупнотоварному земледелию был далек от завершения.

▪ Аграрное перенаселение привело к вздорожанию земли и постепенно выталкивало людей из деревни. Но у крестьян было не так много шансов переехать в город или на целину. Миграцию сдерживали и пережитки крепостничества, и бедность земледельцев, и слабое развитие городов.

▪ Земледелие постепенно переходило от примитивных, экстенсивных форм хозяйствования к интенсивным, к чему подталкивало исчерпание свободных земель и экологический кризис. Но дефицит капитала и слабое развитие промышленности задерживали этот процесс.

Несомненно, что переход к капиталистическому земледелию был прогрессивным явлением. Идеализация доиндустриальных и полунатуральных форм хозяйствования, которой занимаются авторы вроде Кара-Мурзы — это негодный путь, который ведет лишь к заблуждениям и неправильной оценке прошлого. Что еще хуже, оно может привести к провалам уже в настоящем, если сторонники подобных идей обретут власть и влияние на общественное мнение.

- А.В. Чаянов, «Крестьянское хозяйство», с. 407 ↩

- В.Б.Безгин, «Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ века)», с.24 ↩

- ibidem, с.25 ↩

- ibidem, с.29 ↩

- В.И.Ленин, «Развитие капитализма в России» ↩

- Л.Н. Милов, «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» ↩

- ibidem ↩

- А.Г. Рашин, «Население России за 100 лет (1813 – 1913)», с. 36-37 ↩

- ibidem, с. 48 ↩

- А.В. Островский «Зерновое производство Европейской Росcии в XIX – начале ХХ веков», с. 347 ↩

- ibidem ↩

- ibidem, с. 340 ↩

- ibidem, с. 264 ↩

- А.В. Островский «Зерновое производство Европейской Росcии в XIX – начале ХХ веков», с. 278 ↩

- ibidem, с. 340 ↩

- ibidem, с. 385 ↩

- ibidem, с. 287 ↩

- ibidem, с. 305 ↩

- ibidem, с. 306 ↩

- ibidem ↩