Отрочество моё совпало по времени с празднованием юбилея восстания декабристов. Выставки, публикации — стихов и прозы, воспоминаний «первенцев русской свободы», научных работ и биографических исследований о них — театральные постановки и блестящая кинолента Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», всё это осталось в памяти до сих пор и, насколько я знаю из общения со сверстниками, у многих из нашего поколения. Поэтому, наталкиваясь — в последние годы всё чаще — на попытки «переосмысления образов декабристов» в сторону превращения героев и мучеников освободительного движения в преступников, злоумышлявших против законной власти, престола, веры и устоявшегося порядка вещей (читай – тогдашних «стабильности» и «исполнительной вертикали»), хочется возразить возводящим напраслину хулителям «лучших из русского дворянства»

Не случайно, что данное намерение появилось именно в июле. В этот месяц, 189 лет тому назад, 13 числа (по-нынешнему — 25 июля 1826 год) были приведены в исполнение смертные приговоры пяти активным участникам заговора и восстания, в том числе и руководителю «Южного общества» Павлу Ивановичу Пестелю. Об этом человеке и его соратниках написаны многочисленные исследования и художественные произведения (вспомним, к примеру, прекрасный роман Булата Окуджавы «Бедный Авросимов»), но я на сей раз хочу взять себе в союзники поэта Давида Самойлова.

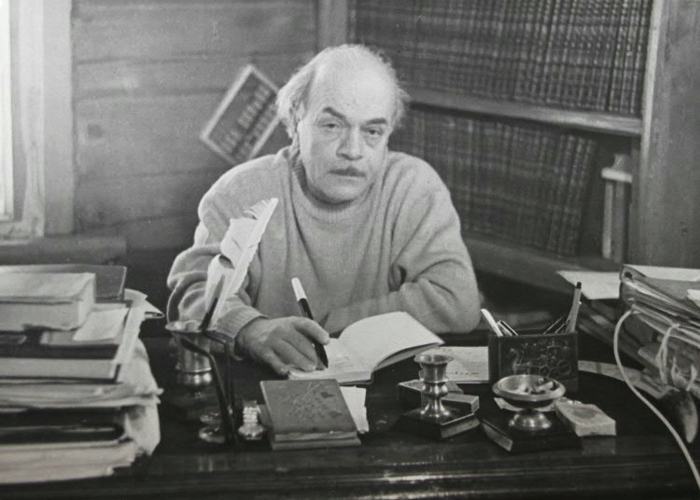

Полвека тому назад, в марте 1965 года, он написал, пожалуй, одно из лучших своих стихотворений «Пестель, поэт и Анна», основанное на дневниковой записи «русского гения» Александра Сергеевича Пушкина о его встрече с будущим «русским Брутом» Павлом Ивановичем Пестелем, датированной 9 апреля 1821 года: «Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. Mon coeur est materialiste, говорит он, mais ma raison s’y refuse. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю» (в переводе на русский французского предложения – «Сердцем я материалист, но мой разум этому противится). Самойлов, видевший себя продолжателем пушкинской традиции в русской поэзии, наследником «пушкинской лёгкости», которая в лучших строчках создателя современного русского литературного языка восхищает нас и поныне, долго подступался к этой теме.

В своём дневнике («Поденные записи») он писал ещё 2 октября 1963 года: «Два замысла – один давний, другой новый. Первый: а) Сцены о Пушкине и декабристах, б) Пушкин и Пестель в Кишинёве. Второй: а) Пушкин после казни декабристов». Далее идёт запись: «Попробуй-ка подумать за Пушкина». Позже поэт вернулся к своей идее, 14 марта 1964 года размышляя о том, что «на сцены о Пушкине и декабристах у меня терпения не хватит. Нужно написать короткий рассказ о Пушкине и Пестеле. В него можно уложить всё главное, – что Пушкин умнее Пестеля и противоречивее, и точнее его». Год спустя Самойлов воплотил свой замысел, создав авторскую версию спора поэта и заговорщика.

Спор этот идёт не только о формах достижения общественного блага, но и о том, какие пути ведут к нему, как эти формы достижения соотносятся с современными Пушкину и Пестелю российскими реалиями.

Шел разговор о равенстве сословий.

– Как всех равнять? Народы так бедны, –

Заметил Пушкин, – что и в наши дни

Для равенства достойных нет сословий.

И потому дворянства назначенье –

Хранить народа честь и просвещенье.

– О, да, – ответил Пестель, – если трон

Находится в стране в руках деспота,

Тогда дворянства первая забота

Сменить основы власти и закон.

– Увы, – ответил Пушкин, – тех основ

Не пожалеет разве Пугачев…

– Мужицкий бунт бессмыслен…

Столкновение двух точек зрения — революция или реформа — не ушло в прошлое вслед за его участниками. Даже сейчас, в совсем другое время, в иной стране, в новых по сравнению с крепостнической Россией условиях мы по-прежнему вынуждены отвечать на возражения тех, кто наивно полагает возможным достигнуть процветания нашей страны «милостями сверху», надеется то на «доброго национального лидера», то на дальнейшее «развитие капитализма в России», которое-де превратит его в более «цивилизованный и гуманный», рассеивать страхи тех, для кого социалистическая революция означает неизбежно кровь и гражданскую войну, развеивать опасения полагающих, что прямым и непосредственным следствием всякого революционного преобразования общества являются личная диктатура и тирания, о чем впрямую говорится и в стихотворении Самойлова:

А Пушкин думал: «Он весьма умен

И крепок духом. Видно, метит в Бруты.

Но времена для брутов слишком круты.

И не из брутов ли Наполеон?»

Как бы ни хотелось автору стихотворения и особенно его современным либеральным интерпретаторам, аргументы будущего декабриста выглядят убедительно и, несмотря на всю элегантность возражений, даже гению Пушкина оказывается не под силу поставить их под сомнение.

– Но, не борясь, мы потакаем злу, –

Заметил Пестель, – бережем тиранство.

– Ах, русское тиранство-дилетантство,

Я бы учил тиранов ремеслу, –

Ответил Пушкин.

«Что за резвый ум, –

Подумал Пестель, – столько наблюдений

И мало основательных идей».

Снисходительность к «русскому тиранству» и сопоставление «сокрушающего тупость рабства гения» со «злодеем» выглядят искусной игрой в слова, уходом в сторону от текущей политики и социальной перспективы к той теме, которая Пушкина (как в жизни, так и в строках Давида Самойлова) занимала куда больше. Возможно, именно для более полного раскрытия своего авторского замысла Самойлов и придумал ту часть беседы с Пестелем, о которой в собственно дневниковой записи Пушкина ни слова не было.

Заговорили о любви.

– Она, –

Заметил Пушкин, – с вашей точки зренья

Полезна лишь для граждан умноженья

И, значит, тоже в рамки введена. –

Тут Пестель улыбнулся.

– Я душой

Матерьялист, но протестует разум. –

С улыбкой он казался светлоглазым.

И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!»

Впервые в этом стихотворении из-под лица политика, как бы сухого, застегнутого на все пуговицы армейского мундира, проступает живое, обаятельное, человеческое выражение. Рациональность военного интеллигента, противоречащая типичным нравам гарнизонных дворян, обретавшихся в перерывах между кампаниями и зарубежными походами за картами, вполпьяна, а то и вовсе, как видим, оказывается сродни творческому настрою поэта, полёту пушкинской мысли. Показательно, что в этот момент в спор двух реальных исторических персонажей невольно вступает третий — сугубо плод авторского вымысла Давида Самойлова. На нём, точнее на ней, и сосредоточены все помыслы стихотворного Пушкина.

Там Анна пела с самого утра

И что-то шила или вышивала.

И песня, долетая со двора,

Ему невольно сердце волновала…

Присутствие этой героини, третьей, заочной, участницы спора, ни разу не выходящей по ходу действия на сцену и предстающей перед читателем исключительно через пушкинское восприятие, придает всему стихотворению весенний лирический колорит, вносит в идейно-политический диалог и тесно связанный с ним внутренний оценочный монолог Пестеля

(А Пестель думал: «Ах, как он рассеян!

Как на иголках! Мог бы хоть присесть!

Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.

И молод. И не станет фарисеем».

Он думал: «И, конечно, расцветет

Его талант, при должном направленьи,

Когда себе Россия обретет

Свободу и достойное правленье»)

тему, казалось бы, совершенно постороннюю — тему любви, странности которой неподвластны никаким политическим дискуссиям, тему невольно зарождающегося чувства.

В соседний двор вползла каруца цугом,

Залаял пес. На воздухе упругом

Качались ветки, полные листвой.

Стоял апрель. И жизнь была желанна.

Он вновь услышал – распевает Анна.

И задохнулся:«Анна! Боже мой!»

Как проницательно подметил литературный критик Станислав Рассадин, «Анна, к пению которой, прилежно слушая декабриста, невольно прислушивается женолюбивый поэт – при полном сочувствии женолюбивого автора стихотворения, – это, конечно, земной, плотский образ духовно вожделенных «иных прав» («Из Пиндемонти»)». Но даже земное, плотское, чувственное отнюдь не лишает поэта дара предвидения, понимания грядущей перспективы. Поэт не может творить в условиях давящей на всё, абсолютно на всё в России, власти и, выбирая путь свободы творчества, свободы выражения своего литературного дара, он не может не выбрать одновременно с этим и путь свободы политической, а, стало быть, путь борьбы с тиранической, несправедливой, далёкой от идеалов Просвещения системой.

Они простились. Пестель уходил

По улице разъезженной и грязной,

И Александр, разнеженный и праздный,

Рассеянно в окно за ним следил.

Шел русский Брут. Глядел вослед ему

Российский гений с грустью без причины.

Деревья, как зеленые кувшины,

Хранили утра хлад и синеву.

Он эту фразу записал в дневник –

О разуме и сердце. Лоб наморщив,

Сказал себе: «Он тоже заговорщик.И некуда податься, кроме них».

Так русская литература находит своё законное место. Место в союзе с русской революцией.