В прошлой части я проиллюстрировал региональное неравенство в России на примере вопиющего разрыва между столицей, крупнейшими городами страны и сельской местностью. В заключительном разделе я расскажу о неравенстве распределения бюджетных потоков и населения, и о том, как можно исправить диспропорции территориального развития и вытащить из нищеты депрессивные территории.

Черные дыры местных бюджетов

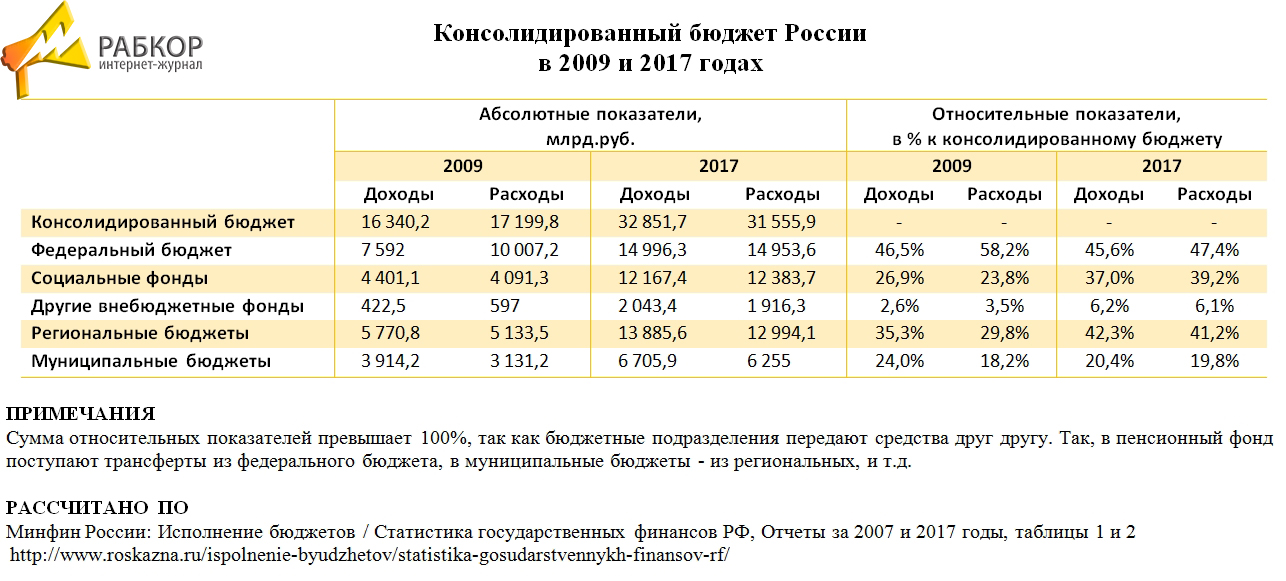

Как и территориальная администрация, государственные финансы выстроены в трехзвенную иерархию из федерального, регионального и местного бюджетов. Похоже устроены и внебюджетные фонды, которые выплачивают пенсии и социальные пособия, финансируют общественные медицинские услуги.

За последние годы выросла роль региональных бюджетов и внебюджетных фондов. Но общие пропорции бюджетной системы остались неизменными. Они определяются распределением налоговых поступлений и обязательств. А бюджетные поступления, в свою очередь, связаны с географией хозяйственной активности.

Порядка 15-20% государственных доходов относятся к внебюджетным.1 К ним относятся как дотации других бюджетов, так и прибыль от приватизации и сдачи в аренду казенного имущества. Большая часть денег государству приносят налоги и взносы социального страхования, фактически, целевые налоги на работу социальных фондов.

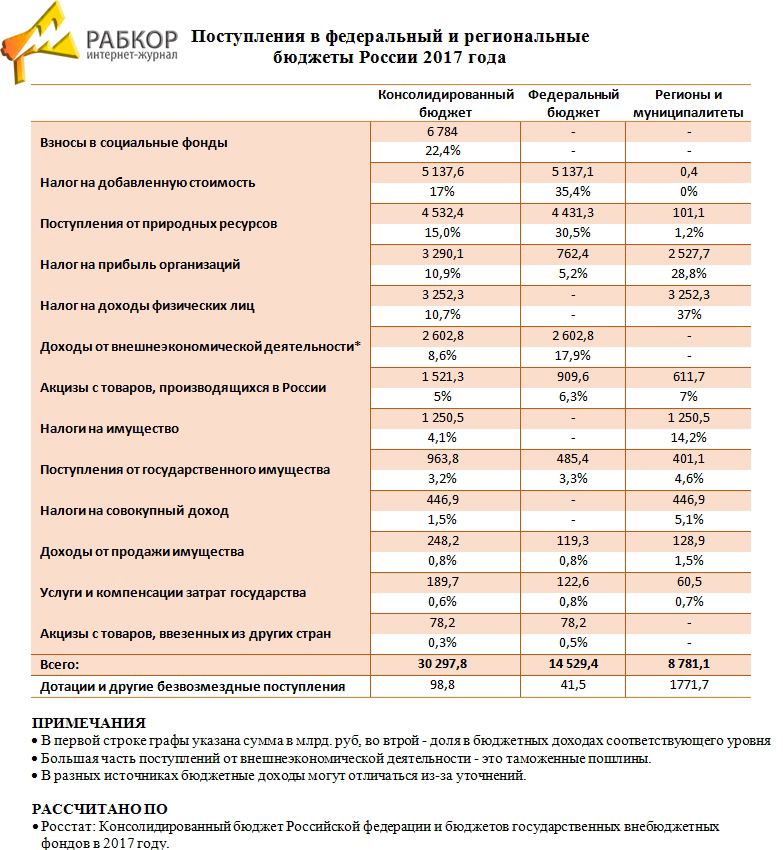

На федеральную казну приходится половина поступлений, региональным и муниципальным властям достается около трети, а остальное уходит внебюджетным фондам.

Центральные власти находятся в более выгодном положении, чем региональные, поскольку их доходы по преимуществу обеспечивают косвенные налоги: НДС, акцизы и таможенные пошлины. Вместе с поступлениями от природных ресурсов они дают больше 9/10 федеральных доходов. Эти налоги гораздо проще собрать, чем прямые, на которые приходится порядка 7/10 прибылей территориальных бюджетов. Поскольку зарплаты и прибыли гораздо проще увести от обложения, такое распределение налогов ставит в тяжелое положение муниципалитеты и региональные власти.

Большая часть федеральных доходов поступает всего из нескольких регионов, что отражает чрезвычайную неравномерность хозяйственного развития страны. Всего четыре территории – два федеральных мегаполиса и два крупнейших нефтегазоносных округа – в начале 2019 года принесли федеральной казне почти половину средств, хотя живет в них всего 13,7% жителей России. Остальные регионы, даже весьма благополучные, далеко отстают от этой четверки.

Эти цифры свидетельствуют против риторики публицистов, выступающих за передачу федеральных налогов на региональный уровень. Федеральный бюджет выступает в роли балансира, поддерживающего на плаву беднейшие территории. Он субсидирует их доходы и прямо финансирует часть инфраструктуры и социальных выплат. Сокращение федеральных доходов снизит размеры дотаций и ассигнований, а значит, ударит по депрессивным регионам. Освободившиеся деньги достанутся и без того богатым землям. В результате разрыв в уровне жизни между федеральными субъектами, и без того крайне большой, вырастет до астрономических размеров. Выровнять положение регионов можно лишь за счет хозяйственного развития отстающих, которое укрепит местные бюджеты. Одни лишь манипуляции с распределением налогов будут бесполезны, а то и навредят.

К сожалению, федеральная казна не только выравнивает положение в регионах. Милитаризация страны увеличила долю силовиков в расходах центрального правительства. Если в 2010 году они получали меньше четверти федеральных ассигнований, то теперь около трети. За 2010-17 годы расходы на армию и полицию удвоились. Они далеко опередили инфляцию, чего не скажешь о тратах на социальные нужды и выравнивание региональных бюджетов. В наихудшем положении оказались ассигнования на здравоохранение и трансферты федеральным субъектам. Они выросли в номинальном выражении лишь на треть, что вдвое меньше темпов обесценивания рубля.

В реальном выражении все федеральные расходы, кроме военно-полицейских, сильно сократились. Милитаризация привела к росту долгов и выплат по процентам. Если в 2010 году федеральная казна потратила на обслуживание долга 280,3 млрд.руб., то в 2017 уже 709,2 млрд.руб. Рост в 2,5 раза!2

Пока федеральный бюджет раскармливал силовиков, на регионы лег тяжелый груз социальных обязательств. В 2017 году региональные ассигнования на здравоохранение вдвое превышали федеральные, а на образование – вчетверо. Хотя расходы центра на социальное обеспечение, в первую очередь пенсии, в 2,3 раза превышали региональные, но затраты местных бюджетов росли вдвое быстрее федеральных. Если в 2010 году суммарные затраты федерального правительства на социальную сферу, включая сюда образование и медицину, на 17% превышали региональные, то в 2017 году лишь на 5%.

На плечи регионов легли и другие жизненно важные расходы. Так, в 2017 году территориальные бюджеты затратили в 9,4 раза больше средств на коммунальную сферу, чем центральное правительство.3 Значительно быстрее федеральных росли региональные вложения в народное хозяйство, в частности, в дорожную инфраструктуру. В 2010 году центральное правительство ассигновало на национальную экономику на 43,5% больше, чем местные власти, а в 2017 году – лишь на 7,5%.

Такая нагрузка в 2012-14 годах вызвала острый дефицит региональных бюджетов. Проблему решили, сократив или замедлив повышение расходов. Особенно досталось медицине. В 2014-17 годах местные ассигнования на здравоохранение упали на треть. Они лишь на 6,3% превышали уровень 2010 года в номинальном выражении, а с учетом инфляции упали на 37,3%. Отстали от роста цен и затраты на коммунальную инфраструктуру, которая и без того страдает от хронического недостатка средств.

Поскольку на региональные бюджеты ложится основная доля расходов на социальные нужды и общественную инфраструктуру, их величина во многом определяет качество жизни. Если сопоставить местные бюджеты и численность населения, складывается удручающая картина. Большая часть субъектов федерации, за исключением регионов Крайнего Севера и столичных мегаполисов с прилегающими областями, не может похвастать значительными средствами.

Судя по статистике, около 2/3 населения страны обитает в регионах с годовыми бюджетными расходами 30-60 тыс.руб. на человека.4 Следует еще учесть, что в отдаленных северных регионах цены много выше среднероссийских. Индекс бюджетных расходов (ИБР) показывает, насколько отличаются от средних затраты, необходимые для того, чтобы оказать одинаковое количество государственных услуг в разных регионах. Этот индекс помогает установить реальные, а не номинальные расходы местных властей, хотя его и критикуют за необъективность. Профессор Наталья Зубаревич отмечала, что регионы стремятся завысить ИБР, что искажает реальную картину.5 Например, в Магаданской области в 2017 году ИБР составлял 4,8 пункта, а в соседней Чукотке, едва ли сильно отличающейся по уровню цен и климату, 13,5 пунктов.6

В любом случае, фактические расходы большинства северных регионов невысоки. В числе богатых остается лишь Тюменская область с округами, Ненецкий округ Архангельской области и Сахалин. Если учесть завышенный индекс в Чукотке, она тоже войдет в список. Относительно благополучная ситуация и в Красноярском крае. Все эти территории отличаются хорошим экспортным потенциалом. Впрочем, далеко не у всех сырьевых регионов Сибири много денег в казне. Иркутская область с ее крупными алюминиевыми комбинатами и Кузбасс, центр российской угледобычи, расходуют на одного жителя не больше бюджетных средств, чем Новосибирская область.

В европейской части страны есть еще три группы благополучных территорий. Первая – федеральные мегаполисы с прилегающими областями. Здесь расположены штаб-квартиры крупнейших корпораций и невелика роль теневого сектора. Это облегчает сбор налогов и укрепляет местные бюджеты. Вторая категория – высокоразвитая провинция, меньше десятка регионов с крепкой экономикой, платящей неплохие налоги. Очевидный лидер списка – Татарстан, где местные бюджеты расходуют 79 тыс.руб. на человека. Это лишь вдвое меньше, чем в Москве.7 Другие относительно благополучные регионы, такие как Калужская, Белгородская, Свердловская и Самарская область, тратят по 62-68 тыс.руб. на человека и сильно отстают от Татарстана.

Наконец, последняя группа счастливчиков – регионы, получающие большие федеральные дотации: Крым, Калининградская область, Ингушетия с Чечней и, во много меньшей степени, Мордовия. В последнем случае приток федеральных денег был связан с мировым чемпионатом по футболу, для которого в Саранске выстроили стадион.8 Но счастье было недолгим. По окончанию этого бесполезного и помпезного действа доходы республиканского бюджета обвалились на треть.9

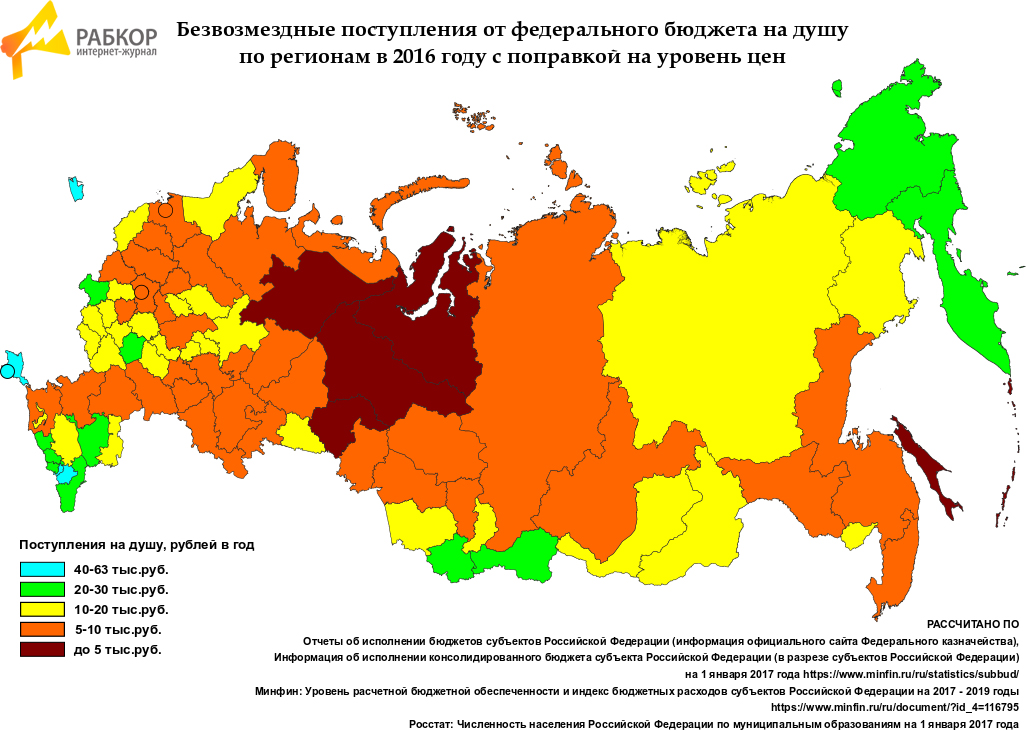

Другие получатели федеральных денег утвердились в этой роли всерьез и надолго. Ингушетия с Чечней к 2017 году в реальном выражении получили по 63,8 и 47,8 тыс.руб. на душу от центрального правительства – первое и четвертое место среди российских регионов.10 Бедность этих регионов не объясняет столь высокие цифры, поскольку другие отсталые территории получают много меньше. Так, Туве федерация дала лишь 29,3 тыс.руб. на человека, Дагестану – 24,9 тыс.руб. на человека, а Ивановской области всего 12,4.тыс.руб. А это одни из беднейших регионов России. Очевидно, что огромные дотации лишь способ подкупа элит неспокойных республик и, возможно, являются результатом лоббизма. С этим же, по всей видимости, связаны большие денежные потоки в Крым, Калининградскую область и Севастополь. Они занимают 2, 3 и 5-е место в списке получателей федеральных средств.

Отдаленные регионы и земли Крайнего Севера получают из центра немало средств, но с учетом разницы цен выходит гораздо меньше. В номинальном исчислении Якутия, Камчатский край, Магаданская область или Тува лидируют в списке получателей федеральных денег. На местного жителя приходит от 55 до 140 тыс.руб. в год. Но с учетом дороговизны реальные дотации снижаются до 13-29 тыс.руб. на человека. Картина распределения федеральных средств по регионам в номинальном и реальном выражении сильно отличается.

Выше всего доля федеральных денег либо в совсем бедных, либо в привилегированных регионах, поддержанию лояльности которых центр придает особое значение. Он обеспечивает свыше половины бюджетных доходов этих территорий. В противоположной ситуации благополучные земли с хорошей налоговой базой. Они получают от центрального правительства меньше 1/10 доходов.

Где-то посередине располагается 32 региона, которым федерация обеспечивает порядка 20-50% бюджетных поступлений. По большей часть это бедные, но не экстремально нищие территории. Суммарно они получили центра 511,3 млрд.руб., около трети от всех доходов местных бюджетов.11 Хотя эти регионы выплатили в федеральный бюджет 737,5 млрд.руб., почти вполовину больше, реальный баланс, скорее всего, отрицательный. Центральное правительство не только дотирует местные бюджеты, но и прямо финансирует часть инфраструктуры и социальной сферы, что не учитывается как федеральные трансферты.

Точное отношение трат и поступлений федерального правительства от каждого региона установить невозможно. Значительная часть ассигнований центра не учитывается в региональном разрезе. Существующая квалификация региона-донора как территории, не получающей дотации на бюджетное выравнивание, формально и не отражает реальности.12 Так как узнать, кто кого кормит? Мы можем приблизиться к пониманию проблемы, сопоставив налоговые выплаты, исходящие от регионов в федеральный бюджет, с безвозмездными поступлениями из центра на места.

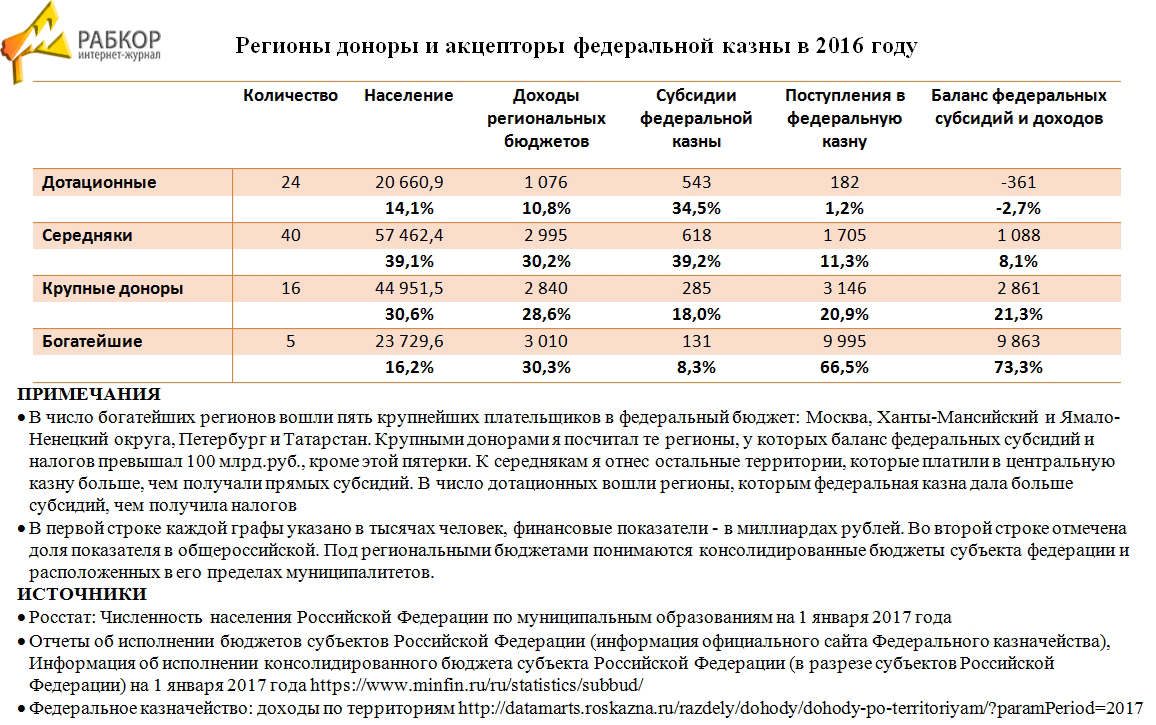

Около трети регионов – дотационные, они вносят в казну меньше, чем получают из нее. Хотя в них живет 14% россиян, они получают треть федеральных субсидий. В общем, это очень бедные земли. Местные жители платят в центральный бюджет лишь 1,2% от всех ее доходов.13 Поскольку федеральные поступления идут от налогов с торговли и полезных ископаемых, очевидно, что большая часть этих территорий не отличаются ни высокой покупательной способностью, ни богатыми залежами минерального сырья. Впрочем, есть и исключения – земли Зауралья, которые требуют больших субсидий из-за высокой стоимости жизни. В таких регионах, как Тува и Магаданская область, налоги с добывающей индустрии не покрывают федеральные ассигнования на местные нужды.

Большая часть населения России, около 2/3, обитает в регионах, которые условно можно было бы счесть донорами. Они получают меньше денег от федерации, чем платят ей налогов. Но суммарно они дают около трети федеральных доходов, много меньше их доли в населении страны. Недотягивает до нее и доля в региональных поступлениях. Таким образом, эти земли довольно бедны, хотя формально платят федерации больше, чем дают.

Если разделить эти территории на крупных доноров, платящих центру больше 100 млрд.руб., и середняков, которые платят меньше этого порога, картина окажется еще интереснее. В клуб середняков попадает 40 регионов, почти половина общего числа. В их пределах обитает почти 40% жителей России, но они дают лишь 11% федеральных поступлений и получают 39% субсидий центрального правительства. По большей части это бедные регионы, хотя в эту категорию попало несколько маленьких, но благополучных субъектов федерации. Крупных плательщиков в центральную казну набралось не так много. Это 16 регионов, которые передают в центр 1/5 всех доходов федерации. Впрочем, их доля в федеральных субсидиях немногим меньше, 18%.

Если середняки платят центральному правительству в 2,8 раза больше налогов, чем получают субсидий, то крупные плательщики – уже в 11 раз. По всей видимости, здесь и пролегает граница между формальными и реальными регионами-донорами. Первые, хотя и отдают в центр больше, чем получают бюджетных субсидий, в реальности практически не пополняют федеральную казну. Если мы учтем средства, которые идут из центра на социальные выплаты и содержание инфраструктуры в этих территориях, они, вероятнее всего, уйдут в минус. А вот крупные плательщики, каждый из которых передают федерации свыше 100 млрд.руб., с полным правом относятся к донорам. Но даже они дают лишь 1/5 доходов центрального правительства. Откуда же берется остальное?

Крупнейшими плательщиками в федеральный бюджет оказываются лишь пять регионов, на которые приходится 2/3 федеральных налогов. Это Москва, которая одна дает треть федеральных поступлений, Петербург, нефтегазоносные округа Тюменской области и Татарстан. Если сравнить учесть федеральные субсидии регионам, то доля этой пятерки в доходах центра вырастет до 3/4, хотя в ней живет лишь 16% населения страны. Исходя из этих цифр, лозунг “Хватит кормить Москву” впору менять на противоположный.

Гиперконцентрация бюджетных поступлений, конечно, не говорит о потрясающей продуктивности жителей столичных мегаполисов. Это отражение порочной экономической системы, основанной на извлечении и распределении нефтяной ренты. Часть ее остается в крупнейших центрах нефтедобычи, но основная доля через крупные корпорации уходит в столицу и, в гораздо меньшей степени, в Петербург. Затем через налоги сырьевая рента пополняет федеральный бюджет, откуда часть передается беднейшим регионам и, конечно, тем, чью лояльность надо покупать.

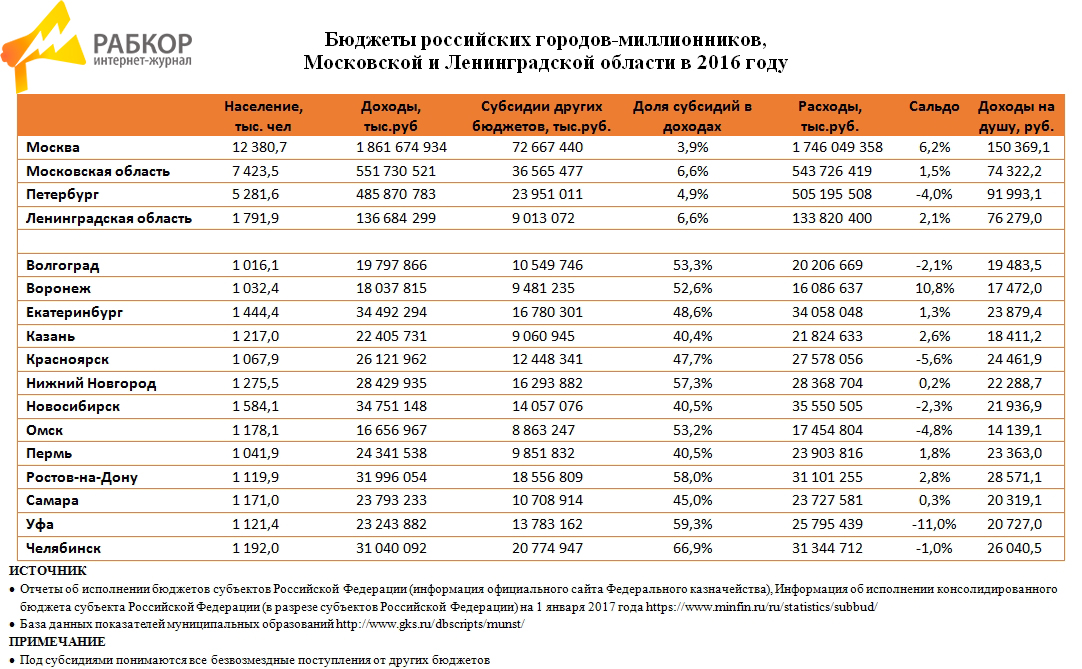

На муниципальном уровне зависимость от вышестоящих бюджетов еще выше. Если в Москве и Петербурге с прилегающими областями поступления от федеральной казны не превышают 7% от всех доходов, то у городов-миллионников, не обладающих статусом федерального субъекта, около половины доходов обеспечивают деньги других бюджетов. Благополучие муниципалитетов зависит в первую очередь от региональной, а не местной казны. Например, бюджет Казани, одного из богатейших городов страны, меньше, чем у небогатого Ростова-на-Дону: душевые доходы казанского муниципалитета составляют лишь 2/3 от ростовского. Зато расходы консолидированного бюджета Татарстана, включающие муниципальные и региональные, вполовину выше, чем в Ростовской области.14

Региональные бюджеты не только субсидируют муниципальные, но и прямо финансируют городскую инфраструктуру. Эти траты могут быть гораздо больше, чем расходы муниципалитетов. Так, в Татарстане муниципальные ассигнования Казани составляли всего четверть от душевых расходов консолидированного бюджета региона.15 В не столь благополучной Ростовской области подушевые расходы главного города региона дошли уже до 2/3 от ассигнований совокупного бюджета области, в Новосибирской и Свердловской областях – 4/10, а в Омской – 1/3.16

Еще значительнее роль вышестоящих бюджетов в доходах сельской местности. Для примера возьму мою родную Новосибирскую область. Если в Новосибирске, центре региона, поступления от других уровней власти дают 40,5% муниципальных доходов, то в сельских районах не меньше 70%, а чаще 80-90%.17 Сельская экономика находится в глубоком упадке и не может предоставить местным властям сколько-нибудь значительные средства.

В такой ситуации размеры местных бюджетов, которые обеспечивают львиную долю расходов на местную инфраструктуру и социальные объекты, определяются в первую очередь доступом к финансовым потокам, исходящим из столицы в регионы, а оттуда в муниципалитеты. В стране сложилась система государственных финансов, в которой обязательства местных органов власти не обеспечены – и не могут быть обеспечены – локальными доходами, что порождает запутанные схемы перераспределения бюджетных средств.

Люди, которые сетуют, что Москва забирает себе все богатства страны, часто плохо представляют реальные пути следования этих денег. Они полагают, будто столица собирает с регионов все налоги и тратит их в свое удовольствие. Это не так. Ситуация гораздо хуже. Финансовые диспропорции возникают в рыночной сфере экономики, среди государственных и частных коммерческих структур. Они поглощают поступления со всей страны, консолидируя их в федеральных городах. Государство, пусть и в недостаточной степени, смягчает эту проблему. Оно облагает доходы корпораций в федеральных мегаполисах и передает часть выплат бедным регионам через субсидии, социальные выплаты и финансирование инфраструктуры. При этом, в значительной части российских земель экономика очень слаба. Она не может самостоятельно поддерживать региональные и местные расходы.

Главная беда не в том, что федеральное правительство забирает у регионов слишком много средств, а в том, что у многих просто нечего брать. В сложившейся хозяйственной модели эти территории не обладают конкурентоспособными производствами и адекватной налоговой базой, они обречены на деградацию. Конечно, милитаризация федерального бюджета отягчает ситуацию, но не она – корень проблемы.

В такой обстановке передача части федеральных налогов на места обогатит не бедные территории, как полагают поборники бюджетной самостоятельности регионов, а наоборот, самые богатые. Реальной отдушиной для отсталых территорий стала бы, как это ни парадоксально, бюджетная централизация. Если бы федеральные власти взяли на себя финансирование школьного образования и общественной медицины, исходя из единых стандартов качества для всего населения страны, это бы сняло с перегруженных региональных бюджетов значимую часть расходов и в какой-то мере уравняло положение жителей богатых и бедных местностей. Такой механизм проще и дешевле, чем многоступенчатая система с запутанными финансовыми потоками, в которой средства перемещаются с федерального на региональный, а оттуда и на муниципальный уровень.

Демографическая картина

Наша страна после краха СССР остается самым обширным государством мира, протянувшемся на 11 часовых поясов. Больше 2/3 территории России приходится на земли Крайнего Севера, малопригодные для жизни и сельского хозяйства. И более теплые местности по большей части расположены в зоне континентального климата, отличающегося большими перепадами температур и суровыми зимами. Протяженность земель и плохие условия на большей их части предопределили разреженность и неравномерность расселения. Половина россиян живет менее чем на 1/10 территории страны.

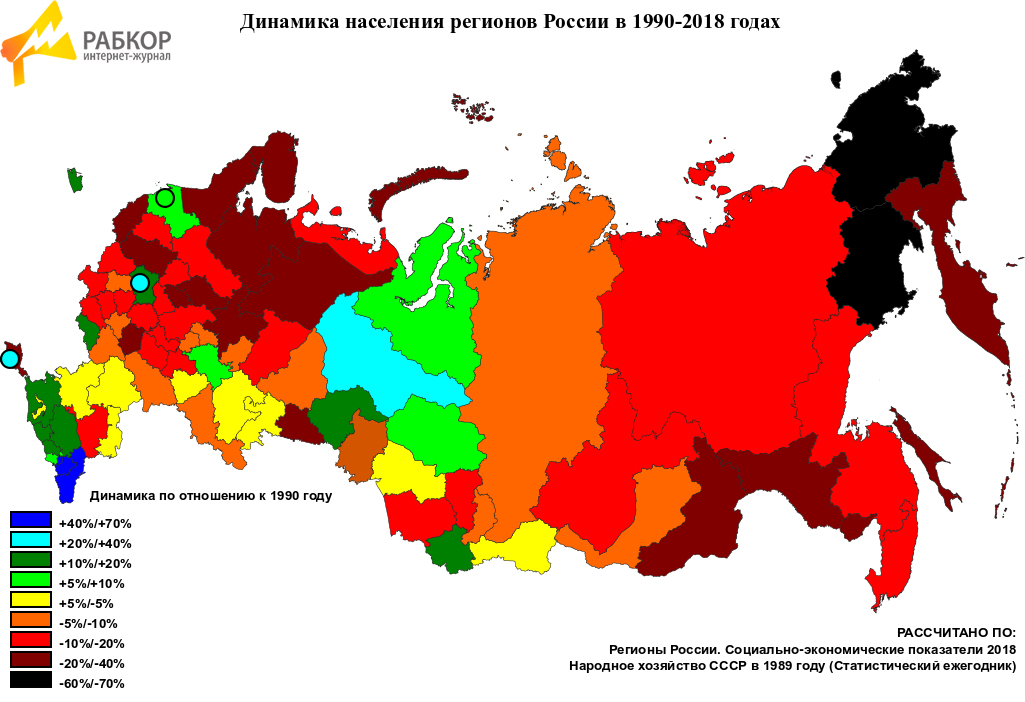

Население всей России за 1990-2018 годы упало на 2,4%.18 Но по регионам оно менялось очень неравномерно. Юг страны, федеральные города с прилегающими регионами, Тюменская область и еще несколько регионов даже увеличили народонаселение. Самое глубокое падение мы видим на Крайнем Севере, особенно в Магаданской области и Чукотке, потерявших 2/3 жителей.

Динамику населения в постсоветское время определяли как климатические, таки и социально-экономические факторы. Если в советскую эпоху государство поощряло освоение Зауралья и северных регионов, то после краха СССР этой политике пришел конец и люди повалили обратно в теплые края. Из северных регионов депопуляция не затронула лишь Тюменскую и Томскую области с развитой нефтедобычей. Впрочем, Сахалинскую область не спасли и нефтяные доходы, ее население за постсоветский период сократилось на треть. Даже высокие заработки не могут удержать людей в этих землях, отличающихся плохим качеством инфраструктуры и социальной сферы.

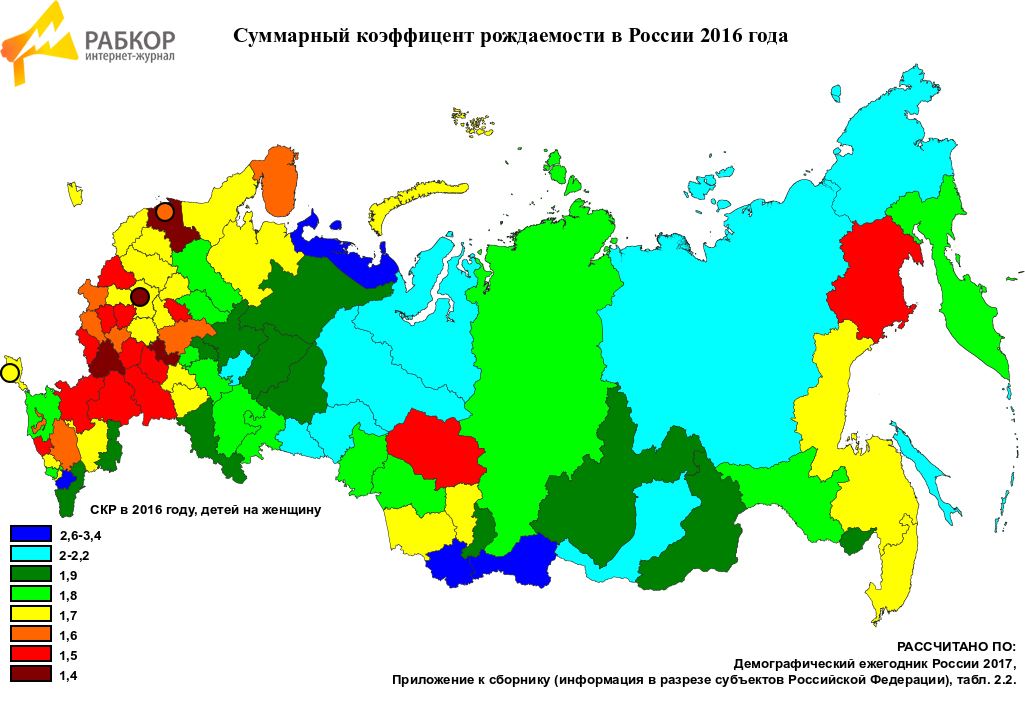

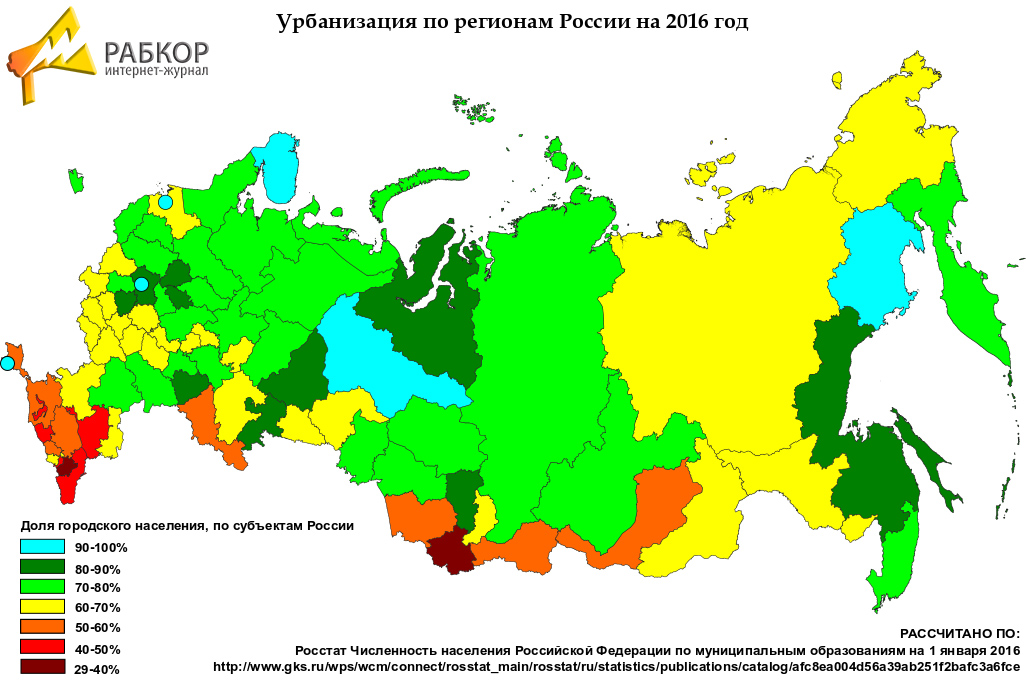

Прирост населения на Кавказе, в республике Алтай и Туве определяется высокой рождаемостью. В Туве и Чечне она почти вдвое превышает среднероссийскую, в Ингушетии и Дагестане – на 4/10, в республике Алтай – на 37,4%.19 Чрезвычайно высокая рождаемость указывает на социальную отсталость этих регионов, не завершивших демографический переход, и низкую урбанизацию. Высокая доля деревенского населения повышает естественный прирост, так как селяне заводят детей чаще, чем горожане. В 2016 году фертильность селянок почти на четверть превышала городскую.20

Вместе с тем, даже во многих кавказских республиках демографический переход – сверившийся факт. В Карачаево-Черкесии фертильность даже меньше среднероссийской.21 Мы видим высокую фертильность лишь в Чечне, Ненецком АО, республики Алтай и Туве. Тувинки рождают за всю жизнь больше 3,35 отпрысков – самый высокий показатель, превышающий фертильность в Намибии и Новой Гвинее.22

Интересно, что не только бедные регионы отличаются активным деторождением. В список земель с довольно высокой фертильностью попала Тюменская и Сахалинская область с Чукоткой, отличающиеся высокими заработками. Если слишком активное деторождение указывает на социальную отсталость, то умеренно-высокая фертильность есть и в богатых, и в бедных регионах.

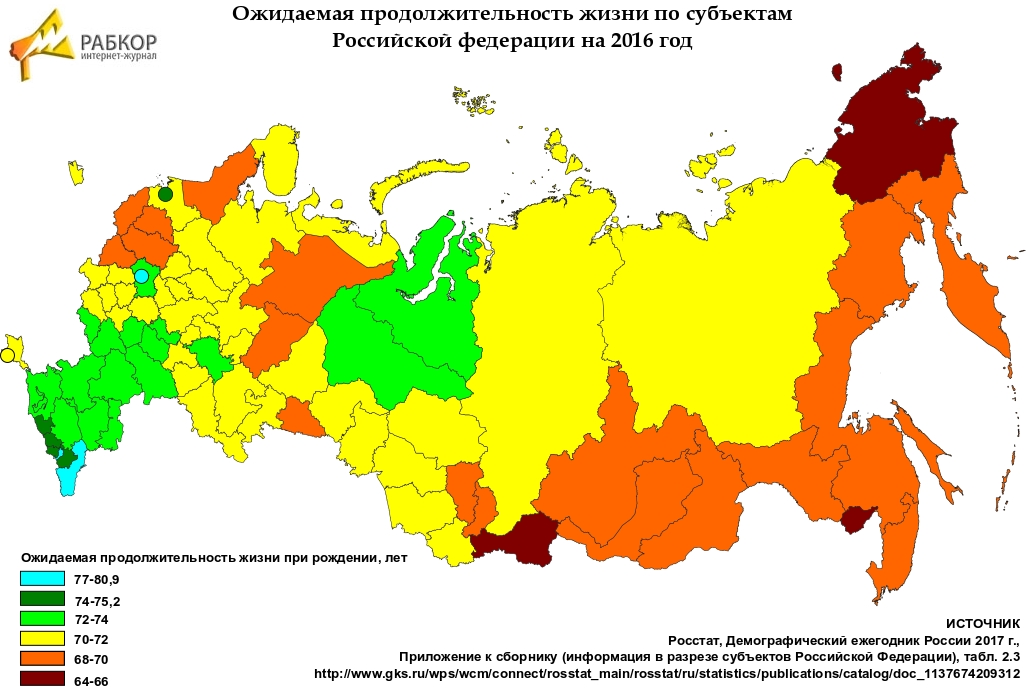

Но большую рождаемость может перекрывать высокая смертность. В Чукотке и на Сахалине население упало, невзирая на высокую фертильность. Одна из причин – чрезвычайно низкая продолжительность жизни, сопоставимая с бедными государствами Третьего мира. В большинстве северных и зауральских регионов люди вымирают быстрее, чем рождаются. Это – еще одна иллюстрация низкого уровня медицины и плохого качества жизни, которое не могут компенсировать даже высокие заработки в отдельных регионах.

Продолжительность жизни ощутимо зависит и от климата – больше всего она на юге европейской части России. Из этой картины выбивается только Москва с Петербургом и округа Тюменской области, отличающиеся высоким уровнем жизни.

Высокие заработки или хороший климат могут привлечь людей из других регионов и государств, что скомпенсирует низкую рождаемость. Так происходит в Москве с Петербургом и прилегающих областях, Краснодарском крае, Белгородской области. Последние полтора десятилетия в эти регионы стабильно едут новые люди.23 Иногда миграционные потоки непостоянны. Ряд областей то привлекают людей, то выбрасывают их в другие регионы. Так, в Смоленской области за последние семь лет миграционный отток происходил три года, остальное время люди туда прибывали.24 Полную картину покажут только суммарные цифры за всю семилетку.

Огромное количество мигрантов привлекает Москва и Петербург с прилегающими областями. Много людей едет в теплый Краснодарский край и Центрально-Черноземный район. В Зауралье большая часть людей переселяется в Тюменскую, Томскую и Новосибирскую области. Автономии Тюменской области, несмотря на высокие заработки, в последние годы не могут похвастать большим числом приезжих. Ямало-Ненецкий округ даже выбрасывает лишнее население в другие регионы. Тем не менее, Тюменская область вместе с Петербургом, Москвой и Московской областью, входит в список регионов, больше всего зависящих от приезжих работников.25 Много мигрантов в Крыму и Севастополе, что, очевидно, связано с войной на Украине.

Активнее всего люди уезжают из регионов Крайнего Севера. На Дальнем Востоке и Северо-Западе России (за пределами Ленинградской области) нет ни одного региона, который бы привлекал мигрантов. Это касается даже регионов с высокими заработками. Вместе с низкой продолжительностью жизни это приводит к быстрому обезлюживанию Дальнего Востока и северных территорий. Немало людей покидают и республики Кавказа, где высокий прирост населения сочетается с экономической отсталостью и слабой урбанизацией. В целом, низкая доля горожан характерна для регионов юга России и самых отсталых территорий Зауралья.

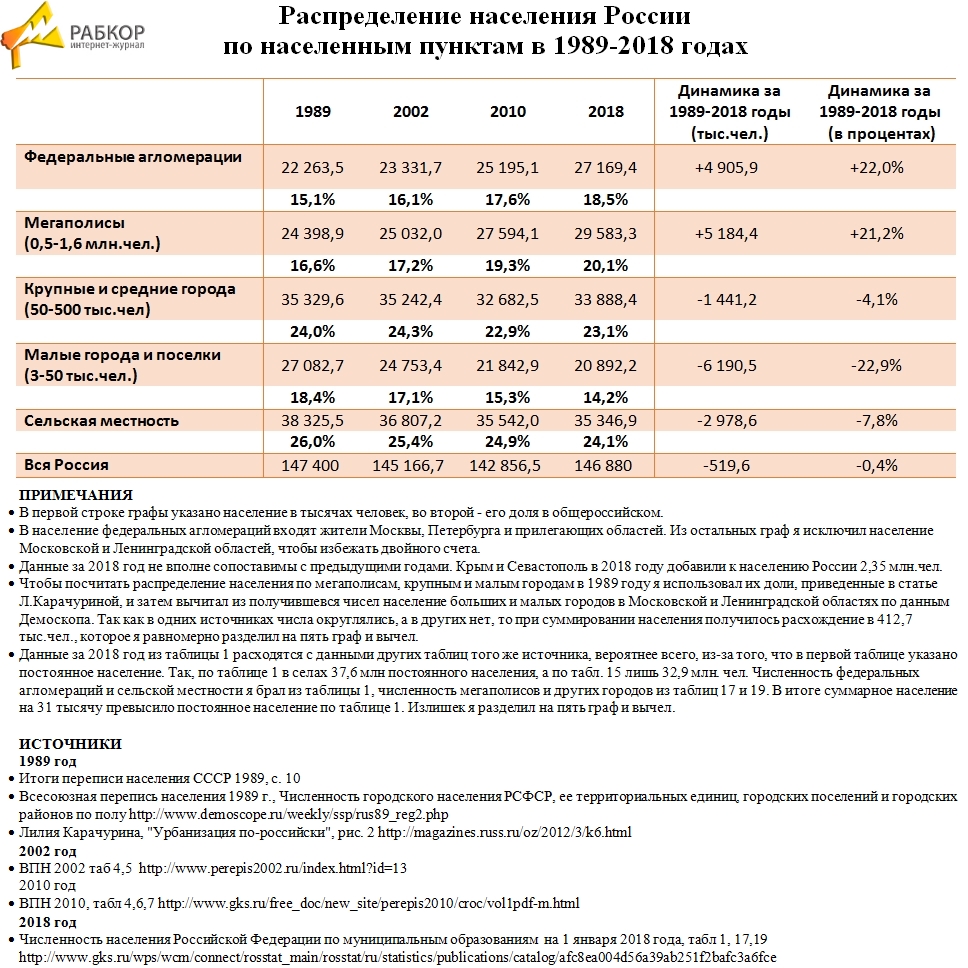

Как отмечала профессор Наталья Зубаревич, большую часть нашей страны можно условно разделить на три России: Россия мегаполисов, Россия малых и крупных городов, и Россия деревенская. Чтобы выяснить, сколько людей обитает в трех Россиях, я составил таблицу распределения людей по разным населенным пунктам и динамику их населения. В первую Россию входят федеральные агломерации вместе с областной периферией и другие мегаполисы, где живет больше полумиллиона человек. Промежуточное положение занимает вторая Россия – крупные и малые города. И, наконец, в наихудшем положении находятся обитатели третьей России – жители отечественных деревень, чьи условия сопоставимы с государствами Третьего мира.

Первая Россия отличается относительно развитой и многопрофильной экономикой, большим числом рабочих мест, в них сосредоточены центры образования и медицины. Неудивительно, что людские потоки устремляются в крупнейшие города. Особенно выделяются федеральные агломерации, привлекающие до 4/5 мигрантов страны.26 Первая Россия – единственная, чье население выросло в постсоветскую эпоху. Оно увеличилось примерно на 10 миллионов человек, а ее доля в населении федерации выросло с 31,7% в 1989 году до 38,6% в 2018 году.

В среднем и федеральные агломерации, и другие мегаполисы выросли на 1/5. Но прирост был очень неравномерным. Столица росла намного быстрее Петербурга, высокие темпы показали мегаполисы юга и Центрально-Черноземного района, а также Тюмень – центр крупнейшего нефтедобывающего региона. В Поволжье, Урале и Зауралье наряду с быстрорастущими региональными центрами, такими как Казань, Екатеринбург и Красноярск, есть много мегаполисов, которые теряют людей. Особенно сильную депопуляцию испытал Нижний Новгород, жителей которого, вероятно, перетягивает Москва. Не росли и без того небольшие мегаполисы Дальнего Востока.

Еще более печальная ситуация сложилась во второй России – стране малых, средних и крупных городов. Все население городов с числом жителей меньше полумиллиона сократилось за постсоветскую эпоху больше чем на 7,6 млн.чел. Если крупные и средние поселения, среди которых немало административных и промышленных центров, ужались лишь на 4%, то мелкие города и поселки потеряли больше 1/5 жителей. Это связано с тяжелым положением местного хозяйства, которое базируется на сокращающейся бюджетной сфере и влачащей жалкое существование промышленности. В небольших поселениях не хватает даже малооплачиваемых рабочих мест, от 30 до 50% трудоспособного населения там не имеют постоянного заработка.27

Во второй России много моногородов. В прежние времена они формировались вокруг благополучных промышленных предприятий, но сейчас будущее этих поселений под угрозой. Большая часть заводов закрылась или испытывает значительные трудности. Даже те предприятия, которые удачно встроились в рыночную коньюнктуру, избавляются от социальной инфраструктуры, которая в советское время была их заботой. Перспективы большинства таких городов в условиях плохой промышленной динамики очень мрачные, а политика бюджетной экономии и сокращения социальной сферы еще больше осложняет их положение.

Наконец, третья Россия – сельская местность. Крах сельского хозяйства и развал социальной инфраструктуры превратил село, и прежде не отличавшееся хорошим уровнем жизни, в зону глубокого упадка. Депопуляция деревень сильнее всего затронула северные регионы. Сельское население остается стабильным или продолжает расти лишь на юге страны, в зоне действия федеральных агломераций и нескольких благополучных регионах. Увеличение деревенского населения в кавказских республиках, отличающихся слабой урбанизацией и отсталой экономикой, порождает социальное напряжение. В условиях хозяйственного застоя он может угрожать общественной стабильности.

Наряду с опустением деревенской местности происходит то, что Татьяна Нефедова назвала пространственной поляризацией. Сильнее всего пустели села, отдаленные от региональных центров. В отдаленных деревнях быстрее сокращалась запашка и сельскохозяйственное производство. Но, несмотря на отток населения, деревня потеряла не так много людей. Доля сельского населения в общероссийском падала очень медленно, сократившись за постсоветскую эпоху всего на 1,9 процентных пункта. Большая часть селян оказались заперты в деревенской периферии. Чтобы получать какие-то средства, они вынуждены заниматься отходничеством, сезонной работой в отдаленных краях. Такая работа часто происходит без формального договора и связана с большими рисками. От 10 до 20 миллионов семей в современной России вынуждены жить за счет отхожих промыслов.28

Чрезвычайная концентрация населения выразилась и в глубоком упадке сельских центров. Численность населения малых городов за постсоветскую эпоху сократилась почти на четверть, а сельского – на 7,8%. Людские потоки из села направляются не в близлежащие городки, которые пустеют даже быстрее деревень, а в крупнейшие города.29 Но высокая жилищная рента и дороговизна жилья стала шлагбаумом, блокирующим переезд большинства селян в мегаполисы.30 Кроме того, трудовым мигрантам сложно найти хорошую работу, наниматели часто не склонны им доверять.31

Несмотря на масштабные миграции, урбанизация в постсоветский период шла черепашьими темпами. В 2016 году городское население прибавилось на 298,4 тысячи мигрантов, из которых лишь 97,9 тысяч прибыли из пределов России. Таким образом, более 2/3 новоприбывших горожан – иностранцы, преимущественно из СНГ, которые вынуждены жить и работать в бесправии и нищете.32 Для сравнения, в советскую эпоху города ежегодно поглощали от 1,2 до 1,6 миллионов селян.33

Крах плановой экономики замедлил, а не ускорил модернизацию и урбанизацию страны. Даже либерально настроенные ученые отмечают этот факт. Как заявил глава лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Розгозин, мобильность населения резко сократилась в сравнении с советской эпохой, люди стали архиоседлыми.34

В советское время экономика испытывала недостаток работников, промышленные предприятия активно набирали сотрудников и предоставляли им жилье за скромную, часто символическую плату. Государство поощряло миграции на восток и север страны, массово возводило фабрики и жилые массивы. Это облегчало переезд на новое место. После краха Советского Союза ситуация радикально изменилась. Крах промышленности и сельского хозяйства означал переход от трудодефицитной экономике к трудоизбыточной.35 Сейчас нет недостатка в работниках, за исключением не слишком многочисленных квалифицированных специалистов. Коммерциализация жилищной сферы и упадок строительства в первые два десятилетия постсоветской эпохи удорожают переезд в крупные города. Особенно это касается федеральных агломераций: стоимость жилья в Москве по некоторым данным превышает уровень Сингапура, Рима и Берлина, и лишь немногим меньше, чем в Токио и Париже.36 Поскольку заработки россиян далеко отстают от японских и немецких, а государство практически не предоставляет жилье нуждающимся, большинство выходцев из села не могут купить себе даже скромную квартиру. В лучшем случае, они арендуют квартиры, нередко по нескольку человек на комнату, а часто живут на месте работы.

Необходимо заметить, что операции с недвижимостью и миграции в нашей стране связаны с большой опасностью. Люди могут потерять единственное жилье, оказавшись в руках мошенников. Это одна из причин, по которой в России от 1,5 до 3 миллионов бездомных.37 Отхожий промысел, часто связанный с неформальным сектором, тоже сопряжен с риском. Люди могут потерять не только заработанные деньги, но и свободу. Если в советское время государство ограничивало владение сельскохозяйственными животными, то теперь не редкость и эксплуатация рабов. Согласно международным исследованиям, в России насчитывается около 800 тысяч невольников и входит в первую десятку стран с наибольшим количеством рабов.38 По количеству невольников на 1000 человек наша страна примыкает к таким государствам, как Гаити, Египет и Мозамбик.39

Подытоживая, население России распределено по стране очень неравномерно. Отчасти тому виной география: большая часть нашей страны крайне неблагоприятна для жизни, и львиная доля россиян живут на небольшом фрагменте южных и западных земель европейской части России. Но крах плановой экономики резко повысил эту неравномерность. Произошла поляризация расселения – небольшие поселения опустели, а крупнейшие города разрослись еще больше. Коллапс экономики малых и средних городов заблокировал локальную урбанизацию, сельское население вынуждено ехать за работой в отдаленные мегаполисы и центры добычи сырья. В то же время, дороговизна жилья и неустойчивость занятости препятствует переселению деревенских жителей в крупные города на постоянное жительство. Это замедляет модернизацию и порождает многочисленные социальные проблемы.

Слабое развитие инфраструктуры и социальной сферы, отсталая экономика на внушительной части территории страны приводит к преждевременной смертности и низкой продолжительности жизни. На территориях Крайнего Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока депопуляция приняла устрашающие размеры. Серьезной проблемой является и высокая рождаемость в самых отсталых регионах, где местная экономика не в состоянии дать новым гражданам рабочие места.

Кто виноват и что делать?

Возникшая после краха плановой системы модель периферийного капитализма, основанная на экспорте минерального сырья, порождает колоссальное неравенство между регионами России, беспрецедентное по мировым меркам. Наиболее благополучные регионы отличаются высоким уровнем жизни, соответствующим странам Первого мира, тогда как отсталые территории живут ненамного лучше нищих государств Африки. На это накладывается политика бюджетной экономии и урезания социальных расходов, которая больнее всего бьет по самым бедным землям. Такая ситуация запирает в нищете огромное количество наших сограждан и угрожает в будущем территориальной целостности страны. Государство снижает остроту проблемы, перераспределяя часть средств от богатейших регионов к бедным. Но это не лечит саму болезнь, лишь смягчает ее симптомы. Государственная политика не приводит к серьезному росту экономики отстающих регионов, находящихся в хронической депрессии.

Либерально настроенные ученые не могут дать адекватных рецептов решения проблемы. Так, Наталья Зубаревич сетует, что влачащие жалкое существование заводы в малых городах “необходимо закрывать, поскольку они неэффективны и убыточны, но этого не сделали в 2009 году и, скорее всего, не сделают и при повторной волне кризиса”.40 Но куда пойдут люди, выброшенные из этих предприятий, она не сообщает, отговариваясь общими фразами об оздоровлении промышленности в долгосрочной перспективе. Перспективе столь долгосрочной, что, боюсь, у нас есть все шансы до нее просто не дожить. Татьяна Нефедова говорит о неготовности “большинства населения к малому бизнесу как альтернативе крупным предприятиям” и выступает за снижение административных барьеров для мелких предпринимателей.41 Но она сама отмечает, что развитие мелкой коммерции невозможно без платежеспособного спроса, которого в депрессивных регионах просто нет. Более того, государство уже долгое время следует подобным советам. Россия находится на 31 месте в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка, опережая Францию, Швейцарию и Японию.42 Однако, Россия не показывает чудес экономического роста и едва ли приблизится к уровню развитых стран в обозримой перспективе.

Впрочем, это еще не худшие рекомендации. Так, Юрий Крупнов, в советское время учитель биологии в сельской школе, а ныне известный в узких кругах писатель и прожектер, предложил просто перенести столицу в Зауралье.43 Каким образом это решит проблемы государства, осталось загадкой. Надо полагать, автор этих рецептов, пропагандирующий то колонизацию Марса,44 то постройку в стране тысячи новых городов,45 не затрудняет полет своей мысли требованиями реальности. К сожалению, это не единичный образец горе эксперта, дающего, выражаясь словами классика, советы космического масштаба и космической же глупости. Учитывая, что подобные личности обращаются в околоправительственных кругах и всерьез влияют на общественное мнение, не приходится удивляться низкому уровню дискуссии и слабому пониманию проблемы среди публики.

Реалистичная программа должна устранить причину региональной отсталости и стагнации местной экономики. Она должна обеспечить условия развития обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства на обширных территориях. Частично это можно сделать, предъявляя сборочным и сырьевым предприятиям требования локализации производства, то есть использования местного оборудования и комплектующих. Необходимо поощрение капиталовложений в обрабатывающие производства и аграрный сектор через налоговые механизмы и кредитную политику. Но на этом пути стоят серьезные трудности, которые нужно ясно осознавать.

Невозможно развивать все сферы хозяйства одинаково успешно, необходима четко обоснованная специализации и развитие тех отраслей, товары которых в перспективе смогут конкурировать на международном рынке. Изоляция в границах страны, даже такой большой, как наша, не может стимулировать эффективное производство. Для интенсивного развития нужен большой масштаб, особенно при бедности нашего населения. Опасность эскалации глобальной торговой войны, развернувшейся между Китаем и США, может стать серьезным препятствием для развития экспортно-ориентированных производств. Кроме того, чтобы расширить капиталовложения, необходимо вывести средства от экспорта сырья из сферы потребления на инвестиционные нужды. Иначе мы рискуем остаться без экспортных поступлений, когда иссякнут источники сырья иссякнут и взлетит стоимость добычи. Но сокращение потребления приведет к серьезным социальным издержкам и требует осторожного подхода.

Важной частью региональной политики должна стать планомерная концентрация населения и развитие адекватных коммуникаций. Необходимо отделить перспективные земли от тех, которые не нуждаются в большом количестве людей. Если регионы Поволжья, богатые черноземом, могут наращивать конкурентоспособное сельскохозяйственное производство, то о деревнях Магаданской области или Ханты-Мансийского округа такого сказать нельзя. Жителей неперспективных районов и поселений необходимо переселять в центры опережающего развития, для чего необходимо развитие комплексной и недорогой застройки. Излишне говорить, что это возможно только при развитии обрабатывающей индустрии, которая подстегнет городскую экономику и сервисный сектор.

Экономику многих городов и поселений поддержит развитие коммуникаций с близлежащими мегаполисами. Междугороднее железнодорожное и автобусное сообщение облегчат жителям малых и средних поселений трудоустройство в крупных городах и агломерациях. Но это потребует серьезных вложений и комплексной организации транспорта, которые обеспечат лучшее покрытие, более частое и быстрое сообщение периферии с региональными и федеральными мегаполисами. К сожалению, пока реальность движется в противоположном направлении. Как отмечала Наталья Зубаревич, у нас за год строят столько же дорог, сколько в Китае за несколько недель.46 А электрички, которые доставляют жителей периферии на работу в областные центры, ходят довольно редко и медленно, и, кроме того, подвергаются атакам вездесущих оптимизаторов.47

Разумеется, такие меры потребуют долгого времени, последовательности и аккуратности. Нельзя надеяться на скорое и легкое решение проблем, стоящих перед Россией. Но столь же неразумно полагать, что существующая политико-экономическая система может сохранить и развивать нашу страну.

- Анализ тенденций в бюджетно-налоговой сфере России, итоги 2017 года, с. 1 ↩

- Рассчитано по: Основные направления бюджетной политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, табл. 5.1. и Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2017 год (предварительные итоги), прил. 3 ↩

- Рассчитано по: Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2017 год (предварительные итоги), прил. 3 и Министерство финансов, Краткая информация об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (млрд. руб.) ↩

- Если точнее, 93,3 млн.чел. Вычислено по: Росстат, Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года и Отчеты об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации (информация официального сайта Федерального казначейства), Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (в разрезе субъектов Российской Федерации) на 1 января 2017 года ↩

- Н.Зубаревич, Е. Горина, “Социальные расходы в России: федеральный и региональный бюджеты”, с.23 ↩

- Уровень расчетной бюджетной обеспеченности и индекс бюджетных расходов субъектов Российской Федерации на 2017 – 2019 годы ↩

- Вычислено по: Росстат: Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года; Отчеты об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации (информация официального сайта Федерального казначейства), Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (в разрезе субъектов Российской Федерации) на 1 января 2017 года и Минфин, Уровень расчетной бюджетной обеспеченности и индекс бюджетных расходов субъектов Российской Федерации на 2017 – 2019 годы ↩

- Н.Зубаревич, Е. Горина, “Социальные расходы в России: федеральный и региональный бюджеты”, с.23 ↩

- В 2017 году Мордовский бюджет получил 44,5 млрд.руб., а на 2019 год планируется только 29,7 млрд.руб. Рассчитано по: Закон о республиканском бюджете республики Мордовия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов ↩

- Здесь и далее с учетом индекса бюджетных расходов. Вычислено по: Росстат, Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года; Отчеты об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации (информация официального сайта Федерального казначейства), Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (в разрезе субъектов Российской Федерации) на 1 января 2017 года; Минфин, Уровень расчетной бюджетной обеспеченности и индекс бюджетных расходов субъектов Российской Федерации на 2017 – 2019 годы ↩

- Если точнее, 29,6% от общего дохода в 1 727,4 млрд.руб. Рассчитано по: Отчеты об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации (информация официального сайта Федерального казначейства), Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (в разрезе субъектов Российской Федерации) на 1 января 2017 года ↩

- АиФ, Интервью с Н. Зубаревич, “Кто в России кого кормит. Полный список регионов-доноров и получателей помощи” ↩

- Рассчитано по: Федеральное казначейство: доходы по территориям; Отчеты об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации (информация официального сайта Федерального казначейства), Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (в разрезе субъектов Российской Федерации) на 1 января 2017 года. Под субсидиями я понимаю все безвозмездные поступления из федерального бюджета, приведенные в этой таблице. ↩

- В номинальном выражении 67,3 тыс.руб. на душу в Татарстане против 44 тыс.руб. в Ростовской области на 2016 год. Рассчитано по: Отчеты об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации (информация официального сайта Федерального казначейства), Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (в разрезе субъектов Российской Федерации) на 1 января 2017 года ↩

- 17,9 тыс.руб. у муниципального бюджета Казани против 67,3 тыс.руб.у консолидированного бюджета Татарстана в целом. Рассчитано по: Отчеты об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации (информация официального сайта Федерального казначейства), Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (в разрезе субъектов Российской Федерации) на 1 января 2017 года и База данных показателей муниципальных образований ↩

- Ibidem ↩

- Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований ↩

- Здесь и далее вычислено по: “Регионы России. Социально-экономические показатели 2018” и “Народное хозяйство СССР в 1989 году (Статистический ежегодник)”, с 19-22. К населению России в 1990 году прибавлено население Крыма, чтобы данные были сопоставимы. ↩

- Естественное движение населения Российской Федерации – бюллетень 2017 года ↩

- Фертильность или суммарный коэффициент рождаемости показывают, сколько детей в среднем рождает женщина за всю жизнь. Расчеты по: Демографический ежегодник России 2017, Приложение к сборнику (информация в разрезе субъектов Российской Федерации), табл. 2.2. ↩

- 1,52 против 1,76 рождений в 2016 году. См. Демографический ежегодник России 2017, Приложение к сборнику (информация в разрезе субъектов Российской Федерации), табл. 2.2. ↩

- См. Демографический ежегодник России 2017, Приложение к сборнику (информация в разрезе субъектов Российской Федерации), табл. 2.2. и CIA World Factboock ↩

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017, табл. 2.19, с. 85-86 ↩

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018, табл. 2.19, с. 90-91 ↩

- Основными субъектами Российской Федерации, принимающими на работу граждан из других регионов, являются г.Москва (1,4 млн.человек, или 19,6% к численности занятого населения региона), Тюменская область с автономными округами (328 тыс.человек, или 17,6%), Московская область (213 тыс.человек, или 5,5%), г.Санкт-Петербург (191 тыс.человек, или 6,4%). См. Росстат, О межрегиональной трудовой миграции в 2016 году ↩

- Н.Зубаревич, “Социальная дифференциация регионов и городов России” ↩

- Нефедова Т.Г, “Отходничество в системе миграций в постсоветской России”, с.10 ↩

- Ю.Плюснин, “Отходничество в современной России” ↩

- Между домом и … домом. Возвратная пространственная мобильность населения России / ред. Т. Г. Нефедовой, К. В. Аверкиевой, А. Г. Махровой., с. 28 ↩

- Ibidem ↩

- Ibidem, с. 78 ↩

- Росстат, “Численность и миграция населения Российской Федерации в 2017 году”, табл. 2.1. ↩

- Динамика населения СССР 1960-80 гг., с. 24, табл. 1.11 ↩

- Росбалт, «Не иметь дела с властями — признак зрелости» ↩

- Нефедова Т.Г, “Отходничество в системе миграций в постсоветской России”, с. 14 ↩

- GlobalPropertyGuide, World’s most expensive cities ↩

- Роман Соловьев. Жизнь без адреса и крыши над головой. Российская газета (9 октября 2013) ↩

- Global Slavery Index 2018, с.179 ↩

- Ibidem ↩

- Н.Зубаревич, “Социальная дифференциация регионов и городов России” ↩

- Нефедова Т.Г, “Отходничество в системе миграций в постсоветской России”, с. 15 ↩

- Всемирный банк, Doing Business ↩

- Lenta.ru, “Проект переноса столицы за Урал передали в Минэкономразвития” ↩

- Ю. Крупнов, “Новый Дальний Восток. 2017-й год” ↩

- Движение развития, “Тыяча новых городов для России” ↩

- Н.Зубаревич, “Социальная дифференциация регионов и городов России” ↩

- РБК, “Отмена электричек в регионах подстегнула социальные протесты” ↩